时间银行在社区志愿服务优化中的作用探索——以洛阳市洛龙区天元社区为例

张东艳

(洛阳师范学院 政法与公共管理学院,河南 洛阳 471022)

时间银行在社区志愿服务优化中的作用探索

——以洛阳市洛龙区天元社区为例

张东艳

(洛阳师范学院 政法与公共管理学院,河南 洛阳 471022)

摘要:社区“时间银行”是新型的社区志愿服务模式,其在促进社区志愿服务优化方面具有天然的优势。本文以洛阳市天元社区为研究对象,运用观察法、访谈法收集第一手资料,描述了“时间银行”在实践中因为传统志愿服务理念和传统志愿服务项目与新时期志愿服务理念及项目的冲突、以及时间服务价值换算技术操作方面的问题所造成的对社区志愿服务优化的阻碍,并提出了相关的对策。

关键词:时间银行;社区;社区志愿服务

1问题的提出

“时间银行”是指志愿者参与志愿服务活动,积累服务的时数,当自己需要别人提供服务时,可享受同等时数的免费服务[1],其实质是劳动的延期支付。“时间银行”最早是由美国人埃德加·卡恩提出的,卡恩希望这种模式能为社会变革带来一些经济和精神方面的效益,根据卡恩的模式设计,劳动不分贵贱,每个人的工作时间都是平等的。他据此理念设计了相应的时间银行系统,通过电脑把每个工作者的工作时间和接受服务的时间都按小时记录下来。目前,时间银行在全世界有超过1000个以上的组织,包括美国、日本、英国、比利时……在内的多数发达国家都有较为成熟的时间银行的踪迹。时间银行在我国最早在1998年初出现于上海虹口区提篮桥街道晋阳居委会,后在北京、广州、成都、南京等地都有零星出现。

时间银行利用时间这种有偿助人的形式可以推动助人的社会风气,弘扬传统“助人为乐”的美德,也可改善邻里之间的冷漠和不和谐关系,更有利于搭建一个良性的社区养老服务平台。不得不说,这种新型的互助服务形式,对于调动社区居民参与社区服务的积极性,补充社区服务供给,优化人力、时间资源配置具有积极的作用[2]。

洛阳市洛龙区天元社区于2011年9月推出了“时间银行”志愿服务的模式,目前已发展储户1000多名。天元社区涵盖勤政苑、元华国际、长城花园、在水一方、泊林绿洲等10个商住小区,共有100多栋楼房,8000余户居民,总人口达20000余人,其中困难户、残疾人家庭、空巢老人就有100余户,是非常典型的由新型商住小区形成的社区。由于该社区在全国一定程度上的代表性及在推进“时间银行”项目上的先进性,先后获得中央电视台、中国妇女报、河南电视台、洛阳电视台、洛阳日报、晚报等媒体的专题报道,并吸引了湖北、新疆、郑州等城市社区的考察学习。这也是本课题选取天元社区作为标本的重要原因。

2研究操作方法

本课题研究在文献搜集整理的基础上,主要采用实地调查和访谈的方法收集相关资料。

首先,深入天元社区,召开了包括原社区主任(同时是该社区“时间银行”的发起者)、现社区主任、社区管理“时间银行”的工作人员及部分“时间银行”储户的座谈会,从制度的实际制定者和参与者的角度了解“时间银行”建立的初衷及后续发展中的经验和不足,并获得了相关的一些文献资料和统计数据。

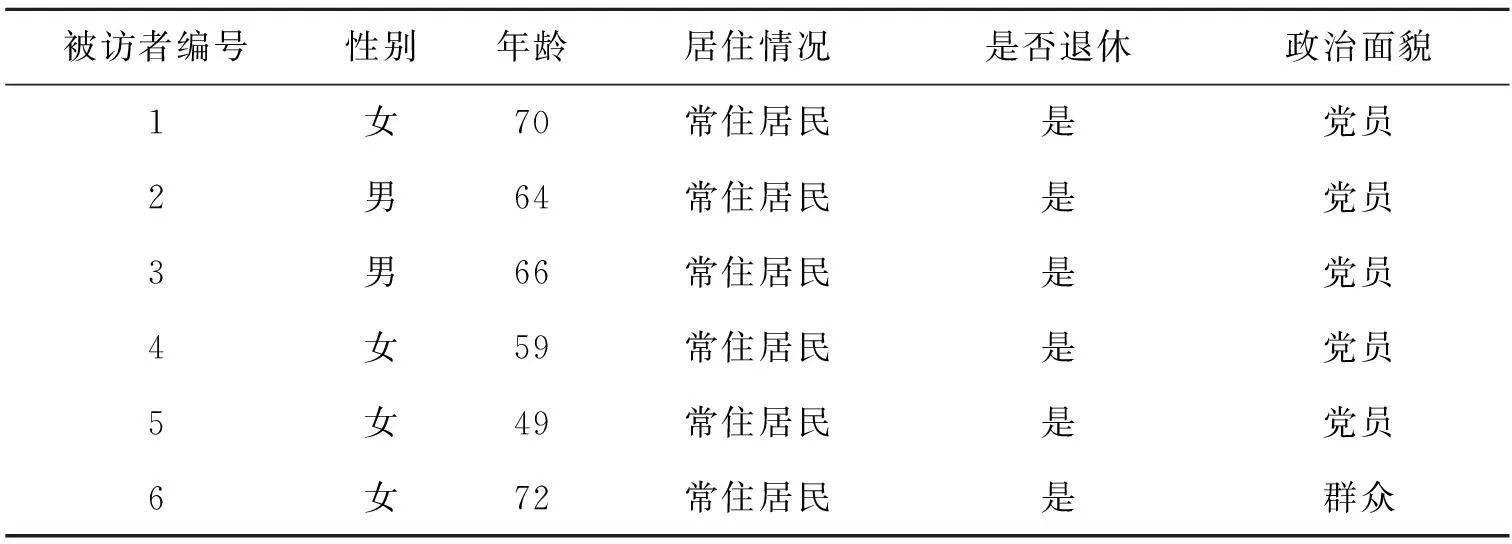

其次,在该社区发放了200份的调查问卷并随机抽取6名“时间银行的参与者”进行了半结构性的访谈。6名被访者基本情况如表1:

表1 受访者基本情况表

此外,进行了实地观察。研究者多次在社区“时间银行”蹲点,通过观察储户来储存及支取时间的实际情况,为课题研究收集信息。最后,通过对搜集到的资料进行整理和归纳,对问题的证明进行定性分析。

3“时间银行”对优化社区志愿服务的作用分析

在本研究中共发放问卷200份,有效回收165份。在有效回收的165份问卷中,知道“时间银行”的占到68%,且获知途径97%都是来自社区宣传,只有3%是来自网络和其他途径;并且,这68%的人中非常了解时间银行的也只有3%左右。这说明时间银行被认知的途径非常狭窄,并且熟知度非常低。

在时间银行的实质是什么这个问题上,有效问卷中83%的社区民众选择了“就是学雷锋,办好事”;另有12%的人选择了“互帮互助的一种新形式”;还有5%的人认为“这就是社区搞的一时的政绩活动”。从这组数据可以看出,大部分社区群众认为时间银行是志愿服务的一种途径。虽然这是对“时间银行”的一种错误理解,但是,从另一个侧面也说明了“时间银行”确实提供了一种便捷的开展社区志愿服务的途径。

在“时间银行”能提供什么样的志愿服务这个问题上,允许多选的前提下,百分之百的有效问卷认为能“帮助孤寡病老人”、92%的人认为能“开展各种社区帮扶活动”,但是在其他选项中,诸如“帮助学生掌握学习知识”、“英语培训”、“电脑维修”、“免费理疗”……选择的人却非常之少,大概每个只有5%左右。这说明大部分群众还是把“时间银行”的志愿服务范围限定到传统帮扶老人残弱群体上,并未认为“时间银行”可以为志愿服务的多样化提供可能。

社区群众参与“时间银行”的动机,有效问卷中,90%的人选择“帮助别人是一种美德”,83%的人选择了“修福报”,仅有5%的人选择了“在自己需要帮助时可以得到回报”。问卷分析可知,大部分社区群众参加“时间银行”项目是受到中国传统思想“乐于助人”及“帮人可以修福报”的驱使。很少有群众从心底接受时间银行“你的付出可以得到等额的时间回报”这个主张。

综上,根据调查问卷分析可得出,虽然人们对“时间银行”项目的认识还比较简单,对“时间银行”“换取等额时间回报”的概念还不够认可,但是,“时间银行”项目的实施,已经给社区群众参加志愿活动提供了一种新的可能,这在客观上促进了社区志愿活动的优化。

4“时间银行”在实施中不能有效优化志愿服务的原因分析

“时间银行”在设计之初的目的是通过“有偿助人”的模式给人们提供志愿服务以制度上的支持和保证,从而有效优化社区的志愿服务模式、形式和内容。但是通过问卷调查我们不难得出,客观上“时间银行”在实践中确实促进了社区志愿活动的优化,但是因为种种原因偏离了最初的设计,导致不能有效优化社区志愿活动。具体分析下来有以下几个原因:

第一,也是最重要的,是人们传统志愿服务观念跟“时间银行”设计理念的冲突。在访谈中,六位受访者均表达了“做好事,不能图回报”的想法,比如,1号受访者表示“参加这个活动纯粹是想帮别人,没想着还让别人还”,2号受访者表示“我觉得服务时间是否储蓄无所谓。重要的是为社区做点事”,3号受访者“计不计(时间)无所谓,积善积德,不能为了得到回报就做好事,不回报就不做好事”,4号受访者“我在白马寺也做过行善积德的事情,在这里做一样的,不要期望你帮了别人就让别人帮助你,你做好你该做的就好了”,5号受访者“能计算时间回报挺好的,不过不计算也无所谓了,邻里邻居的,谈回报多不好意思”,6号受访者“来这里服务的,有几个是想着回报才来呢,大家都是心中有善念,不想老了成废物了,能帮人是福气”。六个受访者在这个方面表现出了惊人的一致,这与中国传统行善思想中“助人为乐,不图回报”是一致的。

这种思维定势是中国传统志愿精神的内化,这些志愿者认为帮助别人是做好事,是不能讲求回报的,说回报就显得比较自私,是不能被大众接受的。这种观念已经提升到了一种社会共同遵守的规则和规范的高度,已经成为一个完整的道德体系[3]。志愿者在面对时间银行时,理所当然地认为这个道德标准是一样适用的,并未考虑到事物本身的特点,这反而阻碍了新生事物的发展。因为“时间银行”的设计初衷是通过时间的等价交换来促进志愿服务的发展。如果大家都认为“时间交换”只是一种形式主义,不尊重制度设计之初的出发点,这本身就把“时间银行”和传统的志愿服务混为一谈。首先,对现有制度的参加者来说可能会出现“只存不取”的现状,最后使“时间银行”流于形式(笔者在开元社区的调查中发现此种情况已经出现苗头);其次,这两种观念的冲突造成许多有多元价值的人群不能参与其中,笔者在调查中也发现很多年轻人很好奇这种时间存储的方式想要参加进来,但是受到现有制度参加者中很多老人思想的影响,认为这种项目还是传统的“学雷锋,做好事”等换汤不换药的活动,最后选择放弃。这也是现有制度常常只能吸引老人,而几乎不见年轻人参与的原因。并且,有的确实能希望存储时间以备以后不时之需的人也多因为现实观念的阻碍,对未来自己支取时是否有舆论环境保障缺乏信心。所以,笔者认为,观念的冲突是“时间银行”在社区志愿服务优化中最大的阻碍因素。因为它从根本上阻碍了“时间银行”参与人群的多样性。

第二,对社区志愿活动概念的偏差理解成为阻碍“时间银行”优化社区志愿服务的重要因素。“时间银行”项目在国外推行良好的原因是有各种各样的志愿活动参与其中,其在志愿服务丰富化的基础上自然吸引到了更多志愿服务的接受者和提供者。但是,在中国,特别是在基层社区,志愿服务常常只意味着“照顾老人”、“照顾残疾人”和“给大病或者穷苦的人募捐”等传统项目,这与“时间银行”的开放性是背离的。

在六位受访者中,当问到“你觉得志愿活动主要做什么?”时,六位受访者的回答主要集中在“学雷锋、做好事”、“照顾老人”、“帮邻居忙”、“积极参加社区活动”这些方面,鲜有提及涉及青少年或者中年人的相关事项。笔者在与社区“时间银行”工作人员的沟通中也了解到,社区中其实有相当多数量的从事各种职业的中青年人群,他们中间有律师、军人、机关干部、医生、IT编程者、老师……这部分人群完全可以根据自己的职业来开展相关的志愿活动,并且,因为社会压力增大,在中青年人群中也有类似青少年疾病、中年家庭危机情况的出现,在成熟的“时间银行”系统中,这部分人群也应该有自己相应的时间支取项目。但是,遗憾的是,由于传统助人思想不求回报和“时间银行”助人可有同等时间回报相冲突,已经排除了相当部分人群的参与,群众传统思想中对“志愿服务”理解的偏差和狭窄化,进一步收窄了“时间银行”开放性的大门,使其逐步成为一个“助老助残助弱”的传统帮扶项目。

第三,“时间银行”实践中服务的计量和兑换问题成为“时间银行”优化社区志愿服务的技术阻碍。在与开元社区“时间银行”的工作人员沟通中笔者了解到,目前参与到“时间银行”体系中的社区群众都是抱着一腔热情来的,大部分在做这些志愿活动时也不在意回报,但是,当把他们每个人的服务时间都简单按照时间的长短换算成可回报的时间时,参与者怨言还是比较多,工作人员说“即使不要求回报,每个人也希望系统承认自己的付出是更重要的”。

在问到“你认为时间储蓄模式在实践中最难操作的地方是什么时?”这个问题时,六位受访者均表现出对时间换算的担忧,六位老人比较具体地比较了照顾生活不能自理老人和照顾生活能够自理老人的时间价值,认为同样换算不公平。同时,六位受访者也表示出“即使大家都是来做好事,但是总是还是要表扬付出多的人的,不然就会有人只挑轻的活儿干”的考虑。在回答问卷中“时间储蓄过程中你认为最难实现的地方是哪个?”时,有效问卷中的89%选择了“时间计量和兑换”。这都说明大家即使只对“时间银行”了解皮毛,但是,从自己人生经验出发,也认识到这种模式最关键和最难的就是实现“公平”。

诚然,“时间银行”最大的特点就是交换劳动时间,如果只考虑劳动的时间属性,而不考虑价值属性,在长期的推广中,必然会因为人性中“不患寡而患不均”的影响,最终造成部分人“会选择以较轻松的服务方式来换取价值量较高的等时长服务”[4],而这些人的这种方式也会影响到那些不计付出不计回报的人的积极性,最终导致整个系统的瘫痪。那么,“时间银行”优化社区志愿服务的初衷也就无从体现。

5“时间银行”优化社区志愿服务的对策

“时间银行”作为一种新型社区志愿活动形式对优化社区志愿服务具有巨大的潜力,针对上文提到的影响其进一步优化社区志愿服务的原因,应该从以下几个方面来提出具有针对性的发展对策。

首先,针对“时间银行”设计理念与传统志愿服务“不图回报”的冲突问题,首先需要做的就是在推行“时间银行”项目的同时在社区进行志愿服务精神、志愿服务新理念的宣讲,通过理论和精神宣讲,改变人们对新时代志愿服务的落后认识,使人们充分认识到社区“时间银行”项目的设计初衷和意义。在人们对这个新事物的理念、功用、意义充分了解后,再进行推广,更能吸引到多元人群的加入,也对后续工作的展开有较大帮助。

其次,针对社区群众对志愿服务形式理解的偏差问题,社区应通过加强服务项目开发管理,先期激发人们参加时间储蓄,在吸引到足够多的人群后,确定目标人群,实现志愿服务的多样化。之后要将多样化的志愿服务项目通过小区网络或者告示板的形式进行定期公布,吸引有需要的人群来支取相应时间。笔者在调查中也发现,“天元社区”在这方面已经做了比较多的努力,已经开展了包括电脑维修、金融理财、心理辅导、健康检查等比较丰富多样的志愿活动,这些活动也确实吸引了更多的群众参与到“时间银行”项目中来。

第三,针对实践中服务的计量和兑换问题,最好的方法当然是培养储户的爱心意识和奉献精神,使储户不严格计较服务的价值量。但是,这种方法看似简单,实际却要花费更多的时间和代价。目前看来,针对此类问题,最好是国家能推进相关时间计量工作,把每种服务类型归类然后赋予权重,使服务的计量能够单位化,然后社区在时间计量时可参照全国统一标准,实现最大可能的服务量化。

最后,笔者在天元社区调查时发现,伴随着“时间银行”的发展,一种可以被称为“物品时间”交换的形式也伴随产生了。社区有些群众认为自己没有较多的空余时间可以付出,但是可以提供一定形式的实物资源,这些群众希望自己的实物资源可以换算成一定时间,以备自己有需要时的支取。天元社区也正在进行相关的摸索。笔者认为,这种形式虽然跟“时间银行”的设计初衷不太吻合,但是这种形式本身丰富了“时间银行”的内容,可以作为“时间银行”的补充,吸引更多的人群和更多的资源,更好地发展“时间银行”,也更好地推进社区志愿服务优化。

参考文献:

[1]王泽准.时间银行—社区志愿者服务的新形式[J].社区,2003(12):23.

[2]侯玉兰,唐忠新.社区志愿服务理论与实务[M].北京:中国社会出版社,2009:215-216.

[3]黄少宽,吴倩茹.场域—惯习理论视角下的养老服务时间储蓄制度[J].社会工作,2012(9):63-67.

[4]林欢欢.试论社区“时间银行”的发展困境和对策[J].社会工作,2012(12):68-70.

(编辑:刘彩霞)

The Study on the Role of the Time Bank in Community Volenteer Service Optimization——Taking Tianyuan Community in Luolong District, Luoyang City as an Example

ZHANG Dong-yan

(School of Public Administration, Luoyang Normal College, Luoyang 471022, China)

Abstract:Time Bank is a new type of community volunteer service model which has a natural advantage in promoting the optimization of community volunteer service. This paper takes Tianyuan community in Luoyang city as the research object, by using the observation and interview method to collect first-hand information, and finally describes the confilct of volunteer service concpet and project bewteen the traditonal and new era, as well as the problem of time services value conversion technology which has been hindering the optimization of community volunteer service, and at last gives the related cuntermeasures.

Keywords:Time Bank; community; community volunteer service

中图分类号:C916

文献标识码:A

文章编号:2095-8978(2016)01-0008-04

作者简介:张东艳(1984—),女,河南洛阳人,讲师.

基金项目:河南省教育厅人文社会科学研究课题(2015-QN-036).

收稿日期:2015-12-23