论元杂剧的本色派

摘要:从元杂剧创作实践中概括出其应分为本色与案头两大流派。根据艾布拉姆斯(M.H.Abrams)的文学分类法,本文认为本色派杂剧的核心特点属娱乐受众,以舞台演出效果为其主要创作追求;并从内容、戏剧情节、关目安排和语言特色诸方面做了分析、判别。

关键词:元杂剧;本色派;案头派;内容;情节关目;语言

中图分类号:I207.37 文献标识码:A 文章编号:

一、本色派与案头派之界说

元杂剧中的本色派是与案头派对举的概念,因此,可将两者做一比较,以便对其有个清晰的学术定位。

本色派与案头派,①是元杂剧在发展过程中形成的两大流派。

“本色”一词,在魏晋南北朝时就有人使用,指物体本来的颜色,②成为戏剧概念,是在明代后期。沈德符以本色评论前世和当时包括戏剧在内的曲家作品,崇尚本色:“吴中词人如唐伯虎、祝枝山,后为梁伯龙、张伯起辈,纵有才情,俱非本色。”[1]640王骥德将传奇分成本色与文词二家,褒扬本色而贬抑文词:

曲之始,止本色一家,观元剧及《琵琶》、《拜月》二记可见。自《香囊记》以儒门手脚为之,遂滥觞而有文词家一体……夫曲以模写物情,体贴人理,所取委曲婉转,以代说词;一步藻缋,便蔽本来,然文人学士,积习未忘,不胜其靡,此体遂不能废。[2]118

臧晋叔将杂剧分成名家与行家,其名家相当于文采派,行家相当于本色派,并且认为,当行即适合舞台演出是戏曲创作的根本原则:

曲有名家,有行家。名家者,出入乐府,文采烂然,在淹通闳博之士,皆优为之。行家者,随所装演,无不摹拟曲尽,宛若身当其处而几忘其事之乌有;能使人快者掀髯,愤者扼腕,悲者掩泣,羡者色飞,是惟优孟衣冠,然后可与于此。故称曲上乘,首曰‘当行。[3]4

当时学者分戏曲作品为本色派与文采派不是凭空杜撰,而是在戏曲创作实际中概括出来的。他们认为,所谓本色派,就是基本上按照现实生活的面貌来进行描绘,以朴素无华、生动自然为其语言特色;所谓文采派,则更多地在语言色彩上下功夫,词句华美、文采灿然是其主要的语言特色。这种主要从语言风格上界定本色与案头派的观点,有很大影响,今人亦有持此见者。有学者谓:“本色:指曲文质朴自然,接近生活语言,而少用典故或骈俩语词的修辞方法和风格。”[4]34便仍是主要从语言风格角度来对本色派风格进行概括的传统思维。

然而上引臧晋叔的看法较其他学者更高一筹。他注意到了这一派在演出时,以描摹真切,感情充沛,富于艺术感染力为其特征,并且首先用“当行”来对“本色”作为补充,从而丰富了对这一派的理论概括,将这一派的本质特征,即适合舞台演出,为观众所喜闻乐见,做了准确的表述。

王季思的《元人杂剧的本色派与文采派》,是有关这个问题研究中最全面的文章。王文突破前人以是否忠实于生活和语言风格划分流派的做法,从作品题材、思想倾向、艺术结构等诸方面给予了本色派与文采派较为全面的诠释。[5]但是,由于其撰作已经将近半个世纪,又限于时代的限制,故很多相关问题的研究还有待深入,而接续研究的成果还很少见,故本文不揣冒昧,拟在王季思先生研究的基础上做进一步的拓展,将本色派和案头派作为两种具有不同审美风格的戏剧流派来深入探析。

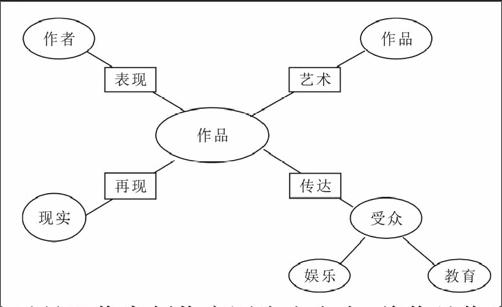

美国美学家艾布拉姆斯将文学分为模仿、实用、表现和客观四类,并分别做了说明。[6]5我们可以用以下图式来表示:

艾氏是以作家创作意图为出发点,将作品作为中心,考查其与相关因素的关系,来进行分类的。作品是为表达作者情绪或理念的属表现类;为了再现社会生活的,可归入模仿类;为受众而创作,可归入传达类,这类又可继续分为两个亚型,他虽未明确说明,但是书中言及此类作品在愉悦受众时往往有教导性,故我们可将其分为娱乐型和教育型;而作品不与外界发生关系,其创作只追求本身精美,将作品视为一自足的结构,不考虑外界因素,艾氏称之为客观类,也就是人们常说的为艺术而艺术者。但是,艾氏强调他的分类并不具绝对性质,因为任何一种倾向都必会兼有其他种类的某些特点。但是同时他也强调,艺术品中必会有一种倾向占主导地位,其他因素为从属者。因此他的分类法颇具实际的操作意义。

对本色派的分析还可更进一步。因为本色派并非只具娱乐一途,诚如艾氏所云,还应兼有他种因素。本色派的主要特征显然是为娱乐受众的,因此,分析其特征应从是否适合舞台演出入手。但是,这一流派也兼有他类创作倾向的特点,分别是与现实关系紧密和抒情性强烈等,这些因素亦不应忽视。元代杂剧的本色派可以说是以舞台为中心,也就是说,是追求尽可能热闹有趣的演出效果,因此可以说是娱乐型的。但是要取悦观众,就必须尽可能地与观众的生活贴近,尤其是与主要的观众群下层市民生活贴近,所以如实地再现社会生活的真实场景也就成为重要的特点。这一派以自己的创作顽强地向人们宣示,作家在戏曲作品中应该有意识地与自身形象疏离,而向观众和现实靠拢。用郑振铎谈到关汉卿的话来说,就是在作品中找不到作者的影子。作家的个人身世甚至本身的好恶都不是最重要的,如果他的好恶与观众不一致,在作品中就淡化本人倾向。关汉卿的杂剧中写到了当时社会的三六九等,但是却很少写到知识分子,使想从他的杂剧中了解作者生平的学者枉费心机。但这并不等于说作品没有作者的思想和感情,而是作者的主观评价已经与他所属的下层人民一致化,作者本人不直接站出来说话。同时,为了赢得受众的认可、认同,作品还要在相当大程度上保持与民众相通的道德评价。

大略而言,在元代前期,杂剧倾向于本色,然案头派出现并成就斐然;到了元代后期,则二者各擅其长,案头派渐成上风,而本色派亦带有案头派之风。延至明代,杂剧贵族化的趋势越发明显,故渐入衰境。这也是中国文学史上任何一种文体普遍的发展过程,即由俗到雅,逐步失去生命力。

按艾布拉姆斯模型来对本色派定位,为了让作品拥有尽可能多的受众,本色派的作品在以下四个方面的努力相当自觉:一是写民众最关心的问题题材;二是依据观众群的道德观念与审美习惯对题材进行处理;三是采用一般观众最喜闻乐见的形式因素;四是往往寓有作者的道德训戒,特别是因为传统文人多属儒生,故其说教往往是儒家信条,由于作品产生于理学思想出现以后的特定时代,故这种说教的封建道德寓意更为显著,而在说教时,也往往与民间普遍认同的价值观相通。下文具体分析。

二、本色派杂剧的内容特点

总体来说,注重受众关注的社会现象和问题,写人们最关心的题材和主题,并自觉认同受众的价值观念,以之作为评判是非曲直的主要标准,这样才能得到观众读者的关注和喜爱,这是本色派杂剧能够在舞台上生存的基本原因。

在本色派的杂剧中,重大的社会问题有比较准确的反映,这是建国以来的研究者最津津乐道的。正如艾布拉姆斯所说,模仿类作品是现实社会的镜子,而巴尔扎克也说过,他这样的作家是社会的书记官。这样,作家的责任就是制造镜子,其美学追求不在于作品中体现了自己主观上的多少理念,而是要看作品在多大程度上准确地反映社会现象和社会问题。本色派的作品在反映社会问题中的诸现象时相当自觉,但前期杂剧和后期杂剧的真实性有差别。在元代,社会问题呈现出非常复杂的形态,以14世纪初为界,前后期社会的特点明显有别,其在杂剧中的体现也有不同。要言之,前期社会冲突空前尖锐复杂,而后期社会冲突相对缓和。

前期的作家大都生活在社会的底层,因此在反映社会现实时,一般是站在人民的立场上,反映社会的黑暗和人民的心声。

元代前期最突出的社会冲突是以蒙古贵族和色目人为主体的统治者与广大汉民族和其他少数民族民众之间的冲突。《元典章》里记载,在成吉思汗初兴时,他便与众部落的头领互称兄弟,约定取得天下之后,各分土地,共享富贵。③这样,从最高的统治者大汗到各个部落的奴隶主,形成了一个严密的政治统治之网。“他们后来始终遵守这个原则,虽然形式上权力和帝国归于一人,即归于被推举为汗的人,然而实际上所有儿子、孙子、叔伯都分享权力和财富。”[7]46而随着战争的扩大,统治集团也在扩大。一方面是成吉思汗及其后人大量分封同姓王,另外还产生了一大批靠军事起家的功臣。这些人的数量越来越多。而这些贵族勋臣都是世袭承荫,其子孙后代即便是一无所长,都与其先人一样享有种种特权。蒙古贵族入主中原以后,这种奴隶制的残余又与原有的封建制度结合起来,从而使诸王驸马等权势之人,到处横行。这些人在当时统称为“权豪势要”。权豪势要无法无天,随意残害百姓的问题,是元代最突出的社会问题之一。本色派杂剧作家,当然不会放过这一社会热点问题的。因此,《鲁斋郎》中的鲁斋郎无法无天、《救风尘》里的周舍对风尘女子的恣意凌辱、《陈州粜米》里的大小刘衙内对百姓的任意戕害、《望江亭》里的杨衙内对民女谭记儿的强占,集中地反映了当时整个统治集团上下一气的严重腐败,以及与民众的尖锐冲突,从中可以看出当时的权豪势要的气焰。诚然,杂剧作家也不只是写出统治者对于民众残酷的经济剥削和政治压迫,而且也写了人民在这种严酷的政治环境下以各种方式求得生存,特别是以斗争的方式争取生存权利的现实。《水浒》戏在这个时期的大量出现,虽叙写重点各有不同,然宣示“官逼而民不得不反”,却是共同的主题。

元代社会统治严酷,在黑暗现实中,贫苦无依的下层民众战胜强大的统治者,只能是杂剧作家们的良好愿望,而实现的可能性则微乎其微。于是杂剧作家们只好搬出亡灵来帮助自己。于是大量的以包公为代表的清官便成了戏曲舞台上的活跃分子。公案戏的兴盛,便成了元代前期戏曲舞台上的一大景观。中国传统观念中,评价官员的标准主要不是才干,而首先是廉洁,即刚正不阿,执法如山,一尘不染。在公案戏中,清官的形象除了传统的这一要求之外,还有了另一层,即描写他们的智慧。因为人们知道,仅仅依靠官员的清正廉洁之外,并不能保证他们在代表下层百姓与恶势力斗争中的战无不胜,所以这种从现实政治斗争中产生出的智慧就成为他们中一部分人必备的质量了。包公戏也是元杂剧中的一个重要题材。在大量的包公戏中,大都突出的是包公的刚正和智慧,而在《陈州粜米》中,则突出了包公的凡常幽默一面,使人感到亲近可信。

民族问题在元代不仅与阶级归属相关,实则古今中外,民族问题始终是个高度敏感的问题。其不仅与物质生活的丰啬联系在一起,而且在大多数情况下是个人格的归属问题。一般来说,在民众物质生活极度贫困时,这个问题或是通过阶级冲突的形式表现出来,或是隐而不见,故其本身的特性并不明显。但温饱问题一但解决或近于解决时,这个冲突就不可避免地凸现出来,从而以其本身的形式直接表现出来。在文人士大夫为主的案头派作家的作品中,这一点体现得较为明显。如果说白朴的《梧桐雨》中所感慨的故国之思令人沉重压抑,而马致远的《汉宫秋》中的王昭君在汉匈交界黑河投水自尽,其宁为汉家鬼,不当异族后的寓意,则近乎一目了然。

这样,在接近下层的本色派作家的作品中,所反映的社会冲突是以下层人民与权豪势要的冲突为主,而民族冲突往往掩盖在善恶斗争的主题之下。他们的创作倾向主要隐藏在作品描写的故事和人物后边,重在反映社会的普遍情绪,而不像那些案头派作家那样重视个人的表现,是借他人的酒杯浇自己的块垒。纪君祥的《赵氏孤儿》中出现了一群有情有义,不惜献身的志士仁人。韩厥、公孙杵臼和程婴等人,不惜牺牲身家性命,为旧主赵家保留下了复仇的种子。这种存亡继绝的描写,应当寄托有渴望宋室恢复的寓意。这个戏写得很精彩,故事大起大落,情节紧凑,而且有一种感人至深的悲剧力量。由于当时统治者对民族问题的敏感和统治的残暴,所以这一类作品对民族冲突的反映,采取的是一种隐晦的方式。故多用历史剧来影射现实。

爱情是永恒的主题,早已是陈词滥调,但各个时期的爱情是有着各自特色的,这也是不争的事实。元代前期的爱情戏,有着一些民主性因素。主要是反映了在男性为中心的社会中女性所遭受的痛苦,表现了下层社会对妇女问题的认识远较上层人士要进步。无论是大量的妓女戏还是家庭戏,大都有这种潜台词。《救风尘》中所写到的妓女从良之难,作者并没有把这种社会底层的女子当作玩物,而是承认她们与正常的好人家女子一样,有过正当正常生活的权利。联系到作家关汉卿是一个长期与歌妓朝夕相处,并且对她们怀有深切同情的下层作家,所以他反映出社会生活这一角的真实性,是无庸置疑的。而秋胡戏妻之后,作者写了妻子罗梅英的不依不饶,这种得理不让人的描写应该是妇女在一定程度上得到了与男子接近的权利,才会出现的。当然妇女的地位提高并非是达到了现代意义上的高度,这从此类作品最后总不外是女子妥协而告终,也可看出。

也正是因为作品要以观众的道德评价和审美理想为目标,所以在反映现实时,作品也就不能完全像镜子那样一点不走形,而是要符合观众的要求。因此,作品往往有个美好的结局,甚至有些结局给人以不协调的感觉,即便是最杰出的作品也无法免俗,比如《窦娥冤》的窦天章出面,窦娥冤案昭雪,坏人各罹其罚的大团圆,便是显例。

元代后期,社会冲突出现了某种程度的缓和,因此本色派杂剧所反映的社会冲突也远不如元代前期尖锐。这是因为蒙元统治者对于尖锐的社会冲突采取了一些手段加以调解,最重要的莫过于限制贵族特权,重开科举,吸收汉族知识分子参与政权,因此造成了杂剧作家对社会现实的疏离。这一时期有相当一部分杂剧作家本身就是元政权的官员。元代后期的杂剧在反映这种社会的现实,一般不再像元代前期那样真实生动,社会的光线在经过他们的镜子时发生了带有作家本人价值观的折射。因此这一时期总的创作倾向是本色派作家对于作品如实反映社会现实兴趣的淡化,对于下层人民的道德理想和审美要求的漠视。出现了杂剧的伦理化倾向。元代前期杂剧中的勃勃生气被死气沉沉的道德说教和替统治者粉饰所取代,出现了 “与元统治者妥协的姿态和呼声”。[8]148其本色的特点,也就多少有些变味。

后期元杂剧失去民众基础,逐步地衰落,与其思想的正统化即封建伦理化,有着不可分割的关系,这与元杂剧的艺术形式,关系并不太大。实则元后期的杂剧在关目安排,语言提炼上还有发展。本色派之所以成为本色派,就在于情感上与观众的融合,而失去了这一点,也就意味着其生命力的枯竭。这是个教训。

本色派杂剧中的人物多属下层。尤其是市民或被市民化的人物。这一派作家创作出来的戏不是为孤芳自赏或博权贵击案叫绝的,而是为了在公共场所演出的,所以一定要写观众喜闻乐见的,并且活动在身边,甚至是观众从其身上可以看到自己的影子的人物,因此各种下层社会,尤其是市民社会中活动的小人物,便堂而皇之地登上戏剧舞台。无论是权豪势要、泼皮无赖、商贩工匠、下层官吏、乌龟老鸨、妓女孤老、乡老村姑,等等,举凡下层社会所熟知的人物,无不在其中活生生地行动着。本色派作家的代表人物关汉卿现存杂剧十八种(有几种著作权尚有疑问),现实题材占了三分之二强。作品中的人物大多是市井中常见的角色,其中相当一部分已经成为典型。他的戏常演不衰,与这些人物的生动鲜明、受到观众的高度认可是分不开的。

学界注意到元人写的历史剧不伦不类,与史实出入颇大。元代前期的历史剧多寄托有作者的故国之情,而后期至明初出现的历史剧不仅数量非常大,而且有着独特之处。更多地表现了古代人民的英雄主义精神。“一般来说,文学性较差,但性格鲜明,富有戏剧性,适合舞台演出。其内容重在表现古代历史人物的斗争经验和智慧,虚构的成分很大。对历史事件、历史人物的描写是不准确的。”[8]146尽管作者没有提出这种历史剧与本色派的关系,但是从其所说性格鲜明,适合舞台演出,可以看出其与本色派的关系。而历史事件与人物的失真,只能说明它们被按照观众的口味作了改造。因此,舞台上的这些历史人物不再是历史上的真实人物,而成了下层民众中的成员,并且是带有一定理想色彩的成员。

三、本色派杂剧的情节关目安排

本色派杂剧是依附于舞台而生存的,因此它的戏剧艺术都是围绕着舞台这个中心来设定和组织的。也就是说,只要有利于增强演出效果的手段,无不在本色派作家的考虑之列,调动一切舞台手段来增强演出的效果。

首先,情节性的因素受到了特别的重视。这有一整套成熟的经验。一是体现在选材上。本色派作家的选材,首先考虑是否有戏。因此,富于冲突的事件是他们首先注意的。这种冲突,必须要具有道德上的意义,形成善恶两方。只有这样,才能引起观众的关注。而同时,正反两方要处于激烈的斗争中,即冲突必须有一定的力度。并且在最后,要以一方胜利一方失败而告终,有个结局。

二是戏剧不是纪实性的作品,而是要高于生活。作者的加工过程也就是创作过程。不仅要继续提炼事件,要删去无关的枝节,要将生活冲突加工提炼成戏剧冲突,使冲突单纯化,而且要使冲突强化,同时还要使冲突有一定的顿挫,即不能一览无余,而要有张有弛,这就要吊观众的胃口,要有悬念。关心悬念,即满足好奇心,是温饱问题解决以后的人都有的惯性思维。已故著名文学批评家冯牧喜欢读新武侠小说,说金庸梁羽生等人的小说是“成年人的童话”。看戏“外行看热闹,内行看门道”,任何时候,看热闹的都要比看门道的多。看门道的必定是有钱有闲的人,而这种人在中国社会里是极少数。所以,如何把戏写得热闹一些,就成了本色派作家的要务。在元杂剧本色派的成功作品中,无论是窦娥与张驴儿等人,程婴与屠岸贾等人之间的冲突,都有强烈的道德意义和足够的力度。而爱情题材的作品,作者则固守好事多磨的模式,争取爱情自由与婚姻自主的青年男女代表着正面理想,而扼杀他们爱情的势力则是可憎的。《红楼梦》中将此贬为俗套,但这正是一般低文化的人,尤其是理学思想淡漠的市民最喜闻乐见的。这主要是在悲剧、正剧和讽刺性喜剧之中体现。而在轻喜剧中,往往冲突的双方都是正面人物,于是作者在对冲突进行处理时,往往采用误会性手法。即让一方在对方的误会中暂时充当反面角色,让双方如同正反人物一样处于激烈的冲突之中,最后以误会消除,皆大欢喜而告结束。《李逵负荆》中,强人宋刚和鲁智恩冒充梁山泊头领宋江和鲁智深,抢走山下开酒店老者王林的女儿满堂娇。李逵知道后,抱打不平,欲杀宋江和鲁智深。宋、鲁强辩,李与他们以人头相赌。后误会弄清,李逵负荆请罪,极力赔礼道歉,加之众头领一致求情,宋江方赦免之。无论是正反冲突还是误会性冲突,作者都有意识地让冲突的发展呈九曲连环之势,只要观众一入场,就不由得不一气看完。

其次,关目的安排也受到重视。这在中国古代戏剧中是有着丰富传统的,元代本色派杂剧贡献良多。

第一,充分地利用元杂剧特有的四大套结构形式来把戏写足。四折一本的结构对杂剧来说,限制颇多,犹如带着镣铐跳舞。虽然这种四大套的形式具体什么时候产生还不清楚,但从它一产生不久就得到了几乎所有北杂剧作家的认同,可见剧作家们普遍认为这种形式是当时能找到的最好的形式。

这种形式最大的好处就是其表面上的刻板和过度严谨之中暗合着戏剧的规律。四大套是四个基本均衡的音乐单元,正好合乎作者构思的戏剧冲突的过程。作者在创作过程中,可以在这四折之中安排戏剧冲突的开端、发展、高潮和结局。这种以音乐为单元的折,正可以兼顾到情节性和抒情性。唱词主要用来抒情,而科白则集中用来推动戏剧冲突,表现剧情。而如果还有意犹未尽之处,完全可以用加楔子或另折的办法来解决。这些都使严整的四大套形式有了一定的灵活性。

第二,喜剧性的穿插是本色派杂剧的通例,通常被称为“插科打诨”。而在案头派中,这是可有可无的。毫无疑问,这也是为了招揽观众的。其来源是春秋的俳优艺术,中经南北朝和唐代参军戏和宋代宫廷杂剧、民间杂剧。可谓是源远流长。宋代在成都演出的杂剧,以观众笑声的多少来判定演出的效果。④在元代杂剧,除了喜剧之外,正剧和悲剧中都有净、副净、丑、搽旦等之类的逗笑式的角色。这种角色大都是反角,在剧中不仅参与戏剧冲突,如《窦娥冤》中的净扮演的张驴儿,而且还要起一种活跃场上的气氛的作用,如赛卢医就是一个副净,《陈州粜米》中的妓女王粉莲就是搽旦。他们的一言一行,一举一动,都充满了笑料。可以想见,他们的出场,能给观众带来多么大的享受。要能留住观众,笑声是不可缺少的。这种穿插,在剧情平静沉闷时出现,可以活跃气氛;在高潮迭起时出现,可以让人稍松一口气;而在情节紧张时出现,可以埋下包袱,吊观众的胃口。正因如此,本色派作家没有不重视喜剧性的穿插的。

第三,重视道具的运用。金圣叹在评《水浒传》中武松打虎时用的那根哨棒的作用时提出了“草蛇灰线法”,指的就是如果道具用得妙,恰如草中之蛇、灰中之线,寻常看不见,但一经点动,便通体皆活。这类道具的运用,大体上有两个方面:

一是用其来推动情节,让其成为一个包袱,用这种办法来制造悬念,紧紧吸引观众的注意力。典型的例证是《西厢记》中围绕着信简而产生那些令人捧腹的误会性喜剧冲突。这本戏虽说是案头派的代表性作品,但是偏偏这几场戏却是舞台上最经常演出的保留节目,可见其确实受到了历代观众的喜爱。而一般人之了解《西厢记》,也主要是通过这几场戏。而最为文人墨客所激赏的那些诗情画意的场面,如长亭送别等,反而很少直接在舞台上出现。即便演出,也多少要经过一些改编。所以也可以说,这是带有本色意味的几个折子。

二是用其来作为结构的线索,将剧本写得集中严谨。如《陈州粜米》中的御赐紫金锤,几乎已经成了戏中的一个有血有肉的重要角色。它在不同场子中出现,被作者赋予了不同的意义,时而是天子颁赐的圣器,时而是滥杀无辜的凶器,时而是作为嫖资的当器,时而是惩罚奸恶的武器。这个道具作用的变化,就是戏剧情节进展的过程,一个道具简直浓缩了一个大戏。这种成功地运用道具的例子,在元代本色派杂剧中是很常见的。《生金阁》,《魔合罗》,《金凤钗》,《玉镜台》,《虎头牌》,《金钱记》,《留鞋记》,《勘头巾》等,都是以道具作了剧名,并贯穿全剧。

四、本色派杂剧的语言特色

本色派杂剧语言方面与案头派作品相比,有三个突出的特点,一是人物语言的性格化,二是通俗化生动化,三是重视对白的作用。

性格化语言的运用是本色派作品的一大特色。作家一旦进入创作状态,就不再是本人,而是变成笔下的人物,写谁就是谁,无论言语行为,都要有严格的性格依据。通过作家在写人物时的典型化处理,要让台下的观众在舞台上看到自己周围的熟人甚至自己。而戏剧不像小说那样,可以通过叙事描写来刻划人物,而主要是通过语言的直接交流来表现人物性格,因此个性化的语言就成为人物性格表现的最重要手段,观众也就主要是通过语言来了解人物,分别善恶。正因如此,本色派作家在创造个性化的语言方面总是呕心沥血,苦心孤诣,我们隔了近千年后,仿佛还能听到剧中人的声口。康进之的《李逵负荆》中李逵一人下山游玩赏青的独白:

(唱)俺这里雾锁着青山山秀,烟罩定绿杨洲。(云)那桃树上一个黄莺儿,将那桃花瓣儿啖阿啖阿的下来,落在水中,是好看也。我曾听的谁说来,我试想咱,哦,想起来了也,俺学究哥哥道来,(唱)轻薄桃花逐水流。(云)俺绰起这桃花瓣来,我试看咱,好红红的桃花瓣儿!(做笑科,云)你看我好黑指头也!(唱)恰便是这粉衬的这胭脂透。[9]190

看似闲笔,但写出了李逵这个没有什么文化,却对梁山充满了无限热爱的义军将领的鲜明性格。一般关涉梁山水泊的古代文学作品的读者,都会认为李逵价值序列中顶尖的是对于宋江的忠贞不二。但是由这个戏和《水浒传》中相应的故事可见,在宋江与梁山事业二者鱼与熊掌不可兼得时,在李逵心中后者才是上位价值。正因有这样的性格,才会无比热爱义军事业,才会眼里容不得一点沙子,哪怕是他随时准备为之献出生命的哥哥宋江做了破坏义军事业的事,他也不答应。要拼个你死我活。这一段正是闲笔写出了人物。不同性格以及由此决定的生活目的的碰撞,便形成了戏剧情节,反过来说,情节是性格的历史。所以,这段描写为以后他与宋江之间的误会性冲突做了铺垫。

语言的通俗化和生动化是依舞台而存在的本色派杂剧不可或缺的。语言的通俗化的意义在于要让一种信息被受众清晰准确地理解,不致于因不能或误读而使得信息的意义白白浪费或被扭曲。因此,语言的通俗对于文化程度不高的以市民为主体的杂剧观众就显得尤为重要。听不懂,就走人,剧作家徒劳无益。但仅此还不够,因为受众所接受的信息要达到足够的刺激强度,才能产生足够的阈值。平淡而寡味的没意思的语言,也无法留住观众。因此,语言的通俗性和生动性是每个本色派杂剧作家的自觉追求。随手拈来一例。《秋胡戏妻》中秋胡外出从军十年回来后,在桑园碰见自己的妻子,双方已不认识。秋胡上前调戏,遭到女子的拒绝,秋胡恼羞成怒,扬言要打对方。这时,旦(秋胡妻)唱道:

你瞅我一瞅,黥了你额颅;扯我一扯,削了你手足;你汤我一汤,拷了你那腰截骨;掐我一掐,我着你三千里外该流递;搂我一搂,我着你十字街头便上木驴。哎,吃万剐的遭刑律!我又不曾掀了你家坟墓,我又不曾杀了你家眷属。[9]541

一个大胆泼辣,刚正不阿,正气堂堂的农家妇女的形象,通过这几句唱词,活灵活现地展现在我们面前。为了增强语言的生动性,本色派的作家往往喜欢使用本地或本民族的方言或语言。孟汉卿的《魔合罗》的第一折中吉丢古堆、失留疏剌、希留急了、乞纽忽浓、疋丢扑塔、赤留出律等语词,都是一些生动的方言或少数民族词汇。当然这种方言或民族语言的使用,在加强作品生动性的同时,却以牺牲掉广大的观众面作为代价,可谓有利有弊。

对白在元杂剧本色派的作品中起着非常重要的作用。对白直接表现情节,推动剧情进展。对于下层市民观众来说,对剧情的关注往往要高于欣赏唱腔,但是更关注的显然是情节。因此,本色派作家不像案头派那样,喜欢大量使用唱腔来抒情,而是多用对白,唱词相对较少。公认为案头派的代表作《汉宫秋》中,四折一楔子共享了46支曲子,而本色派的《李逵负荆》四折只用了32支曲子;即便是用曲子较多的本色派的作品,也相对更重视道白。《汉宫秋》除了自报家门式的独白外,唱与白的字数之比约为1:1;如果考虑到唱腔远比道白用时要多,那么这个戏的大部分时间都用在了唱的方面。而出自民间艺人之手的《陈州粜米》用了38支曲子,比《汉宫秋》少不了多少,但是唱与白的文字之比约为1:2,这就使情节因素远比《汉宫秋》为重,演出时可以避免繁冗沉闷拖沓之弊。这也会赢得更多观众。

注释:

①前人多用本色派与文采派对举。笔者认为,文采派不足以概括与本色派对举的

元杂剧中的另一大流派之风格特色,故以案头派名之。吴梅《曲学通论》第十

四章云:“尝谓元人之词,约分三端:喜豪放者学汉卿,工研炼者宗二甫,尚轻俊

者效东篱。”吴梅的这种分法主要着眼于作品的语言风格,故将马致远的典雅清

丽与二甫的绮丽浓艳分而为二。但是,他将传统的文采派析出宗东篱与宗二甫

两家,给我们进一步分析提供了思路。在我看来,东篱的抒情浓郁似更应纳入

“表现”一类,二甫则因语辞华美,列入“客观”更为恰当。故用“案头派”

来取代传统的文采派的概念更名符其实。即这一流派的创作意图,并非是为舞

台表演,而更着重于案头的细致阅读。这样一来,吴梅所说的元杂剧之三派,

依艾氏所分,就应分别归入实用的娱乐受众、客观(为艺术)和表现三类。但

是如果就作品的整体美学风格来看,关汉卿与马、白、王的区别是显而易见的,

故可以将关与马白王分别划分为本色派与案头派。而案头派也可以分为重表现

的和重文采的,前者追求内心情绪的渲泻,而后者更重视作品本身的精雕细刻。

但在元杂剧的实际创作中,重表现与重文采两者之间有诸多的相通之处。从现

存元杂剧考察,用案头派来进行概括差可相当。

②《晋书·天文志中》:“凡星有五色,大小不同,各依其行而顺时应节……不失

本色而应其四时者,吉。”文渊阁《四库全书》。

③《元典章》卷九《吏部》三:“太祖皇帝初起北方时节,哥哥兄弟每商量定,取

天下了呵,各分地土,共享富贵。”

④宋·庄绰:“成都自上元至四月十八日,游赏几无虚辰……自旦至暮,唯杂戏一

色。坐于阅武场,环庭皆府官宅看棚,棚外始作高凳,庶民男左女右,立于其

上如山。每诨,一笑须筵中哄堂,众庶皆噱者,始以青红小旗各插于垫上为记。

至晚,较旗多为胜。若上下不同笑者,不以为数也。”庄氏著《鸡肋编》第20-21

页。北京:中华书局1983年。

参考文献:

[1]沈德符.万历野获编[M].北京:中华书局,1958.

[2]王骥德.曲律[M].长沙:湖南人民出版社,1983.

[3]臧懋循.元曲选(第一册)[M].北京:中华书局,1977.

[4]上海艺术研究所、中国戏剧家协会上海分会编.中国戏曲曲艺词典[M].上海:上海

辞书出版社,1981.

[5]王季思.元人杂剧的本色派与文采派[J].学术研究,1964(3).

[6]M.H.艾布拉姆斯.镜与灯——浪漫主义文论及批评传统[M].北京:北京大学出版社,

1989.

[7](伊朗)志费尼.世界征服者史(上册)[M].北京:商务印书馆,2004.

[8]张庚,郭汉城主编.中国戏曲通史(上册)[M].北京:中国戏剧出版社,1980.

[9]王季思主编.全元戏曲(第三卷)[M].北京:人民文学出版社,1990.

作者简介:贾三强(1954-),男,西北大学文学院教授,博士生导师。

(责任编辑:李直)