陶镛与沾城书院

董剑云

陶镛,字序东,号西圃,安徽芜湖人,屡试不第,仍奋志科名,是《范进中举》中“范进”的现实原型。雍正十三年(1735年)中举,乾隆四年(1739年)成进士,授翰林院庶吉士,历任北直武强县(今属河北)知县,山西洪洞县、乐平县(今昔阳县)知县,湖北宜昌府知府。任乐平知县六年间,大力整饬弊政,捐修城署宫祠,创办沾城书院,廉政爱民,“视邑事为家事”,被百姓赞为“清映冰壶、明空玉镜”,并入载县、州、省三级地方志书,成为名重一方的一代名宦。

穷经皓首,屡试不第,为《范进中举》原型

范进是个书呆子,50多岁还屡试不中,一直被岳父胡屠户斥骂为“现世宝穷鬼”“烂忠厚没用的人”。胡屠户多次叹息将女儿嫁了个没用的苦人家,一年连猪油也过不了几次嘴,等等。在这位盛气凌人的岳丈面前,唯唯诺诺的范进毫无人格尊严可言。但最终“文曲星下凡”,考中举人。皓首书生又一下子经不住特大喜讯的刺激而发疯。这段跌宕起伏的情节由于被选入初中语文课本,为广大读者所熟悉。故事选自清代小说家吴敬梓的现实主义长篇讽刺小说《儒林外史》,它把延续了1000多年的中国科举制下多数学子的命运作了生动描述,引起了读者的极大共鸣。

据考证,《儒林外史》中的主要人物形象大都取材于真人真事,有关的故事情节也都事出有因,有案可稽。早在清代,该书首次刻印时,金和(吴敬梓的侄孙女婿,也是提供刻印费用的人物之一)就在《儒林外史跋》中说:书中人物“或象形谐声,或虚词隐语,全书载笔,言皆有物,绝无凿空而谈者,若以雍乾间诸家文集细绎而参稽之,往往十得八九”,并直称范进士姓陶。这篇流传至今的文章,由于作者与吴家特殊的亲戚关系,具有相当的参考价值。以后又有平步青的《霞外攟屑》等大量清人笔记对《儒林外史》的重要人物作了原型的披露。《霞外攟屑》卷九说:范进的现实原型就是“芜湖陶西圃镛”。

陶镛是清朝乾隆年间芜湖县学(位于今芜湖儒林街)的老秀才、“书痴”,乾隆四年中进士。吴敬梓之所以把他托名范进,是因为古汉语“陶范”一词连用,意指铸造青铜器的陶制模子。范即是陶的廋词,范进是隐指陶镛这样的人竟成了进士。

陶镛的老家在芜湖县陶屋基,他幼年读书发奋,功名心切,由于读书过急,落下痰厥之症,经常发羊癫疯。他的丈人是一个杀猪的屠户。儒林街的菜市场,经常传出“胡屠户”斥骂女婿陶镛的吼声。当陶镛真的考取举人了,胡屠户对他的态度马上又是一百八十度大转变,称这是自己的眼力,等等。女婿高中举人,喜极生悲,突然发疯,是这位平时见了就让女婿发怵的丈人,用一个巴掌把这病医好的。

在《范进中举》中,胡屠户骂范进“尖嘴猴腮”。而陶镛的长相也的确不敢恭维。据他的同年进士庄有恭(乾隆四年状元,历任江苏、浙江、湖北、福建巡抚)在《小仓山房文集》说:陶镛“貌不逾中人,踽踽廉谨,乃其诗若不称其为人者然”。

就在陶镛中举后第二年,即乾隆元年(1736年),吴敬梓路过芜湖并短暂停留。在两位老乡——道士王昆霞、名士朱乃吾的陪同下,游玩了在芜湖极富盛名的儒林街。其时,还在满街争说陶举人。陶镛苦其半生,由发愤读书而读书发疯的事迹,给吴敬梓这位早已对科举制度嫉之如仇的安徽老乡留下了深刻印象。吴敬梓是安徽省全椒人,出身于书香门第、官宦望族,22岁时考取秀才,由于父亲早逝、族人欺负争产而导致他对社会由愤愤不平到厌恶憎恨,并开始纵情声色、放浪形骸,早早将祖产挥霍一空,被乡里作为败家子的典型而“传为子弟戒”。清雍正七年(1729年),已经破产的吴敬梓到滁州府参加科举考试,由于试官听信人们对他“文章大好人大怪”的闲言闲语而不予录收,甚至他屈辱地“匍匐乞收”仍被无情斥逐,从而自尊尽失。如果不是有这些对科举考试和社会现实的切肤之痛,他看待陶镛中举或许更多的会是一份恻隐之心,而不是极尽嘲讽。

事实上,范进中举的故事并不是个案。科举入仕作为学子跻身官场的最重要途径,需要通过县试、府试、院试(包括岁试和科试)、乡试、会试、殿试等数十场考试的层层关卡,用千军万马过独木桥来形容也并不为过。这也就是为什么考场会出现如此多的年迈学子的原因。如著名学者王鸣盛的父亲是一位老秀才(生员),屡试不第,当王鸣盛已入仕做高官时,他仍“扶杖应试”。一次,在他参加生员岁科试时,主考官是王鸣盛的同年,见他入场,便起身作揖道:“老年伯正当婆娑风月,何自苦为?”老人正色道:“君过矣。大丈夫奋志科名,当自得之,若藉儿辈福,遽自暴弃,我甚耻之。”康熙三十八年(1699年)己卯科广东乡试时,甚至出现了102岁的老生员。像这样一辈子读书、一辈子应试者,在清代不乏其人,白首生童俨然成为一种考场现象。这也是为什么吴敬梓在创作《儒林外史》时,会将这种现象作为一种典型,大加笔伐的原因。

视县如家,冰壶玉镜,成清代山西名宦

陶镛的科举考试历经坎坷,但前滞后顺,中举后仅四年就进士及第,并被选为翰林院庶吉士。此后,经过武强县知县、洪洞县知县的历练,到乾隆二十二年(1757年)正月,又调任乐平县知县。直到乾隆二十八年(1763年)离任,陶镛总计在乐平任职六年。

陶镛在乐平的六年,正是地方不平静的六年。据民国《昔阳县志·祥异》记载,乾隆二十二年七月,乐平大风,庄稼受损严重;二十三年六月,赵壁、丰稔等村遭受雨雹,庄稼受损严重;二十四年春,大旱数月,至闰六月二十日始有雨。侯家坻、黄得寨等村遭受蝗灾。当年秋冬,即遭大饥荒,每斗米售价五百文,每斗糠售价四十文,百姓被迫外出逃荒。二十五年春,因上年饥馑兼瘟疫大作,死尸枕藉,逃亡过半。

乐平县本来就是穷乡僻壤,加之连年天灾,百姓生活困苦不堪。陶镛以百姓疾苦为己任,遇旱抗旱,逢蝗灭蝗,而且还设法晓谕县绅捐谷施粥,出粟平粜,帮助百姓渡过难关。

陶镛还“周巡四境,采风问俗”,一举革除了常年困扰百姓的柏井驿的弊政,为此,全县士绅公立《陶邑侯德政碑记》,称:“人人感说,户户讴歌,莫不为我公得人庆。”

《乐平县志》还收录了他关于驿务繁苛的一段议论,他说:“柏井驿实为晋东首冲也。……平常无事,办运草豆,稽查马匹,购备食物,悉出于贫僻之区,假诸仆隶之手,而大差经临,用马骡至二三百匹头以至千匹头,茭刍供亿,凌杂纷繁,加之借地行差,多事掣肘,以致送往迎来,官民交瘁。司土者欲抚恤穷檐必至误差,欲逢迎差使必至病民。其间斟酌调济,少不经意,误害实多。噫,杜少陵之石壕吏、元道州之舂陵行,诗歌俱在,良堪三复。”将柏井驿的病民扰民,与揭露赋税繁杂、官吏严刑催逼的《石壕吏》《舂陵行》相提并论,刚直正义之气溢于言表。

陶镛还多次带头捐俸,兴废举坠。据《乐平县志》《平定州志》记载,其历年主要建设有:

自乾隆二十二年至二十七年,城墙由于年久失修,多次发生坍塌,动辄十余丈,陶镛带头捐修。

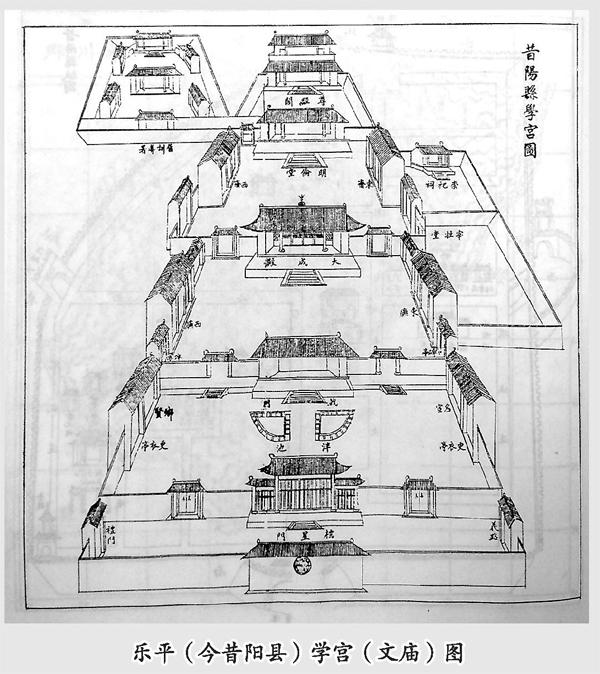

乾隆二十三年,将圮坏的公署二堂左厢房捐俸改建为书屋三间;捐修申明亭;捐修添建文庙东西庑各四间,将棂星门改建为大成坊,添造东西角门,重修泮池、石桥;添建名宦祠、乡贤祠更衣亭;重修文昌书院;重建祭器库,添建乐器库、盥洗所、焚帛所于大殿两廊。

乾隆二十四年,倡捐重修狐突庙显泽龙王祠、风云雷雨等祠;重修育婴堂、八蜡祠、狐公大王庙、蜡神庙。

乾隆二十五年,重修关帝庙。

乾隆二十六年,倡捐重修忠孝祠、节烈祠。

乾隆二十七年,捐俸倡修文庙东经义斋、西治事斋;重修尊经阁、教谕宅、社稷坛、风云雷雨坛、先农坛。

可谓因革创变,琳琅满目。乐平进士、翰林院庶吉士张鹤云称:“我邑侯芜湖陶公来莅兹土,甫下车,锐以兴废举坠为己任。……邑士民颂召父杜母焉。”百姓称其“秉性慈祥,宽猛互济,其所以抚绥乐邑者美不胜记”。

大力兴学,惓惓乐育,创办沾城书院

陶镛经历过漫长的寒窗苦读,辛苦备尝,因而入仕后,对兴学育士的理解和重视也大异于常人。在担任武强、洪洞知县时,他就“尤以振兴学校为己任”。在听讼审案之余,常常聚集诸生,讲论文义,“为之口讲指画弗倦”“以故两邑爱之如慈母,复戴之如严父焉”。

调任乐平县后,由于乐平地处太行山上河北、山西两省交界,属于冲要县份,“军书旁午,日无宁刻”,但陶镛仍然对兴学育士倾注了很大热情。他曾说:“朝廷设官所以为民,而士为四民之首,薰其德而善良,故教化行实有以补司牧之所未逮。”可见,他不是单纯地为兴学而兴学,还把兴学当作培育风气、化民辅治的一种手段。

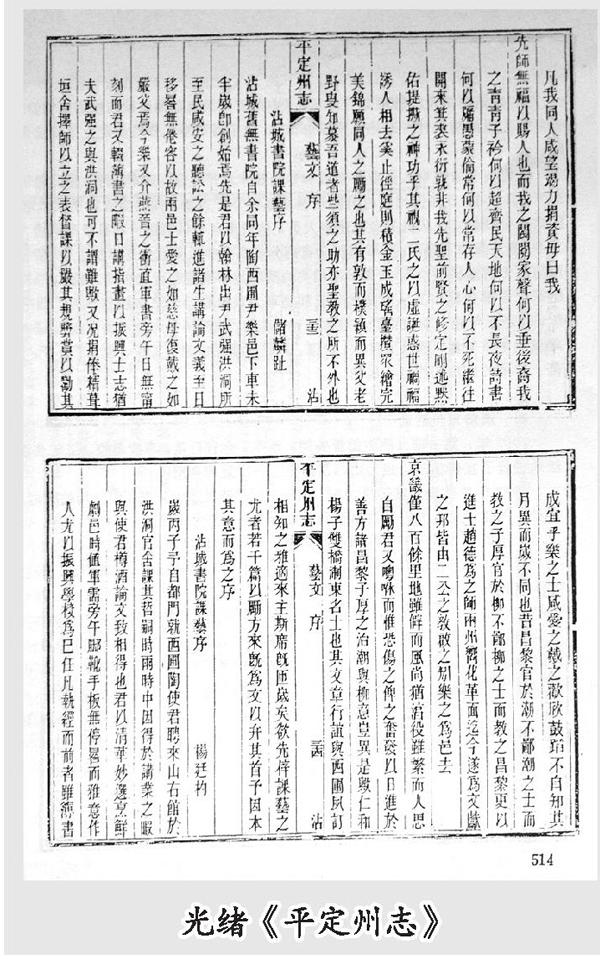

文庙中的文昌祠,一直是乐平县历代生员的求学之处。乾隆十九年(1754年),时任知县鹿师祖重修文昌祠,起盖后楼,撤去戏台,并将文昌祠改为文昌书院,但大体上还是县学的延续。陶镛到任仅半年,就着手整修文昌书院,他捐俸银并倡谕绅士募资200余金,重修或添建县学东西斋、明伦堂、尊经阁及教谕宅,使“讲学有地”“莅事得所”。五月兴工,仲秋告竣。他又从生员中选拔优秀学子进入书院读书,亲自校阅课程,日讲指画。光绪《平定州志》卷六“政迹篇”,载其“按月亲课,给饭食以赡生童,镌课卷以示奖励”。陶镛认为,书院之名一般取典于本地人文历史、山川名胜,而“文昌书院”却以神祠命名,“殊不驯雅”。他以乐平县境内有沾山、沾水,“沾水青兰”为县“八景之一”,遂改名为沾城书院。

兴学之要,首在“择师以立之表”,其次“督课以严其规”“奖赏以劝其成”。陶镛在洪洞时,曾聘请浙东名士杨廷杓到洪洞担任其子的私人教师。陶、杨二人在讲学、公务之余,樽酒论文,志趣相投,彼此引为知己。不久,陶镛调任乐平知县,杨廷杓也随同前往,仍为家庭塾师。陶镛在沾城书院,亲自主持课会,每次都要根据学生作文“手定甲乙,多方奖诱”。时间一久,考虑到所辖的柏井驿为晋东第一要冲,军情、驿务常常应接不暇。为了不误学生学业,陶镛先公后私,又捐俸聘请杨廷杓出任沾城书院院长,专任督课之责。杨廷杓叹道:“人情莫不私其子,而君以所期于其子者移而属之一邑,于乐人士意诚厚矣。……予固知君于乐人士期待者又非浅也。”

杨廷杓为了不辜负陶镛“惓惓乐育之意”,搬出县署官舍,吃住在书院,与诸生朝夕相处。乐平虽然地处偏僻,但自古以来敦诗书、悦礼乐,学生目睹老知县又捐俸糈,又葺垣舍,现在又将家庭塾师请来主持书院,更加“爱之戴之,欢欣鼓蹈”。学生谨朴无华,焚膏继晷,陶镛与杨廷杓也循循善诱,悉心授业,学生学业大进,文章灿然可观。一年后,又精选其中30余首上等作文,辑成《沾城书院课艺》,刻版付印,以示鼓励。

清代,县里的生员求学有两条渠道,除书院外还有“县儒学”。县儒学的主持称教谕,其职责是“掌训迪学校生徒,课艺业勤惰,评品行优劣”,并协助知县举行春秋祭孔大典。乾隆二十二年,山西乡宁人乔泽洪与陶镛同期调往乐平县,担任教谕。乔泽洪为恩贡出身,年届七旬,为文坛名宿,也是陶镛振兴沾城书院的得力助手。4年后,乔洪泽致仕归家,陶镛写下《送乔广文归里序》相赠,叙述了二人“一时相得之盛”。

乾隆二十三年(1758年)正月二十五,陶镛就召集诸生会讲督课。“春日方长,扃门气静”,90余位诸生济济一堂。陶镛不禁感慨系之,作诗以纪其胜。诗曰:

春到山城淑气盈,讲堂开处集群英。

岭头畟畟松风起,雪后涓涓涧水鸣。

何意论文当政暇,须知入理在心清。

白岩迥出云霄外,指点前型策后生。

天道酬勤,有志竟成。陶镛在乐平县历经数年苦心孤诣,培育文风,振兴士气,终于收到“风气骎骎日上,频年科甲联登”的效果。

乾隆二十六年(1761年)九月初九重阳节,陶镛携吴鹤亭、沈东湖二位同学登蒙山,题诗曰:

六年宦此逢重九,出谷重登第一峰。

高下原田秋获响,纡回石径藓苔封。

塞鸿乍豁云边眼,霜叶遥霑醉后容。

拟似东坡老居士,归途二客尚余从。

陶镛在知县任上,曾三次被选为山西乡试的同考官,在乡试中协同主考、总裁阅卷,史称其“三聘同考,搜罗称得士”。以后,又调任宜昌府知府,因老病去职,“杜门不妄交接,惟日以诗书自娱”。

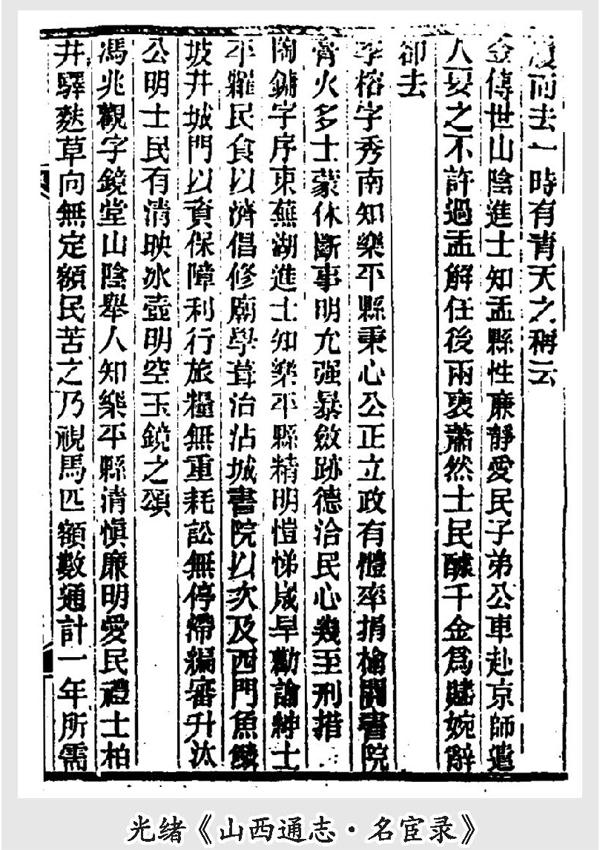

余 绪

“政声人去后,民意闲谈中。”陶镛的功绩既体现在官职的升迁中,也传布于百姓的口碑中,这在清代乾隆以后的地方志书中历历可见。“临别而思教泽,则沐泽必深;去任而知戴德,则感德倍挚。”光绪《山西通志·名宦录》载:“陶镛,字序东,芜湖进士。知乐平县。精明恺悌。岁旱,劝谕绅士平粜,民食以济。倡修庙学,葺治沾城书院,以次及西门鱼鳞坡并城门,以资保障、利行旅。粮无重耗,讼无停滞。编审升汰公明,士民有‘清映冰壶、明空玉镜’之颂”。甚至2000年版《昔阳教育志》的“人物传”,也是从“陶镛传”开始的。

比陶镛小20多岁的吴敬梓天不假年,年仅54岁就在贫病交加中去世。5年后,陶镛调任乐平县,巨细必亲,嘉谋善政,赫然为一代名宦。这与当年芜湖儒林街上那个群口相传的“屠户女婿”形象早已大异其趣。当然,这一切吴敬梓是没法看到了