山西人王益孙协创“南开”

张绍祖

天津卫三宗宝——南开、永利、《大公报》。这里所说的“南开”指的是南开学校,包括中学部、大学部、女中部、小学部。提起南开学校,一般人大都知道其创办人是著名教育家严修、张伯苓,而对南开学校创办人之一、山西人王益孙协创学校的感人事迹却了解甚少。

说起王益孙,还得从他祖父王益斋说起:王家原籍山西洪洞,创业人王益斋于清咸丰年间在天津城西永丰屯一带以放印子钱(高利贷)为业,后开设益德号钱铺,被称为“益德王”。“益德王”起初资金不多,全靠印发钱帖周转。王家益德号钱铺还为盐商代购苇席、麻袋,又得绰号“麻袋王”。清末,外国货币涌进,与中国银币并行。当时币制紊乱,为银钱业经营者提供了暴利发财的机会,王益斋由此发家。

其后,王家接办了河北省长垣、东明、濮阳三县的引岸,后又租办了大名、清丰、南乐三县,成为大盐商。王益斋之子王奎章曾出任芦纲公所纲总,名气渐大。王家除经营盐业外,还开设有当铺、海货店等商号,并购得土地数百亩及大片房产。王家在天津知名度越来越高,逐渐跻身“八大家”之列。当年《天津地理买卖杂字》记载:“天津卫,有富家,估衣街上好繁华。财势大,数卞家,东韩西穆也数他。振德黄,益德王,益照临家长源杨。高台阶,华家门,冰窑胡同李善人。”其中“益德王”指的就是益德号王家。

“益德王”旧宅位于天津城里户部街56号,坐北朝南,由前、中、后院组成,布局错落,不相对称,房屋均为砖木结构,硬山瓦顶,建筑风格具有中西合璧的特色。

王奎章一辈属于比较新潮的开明士绅,在十九世纪九十年代,天津旧城内还没有电灯时,王家自己购置发电机,首先用上了电灯;王家子弟最早骑上自行车,成为当年天津城厢街头巷尾谈论的一件大新闻。但是在王家的子弟中,有的生活糜烂、游手好闲、挥金如土。

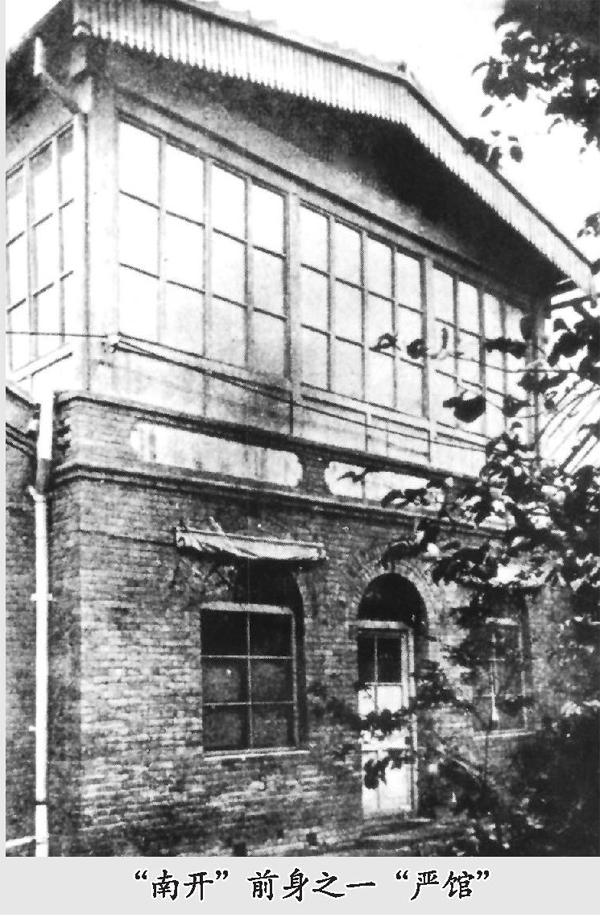

王奎章想到“家富不过三代”的古训,要改变王家子弟不良风气,就要让子孙后代读书,以知识改换门风。他看到严修(严范孙)于1898年起开设严氏家塾,俗称严馆,聘请张伯苓教子侄读书,起初学生只有六人,所学课程有英文、数学、理化等西学。张伯苓全力改革私塾教学,半日读经书,半日读洋书,尤注重学生的体育。师生一起共同做户外活动,骑脚踏车、跳高、跳远、踢足球,把私塾办得有声有色。王奎章一向重视子女教育,效仿严家,抓住时机,礼聘张伯苓也来自己的王氏家馆教书。严馆与王馆,一时名闻津门。严、王两家的关系也日益密切。1903年,严修被袁世凯提拔为直隶学校司督办,成为直隶省管辖教育的高级官员。

据李净昉先生在《益德王与南开》一文中讲:1904年8月,严修、张伯苓从日本考察教育归来,他们强烈意识到教育振兴是日本富强的主要原因,要救中国,就必须从教育着手,要办新式教育,就得建立包括小学、中学、大学等在内的一整套体系。而此时,严馆、王馆的规模已经无法容纳更多的学生,教学设备和教学方法也不完备,于是严修有了创立中学的想法,但是他还需要更多像张伯苓这样的志同道合者。有一个人的名字不停地在严修脑海中闪现,这便是“益德王”的第三代传人——王益孙。

王益孙(1876—1930),名锡瑛,身材高大,嗓音洪亮,性情耿直,为人爽快。他在各界结交广泛,祖上传下的家业在他手上日渐兴盛。深受父亲王奎章的影响,王益孙对子女的教育从不放松。比起父亲来,他对新鲜事务的接受能力更强,希望子女和家人能得到更加系统正规的新式教育。接下父亲创办的家馆后,王益孙除继续聘请张伯苓教授家馆外,又聘请一位英国人教英文、一位德国女士教德文,还聘请了语文、数学、物理、化学教师。同时他还从国外购买了大量先进的科学仪器,订阅了大量的外文书刊杂志。

严修感到地方教育事业的建设,绝对少不了这样一位热衷新式教育的人物,于是决定向王益孙寻求支持。与此同时,每天往返于严、王两馆教书的张伯苓也不断地向“益德王”的当家人传递这一信息。而王益孙对严修办学的努力和艰辛早就看在眼里、记在心里,所以当严修与王益孙会面,说明将严王两馆合并、创办中学的想法时,二人一拍即合。严修十分诚恳地告诉王益孙,创办中学面临的最大困难是资金不足、设备不全,而没有硬件,这学校无论如何是办不起来的。王益孙深深理解严修的不易,当即表示一定尽全力支持。这一年的秋天,严馆与王馆合并,定名为私立中学堂。

私立中学堂的校址选择在严家的私宅偏院,改建费及学校用具由严修捐助,王益孙不仅为学校捐助了理化仪器、书桌、书橱等,还把国外订阅的外文书刊、杂志一起捐助出来。严修与王益孙商议后决定,两家每月各出银100两作为学校的常年经费。但是随着学校规模的扩大,花钱的地方越来越多,到处都捉襟见肘。此时已改名为私立敬业中学堂的学校又面临经费严重不足的问题,为了让这株幼苗坚强地生长下去,严修和王益孙商定每月两家各增加出银100两,后来为了给师生联合组织的军乐会购置乐器,两家又各捐银500两。

筹备略有眉目后,随即出榜招生。在1904年9月18日的《大公报》上登载《民立中学招考启》:

“启者,本学堂借文昌宫西严宅,开办一切课程,切按奏定学堂章程办理,以五年为毕业期,学生毕业后,得与官学堂一律,给予出身。兹已聘定教务长一人,正副教员数人,分门教授。拟招考十五岁以上二十五岁以下学生八十人。以已通汉文者为合格,其兼通英文、算学者亦一律收录。每人每月纳学费三元。凡有愿来堂肄业者,望于八月二十日以前,开具姓名、年岁、住址、三代及曾读何书、曾习何科,并引保姓名,至文昌宫西严宅,投报注册,听候考验。九月初即拟开学。此曰。 附录:奏定学堂章程中学堂课程、课目、学科目凡十二:修身、读经、中国文字、外国语、历史、地理、算学、博物、物理及化学、法制及理财、图画、体操。”

学生除严、王两馆学生外,第一次经考试又录取新生,全校共学生73名,分为三班,并附设高级师范班,招师范生陶孟和、时子周等6名。10月l7日正式开学。张伯苓任监督(校长)。私立中学堂不仅是天津最早的私立中学,还是直隶(河北省)最早的私立中学。光绪三十年(1904年)末,根据严修从保定来信意见改名为“私立敬业中学堂”;同时师范班增入4名。同年5月,袁世凯令各学堂名称要表明性质,挨次排列,故又改称“天津私立第一中学堂”,或称“直隶天津府天津县私立第一中学堂”。该校在王益孙的鼎力支持下,严修、张伯苓坚定地实施着自己的新式教育理念,严修也常常因为遇到王益孙这样的知己而感慨不已。

暑假后,私立第一中学堂学生增至90名,另有预备班学生20余名。建校之初,张伯苓从日本购回多种理化仪器,让学生亲手实验,美国哈佛大学校长伊利奥博士参观该校后,深为赞许。中国近代新式教育起步维艰,严修、张伯苓与王益孙首创私立中学堂可谓典型。其全部校舍只是严修偏宅的两个中国式小院,坐落在一条深深胡同里的校门,里面有座低矮的影壁,一块长方形的校名木牌就挂在其上。入门北房二间不及l8平米,作为甲班教室。东屋一小间为会计室,一小间为更房,中间略大者为教员预备室,兼代办理各种文件、接待客人,“同人等朝夕聚此,往往膝相触,而肩相摩,甚矣其隘也。”张伯苓的办公室也不宽敞,只有西屋半间,刚刚容下两个人。靠东的小院北房三间为丙班教室,南房二间后来作为师范班教室。学校没有礼堂就一小天井为之,上面搭盖起来,当时称作“罩棚”,可容七八十人,两边陈列有仪器标本。平时罩棚是乙班教室或合班上课,有时张伯苓也在这个罩棚里召集全体学生训话。学生体育活动的场地与严氏女学共用,有个小门相通。严氏女学的女生用场地时,就把小门关上。那时男女有别,还不能在一起上课。

学校里没有宿舍。几位住家离学校僻远的学生借住在严宅一间有土炕的小屋。不住校的学生或步行或坐洋车来校。学校的那口云盘形铁钟一响,就开始上课了。学生的年龄很不整齐。有的读过四书五经,有的刚从新式小学堂毕业。学校开设的修身、读经、中国文字、历史、地理、博物、物理等科用中文书籍教授,外国语、算学、代数、几何、化学等科用英文书籍教授。

起初学校只有监督、正教员领薪,其余均为义务,还有的自备膳费前来帮助张伯苓。有的年龄较大学生一面上课,一面义务襄办学校印刷等事。吴芝洲为英文、数学正教员。国文正教员俞挹辰兼监学,魏云庄兼文案。华午晴庶务兼会计。张伯苓既是校长,又是教员。每个教员、职员几乎都要兼做一些事务性工作,而且除校长、正教员有薪水外,很多都是义务性的,就连王益孙之弟王春江虽是富贵之身,也常到学堂帮助工作。有时张伯苓为了觅请一位教师常常费尽心思。后来请的一位英文教员,是位曾在山西传教的美国人。英语无疑是合格的,无奈不会教课,总是拿着读《圣经》的腔调让学生读课文,一直读到下课。为了解决师资问题,张伯苓想了很多办法。一是请日本人佐野、松长等教体操、图画,另请美国人格林太太教唱歌,这些教师多是兼课性质的。二是请留日回国的速成师范生任教。当时正处赴日留学的高潮,天津有不少青年负笈日本入速成师范学习。1904年,张伯苓在日本时,与不少速成师范生有过交往。速成师范多则学一年,少则六个月为期,学的知识程度参差不齐。有位在日本“速成”了六个月的师范生来校教数学,水平很差,学生们叫他“吃饭生”,没办法,张伯苓只得亲自对他辅导。头天跟着张伯苓学了,转天就上课教学生,现趸现卖。三是中学堂附设高级师范班,学生有陶孟和、孟琴襄、时子周等人,以其中程度较高的兼任一些中学课程。1906年高级师范班经二年学习期满毕业。其中4人由学校资送日本留学,4人留校任教。学校教师达到10人。他们是张伯苓、俞明谦、吴梦兰、魏金题、时子周、严智惺、周金声、张万青、高兴昌和美籍教员伊柏林。

私立中学堂在严修、王益孙支持下,在张伯苓艰辛努力下,终于走上正规发展的道路,而且越办越好。当时学部对该校的《调查意见》称:“查此堂创立已有三年,理化器械设备尚完全,学生成绩颇佳,英文程度尤优,教科用西文教授者,皆能直接听受,监督、教员均极热心,日求进步,用费亦甚节省。”

张伯苓不仅以新文化、新思想开拓学生的知识视野,而且引导学生打破“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书” 的传统观念,关心时事和国家的安危。1905年,全国爆发抵制美货运动。张伯苓集合师生宣讲美国残害华工的罪行。 6月10 日,他与官立中学监督胡家祺在天津《大公报》发表《敬告天津学界同志诸君书》,呼吁学界行动起来,投身抵制美货的爱国运动。16日,私立中学堂又与官立中学堂在《大公报》上联合刊登《小启》,宣称“以不购美货为最妙策”。同时,广大学生发起学界集会,并走上街头,发表演说,深入商家店铺开展宣传活动。

私立中学堂经过几年苦心经营,声誉日隆。教学成绩比当时的天津府官立中学堂、基督教青年会办的普通中学堂、英国教会办的新学书院、长芦盐运使办的长芦官立中学堂以及北洋客籍学堂都好,到私立中学堂就学或要求就学的学生日益增多。狭小的严宅偏院已经不能适应发展的需要。新的发展蓝图已在张伯苓的胸中酝酿着。张伯苓说:“由严馆(光绪二十四年)而中学(光绪三十年),为期较短,发展亦少,是为南开之胚胎时期。”

1906年,私立中学堂得到一次发展机遇,天津郑炳勋代表其家族捐助学校南开水闸旁15亩空地。严修、张伯苓、王益孙等人一致同意在这里迁建新校址。但这块捐地恰在大广公司界内。该公司为德国人汉纳根在天津开设的地皮公司。汉纳根(1855—1925)是个德国退役军人,曾任清军教官兼李鸿章的副官,又是天津海关税务司德璀琳的女婿。张伯苓得到这块地后,立即派人整理碾轧,作了学生操场。汉纳根闻讯后,出面阻挠。张伯苓亲自出面与之交涉,最后答应调换给电车公司附近12亩土地起建学校,当时这里俗称“南开洼”。张伯苓从1906年夏就开始筹划工作,严修为筹募经费四处奔波,王益孙更是鼎力相助,出银一万两,在他的带动下,天津盐商纷纷慷慨解囊。通过天津各界的共同努力,学校共筹得经费两万六余两白银。8月下旬挖掘地基,起建校舍,不到半年时间建成东楼、北楼两座教学楼及平房若干间。1907年4月,袁世凯来校参观,对办学颇赞许,捐助学校建筑费银五千两,修建慰亭礼堂一座。9月22日学校召开新校舍落成暨学校成立三周年纪念会。天津社会名流前来祝贺。校名改称“南开中学堂”。张伯苓特意请来他在水师学堂读书时的英国教习麦来斯。麦氏看到自己的学生主持的教育事业欣欣向荣、口碑载道,高兴地在演说中以老驴自比,以小驴喻张:“小驴已力能任重致远,而老驴则不堪任事矣。” 此时,严修与王益孙看着崭新的校舍,相视而笑,而严修心中对王益孙的感激更是溢于言表。

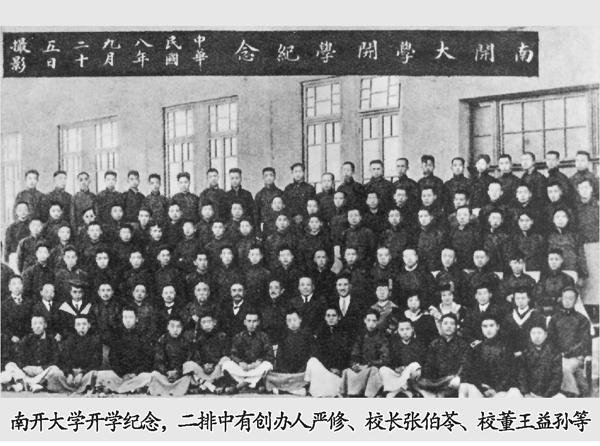

1918年底严修、张伯苓着手筹办南开大学,1919年5月,成立南开大学筹备课,由张彭春任主任。6月,各项筹备工作全面展开。王益孙又捐助银十万两。9月5日、6日,举行新生入学考试。9月25日,举行开学典礼。10月17日,南开大学正式成立(10月17日为南开大学校庆日),张伯苓任校长。大学分文、理、商三科,学制4年,有教职工18人,首届新生96人,周恩来、马骏、张平群、李宝森等为首届学生。

山西人王益孙与“南开”结缘,为南开大学的创建做出了重要贡献。