兰新铁路百里风区极端风况特征及形成机制

肖建华,姚正毅,屈建军,蒋富强

(1.中国科学院 寒区旱区环境与工程研究所,甘肃 兰州 730000;2.甘肃省风沙灾害防治工程技术研究中心,甘肃 兰州 730000;3.中铁西北科学研究院有限公司,甘肃 兰州 730000)

在新疆因其独特的地理环境和气候条件而形成了若干风区,如“阿拉山口风口”,“达坂城风区”,“三十里风区”,“百里风区”,“烟墩风区”等。这些风区因受西伯利亚寒流的影响,具有风力强劲、大风频繁等特点,常常会造成风灾。

百里风区是指兰新铁路正对着七角井垭口的一段区域,全长94 km。这里地势北高南低,每当有冷空气东移,天山南北气压梯度增大、冷空气堆积到一定程度后便会从垭口倾泻而出,加上地形的影响作用,使风速剧增[1-3]。新疆铁路部门2004—2009年的观测资料表明[4]:百里风区的年大风天数平均超过100 d,最大瞬时风速可达60.2 m·s-1;大风持续时间长,12级及以上大风过程的持续时间最长为40 h。

兰新铁路在百里风区的线路走向基本与风向垂直,因此运行中的列车受横风影响而被大风吹翻的危险最大[5]。此外,大风及其吹起的沙尘还对路基、桥涵等造成严重风蚀,打碎车窗玻璃、磨损车体油漆、吹走货物,甚至导致列车脱轨、颠覆等事故,严重影响兰新铁路的客货车辆及运输生产的安全,也对风区内铁路职工的人身安全造成严重威胁[6-7]。

极大风速的确定对于列车安全运行有重要意义,是设计铁路线路和附属防风设施的重要依据。据统计[8],3 s的瞬时最大风速为10 min平均风速的1.2倍以上,0.5和0.1 s的瞬时最大风速甚至可达10 min平均风速的1.5~3倍以上。因为这种高能量的瞬时风速往往会给工程设施造成很大危害,所以在铁路工程设计中,为保证安全,需要考虑极大风速。长期以来,研究人员对兰新铁路百里风区路段风况的研究主要以统计分析风况为主,而针对造成风灾的最直接风速(最大风速和极大风速)的研究甚少,另外对造成百里风区大风环境的地形研究也较少。因此,本文根据百里风区及周边5个气象站最近5年的日极大风速观测数据,开展兰新铁路百里风区路段极大风速、风向时空分布特征及规律的研究,查明形成大风的物理原因及地形的作用,进一步揭示兰新铁路百风风区路段大风的形成机理,为今后兰新铁路百里风区路段的防风工程设计提供理论支持。

1 基本资料与方法

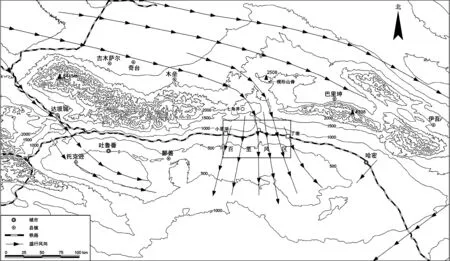

中国气象局国家气象中心气象资料室提供了位于百里风区(见图1)的十三间房气象站及其周边的奇台、吐鲁番、巴里坤和哈密气象站2005—2009年5年间逐日的平均风速、最大风速(10 min平均风速)及其风向、极大风速及其风向等数据资料。在这5个气象站中,其中的十三间房、吐鲁番和哈密3个气象站位于东天山南麓的吐鲁番—哈密盆地,奇台气象站位于天山山脉东段北麓的准噶尔盆地南缘,巴里坤气象站位于天山山脉间的巴里坤盆地。作为基准站的奇台和哈密气象站分别自1992和2001年开始记录极大风速,而作为基本站的巴里坤、吐鲁番和十三间房气象站均是从2005年开始记录极大风速的。百里风区及其周边的气象站基本情况见表1。

图1 百里风区的地理位置、地形及盛行风向

气象站位置纬度经度观测场海拔高度/m观测场性质极大风速记录起始时间奇台 44°01′89°34′7935基准站1992⁃06巴里坤 43°36′93°03′16772基本站2005⁃01吐鲁番 42°56′89°12′345基本站2005⁃01哈密 42°49′93°31′7372基准站2001⁃03十三间房43°13′91°44′7214基本站2005⁃01七角井 43°29′91°38′87321999年1月搬迁至十三间房

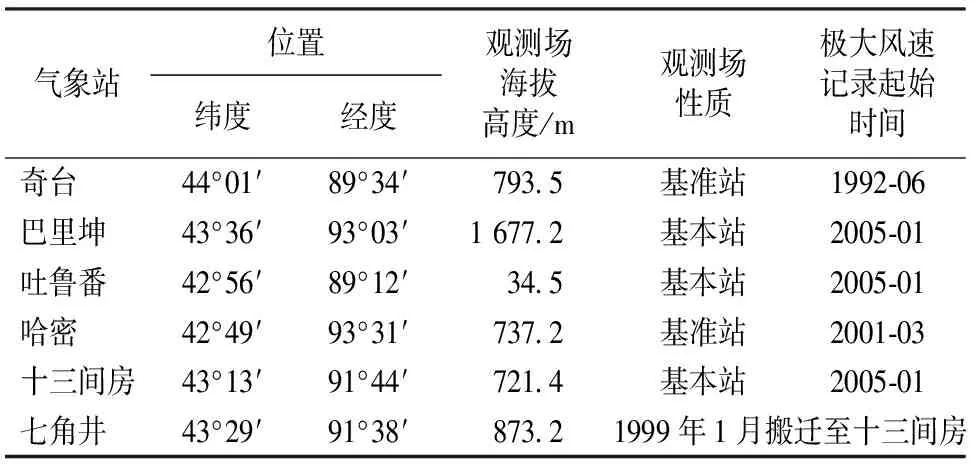

由百里风区及其周边这5个气象站测得的日极大风速v极大与日最大风速v最大之间有较好的相关性,尤其是百里风区十三间房气象站,其相关系数达到0.986 7(见表2),具有极强的相关性。因此当某日的极大风速缺测时,可以利用表2中相关方程依据该日的最大风速计算得到。

表2 日极大风速与最大风速的相关性

2 百里风区极大风的特征

2.1 极大风风速的时空分布

百里风区及其周边极大风速的空间分布比较复杂。其中,十三间房气象站测得的多年平均风速、多年平均最大风速及多年平均极大风速均居全国727个基本/基准气象站的首位,多年平均极大风速为18.7 m·s-1,50 a一遇的极大风速可达57.5 m·s-1,百年一遇的极大风速可达60.1 m·s-1 [8]。

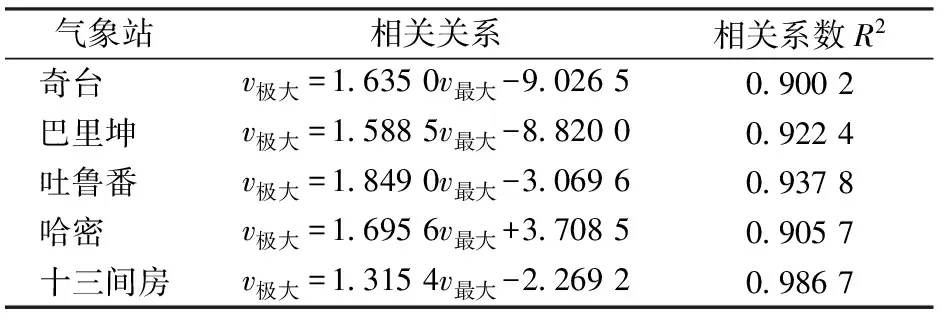

与十三间房气象站测得的风速相比,百里风区周边这4个气象站(距十三间房气象站的直线距离分别为194,112,208和149 km)测得的风速都较小。其中,奇台和巴里坤气象站因位于天山山脉东段北麓,是冷空气东移路径的经过之处,故测得的年平均极大风速相对于吐鲁番和哈密气象站较大,分别为7.2和9.1 m·s-1,这反映了冷空气入侵路径上风力的一致性;而位于天山南麓的吐鲁番和哈密,因冷空气受天山的阻挡难以入侵,故风速较低,年平均极大风速分别为5.5 和6.5 m·s-1。百里风区及其周边的极大风速分布如图2所示,可以看出,极大风速小于8.0 m·s-1的风所占比例,奇台为69.06%,巴里坤为44.69%,吐鲁番为81.60%,哈密为74.42%,而十三间房只有16.16%;极大风速小于17.2 m·s-1的风所占比例,奇台为98.96%,巴里坤为97.21%,吐鲁番为99.89%,哈密为99.78%,而十三间房只有44.63%。

图2 百里风区及其周边气象站近5年极大风速分布

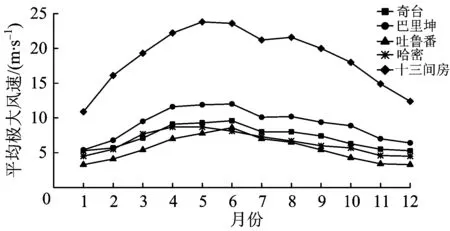

百里风区及其周边的极大风速受季节变化的影响相当明显,如图3所示。总体来看以春季(3,4,5月)和夏季(6,7,8月)的极大风速最大,秋季次之,冬季最小。1年之中,以4,5,6月份的风速最大,1,11,12月份的风速最小。

图3 百里风区及其周边气象站极大风速的季节分布

百里风区内极大风速的空间分布也具有明显的地域特征。在风害最严重地段的红层站—大步站区间(长45.1 km),多年极大风速的均值大于40 m·s-1,是风速最大的路段;红层站向东,大步站向西,风速小于40 m·s-1并且逐渐递减[4]。风害较严重的地段[9]分别为了墩站—红层站区间(长12 km)和大步站—小草湖站区间(长37.3 km)。

2.2 极大风风向的时空分布

位于天山山脉东段北麓的奇台和巴里坤因为是冷空气经过之处,主要刮西风或西北风,与冷空气的东移方向一致。在奇台气象站测到的西—西北风所占比例达42.16%,其中西风的占比为18.4%,西西北风的占比为13.14%,西北风的占比为10.62%;其他方向的风较少,主要为南东南风,占比为20.92%,且多为小于8.0 m·s-1的风(占比为20.37%)。在巴里坤,主要为西、西西南、西西北风,占比分别为18.56%,15.71%和13.47%;其他方向的风占比为52.24%,且风速多小于8.0 m·s-1(占比为34.99%)。在吐鲁番,主要为东、东东北、东南风,占比分别为15.82%,11.94%和10.84%,但这些方向风的风速几乎都小于10.8 m·s-1;其他方向的风主要为西、西西北风,占比分别为7.45%和5.20%。在哈密,主要为东北、东东北风,占比分别为13.25%和9.91%,而其中风速小于10.8 m·s-1的东北、东东北风占比分别为9.58%和8.27%,大于或等于10.8 m·s-1的东北、东东北风占比分别为3.67和1.64%;另外,西北风的占比虽然仅为7.66%,但是最大风速发生所在。百里风区内的十三间房主要为北风,其占比达63.64%,北西北风的占比为25.25%,其他方向的风合计占比仅有11.12%。

百里风区内的风向也略有差别,根据唐士晟等人的研究观测结果[4],以猛进站为界,猛进站以东的风向为北西北,猛进站以西的风向为东北东。百里风区内风蚀雅丹的沟槽或垄丘的排列走向可以很好地反映该地区的盛行风向。根据在卫星影像上测量的结果,百里风区最西段和最东段的风蚀沟槽以及垄丘的排列走向分别为东北15°和西北138°,与文献[4]一致。

3 百里风区大风形成的物理基础

3.1 强冷空气入侵形成大风

新疆的大风多为气压梯度造成。当强冷空气入侵新疆之际,国外为强冷空气控制,国内为暖空气控制,造成明显的气压差,内外气压差可以达到20 hPa以上。当冷空气前锋到达国境线时,造成阿拉山口等地出现西北大风。随着冷空气前锋东移,大风区也自西向东移动,当冷高压进入北疆,由于天山山脉的阻挡,在南北疆之间形成很强的气压差,冷空气翻越天山山脉造成南疆沿天山山脉一带产生偏北大风;当冷高压到达东疆、河西走廊一带时,会形成气压场“东高西低”的形势,冷空气“东灌”(自东向西)进入南疆形成偏东大风。

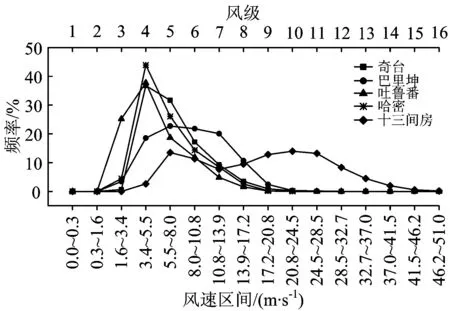

造成新疆大风天气的冷空气及地面冷高压路径如图4所示有4条[10-12]。①西方路径:冷高压首见于欧洲中部,逐渐东移,经黑海、里海和中亚地区,侵入新疆;经过该路径的比例为29%。②西北路径:冷高压出现于波罗的海附近,由西北向东南方向移动,经乌拉尔山南端折向东移,再经巴尔喀什湖北部,影响新疆;经过该路径的比例为45%。③北方路径:冷高压首见于新地岛附近,沿乌拉尔山南移,抵达乌拉尔山南端后,再折向沿50°N东移,侵入新疆;经过该路径的比例为20%。④超极地路径:冷高压首见于泰米尔半岛附近,先向西南方向移动,至乌拉尔山东南侧再折向,沿50°N东移;经过该路径的比例为6%。

图4 造成新疆大风天气的冷空气及地面冷高压路径

沿上述路径移动的寒潮高压一般都要经过乌拉尔山南端,并向巴尔喀什湖北部东移,当它们移到新疆东部或蒙古时,常常有部分冷空气从新疆东部、河西走廊一带迂回进入南疆。因此,既有部分冷空气从东部进入南疆,又有小股冷空气翻越帕米尔高原或天山山脉西段的山隘进入南疆。

由于天山山脉横跨新疆中部,因此使得冷空气前锋侵入新疆以后变形,甚至改变移动方向。对北疆来说,由于山系的平均海拔较低,同时天山山脉的走向与冷空气前锋移动方向的交角不大,因此不会使冷空气前锋造成大的变形,只是冷空气前锋的移动速度减慢,有时变成北疆沿天山一带的呈东西向准静止锋。但对南疆来说,由于天山山脉呈西高(平均海拔约4 000~5 000 m)东低(平均海拔约3 000 m左右)分布,因此弱的冷空气前锋侵入北疆以后,一般越不过天山山脉,只有当强冷空气入侵时,才有可能从天山山脉东段(指乌鲁木齐以东的天山山脉)或河西走廊一带进入南疆东部,并且冷空气前锋变成从南疆东部向西移动。因此在冬春季节里发生在百里风区的大风都是在较强的寒潮与地形相互作用下形成的。

3.2 随飑线而来的大风

飑线是带状雷暴群所构成的风向、风速突变且狭窄的强对流天气带。飑线在过境时,伴随而来的大风风向突变且风速急增,气压骤升,气温剧降,并同时伴有雷暴、强阵雨甚至冰雹等天气现象。飑线与积雨云云群相伴出现,是在气团内有深厚不稳定层、低层有丰富水汽以及有引起不稳定能量释放的触发机制等条件下产生的。因此在合适的天气形势下,百里风区在夏季的傍晚到前半夜有时会受到随飑线而来大风的袭击。

3.3 动量下传形成的大风

在新疆的夏秋季,有时在冷空气前锋到来之前,气压梯度并不大,可却出现了偏西大风,而且往往是成片出现。这种风不像冷空气前锋来到之后的大风造成气压猛升,起风时间以及停歇的时间与气温日变化有关,易在高温的午后出现,温度降低到一定程度就停歇。这种大风总是与对流层中的强西北风带相联系,主要是由于高空动量下传造成的。动量下传偏西大风主要出现在北疆北部、东部及东疆地区,特别是吐鲁番地区,风速也十分大[12]。大部分地区因为常常与冷锋过境的偏西大风混在一起而难以区分。

4 地形条件与大风的关系

地形对区域风况的影响作用十分大,Smith[13], Kalthoff[14], Jiang[15], Pattantyus[16]等人都对地形对风速的影响作用做过研究及计算机模拟。新疆的地形特点是天山山脉横亘其中部,阻挡冷空气南下侵入南疆,但当冷空气足够强时,会从一些垭口翻越天山而形成侵入南疆的大风,这些翻山大风常常会在阿克苏、托克逊以及百里风区等地出现[17-20]。

4.1 百里风区地形特点

天山山脉的东段基本呈东西走向,由博格达山(最高峰博格达峰的海拔高度为5 445 m)与巴里坤山(最高峰的海拔高度为4 338 m)组成。博格达山与巴里坤山之间为七角井垭口,其海拔高度为1 650~1 670 m左右,宽度为30 km,呈西北—东南走向。垭口东部有一西北—东南走向的楔形山脊,其海拔高度大于2000 m,最高海拔高度达2483 m。如图5所示,每当有冷空气东移时,东移的冷空气爬坡上升,从海拔高度为1 300~1 400 m的山脚开始抬升250~350 m高度后,翻越垭口,但又被楔形山脊所阻挡而由东移转折为向东南方向移动,倾泻到七角井盆地(最低海拔高度为853 m);然后冷空气从七角井盆地的南缘缺口(海拔高度为1 030~1 300 m,走向为西北350°)涌出向百里风区移动,到百里风区的十三间房车站,海拔高度降低到720 m左右。

图5百里风区盛行风地形剖面图(沿奇台—山体—七角井—百里风区轨迹)

4.2 冷空气爬坡问题

冷空气要影响到百里风区,首先必须翻越七角井垭口,然后才能顺山势下坡加速。冷空气能否翻越山脊可以由下式确定[12]。

(1)

由式(1)及针对本文问题给定的各变量取值,求得H为375 m左右。可以看出,天山北麓的冷空气很容易翻越七角井垭口(相对北麓高差250~350 m),但难以翻越楔形山脊(海拔高度大于2 000 m,相对北麓高差600~700 m);冷空气翻越七角井垭口后恰好遇见七角井盆地,于是冷空气的移动方向转向东南,而不再翻越楔形山脊。

4.3 冷空气翻山下坡问题

冷空气翻山下坡使风速迅速增大,而且坡度越大,风速也越易得到加速。冷空气下坡是一个干绝热过程。由于下沉增温所造成的运动阻力很小,随着势能向动能的转化,冷空气在下坡过程中的动能越来越大。随着冷空气运动速度的增加,空气运动的摩擦阻力也越来越大,最后当运动中冷空气位能的减少量大致等于其摩擦耗散的能量时,冷空气的运动速度便不再增加。

潘新民[19]等提出的翻山气流下坡到达山脚时的风速公式为

(2)

其中,ΔT=T2-T1

式中:Uj为翻山气流下坡到达山脚时的风速,m·s-1;Ud为翻山气流在垭口处的风速,m·s-1;ΔT为温差,℃;H1为迎风坡(上坡)山脚到垭口处的垂直高度,m;H2为背风坡(下坡)山脚到坡顶最高处的垂直高度,m;T1为迎风坡山脚处的气温,℃;T2为背风坡山脚处的气温,℃。

结合百里风区的地形特点,由式(2)所计算的结果表明,当垭口的风速相对较小时,百里风区十三间房的风速可以达到垭口当时风速的1.8~2.8倍;当垭口的风速相对较大时,百里风区十三间房的风速可以达到垭口当时风速的1.1~1.3倍。可以看出,百里风区的地形对风速的增大作用十分明显。

实际观测[21]也表明,当七角井的风速大于30 m·s-1时,在百里风区地形的作用下,百里风区内铁路附近的大风风速就会增加到46.5 m·s-1,甚至达到54 m·s-1。百里风区地形对风速的加速作用还可以从编号为53195气象站的迁址后观测数据的变化中看出。1999年编号为53195的气象站从七角井(43°29′N,91°38′E,873.2 m a.s.l.)搬迁到十三间房(43°13′N,91°44′E,721.4 m a.s.l.),搬迁的直线距离为36.5 km,海拔高度相差152 m。在1999—2009年的11年间,十三间房的年平均风速为8.50 m·s-1,而在此前1988—1998年的11年间,七角井的年平均风速为4.72 m·s-1,即十三间房的年平均风速是七角井的1.8倍,考虑到新疆普遍的平均风速显著减小的事实[22],否则百里风区实际风速增加的倍数可能更大。

5 结 论

在百里风区十三间房气象站测到的多年平均日极大风速为18.7 m·s-1,显著高于周边其他4站(5.5~9.1 m·s-1)。盛行风向为北和北西北,也显著不同于其他四站。百里风区的大风形成机制复杂,究其根本原因是局地气压梯度的增大,具体表现在 :①冷空气东移时因受天山山脉东段的阻挡而积聚,导致天山山脉东段的南北气压梯度提高;②吐鲁番—哈密盆地的地面因日照受热而使热气流上升,当与积聚在天山山脉东段的冷空气相遇后,导致吐鲁番—哈密盆地与山脉之间的气压增大;③百里风区及其周边特殊的地形加强了大风的强度。因此,百里风区大风的预报面临诸多困难。在冬春季,形成百里风区大风的动力因素主要是冷空气入侵,这时有比较一致的冷空气移动过程,大风持续时间较长;因大风而引起列车颠覆或停轮多发生在这个季节。在夏秋季,百里风区的大风多是随飑线而来或由动量下传引起的,虽然这个季节的大风风速可能超过40 m·s-1,但持续时间短,灾害威胁较小。对于百里风区一般由冷空气入侵引起的大风,可以根据冷空气的移动速度及强度提前作出预报,但在该地区夏秋季的大风多是猝发性的,很难及时作出预报,即使能作出预报,但预警时间太短。

[1]葛盛昌.新疆铁路风区大风天气列车安全运行办法研究[J].铁路运输与经济,2009,31(8):32-35.

(GE Shengchang.Research on Train Safe Operation Procedure in Gale of Wind Area in Xinjiang Railway[J]. Railway Transport and Economy,2009,31(8):32-35.in Chinese)

[2]葛盛昌,蒋富强.兰新铁路强风地区风沙成因及挡风墙防风效果分析[J].铁道工程学报,2009(5):1-4.

(GE Shengchang,JIANG Fuqiang.Analyses of the Causes for Wind Disaster in Strong Wind Area along Lanzhou-Xinjiang Railway and the Effect of Windbreak[J].Journal of Railway Engineering Society,2009(5):1-4.in Chinese)

[3]蒋富强,李荧,李凯崇,等.兰新铁路百里风区风沙流结构特性研究[J].铁道学报,2010,32(3):105-110.

(JIANG Fuqiang,LI Ying,LI Kaichong,et al.Study on Structural Characteristics of Gobi Wind Sand Flow in 100 km Wind Area along Lan-Xin Railway[J].Journal of the China Railway Society,2010,32(3):105-110.in Chinese)

[4]唐士晟,史永革,张小勇.新疆铁路百里风区大风特征统计分析[J].铁道技术监督,2011,39(1):36-40.

(TANG Shisheng,SHI Yongge,ZHANG Xiaoyong.Statistical Analysis on Characteristics of the Strong Wind along the 100 km-Long Wind Area in Xinjiang Region[J].Railway Quality Control,2011,39(1):36-40.in Chinese)

[5]董汉雄.兰新铁路百里风区挡风墙设计[J].路基工程,2009(2):95-96.

(DONG Hanxiong. Windbreak Design in 100-Kilometer Wind Area along Lan-Xin Railway[J]. Subgrade Engi-neering,2009(2):95-96.in Chinese)

[6]李凯崇,刘贺业,蒋富强,等.斜插板挡沙墙风沙防治现场试验研究[J].中国铁道科学,2013,34(2):46-51.

(LI Kaichong,LIU Heye,JIANG Fuqiang,et al.Field Test Study on the Prevention and Treatment of Wind Drift Sand by Retaining Wall with Inclined Plank[J].China Railway Science,2013,34(2):46-51.in Chinese)

[7]张军平,王引生,蒋富强,等.兰新铁路戈壁地区路基周围风沙流运动特征数值分析[J].中国铁道科学,2011,32(4):14-18.

(ZHANG Junping,WANG Yinsheng,JIANG Fuqiang,et al.Numerical Analysis on the Features of Sand Flow Movement around the Embankment of Lan-Xin Railway in Gobi Region[J].China Railway Science,2011,32(4):14-18.in Chinese)

[8]李红军,赵勇,霍文,等.新疆“百里、三十里风区”铁路沿线设计风速研究[J].干旱区地理,2011,34(6):941-948.

(LI Hongjun,ZHAO Yong,HUO Wen,et al.Design Wind Speed along Railway in Baili and Sanshili Wind Area, Xinjiang[J].Arid Land Geograpy,2011,34(6):941-948.in Chinese)

[9]李斌.兰新线风区段铁路大风气象灾害及防风措施[J].大陆桥视野,2007(6):88-89.

(LI Bin.Railway Gale Meteorological Disaster and Wind Protect Measures in Wind Area along Lan-Xin Railway[J].New Silk Road Horizon,2007(6):88-89.in Chinese)

[10]王旭,王健,马禹.新疆大风天气过程的特点[J].新疆气象,2002,25(2):4-6.

(WANG Xu,WANG Jian,MA Yu.The Characteristic of Gale Weather Process in Xinjiang[J].Xinjiang Meteorology,2002,25(2):4-6.in Chinese)

[11]王澄海,靳双龙,杨世莉.新疆“2.28”大风过程中热、动力作用的模拟分析[J].中国沙漠,2011,31(2):511-516.

(WANG Chenghai,JIN Shuanglong,YANG Shili.Simulation and Analysis of the Thermal-Dynamics Characteristics of “2.28” Severe Wind Event in Xinjiang with WRF Model[J].Journal of Desert Research,2011,31(2):511-516.in Chinese)

[12]张信宝.新疆短期天气预报指导手册[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1986.

[13]SMITH R B.On Severe Downslope Winds[J].Journal of the Atmospheric Sciences,1985,42:2597-2603.

[14]KALTHOFF N,BISCHOFF-GAUß I,FIEDLER F.Regional Effects of Large-Scale Extreme Wind Events over Orographically Structured Terrain[J].Theoretical Applied Climatology,2003,74(1):53-67.

[15]JIANG Q F,DOYLE J D,WANG S P,et al.On Boundary Layer Separation in the Lee of Mesoscale Topography[J].Journal of the Atmospheric Sciences,2007,64:401-420.

[16]PATTANTYUS A K,CHIAO S,CZYZYK S.Improving High-Resolution Model Forecasts of Downslope Winds in the Las Vegas Valley[J].Journal of Applied Meteorology and Climatology,2011,50(6):1324-1340.

[17]祝学范.大风出现的位置与地形的关系[J].新疆气象,2004,27(1):1-2,6.

(ZHU Xuefan.The Relation between the Strong Wind Place and the Geography[J].Xinjiang Meteorology,2004,27(1):1-2,6.in Chinese)

[18]张新庆,屈信军.吐鲁番一次典型翻山大风的动力机制分析[J].新疆气象,2006,29(1):21-23.

(ZHANG Xinqing,QU Xinjun.Dynamical Mechanism of a Cross Over Mountain Gale in Tulufan[J].Xinjiang Meteorology,2006,29(1):21-23.in Chinese)

[19]潘新民,祝学范,黄智强,等.新疆百里风区地形与大风的关系[J].气象,2012,28(2):234-237.

(PAN Xinmin,ZHU Xuefan,HUANG Zhiqiang,et al.The Relation between the Strong Wind Region along One Hundred Kilometer of Railway and the Topography in Xinjiang[J].Meteorology,2012,28(2):234-237.in Chinese)

[20]马玉芬,张广兴,杨莲梅.天山地形对新疆大风和降温天气作用的数值模拟研究[J].干旱区资源与环境,2012,26(5):113-118.

(MA Yufen,ZHANG Guangxing,YANG Lianmei.Numerical Simulating Research upon Tianshan’s Orographic Function on Gale and Cold Wave in Xinjiang[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2012,26(5):113-118.in Chinese)

[21]吴学坷,刘炳杰,王式功,等.新疆“百里风区”强风天气预报方法[J].兰州大学学报:自然科学,2009,45(6):62-67.

(WU Xueke,LIU Bingjie,WANG Shigong,et al.Strong Wind Forecast for the “100 km Wind Zone” in Xinjiang[J].Journal of Lanzhou University:Natural Sciences,2009,45(6):62-67.in Chinese)

[22]陈洪武,辛渝,陈鹏翔,等.新疆多风区极值风速与大风日数的变化趋势[J].气候与环境研究,2010,15(4):479-490.

(CHEN Hongwu,XIN Yu,CHEN Pengxiang,et al.Variation Tendency of the Extreme Value of Wind Speeds and Gale Frequency over the Windy Regions in Xinjiang[J].Climatic and Environmental Research,2010,15(4):479-490.in Chinese)