权力回报的义务——论收受礼金行为的性质及规制

王 烁

权力回报的义务

——论收受礼金行为的性质及规制

王烁

摘要:礼物是公权力外公民自发组织社会的工具,是社会的必然存在。礼物并非不需回报的馈赠,而是蕴含着回报的义务。接受礼物即认可了回报的义务,这是礼物交换的根本。中国的礼物交换建立在人情的基础之上,是发展和维持人情的手段。感情交往的礼尚往来是表达性礼物交换,权钱交易的受贿行为是实用性礼物交换。而收受礼金的行为则是用表达性礼物交换的形式来进行实用性礼物交换的实质的混合性礼物交换。收受礼金意味着国家工作人员接受权力回报的义务,本质为权钱交易,笔者认为应当作为犯罪处理。对其较为合适的刑法规制方式为增设收受礼金罪。

关键词:礼物交换; 反腐败; 收受礼金; 受贿; 刑法规制

由于刑法没有对收受礼金的行为进行规定,且第385条规定收受贿赂的行为需“为他人谋取利益”,使得未有具体请托事项的收受礼金行为入罪缺乏法律依据。不少学者提出增设收受礼金罪,将国家工作人员单纯收受他人财物的行为规定为犯罪,《刑法修正案(九)》亦曾拟将设立该罪。但该建议遭到不少反对,或担心这将扩大刑事处罚的范围,将礼尚往来纳入其中,有违中国人的感情观,“会扩大打击面,无法稳定公务员队伍”(刘明祥,2004:25);或担忧该罪会成为轻罚受贿罪的出口。巨大的分歧使得《刑法修正案(九)》自始至终均没有涉及该问题。礼金的刑法属性究竟为何,笔者认为应当追本溯源、转换视角,从礼物的社会属性着手。

一、 礼物:自发组织社会的工具

最早专门论述礼物的学者是著名的社会学家马塞尔·莫斯(Marcel Mauss),其对多个土著地区进行考察,于1925年发表了著名的《论礼物:古代社会中交换的形式与理由》。莫斯在文中以礼物为核心,重点介绍了“夸富宴”,勾勒出礼物交换的模式,对礼物交换进行系统的反思,展示了礼物交换在社会生活中的重要意义。

费孝通先生在《乡土中国》中将中国社会结构定义为差序格局,将中国社会定位为熟人社会,中国人的处事方式多建立在熟人思维之下。随着中国社会的发展,当年费孝通先生所定义的建立在血缘、地缘关系上的熟人在现代都市中逐步扩展到涵盖血缘、地缘、友缘、业缘(同事)、学缘(同学)等关系,熟人的内涵相应地由亲情扩展为人情,所以现代中国社会也被称之为人情社会。“中国可以说是‘人情之国’,中国社会是个到处浮泛着人情的社会,我们经常以‘人情味浓厚’为荣”(黄光国,2013:32),发展和维护这种熟人间的人情关系是中国人生活中最为重要的内容,而手段便是礼物交换。“构成熟悉性的因素有相互信任和相互负责,这两个因素通过确定对发展关系的动议的心领神会而为关系铺平道路”(杨美惠,2009:97)。陌生人之间由于欠缺这两种因素,无法进行礼物交换,无法发展人情关系。但“现代中国人际关系网中的内群体并不排斥外群体,而且是以内群体向外扩张的”(翟学伟,2013:125)。两个陌生人之间要拓展相互间的关系,可能需要通过两人均熟悉的中间人来居中介绍。

夸富宴消耗、损毁财物,“显示实力、富有和不加计较”(莫斯,2002:26),追求社会地位的提升,似乎是落后的古老社会中的野蛮习俗。中国以发展、维护人情关系为目的的礼物交换,在官方的话语中,时常被表述为“拉关系”,被视为是封建落后思想中残存下来的不正之风。礼物交换貌似是一项存在于古老社会中,与现代文明社会格格不入,甚至阻碍社会发展的落后制度。但我们似不应停留在礼物交换的表象上,对之简单地嗤之以鼻,而应去挖掘其隐藏在表象之下的更深层次的本质。

夸富宴进行物品、财富的转移,实现经济上的重新分配;夸富宴的争斗竞争导致首领及其家族社会地位的变化,可能影响到子女的婚姻,甚至影响到首领管辖区域的划定;在夸富宴上,原本互相并不认识的人却亲如兄弟,互相沟通或对立。可以看出,夸富宴起着在部落内进行再分配、区分社会地位、划分权力、促进族际交流的组织作用。而在中国的民间话语中,发展和维护人情关系的礼物交换并非如官方话语一样完全贬义,而是区分不同的人情内容,给予了不同的评价。民间话语中的礼物交换分为两种不同的情形,第一种往往发生在节日或者婚丧嫁娶等特殊时间、场合,双方交换礼物的目的在于发展和维护单纯的情感关系,不包含任何附加性条件或请求,人们对于这种礼物交换持中立或者褒扬的态度,可将其称之为“表达性礼物交换”;第二种礼物交换没有特定时间、场合的要求,礼物的赠送并非单纯情感传达的表现,而是蕴含着送礼者的条件或请求,往往涉及收礼者的权力,人们对此持贬低的态度,可称之为“实用性礼物交换”。表达性礼物交换增进亲友之间的情感,这种情感意味着亲友之间的责任、义务、伦理等内容,亲友通过情感组织在一起,并以情感中的责任、义务、伦理作为在亲友间为人处事的依据。而实用性礼物交换游离于亲友正常情感之外,包含着对他人手中权力的条件和请求。权力是对社会进行组织的重要工具,是进行分配的重要手段,但由于资源的有限性,权力的分配难以满足每个公民的需求,实用性礼物交换便是对这种正式组织社会、合法分配方式的非正式对抗,以实现再分配来满足个人通过正常分配所无法满足的需求。“在第一种交往中,参与者把交往本身看作是目的,而第二种交往则被参与者看成是为实现某些进一步目的的手段”(布劳,2012:81)。官方之所以对礼物交换多持否定态度,就因为其对礼物的认识过多地集中在礼物的实用性上,而忽视了礼物的表达性。但不论是表达性还是实用性礼物交换,都是自发产生的组织社会的方式。

“在共同规范或共同目标或角色期望在他们之间尚未具体化之前,进入交换关系所获得的利益为社会互动提供了诱因,并且交换过程也就成为了调节社会互动的机制,因此也成了促进社会关系网络和社会结构雏形发展的机制”(布劳,2012:157)。礼物交换并非是落后社会的残余,而是在正式组织社会的公权力外,社会自发组织的一种特殊形式,它不可避免、必然存在。尤其在不同文化的交往中,“彼此间的文化愈陌生,礼物的重要性就愈大,因为他们难以运用口头语言,手势又无法传达其意图”(李伯森,2014:5)。

二、 礼物:适当回报的义务

作为赠送给他人的物品,在通常的认识中,礼物只包含赠送的意思,是一个单向性的词汇,赠礼是不求回报的自愿行为。但是莫斯的研究却阐释了礼物的本质:礼物是要求回报的,而且这种回报必须适当。“除去单纯毁坏财物的情况以外,回报的义务是夸富宴的根本”(莫斯,2002:74)。礼物要求回报,而且要求有尊严地回报,所以礼物所要求的回报还必须是适当的,不适当的回礼仍然逃脱不了报复或惩罚。夸富宴中,“如果不做回报,或者没有毁坏相等价值的东西,那将会丢一辈子的‘脸’”(莫斯,2002:74),为了压倒对方,夸富宴的回报通常都是高息的。而在中国,礼物交换也在现实生活中实践着这种适当回报的义务要求。

(一) 符合礼的回报

“‘报’的规范是一种普遍存在于人类社会中的规范,也是任何文化的基本道德律”(黄光国,2006:12)。虽然中国一直以礼仪之邦自居,亦有俗话“施人慎勿念”,但是中国的礼物同样并非无偿赠予,也包含着回报的义务,收礼者在收受他人礼物时便承担了回礼的义务,这种义务不仅没有违反中国的传统道德观念,反而是“礼”的要求,即“受施慎勿忘”。

“礼物”一词由“礼”和“物”两字构成,字面上理解,礼物指的是符合礼的物品。物品如何才符合礼的要求,才能称之为礼物?《礼记·曲礼》中有云:“礼尚往来,来而不往,非礼也,往而不来,亦非礼也。人有礼则安,无礼则危”。这句话告诉我们,对于他人的善意举动,应当做出友好的反应,只接受他人的善意举动而不予以回应,不符合礼的要求,只向他人进行善意的举动而他人不予以回应,也不符合礼的要求,礼要求必须做到有来有往,人遵循礼仪则安稳有序,不遵循礼仪则混乱危殆。所以物品必须有来有往才能称之为礼物,不能只赠予而没有回报,赠礼时便对回礼有所期望;也不能只收受而不回报,接受礼物即意味着接受了回报的义务。

“礼作为行为规范在中国社会是泛化的”(翟学伟,2013:129),已经渗透进中国人的日常生活当中,也是中国人发展、维护人情关系的标准和要求。虽然大多数礼物交换时不会明确提出要求回报,但是回报的义务却在礼物交换中成为一种被内化了的为人处世的要求。赠送礼物意味着赠礼方向对方发出发展人情关系的请求,接受礼物则意味着接受他人发展人情关系的请求,并认同、接受回报的义务,标志着双方关系交往的开始。收礼者向赠礼者进行回礼,从收礼者变为赠礼者,之前的赠礼者则成为收礼者,同时承担回报的义务。双方的人情关系在这有来有往的不断赠礼、回礼的礼物交换过程中逐步深化。赠礼者渴望与对方发展人情关系,心中对对方接受礼物并回礼充满了期待。如果对方拒绝接受礼物,意味着其拒绝发展人情关系的请求,拒绝回报的义务,后继礼物交换便无法开始。

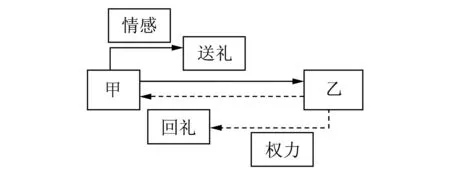

虽然表达性礼物交换和实用性礼物交换中,礼物在性质上有较大差异,前者是单纯情感的寄托,后者是蕴含着请求、条件的载体,但二者都是礼物,都包含着回报的义务,只是由于礼物的性质差异,导致回报的内容也存在着区别。在表达性礼物交换中,礼物是单纯的情感寄托,赠礼者进行礼物交换的目的仅在于促进双方的情感,则收礼者的回报义务只表现为情感的回复,回礼的物品也仅是蕴含情感的物品(如图1所示)。实用性礼物交换中,赠礼寄托着赠礼者的请求、条件,目的在于利用对方的权力,则收礼者回礼的物品为自己手中的权力,回报的义务表现为权力的回复(如图2所示),且“交往双方并不预期他们将来会进行任何情感性的交易”(黄光国、胡光缙,2010:15-16)。表达性礼物交换中,礼物的价值能够反映出双方情感的发展程度,礼物分量越重,反映出送礼者与对方情感关系越紧密。而在实用性的礼物交换中,礼物的价值所反映的是对于权力回复程度的期待,礼物分量越重,反映出送礼者希望获得更大的权力回复,“请托的事件愈重大,送的礼也必须愈贵重”(黄光国,2013:43)。

图1 表达性礼物交换 图2 实用性礼物交换

(二) 中国礼物交换的回报要求

中国人熟悉的成语“投桃报李”源自于《诗经·大雅·抑》中“投之以桃,报之以李”,比喻友好往来或互相赠送东西,是礼尚往来的表现。桃、李的价值大致相同,投桃报李所表现出来的是赠礼和回礼之间的等价性。那么是否意味着中国人的礼物交换中回报的标准是等价值性?除了“投桃报李”外,中国还有一个相类似的成语“投木报琼”。“投木报琼”源自《诗经·国风·卫风·木瓜》中的“投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,永以为好也!投我以木桃,报之以琼瑶。匪报也,永以为好也!投我以木李,报之以琼玖。匪报也,永以为好也!”该句意指,他人送我木瓜(桃、李),而我回报他人以美玉,不是为了答谢他人,而是珍重情义永远相好。这句话不仅说明表达性礼物交换中回礼的目的在于珍视对方礼物所表达出来的情谊,更重要的是指出回礼的礼物价值应当高于赠送的礼物。“投木报琼”更能反映中国人对回礼的要求,“投桃报李”更多地是反映礼物需有来有往。中国还有不少俗语能够印证,如“你敬我一尺,我敬你一丈”、“滴水之恩,当涌泉相报”等等。

向他人赠予礼物,赠礼者会在道德上处于一种优势地位,相应地收礼者则因为收受他人的礼物,处于一种劣势地位,背上所谓的“人情债”。要偿还这份“人情债”,回赠相等价值的礼物即可实现。但是价值相等的回报意味着算账、清算。而在中国人的人情交往中,“‘算账’‘清算’等于绝交之谓,因为如果互相不欠人情,也就无需往来了”(费孝通,2011:76)。赠礼者和回礼者互不相欠“人情债”,双方便没有进一步发展关系的可能性了。为了不仅偿还赠礼者的“人情债”,同时还让自己处于一种道德优势地位,让赠礼者背负“人情债”,回礼者会回复价值更高的礼物。原先的赠礼者则在接受该礼物后,从“人情债”的“债主”成为背负者,成为下一次礼物交换中的回礼者,回赠价值更高的礼物。如此才能够形成来往不断的礼物交换,双方的关系亦在此过程中不断地升级。

实践中,在社会地位存在差距的交往双方中,通常都是社会地位低的人向社会地位高的人进行赠礼。这是因为个体的社会地位与道德地位之间会产生相互作用,社会优势地位将会抵消道德劣势地位,社会劣势地位将会抵消道德优势地位。所以,为了让对方背负“人情债”,赠送礼物的价值还需考虑双方社会地位的高低关系。对方的社会地位越高,赠礼者越需表现得慷慨大方,使自己处于更高的道德优势地位,以此来消解对方的社会优势地位。“通过从道德上降低对方这样一种策略运作,赠予者能够象征性地颠倒大范围的等级,这是一个有物质后果的颠倒”(杨美惠,2009:170)。

除了回报礼物的价值上有要求外,在回报的时间上,中国的礼物交换并不倾向于立即回礼,而是希望经过一定时间的间隔。尽管背负“人情债”会使收礼者在道德上处于劣势,但本质上看,人情关系的长期持续发展要求“人情债”的延期偿还。人情关系的培养需要“人情债”的持续,“人情债”的持续可使赠礼者有充分的时间提出要求,敢于背负对方的“人情债”则能够反映出收礼者对双方人情关系稳定和持久程度的信任。“延长回报时间,强调的是个人关系的坚强和持久,而不是通过这种关系所交换的物品或惠利”(杨美惠,2009:123)。而立即的回礼将使双方之间的礼物交换更像是一种当场完成的交易或买卖,双方的关系在这个短暂完成的礼物交换中没有充分的时间培养、酝酿,不愿意背负对方的“人情债”所体现出来的对双方人情关系的不信任,让双方人情关系丧失了发展的空间。

三、 收受礼金行为的性质

(一) 赠礼:表里不一的礼金

学者们对于收受礼金行为入刑的种种担忧,实质上是对其入罪范围模糊性的担忧,既不能让中国传统的礼尚往来不当入罪,又不能让应作为受贿罪处罚的行为不当出罪。而之所以会出现该问题,与因礼金的性质不明所导致的模糊性直接相关。

结合前述对表达性礼物交换和实用性礼物交换运作方式的分析,我们可以看出,担忧中国传统的礼尚往来不当入罪,是不希望将表达性礼物交换纳入刑法的规制范围内,不希望刑法过度地侵入公民的社会生活,干涉公民之间的情感交流,“如果我们所称的法律是指独立于亲属和友情的人际纽带的权威强制实施的规则的总体,这样一种制度就无法与他们的社会组织相容了”(马林诺夫斯基,2007:5)。礼物交换作为社会自发组织的形式,有其存在的必然性,国家工作人员在日常生活中完全杜绝礼物交换是不现实的。而担忧收受礼金罪成为受贿罪轻罚的出口,则是希望对实用性礼物交换进行有效惩处,严厉打击权钱交易的行为。表达性礼物交换与实用性礼物交换在赠礼时间、双方前期关系等方面存在着较大的区别,如果能够清晰划分二者的界限,则上述担忧毫无必要。但正是实践中表达性礼物交换与实用性礼物交换的混同,的确使得上述担忧成为了无法回避的现实问题。

虽然实用性礼物交换同样建立在人情之上,但这种包含了利益诉求的人情使得权钱交易的实用性礼物交换相比较于礼尚往来的表达性礼物交换,完成的方式更近似于一次普通的商品交易。这种赤裸裸的交易形式,常常被作为上层人士、权力拥有者的国家工作人员所不齿,导致纯粹的实用性礼物交换难以实现。为了让权力拥有者在心理上能够接受,进而完成这种实用性礼物交换,赠礼者为其披上了一件“情感”的外衣,让其远离赤裸裸的交易形式,看起来接近于表达性礼物交换,更像是双方一种情感上的交流。赠礼者放弃在有求于国家工作人员时才进行赠礼,而是选择长期经营的方式,在有请求之前便开始进行一系列无请求的赠礼;赠礼者的赠礼时间选择放弃了不具任何情感意义的平时,而多选择中国人习惯进行情感交往的婚丧节日等,通过这些方式,赠礼与权力的直接联系被有意地弱化、掩饰了,赠礼更容易被视为是双方之间情感的交流和培养。“礼物的实用性被人情所掩盖,又以情动人,所以它经常是施加恩惠的最有效方式”(杨美惠,2009:117)。不仅如此,通过这种方式,还能够有意识地延长收礼者的回礼时间,创造建立长期人情关系的机会,增加收礼者回礼的可能性与丰厚度。如此,作为赠礼的礼金具备了形式上是蕴含情感的表达性礼物,而实质上是针对权力的实用性礼物的混合性。

(二) 回礼:角色冲突的回礼者

不同的礼物交换中礼物的属性不同,针对的赠礼对象不同,赠礼者日后成为回礼者时,回礼的内容并不相同,作为回礼者的身份角色也将有所不同。表达性礼物交换中的回礼是一种情感的回报,回礼的礼物是情感的寄托;实用性礼物交换中的回礼是一种权力的回报,回礼的礼物是权力的实现。而混合了表达性礼物的形式和实用性礼物的实质的礼金,使得其赠礼对象的身份角色也发生了混同,相应地回礼者在回礼时也将发生角色的混淆,产生角色冲突。

每个人在社会生活中都会在不同的环境中扮演不同的社会角色。社会角色是“与人们的某种社会地位、身份相一致的一整套权利、义务的规范与行为模式,它是人们对具有特定身份的人的行为期望,它构成社会群体或组织的基础”(郑杭生,2009:118)。人们必须在不同的场合中扮演与之相对应的正确角色,否则会破坏人们正常的生活秩序,影响人际交往。这种应然角色与实然角色之间的错位,导致与之对应的应然的与实然的权利义务规范、行为模式之间发生冲突,即是社会学中所指的角色冲突。

表达性礼物交换中,赠礼者与回礼者一般为较为熟悉的亲友关系,交往双方之间是情感的交流,在回礼时,回礼者的社会角色表现为亲友;在实用性礼物交换中,赠礼者与回礼者的关系则一般较为陌生,交往双方之间是利益的来往,在回礼时,回礼者的社会角色为利益诉求对象的权力所有者。而礼金性质的混合性,使得收受礼金行为中赠礼者与回礼者之间的熟悉程度,高于实用性礼物交换中双方之间的关系,但低于表达性礼物交换中双方之间的关系,“交往双方彼此认识而且有一定程度的情感关系,但其情感关系又不像主要的社会团体那样,深厚到可以随意表现出真诚的行为”(黄光国、胡先缙,2010:11)。回礼者看似是为了进行情感交流而以亲友角色回礼,但实质上却是以权力所有者的角色利用自己手中的权力通过回礼进行利益来往。作为权力所有者的国家工作人员,本应按照权力所赋予的责任和所要求的规范行事,但同时亲友关系的存在,导致“人情交换……突破工作角色的规范,使之难以按照角色本身的分工和责任行事”(翟学伟,2011:331)。

(三) 收受数额较大的财物是混合性礼物交换的收受礼金行为

图3 混合性礼物交换

收受礼金行为中性质混淆的赠礼、角色冲突的回礼,模糊了表达性礼物交换和实用性礼物交换之间的界限,其并非单纯的表达性礼物交换,亦并非单纯的实用性礼物交换,而是一种以形式上的表达性礼物交换掩饰实质上的实用性礼物交换的混合性礼物交换(如图3所示)。

不可否认,在亲友间进行表达性礼物交换的过程中,也可能会出现国家工作人员利用职务便利为他人谋取利益的情况。但这种“为他人谋取利益”与表达性礼物交换中的礼物并没有直接的关联,与之直接关联的是亲友间的情感。虽然这种情感的发展和维持与双方之间的礼物交换相关,但在表达性礼物交换中,可能出现的国家工作人员对权力的滥用与礼物交换之间的关联是无意识的,而在混合性礼物交换中,实用性礼物交换的本质决定了国家工作人员对权力的滥用与礼物交换之间的关联是有意识的。决定这种意识是否存在,区分表达性礼物交换和混合性礼物交换的关键即在于礼物的价值。

首先,在这两种礼物交换中,赠礼者和回礼者之间存在社会地位的差别。表达性礼物交换中,双方是平等的或仅有家族辈分上的高低的亲友关系,社会地位差距不明显;而混合性礼物交换中,由于一方具有权力,导致双方具有较明显的社会地位的高低区别。如前文所述,赠送礼物的价值必须考虑双方社会地位间的差距,所以为了以道德优势消除社会地位上的差距,后者处于社会劣势地位的赠礼者需要更慷慨大方,其所赠送礼物的价值必须要高于前者中处于社会平等地位的赠礼者所赠送礼物的价值。

其次,表达性礼物交换中,作为亲友关系的赠礼者与回礼者之间注重的是情感的沟通交流,这种沟通交流并不重视双方交换礼物的实际价值,是谓“千里送鹅毛,礼轻情意重”,礼物只是一种情感寄托的形式,所以双方交换的礼物通常价值都不会十分贵重。而混合性礼物交换中,赠礼者的目标在于国家工作人员的权力,希望国家工作人员在未来利用职务上的便利为自己谋取利益作为回礼的方式。国家工作人员的权力作为社会中重要的,能够带来巨大利益的,非人人享有的稀缺资源,其所代表、蕴含的价值是巨大的。赠礼者为了获得这种权力的回报,必须赠送以相匹配的高额价值的物品。

再次,礼物交换要求回礼必须适当,回礼的价值一般需要高于赠礼的价值,至少不能低于赠礼的价值。表达性礼物交换中,赠礼者通常会考虑到回礼者的回礼能力,否则便给回礼者出了一道道德难题,不接受则伤害了双方之间的情感,接受却难以适当回礼。而在混合性礼物交换中,赠礼者希望国家工作人员利用手中的权力进行回礼,所以往往会赠以超出其正常经济水平的礼物,使其在回礼时难以通过自身能力进行回礼,而必须诉诸于手中的权力。

所以,国家工作人员收受他人数额较大的财物,应属混合性礼物交换的收受礼金行为。国家工作人员收受礼金意味着其接受了权力回报的义务,决定了“国家工作人员收受的财物与其职务之间具有对价关系”(张明楷,2004:144-156),是一种权钱交易的贿赂行为,应当作为犯罪处理。

四、 收受礼金行为的刑法规制

(一) 收受礼金行为入罪的合理性

1.符合犯罪本质的要求

德日刑法理论通说认为犯罪的本质在于法益侵害,刑法的目的在于保护法益,作为犯罪处理的行为均必须侵害法益,“单纯违反伦理道德的行为、单纯违反纯粹的思想性目标设定的行为,都不是犯罪行为”(张明楷,2007:56)。虽然收受礼金过程中,赠礼者请托事项的提出并非在当时,而是在未来,使得收受的财物与职务之间对价关系的内容在收受礼金的当时并不具体,而是空白的,但权力回报义务的存在使得这种的对价关系却是客观存在的。好比国家工作人员向赠礼者开出一张空白“支票”,赠礼者可以在未来任何时候自由填写“支票”上的内容。“支票”的内容虽然是空白的,但“支票”是客观存在的。所以,收受礼金的行为与刑法第385条受贿罪一样,存在着实际的对价关系,均实际侵犯了以国家工作人员职务廉洁性为内容的法益,符合犯罪的本质,应当作为犯罪处理。

2.符合我国现阶段的犯罪化趋势

我国长期以来采取行政制裁与刑事制裁的二元体系,“刑事犯罪由刑法调整,而治安犯或行政犯则由治安法或行政法调整”(卢建平,2014)。在该体系下,我国刑法为犯罪设置了较高的入罪门槛。近年来我国的刑法立法呈现出明显的入罪门槛下降、犯罪圈扩大、刑法干预置前等趋势。这种犯罪化趋势是我国国家权力重新配置,刑事法治日益完善,司法权扩张的结果,是符合法治发展规律的正确趋势。

刑法第385条规定的受贿行为,收受财物和职务行为之间对价关系的内容在收受财物时便已具体;而在收受礼金行为中,这种对价关系的内容在收受时是空白的,将在未来回礼时被具体化,即收受时具有对价关系内容具体化的危险。所以,收受礼金的行为可以视为是刑法第385条规定的受贿行为的前置性行为,该行为将在未来回礼时符合刑法第385条的规定。将具有对价关系内容具体化危险的收受礼金行为作为犯罪处理,本质上是对刑法第385条具有具体内容对价关系的受贿行为合理地前置干预,降低了贿赂犯罪的入罪门槛,符合我国现阶段的犯罪化趋势。

3.符合“零容忍”的反腐败政策

“刑法应以‘零容忍’的姿态回应贿赂犯罪的挑战”(王秀梅,2009:67-70)。“破窗理论”告诉我们,当纵容轻微的违反秩序或者违法行为时,它们就会发展为更为严重的违法行为或犯罪行为,而当继续纵容犯罪行为时,犯罪行为就会蔓延。收受礼金未为他人谋取利益,属于相对轻微的受贿行为,刑法第385条要求为他人谋取利益,属于相对严重的受贿行为。如果认为收受礼金的行为“已经为社会普遍接受,就不具有实质的危害性,如果社会没有‘零容忍’思维,立法的‘零容忍’也就缺乏现实基础”(孙国祥,2014:49-52),而不将其作为犯罪进行处理,其将演变为更为严重的刑法第385条规定的受贿行为,进而导致受贿行为的蔓延,形成“破窗效应”,严重影响社会的稳定。

(二) 应当增设收受礼金罪

不少学者提出对现有受贿罪进行修改,“只需取消受贿罪中‘为他人谋取利益’要件,就能全部依法规制”(但未丽,2014:3),无须单独设置条文和罪名。诚然,不少国家的刑法中均规定有不需要“为他人谋取利益”的受贿行为。如德国刑法第331条第1款规定“公务员或从事特别公务的人员,为履行其职务行为而为自己或他人索要、让他人允诺或收受他人利益的,处3年以下自由刑或罚金”(许久生、庄敬华,2000:227);日本刑法第197条第1款规定“公务员就职务上的事项,收受或者约定贿赂的,处五年以下惩役;实施上述行为时接受请托的,处七年以下惩役”(张明楷,2006:73);英国《反贿赂法案2010》S2(3)规定受贿行为包括下述情形:(a)一个人要求、同意接受或者接受经济或者其他利益,且(b)该要求、同意或接受本身即已构成该人相关职务或活动中的不当行为。但是收受他人财物的行为必须与职务相关并没有因此而被否认。前述条文规定中均明确提及“职务”,主张删除“为他人谋取利益”的学者也都认可需保留刑法中“利用职务上的便利”要件。但是,作为混合性礼物交换的收受礼金行为,由于形式上的特殊性,该行为与国家工作人员职务之间的关联被所谓的礼俗所掩饰,而作为其本质的实用性礼物交换中所希望得到回报的请托事项又存在于未来且并不具体,导致很难通过证据证明该行为与国家工作人员职务之间存在关联。所以,仅仅是简单地删除“为他人谋取利益”的要件,并不能妥善解决并非典型实用性礼物交换的收受礼金行为入罪的问题。此外,收受他人财物并未承诺为他人谋取利益的行为,与收受他人财物承诺为他人谋取利益但未实际谋取,或者承诺并实际为他人谋取利益的行为之间,在社会危害性上存在着较大的差别。简单地将这些行为笼统地置于受贿罪中适用同一法定刑,或者将导致法定刑幅度太大,不符合罪刑法定原则中罪刑明确性的要求,或者法定刑幅度偏窄,不足以体现这些不同行为在社会危害性程度上差异,导致重罪轻罚或者轻罪重罚,不符合罪责刑相适应原则的要求,最终都将无益于受贿行为的打击和预防。

所以,刑法中应单独设立收受礼金罪,作为一种特殊形式的受贿犯罪。具体而言,罪状上可以参考我国台湾地区的《公务员廉政伦理规范》的规定,指单次或者同一年度从同一来源处收受他人财物,数额较大的行为,并通过司法解释明确该数额;法定刑设置上,收取相同数额财物的情况下,应当轻于受贿罪的法定刑;适用上,具体而言,在收受礼金罪与受贿罪的界限上,多次收受某人财物,数额较大,对方一直未提出请托事项,国家工作人员没有利用职务便利为他人谋取利益的,应当认定为收受礼金罪;最后对方提出请托事项,国家工作人员利用职务便利为他人谋取利益的,应当认定为受贿罪,由于该权力回报只是之前就已存在的对价关系内容的具体化,所以之前所收受的全部财物均应计算为受贿数额,如此收受礼金罪亦不会成为轻罚受贿罪的出口。

五、 结语

《联合国反腐败公约》要求各缔约国“采取一切可能采取的措施,动员一切力量,预防和惩治国际、国内领域的腐败犯罪”(王文华,2006:106-109),严密贿赂犯罪的刑事法网,实施“零容忍”政策。从礼物所具备的社会意义出发,区分不同性质的礼物交换形式,将收受礼金的行为以收受礼金罪定罪处罚,有效打击破坏国家工作人员职务廉洁性的行为,符合《联合国反腐败公约》的要求。同时又能够考虑到传统风俗习惯以及礼物交换存在的必然性,为国家工作人员在日常生活中以普通人身份进行正常社交往来提供了空间,使得“人情的归于人情,法纪的归于法纪”(刘效仁,2014:7),实现法律效果和社会效果的统一。

参考文献:

[1][美]彼得·M.布劳(2012).社会生活中的交换与权力.李国武译.北京:商务印书馆.

[2]但未丽(2014).增设“收受礼金罪”需三思.检察日报,2014-10-13.

[3]费孝通(2011).乡土中国、生育制度、乡土重建.北京:商务印书馆.

[4]黄光国(2006).儒家关系主义:文化反思与典范重建.北京:北京大学出版社.

[5]黄光国、胡光缙(2010).人情与面子:中国人的权力游戏.北京:中国人民大学出版社.

[6]黄光国(2013).中国人的人情关系.载文崇一、萧新煌主编.中国人:观念与行为.北京:中国人民大学出版社.

[7][美]哈里·李伯森(2014).礼物的回归:全球观念下的欧洲史.赖国栋译.北京:商务印书馆.

[8]刘明祥(2004).也谈受贿罪中的“为他人谋取利益”.华中科技大学学报(社会科学版),1.

[9]刘效仁(2014).收受礼金:人情的归人情,法纪的归法纪.检察日报,2014-11-11.

[10] 卢建平(2014).犯罪门槛下降及其对刑法体系的挑战.法学评论,6.

[11] [英]布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基(2007).原始社会的犯罪与习俗.原江译.北京:法律出版社.

[12] [法]马塞尔·莫斯(2002).论礼物:古代社会中交换的形式与理由.汲喆译.上海:上海人民出版社.

[13] 孙国祥(2014).反腐败刑事政策思考.人民检察,14.

[14] 王秀梅(2009).论贿赂犯罪的破窗理论与零容忍惩治对策.法学评论,4.

[15] 王文华(2006).严密法网、宽严相济——《联合国反腐败公约》刑事政策评价与思考.云南大学学报(法学版),6.

[16] 许久生、庄敬华(2000).德国刑法典.北京:中国法制出版社.

[17] 杨美惠(2009).礼物、关系学与国家.赵旭东、孙珉合译.江苏:江苏人民出版社.

[18] 翟学伟(2011).中国人的脸面观:形式主义的心理动因与社会表征.北京:北京大学出版社.

[19] 翟学伟(2013).人情、面子与权力的再生产.北京:北京大学出版社.

[20] 张明楷(2004).论受贿罪中的“为他人谋取利益”.政法论坛,5.

[21] 张明楷(2006).日本刑法典.北京:法律出版社.

[22] 张明楷(2007).外国刑法纲要.北京:清华大学出版社.

[23] 郑杭生(2009).社会学概论新修(精编版).北京:中国人民大学出版社.

■作者地址:王烁,北京化工大学文法学院;北京 100029。Email:wangshuo8828@163.com。

■责任编辑:李媛

◆

The Obligation of Using Power in Reciprocity——The Nature and Regulation of Accepting Monetary Gifts

WangShuo(Beijing University of Chemical Technology)

Abstract:Gift exchange which is an essential existence of the society is a spontaneous way of organizing society besides public power. Gifts are given without the expectation of payment, however, accepting a gift means to take the responsibility of reciprocity, which is the fundamental rule of gifts acceptance. Based on the social relations, the act of mutually gift exchange in China is a way to develop and to sustain social relations. The gratuitous transfer is the expressive gift exchange type, while bribery is a mode of practicable gift exchange. Monetary gift exchange is a mixed type in terms of essentially giving the practicable gifts under the cover of expressive gifts exchange mode. When government officials accept a reasonable amount of monetary gifts which entails obligations of using their power to offer reciprocal values to the giver, it should be charged as a criminal offense. It is suggested that accepting monetary gifts should be charged as a crime in the criminal regulation.

Key words:gift exchange; anti-corruption; monetary gift acceptance; bribery; criminal regulation

基金项目:■国家社会科学基金一般项目(15BFX085)

DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2016.02.016