从《风雅翼》看宋元理学“新文统”影响下的李白诗接受*

誉高槐 廖宏昌

从《风雅翼》看宋元理学“新文统”影响下的李白诗接受*

誉高槐 廖宏昌

[提 要]元末理学传人刘履所编古体诗选《风雅翼》,为理学“文”“道”一元之“新文统”孕育的诗选范本。其对李白诗作出了迥异于诗史传统的新品评:有风雅兴寄遗意,而未得“性情之正”;风格流丽、夸饰;词“密”气“促”,远“古调”而近“唐音”;因而不得为唐宋时期羽翼风雅诗道之典范。这集中反映了南宋后期至明初,在理学“新文统”影响下,作为传统诗史典范之李白诗接受命运的复杂多舛;对深入认识李白诗的经典化历程、及理学思潮影响下宋、元诗论思想的嬗变,均有重要意义。

[关键词]《风雅翼》宋元 理学“新文统” 李白诗 接受

*本文系广东省高校人文社科一般项目“李白诗歌的传播与接受研究”(项目号2012wyxm_0041)的阶段性成果。

《风雅翼》成于元至正23年(1363),为元末明初风行一时之古体诗选。全书14卷,包括《选诗补注》8卷、《选诗补遗》2卷、《选诗续编》4卷,以先秦至宋代之五言古诗及古歌谣词的选本补续《文选》。编者刘履(1317—1380)秉持家族“洛学”传统,论诗宗奉朱熹,以复古为尚,以儒家“诗教”为本。①《风雅翼》的编选目的即在于“钞经史韵语及《文选》古词,又将择夫《文选》以后诸词之近于古者以为羽翼与卫……先正教人复古之意”以“承朱子之遗意”;因此“所选专以《二南》、《雅》、《颂》为则”,须“体制古雅,意趣悠远,而所言本于性情,关于世教,足为后学准式”,②为朱熹诗论思想在元代的继承与实践。此选在元末明初影响颇巨,著名理学家戴良称“《选诗补注》视(朱熹《诗经集传》、《楚辞集注》)二书为无愧”③。明初台阁重臣杨士奇称“此选古诗,莫之能过”,而时“士大夫求之寖多”。④

《风雅翼》对李白诗(以下简称李诗)作出了严格筛选与重新定位:仅选入19首,远低于杜甫的37首、朱熹的27首;认为其虽有风雅遗意,却难以作为唐宋古诗中羽翼风雅诗道的典范。这是对晚唐以来李诗“风雅典范”地位的颠覆;是南宋中期以来朱熹所建立的符合理学文学观的新诗文统绪指导下,对传统诗歌史进行理论重构和大规模清理、整合的产物,集中体现了宋、元理学“新文统”影响下,李诗接受的新变。其对李诗之思想内涵、艺术风格、体制形式诸方面,均作出了迥异于晚唐以来诗史传统的新品评。

一、思想内涵的新品评:有风雅兴寄之意而未得“性情之正”

《风雅翼》认为李诗在思想上富于讽喻、多有寄托,体现了风雅遗意;但作者性格狂狷简傲,不符合温柔敦厚、“主文谲谏”的诗教传统,为未得“性情之正”的表现,因此不宜作为风雅诗道的典范。《风雅翼》总论李诗“言多讽刺”⑤,肯定了其在思想内容方面对风雅传统的传承;在对李白诗学观及具体诗作的阐释中也屡有体现。刘履指出李白“尝曰‘齐梁以来,艳薄斯极,沈休文又尚以声律,将复古道,非我而谁?’故所著五十九首者,特以‘古风’名题”⑥,且评其《古风·大雅久不作》“居古风之首”为“有志复古”之论⑦,认为李白之诗学观以复古为基调;在具体评点李诗时,则注重发掘其讽喻、寄托之特质:结合李白入仕前——供奉翰林时——被遣放还的人生经历,对入选的《古风》组诗加以编排,且联系诗作的具体背景,一一勾稽其中讽喻之事或感怀之意。

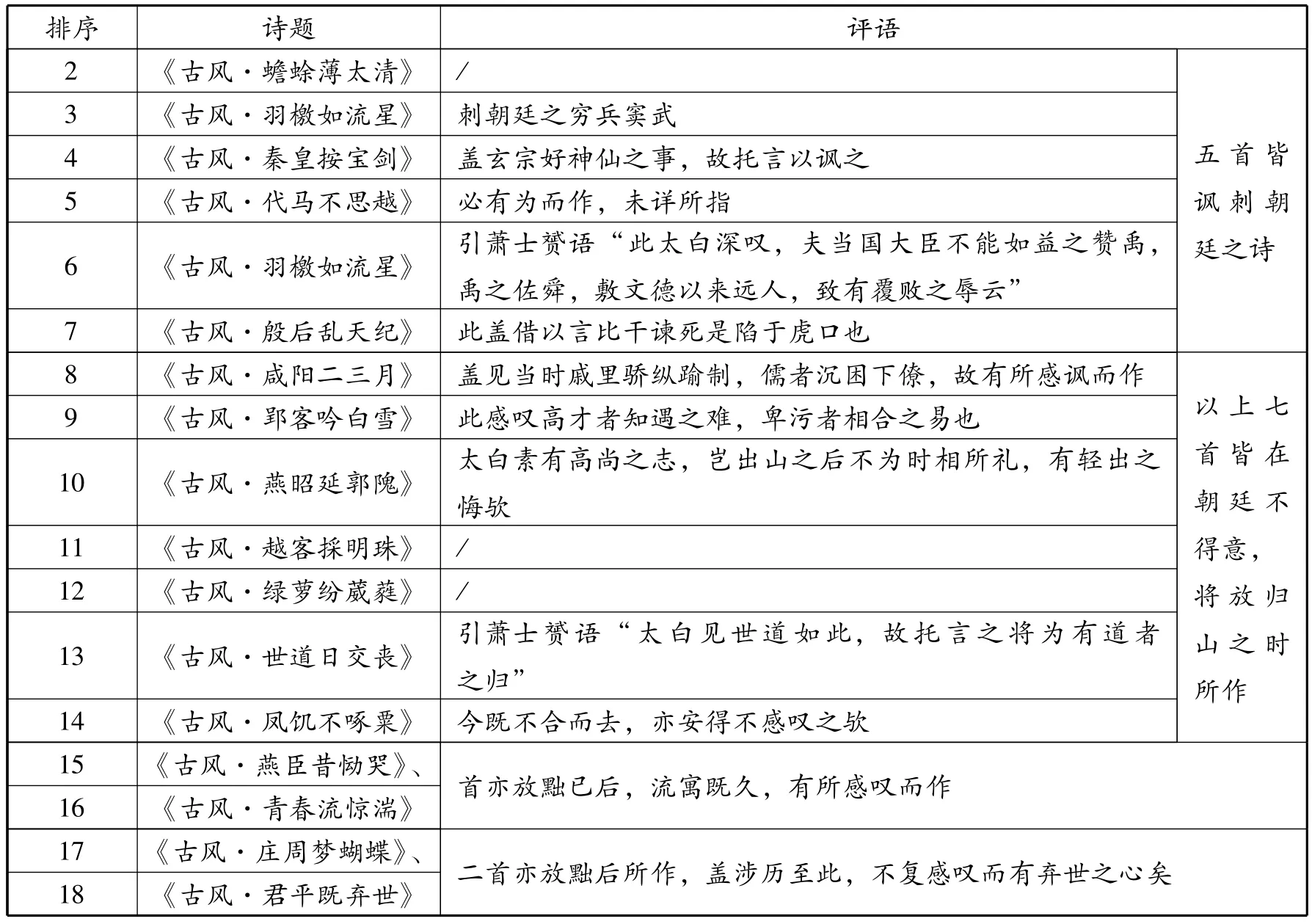

表1 《风雅翼》入选李白《古风》组诗品评分析表⑧

从表1可见,结合李白的入仕经历,逐一点明其中讽喻朝政黑暗、悲悯战乱扰民、忧叹世风沦丧、感伤报国无门的丰富内涵,为《风雅翼》对李白《古风》组诗的品评思路。而在刘履看来,讽喻、悲悯、感愤、伤怀均为“有风雅之遗意”的表现。其评杜甫《后出塞》五首时即提出:“此前后诸篇……或刺或闵,可愤可伤,殆有风雅之遗意”⑨。

然而,刘履评李白《古风》组诗时,也屡次指出其中存在“夸大”之弊,且与李白“狂简”的性格——才高志远然疏于裁制及不遇于君遂“浪迹天下”的人生经历相联系;认为其“狂简”之情、夸饰之言不合诗教温柔敦厚,主文谲谏的原则,为未得“性情之正”的表现,因而不宜作为风雅诗道的正统代表。如评李白《古风·燕臣昔恸哭》“太白之事,自与燕臣、庶女不同,援引大过,读者详之”⑩,指出李诗虽有汉魏古诗寄托深蕴之优点,惜有言过其实之弊。再如,评李白《古风·大雅久不作》“太白所论夸大,殊过其实,其亦孔子所谓狂简者欤。”孔子论“狂简”见《论语·公冶长》:“吾党之小子狂简,斐然成章,不知所以裁之。”孔安国注:“狂而无避,进取正经大道辄妄穿凿斐然以成文章,皆不知其所以辄自裁断”。朱熹《论语集注》认为:“狂简,志大而略于事也”,“斐然成章”为“言其文理成就有可观者”;此章意谓孔子“始欲成就后学以传道于来世,又不得中行之士,而思其次,以为狂士志意高远犹或可与进于道也,但恐其过中失正而或陷于异端耳,故欲归而裁之也”。可知,孔子所言“狂简”指志向高远且才华横溢、尤富文采,虽“勇于进取但疏于裁制(规范)”——这后来成为中国文化中源远流长的“疏狂”传统,在宋代尤为突出。自汉朝以来,儒家正统思想普遍认为“狂简”则不合“中道”,因而难行济世之志。朱熹对此尤多批判:“狂简者立高远之志,但过高而忽略,恐流于异端”“如此等人,虽是志意高远,然非圣人有以裁正之……便全不济事了。”《古风·大雅久不作》为李白《古风》组诗起首立论之作,以复兴风雅诗道为宗旨,在文学史上被公认为李白复古诗论的集中体现。刘履却以其为志向远大而行为粗率简单的“狂简”之言,沿袭朱熹之论、以儒家“诗教”为则,体现出理学“载道”诗论观的偏狭。刘履运用儒家“知人论世”的文论观,以李白“天宝中为翰林供奉,未几不合去,遂浪迹天下”的人生经历为性格狂狷褊急的表现。这正与儒家诗教所倡导的中正平和、温柔敦厚之性情相去甚远;“援引大过”的夸饰之言也不合诗教“主文谲谏”的原则,有悖于《风雅翼》“养之以性情之正,体之以言行之和,将见温柔敦厚之教……所谓羽翼风雅于斯世者”的选录标准,为未得“性情之正”的表现,因而不得为风雅诗道之典范。

二、艺术风格的新品评:“流丽”“夸饰”未合古调

《风雅翼》对李诗的艺术成就评价不高,认为其风格过于富赡流丽、夸饰点缀,语言亦存在浅俚鄙俗之弊,以风雅诗道衡之,“未必尽合轨辙”。刘履评李诗:“其词宏丽俊伟……才逸气迈,盖亦刘越石、鲍明远之俦欤。”以“宏丽俊伟”、“才逸气迈”为李诗的总体艺术特征,认为其诗风近于南朝诗人刘琨、鲍照,品流不高。在刘履心目中,鲍照诗可谓划定六朝诗靡丽与否的一道分水岭。如评鲍照《行乐至城东桥》:“明远之诗,词气俊伟而之浑涵,然未至流于靡丽,下此则皆靡丽矣。读者详之。”而李白的某些诗作被刘履直斥为“流丽”、堕梁陈之窠臼,虽似鲍照却居其下。如评《古风·咸阳二三月》“大概词气俊逸,真似鲍参军者。特‘宫柳黄金枝’五字流丽,又堕梁陈矣”,评《古风·大雅久不作》“‘跃鳞秋’及‘映千春’等语尚多点缀,似未得为纯全”。“点缀”为语言风格藻丽的表现,接近齐梁“靡丽”诗风。可见,在刘履看来,李诗一向备受推崇的“宏丽”“俊逸”之风格,显得过于藻密、富丽,甚至近于南朝“靡丽”诗风,实含贬意。刘履认为李诗的语言亦存在“浅俚”之敝,尤损古雅。如评李白《古风·大雅久不作》:“‘自从建安来’五字浅俚。”。刘履对诗歌语言的雅洁程度要求很高,认为“鄙俚”、浅俗的语言为“去古绝远”的表现,即使在作为风雅诗道之典范的“建安”、杜甫诗歌中,这样的纰漏仍是难以见容的。其评杜甫《垂老别》:“‘牙齿存’、‘骨髓干’两语,亦与‘眼枯’、‘见骨’同一鄙俚,借使建安乐中,容或有之,终非雅韵。”这一诗论观亦源自朱熹,其《〈选诗续编〉序》引朱熹《答巩仲至书》之言曰“使吾耳目胸次无一字世俗言语相接入,则其为诗不期于高远而自高远”。以市井口语为“世俗言语”、“鄙俚”,认为语言的古雅高洁方能表现“高远”的诗意、诗境,正体现出理学“三代圣贤文章,皆从此心写出,文便是道”、诗源于道、“诗”“道”一体的“文统”观。

李诗备受推崇的“才逸气迈”风格,在刘履看来正是不合风雅“古调”的表现。其评王维《渭水田家》:“其集中大抵造语峭厉,殊非古调……独此篇稍平淡有趣,姑录之。”评杜甫《垂老别》:“大抵此数篇用意太迫切而乏简远之度。”可见,“峭厉”的风格、“迫切”繁复的意绪在刘履看来为损害“古调”的表现。而凌厉奔放的气势、淋漓恣肆的语言、纷至沓来的意象正是构成李诗“才逸气迈”风格的重要因素。再如,评柳宗元诗“子厚之务求工致,乃不若韦(应物)之萧散自然者也”,评韩愈诗“词多奇劲雄壮而少冲淡,然不知其于古作,殆有非冲淡者可得而及也”。可见,《风雅翼》追求的诗美理想是萧散自然、冲淡简远之“古调”,盛唐诗华美、工致、奇劲、豪雄的典型风格均被视为有违风雅“古调”而被疏离、排斥。正因如此,李诗自盛唐以来备受推崇的“宏丽俊伟”、“才逸气迈”的典型风格惨遭排斥,众多相关名作均被弃选。

三、体制形式的新品评:词“密”气“促”,远“古”近“唐”

《风雅翼》秉持“体制古雅”的选录原则,对李诗中纵横恣肆、独具盛唐特色的七古,尤其乐府歌行体大加删削,以其为效汉魏古调而未纯,仅为“唐音”者;独取有风雅遗意之五古《古风》组诗18首,及近汉魏乐府之《白鸠拂舞歌》一首而已。

《古风》组诗为李白学习陈子昂《感遇》,追慕风雅诗道的集中表现。朱熹对其最为称道:“太白……《古风》两卷,多效陈子昂……其尊慕之如此。刘履深表认同:“唐初诗人承陈隋流靡之余,而伯玉独能追变正雅,作《感遇诗》三十八首,时人宗之。”而朱熹《答巩仲至书》重构诗史的理论体系,亦谓“如李之《古风》五十首……亦自有萧散之趣,未至如今日之细碎卑冗无余味也”,为李诗中唯一勉强得入风雅诗道“羽翼”之列的作品。《古风》齐言的形式、散文化的句法,与唐初律诗兴起后诗歌语言、句法、章法紧缩凝练的发展趋向——即朱熹所批评之“细碎卑冗无余味”的近世诗风,自是判然有别的。

李诗中其他体裁的作品,尤其独具盛唐特色的乐府歌行体备受贬斥,则因其效汉魏古调而体制未纯,近于“唐音”。刘履评李白《白鸠拂舞歌》曰“观太白乐府中多有古辞可爱……‘公无渡河苦渡之’一节,绝类汉魏,它篇亦或有之,往往惜其首尾不称,故不得取,今择其全篇纯洁而不失性情之正者,仅得此耳”;认为李白乐府中“绝类汉魏”且“全篇纯洁”者仅一首,余则若干断片残节而已,对乐府之“古雅”、“纯洁”持论极为严苛。

《风雅翼》通过选录、品评,建立起乐府诗史的新统绪与准则:认为唐代乐府以韩愈为最,其下则柳宗元、张籍诸人;以古、雅、“博”“约”为尚,以汉魏古乐府为准式。语辞繁密、气韵促迫、体制不纯则为“唐调”,仅居下品,甚至在弃掷之列。李白的乐府歌行体因而备受贬斥。如评韩愈《琴操》:“文公拟作十操,最为简古,此晦庵朱熹所谓博而能约者……格韵高深,观者当不以唐诸诗人概论可也。”评韩愈《青青水中蒲三章》:“气韵优游深浑,去汉魏自不相远……唐人以乐府名家者亦皆下此矣。”体制“简古”而“气韵优游”“格韵高深”“博而能约”正是近汉魏古调而高于唐人乐府的标志;而体现出唐诗特色的“唐音”则仅居下品。如评张籍《离怨》:“籍所作,词虽古淡,音调则唐而已。”而“唐音”的特征正鲜明地体现在语辞、韵律、句式等外在形式上。如评柳宗元《唐铙歌鼓吹曲》十二篇“纪高祖太宗功德之盛……皆不失为古调,但其词太严密,气亦促迫而乏优游之韵,其亦朱子所谓‘有意于求似者’”,虽承认其忠君爱国、合于儒家诗教及汉曲古调,但“词太严密,气亦促迫”,则为拟古而形似的下品。此组作品较通俗晓畅,不似汉铙歌“声辞相杂”“字多讹误”“胡汉相混”而至古奥晦涩,多一韵到底、朗朗上口,或三言贯通于一体,或杂言参差于全诗,风格高昂豪壮,一改汉铙歌之低沉哀婉,体现出唐诗奋发昂扬的典型风貌,为具有独特风格的唐代铙歌。可见,在刘履的诗学观中,用韵的繁密、语辞的工致、句式的参差,酣畅淋漓、易于成诵的声韵特点均为语言形式过于“严密”的表现,风格的昂扬高亢则为气“促迫”的表现,自为“唐音”,不似汉魏乐府之优游古雅,均在贬斥之列。以上特点却正是李白乐府歌行体的突出特征,词“严密”而气“促迫”正可移用以评之。李白的乐府歌行向以雄奇纵逸著称,其纵横恣肆的章法、参差错落的句式、奇幻瑰丽的语言、酣畅淋漓的风格、跳跃式的意象、自由奔放的精神,甚至打破了诗歌的一切固有格式,形成独具特色的李白式抒情、充分体现了盛唐诗壮大奇伟的阳刚美和蓬勃向上的时代精神,为李诗中最受称颂者。李白从盛唐时期即备受各家选本推崇的名作《蜀道难》、《将进酒》、《行路难》、《梦游天姆吟留别》、《庐山谣寄卢侍御虚舟》、《襄阳歌》等,均体现出这一特色。此类作品自然远离汉魏乐府整齐的句式、连贯的意脉、“赋”的章法、古朴的语言、优游涵韵的情调,不合“体制古雅”的选录原则,而在语言、形式、风格诸方面都体现出“唐音”的鲜明特色,因而均遭弃选。

基于以上评价,《风雅翼》最终对李诗作出了排除于唐、宋风雅诗道典范之外的定位。其《〈选诗续编〉序》总评唐宋诗史、列举羽翼风雅诗道之典范,仅得四人——唐则“杜少陵之忠义恳激,韩昌黎之格韵高严,则又出魏晋之上”、宋则王临川能“于古人之风格”“间出一二”及“吾朱子识趣高明”;文学史上声名更著的李白、“欧(阳修)、苏(轼)、黄(庭坚)、陈(与义)”则因“于古人之风格,漫不暇顾”而均在弃掷之列;去取标准则为“探万化之原,达至理之奥,足以垂世立教”。“古人之风格”的外在表征与“垂世立教”的内在要求互为表里,方为理想的风雅诗歌典范,李诗因而不与焉。这源于理学以“文”为“载道”之工具、鄙薄六经后的词章之“文”而要求另立与“圣贤”之道合一之“文统”的理论。

四、理学“新文统”的影响与李白诗接受的新变

宋代理学家否定了韩愈独立于“道统”之外、以文学辞章优劣为准则的“文统”,主张“文”“道”一元,至集大成者朱熹正式构建起符合理学文学观的新诗文统绪——以“义理”为纲,辅以“切世用”、体制“近古”的准则,对传统文学史进行了规模宏大的清理与重整,对南宋后期至明代的思想、文学界产生了深刻影响,明人亦称为“文统”,可谓之“新文统”。《风雅翼》对李诗迥异于传统诗史的品评与定位,正是在此理论背景下产生的,其编撰理念则直接导源于朱熹。

朱熹在《答巩仲至书》中,将理学的“新文统”论付诸实践,对中国诗歌史进行了高屋建瓴式的体系重构,提出:

“古今之诗,凡有三变。盖自《书》传所记,虞夏以来,下及魏、晋,自为一等;自晋、宋间颜、谢以后,下及唐初,自为一等;自沈、宋以后,定著律诗,下及今日,又为一等。然自唐初以前,其为诗者固有高下,而法犹未变,至律诗出,而后诗之与法,始皆大变,以至今日,益巧益密,而无复古人之风矣。故尝妄欲抄取经史诸书所载韵语,下及《文选》汉魏古词,以尽乎郭景纯、陶渊明之所作,自为一编,而附于《三百篇》、《楚辞》之后,以为诗之根本准则;又于其下二等之中择其近于古者,各为一编,以为之羽翼与卫。(原注:且以李、杜言之,则如李之《古风》五十首,杜之《秦蜀纪行》、《遣兴》……诸篇……亦自有萧散之趣,未至如今日之细碎卑冗无余味也。)其不合者则悉去之。”

将《诗经》、《楚辞》作为“诗之根本准则”之根本,而“自晋、宋间颜、谢以后,下及唐初”及“沈、宋以后”以迄于“今日”(南宋)之诗为二、三等,于此二等只能“择其近于古者”,其地位只能是“羽翼与卫”,形同仆役。特别“沈、宋”出、律诗兴之后,诗法大变,无复古调,“唐音”(包括盛唐诗)当在放黜之列。朱熹这一重构诗史的理论设想影响深远,其后学以此为据,孕育出《诗可言》、《文章正宗》、《诗准·诗翼》、《濂洛风雅》、《风雅翼》五部诗文选范本。

《风雅翼》最为晚出,借鉴了此前各家理学选本、并有所发展,影响最大,“前此选古诗,莫之能过也”,为宋、元理学派诗学观的集中体现。其对李诗的品评集中代表了南宋后期及元代理学派对李诗的评价。其书名及《选诗补注》、《选诗补遗》、《选诗续编》的分类直接源于朱熹“羽翼”诗道之设想及“三等”诗论。对李诗的评价亦基本沿袭朱熹之论:放黜“唐音”、于李诗独许《古风》组诗几为《答巩仲至书》原话的翻版;对李诗风格“流丽”“夸饰”、词“密”气“促”,远“古调”而仅为“唐音”的批评,亦与朱熹以初唐后诗为第三等、“益巧益密”“无复古人之风”的批评一致。但在对李诗的具体选评、定位上,则持论更为严苛:朱熹仍称许“李之《古风》五十首”“有萧散之趣”、可入风雅诗道“之羽翼”。刘履则仅选入其中18首有讽喻深意之作,其余抒写隐逸情怀、潇散淡远的作品不再被认可,且对入选之作存有“狂简”、夸大、未得“性情之正”的微词。这一变化融合了真德秀《文章正宗纲目》将抒情诗之“义理”框定为“得其性情之正”的新阐释——“于君亲臣子大义亦时有发焉”可“为性情心术之助”,实则为“萧散”设定了合乎封建礼教的严格政治标准。

《风雅翼》对李诗的品评和定位,迥异于唐、宋时期的诗坛定论,对盛唐以来的李诗接受史而言,可谓颠覆性的新变。这一变化始于北宋后期理学“文以载道”思想对文坛影响日巨的渗透,而在南宋后期理学“新文统”形成并长期对文坛保持巨大舆论压力的情况下,最终演变为对李诗风雅典范地位的否定。自从盛唐李阳冰提出李诗“言多讽兴”、在诗教传统中“风骚之后……千载独”的重要地位后,李诗作为传承风雅诗道之典范的地位在后世被广为认可。中唐孟郊、张祜均以其为“国风”“王泽”“二雅”的传承。晚唐,李诗“风雅典范”的地位正式确立,至北宋中期不曾改变:李商隐《献侍郎钜鹿公启》认为“推李杜则怨刺居多”,黄滔《答陈磻隐论诗书》谓李诗“本于国风王泽”,吴融《〈禅月集〉序》称其“气骨高举,不失颂美风刺之道”,曹松《吊李翰林》曰“国风长在见遗篇”。宋初,古文家姚铉编《唐文粹》以李诗为风雅正统,序言更以其为“六义四始,一变至道”,诗文革新先驱王禹偁《〈李太白真赞〉并序》亦称李诗“颂而讽,以救时也”。自周敦颐提出“文以载道”、“二程”继之,部分学者始从诗教“载道”角度质疑李诗:如王安石言李诗“言酒色盖什八九”、苏辙批评李诗“华而不实……不知义理”、赵次公《杜工部草堂记》曰“白之诗多在于风月草木之间,神仙虚无之说,亦何补于教化”、罗大经《鹤林玉露》谓李诗“社稷苍生,曾不系其心膂”等,反映出在理学“文统”观影响下,文坛对李诗“风雅典范”地位的一些质疑。然而在整个宋代,以李诗为继承风雅诗道典范的看法始终占诗坛主流。如黄庭坚曰“太白歌诗,度越六代,与汉、魏乐府争衡”,李石《何南仲分类杜诗叙》曰“李杜者,雅道之在”,崔敦礼《太白招魂》曰“忧时爱主,有屈原《大招》之遗风”,“涧泉先生”韩淲云“诗道古所重……寂寥建安来,尚有李杜坛”,张镃“言诗到李杜,骚雅并驱域”等。即使理学传人或非议李白人品的文人也多承认李诗为风雅诗道之传承,如“心学”奠基人陆九渊曰“李白……有志于吾道”,认为李白非“醇儒”的葛立方亦曰“李白乐府三卷,于三纲五常之道,数致意焉”,吴沆言“太白虽喜言酒色,然正处亦甚多。如《古风》之五十九首,皆《雅》也,如《蜀道难》……等,非《风》乎?如《上云乐》……等,非《颂》乎?”极力发掘作为文学典范的李诗与诗教传统相符的因素,也是“文以载道”观的另一种表现。南宋后期理学“新文统”确立后,凭借理学的“官学”地位形成强大舆论压力:“南宋中后期,形成了崇性理而抑艺文、重义理而轻辞章的正统文学思想”及“以理学为精神底蕴的文风”成为“元代代表性文风”。在以“新文统”为理论指导的诸家理学诗文选本中,李诗地位大为下降,至《风雅翼》而最终被排除于风雅诗道的典范之外。

理学兴起后,对中国思想、文学界影响深远。其“新文统”为理学派重构中国文学史的理论结晶,对南宋后期“及其后几个世纪间的文学创作和批评,以及人们特别是理学派的文学史观、文学价值观和审美观,产生了巨大而深刻的影响”。《风雅翼》对李诗颠覆诗史传统的新品评为宋、元理学派对李诗接受观之典型体现,为构筑宋、元李诗接受史的重要环节;亦突出反映了在理学深刻影响文坛的时期,以李诗为代表之传统文学典范接受命运的复杂多舛,对深入认识理学背景下晚宋至明代诗论思想的嬗变有重要意义。

①刘履之高祖刘汉弼为朱熹再传弟子,从高祖刘汉传所学亦源自建安二蔡,故刘氏一门于伊洛之学沉潜颇深。刘履名列于《上虞刘氏宗谱》卷十三《理学》门中。参见张剑:《刘履著述考》,绍兴:《绍兴文理学院学报》,2009年第5期;张剑:《上虞刘氏宗谱及其价值》,北京:《文献》,2009年第1期。

⑧表中李诗评语均见[明]刘履:《风雅翼》卷十一,《景印文渊阁四库全书》第1370册,台北:商务印书馆,1986年,第188~191页。

[责任编辑 陶 樱]

作者简介:誉高槐,岭南师范学院人文学院副教授,台湾国立中山大学中文系博士后研究人员,北京师范大学文艺学研究中心兼职研究员。广东湛江 524048;廖宏昌,台湾国立中山大学中文系教授、博士生导师。台湾高雄 804

[中图分类号]I206.2/.4

[文献标识码]A

[文章编号]1000-114X(2016)02-0159-08