理清思路 转变推动 再续改革发展新辉煌——安徽茶产业十二五回顾总结与十三五对策选择

杨 庆

(安徽省农业委员会,安徽合肥 230000)

理清思路 转变推动 再续改革发展新辉煌——安徽茶产业十二五回顾总结与十三五对策选择

杨 庆

(安徽省农业委员会,安徽合肥 230000)

摘要:针对安徽茶产业发展,一方面回顾总结十二五情况,从发展实绩、产销现状、经验教训等层面作了深入细致的剖析;另一方面提出十三五发展思路,从面临的形势与挑战、发展思路与指标、对策选择等角度进行高屋建瓴的阐释。

关键词:安徽;茶产业;十二五;十三五

2015年是中国经济发展五年规划实施承上启下之年,回顾总结发展成果经验,做出推动十三五经济持续发展的对策选择,在此就安徽茶产业发展做些简要分析。

1十二五期间的安徽茶产业发展回顾总结

1.1发展实绩

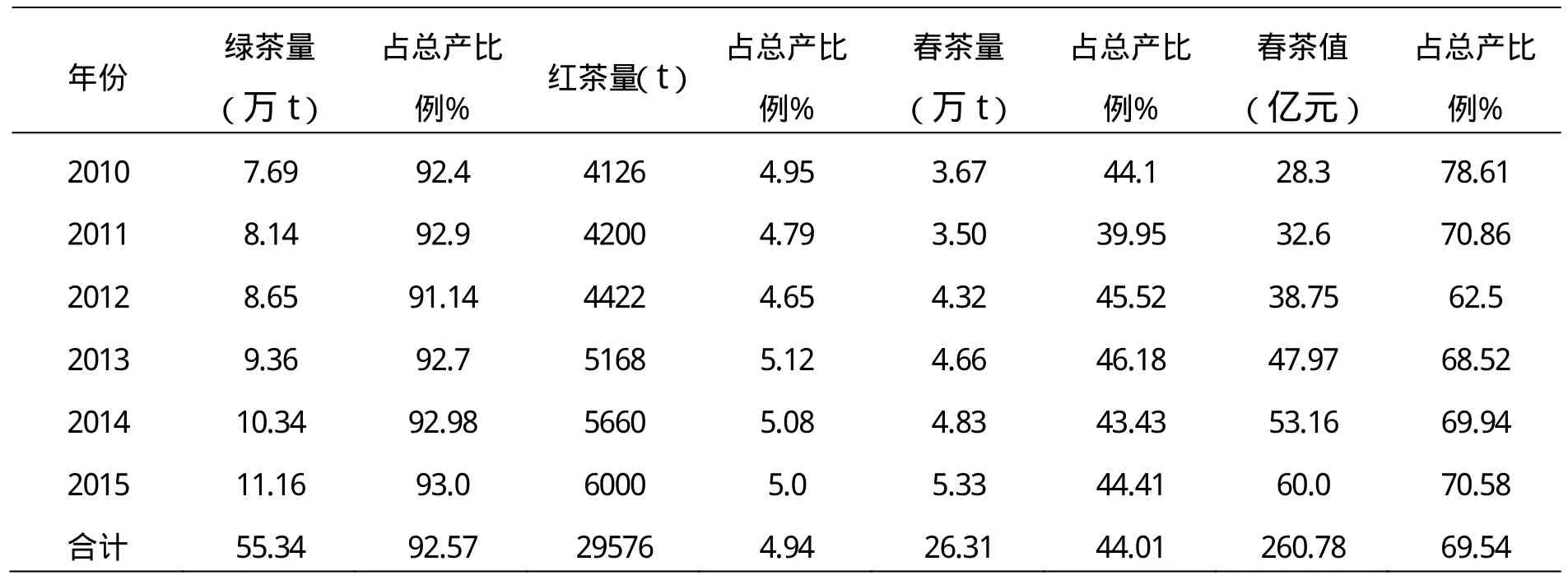

安徽茶产业十二五期间继续保持增长的势头并有很大发展。2015年预计,全省茶园面积超过166667hm2,茶叶总产量将达到12 万t,茶叶(一产)总产值85亿元。其中名优茶3.3万t,产值59.5亿元。全年本省口岸出口茶叶数量及换汇额将分别超过5万t和2亿美元。面积、产量、产值、名优茶产值和出口量、值分别较十一五末的2010年增长27.31%、44.23%、136.11%、18.92%、112.5%、124.21%、249.28%。年均增长4.94%、7.59%、18.74%、3.56%、16.27%、17.52%、28.42%。(表1)对照十二五规划的预计增长比例,除名优茶产量的增长比例未达标外,面积、产量、产值、名优茶产值和出口量、值均超过。其中出口呈现出快速增长的趋势,出口均价年均提高10%以上,成为一个新的亮点。全省无性系良种茶园发展步伐仍较慢,2015年将超70万亩,不到全省总面积的30%。全省茶园“三品”认证面积稳定保持在总面积的85%~90%区间。

表1 安徽省“十二五”茶叶发展基本情况

1.2产销现状

十二五的5年间产销基本平衡,没有出现大的生产和市场波动。从茶类结构看,虽然有多个茶类生产,但年际间各茶类产量比例基本恒定,即绿茶占近93%,红茶5%,黄茶和黑茶(安茶)等茶占2%左右。这2%中黄(大)茶占80%;从季节茶的产量来看,春茶占44%,产值占70%,夏秋茶占56%,产值占30%;从名优茶和大宗茶的比重看,名优茶大致保持30%以上的产量,70%以上的产值,大宗茶是近70%的产量,不到30%的产值。(表2)因此,从大的方面来看,绿茶、春茶、名优茶是安徽茶的产销主流,红茶、黄茶(黄大茶)和黑茶(安茶)可作为特种茶来打造,其中红茶生产规模有适度扩大的可能。夏秋茶今后发展的关键是“提质增效”,要加大适合内销的名优茶创制力度及生产规模,采取综合措施提升出口原料茶和成品茶的价值(包括茶园基础、加工设备技术的升级改造以及新产品研制等等),形成新的效益增长极。

表2 安徽省“十二五”茶类生产及季节茶生产情况

五年来虽然表面上看茶产业整体还是持续增长,内外销稳步上升,但支撑茶产业市场主体的内销市场已发生了一些明显变化。2012年底到2013年初,中央连续出台了“八项规定”和“三项禁令”,严控了公款和集团消费,茶叶消费的重点转向平民百姓,茶叶市场出现了“早茶不火,高档不俏,茶价趋民,经年销售”的新局面。2015年已普遍显现出市场不畅,企业效益下滑,整个行业迷茫的现象。茶行业已开始一轮从经营理念到产业和产品结构的大调整,原有产销方式亟待大转变。

1.3经验教训

安徽茶产业十二五期间的稳定发展,有全国大发展的外部推动因素,但更重要的是茶行业自身努力,主要经验就是大力宣传和强化四个坚信。

(1)坚信茶叶市场总体向好、整体稳定的基本判断。千方百计增强产业的发展信心,坚持“内销为主,外销为辅,名优主导”的茶产业发展基本思路,面对茶叶市场新变化,将产销工作的重点转向紧密贴近市场需求,加快各项适应市场变化的产品调整升级工作上来。而不是盲目的提所谓“转型”。

(2)坚信茶产业自我调整的能力。坚信茶产业多年依据市场变化做出的正确选择,尊重各类市场主体的产销决策,不盲目提出不切实际的口号和指标。努力排除各类“拍脑袋”类瞎指挥的干扰,保持茶产业的正常运作和持续发展。

(3)坚信依靠各类市场主体发展的决心。强调“实事求是”原则,不以规模大小论英雄,鼓励适应市场的各种类型、各种规模的产销主体依规发展,努力创造公平竞争发展的市场环境,充分发挥和依靠各类市场主体的能动性,共同推进茶产业的发展和新型茶叶市场体系建设。

(4)坚信要走安徽特色茶的发展之路。鼓励各地充分发挥自身资源优势,突出当地特色茶的发展,做大规模,做强实力,走差异化发展的路。引导各地扎实做好茶园、加工、购销渠道等基础建设工作,切实增强茶产业的市场应变能力,打造特色茶产品的核心竞争力。

在指导茶产业发展方面主要教训有两点:

(1)发展主线不明晰。政府指导思路多年局限在安徽茶叶发展只搞几个茶、靠几个企业的框子里,行政干扰很大,限制了全省茶产业整体效应的发挥,延误了加快发展的时机,造成整体发展也不快的现实状况。

(2)扶持政策不是普惠式。财政茶叶项目等专项扶持资金人为划定受益区域范围和市场主体,没有顾及茶区、茶类的实际分布和全省面上整体的发展,还造成政府行业政策不公的不利影响。

2十三五期间安徽茶产业发展的对策选择

2.1面临的形势与挑战

2014年12月中央经济工作会议正式提出了“经济发展新常态”的论述,认识、适应和引领经济发展新常态成为新时期的中心工作。我们要全面领会和认真落实中央提出的“双目标”、“双结合”、“双引擎”要求,联系茶产业实际,做好各项工作。当前经济下行压力已在茶叶市场上有所表现。十三五期间茶行业将面对发展和市场的双重压力,除了要对茶产业的发展前景保持坚定的信心以外,更重要的是要有重启市场化改革的勇气,通过大力扶持发展多种形式的茶叶适度规模经营、扶持各类市场主体建设、推动“双创”活动在茶行业中开展等措施,充分调动和激发起全行业的产销积极性,顺应全国经济和茶叶市场变化的新需求,加快产销体制转变调整的步伐,确保茶产业在十三五期间的顺利发展和预期目标的实现。

2.2发展思路与指标

(1)发展思路

以市场为导向,农民增收为目标,质量效益为核心,科技进步为依靠,充分发挥特色茶叶资源优势,紧紧抓住基础建设、产品创新、渠道构筑、品牌立市四个环节,全力打造安徽茶产业持续发展的新局面。

(2)指标确立

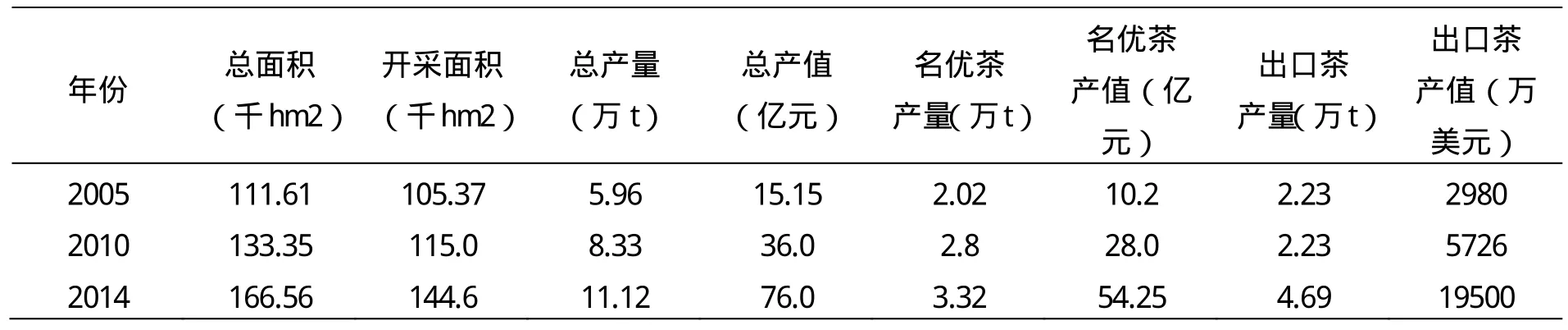

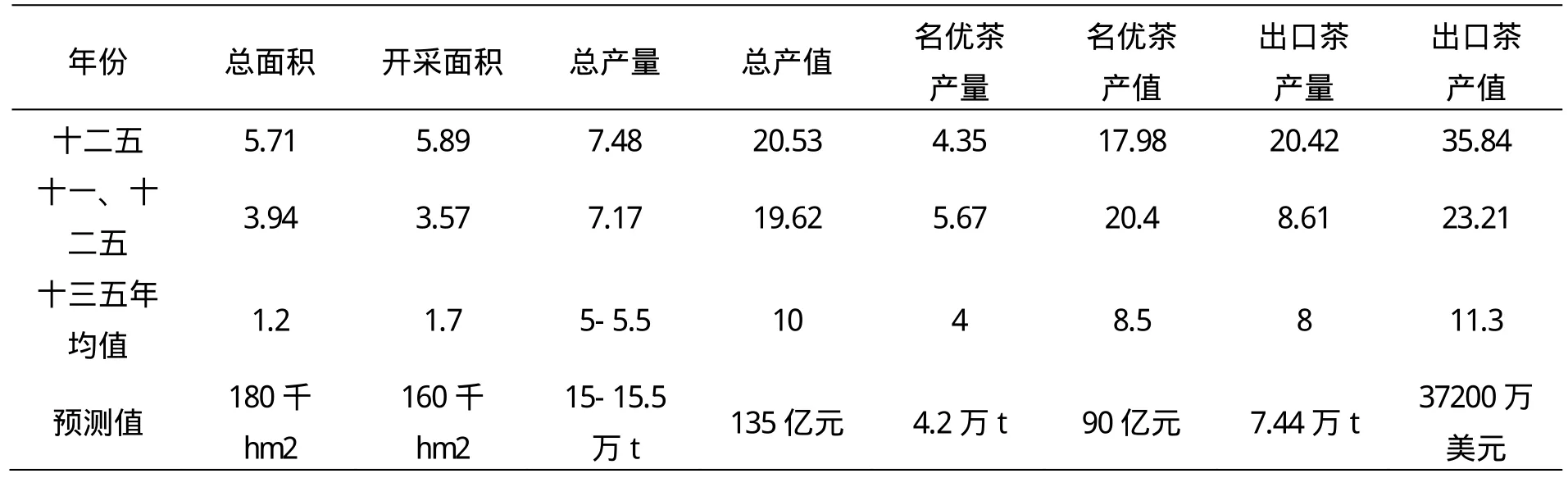

十三五发展指标确立依据了以下几个方面:一是参考前十年和前五年的发展实际;二是充分评估近几年茶叶市场新变化的影响;三是对十三五发展态势的预测。从十一五、十二五安徽茶叶10年发展的情况分析,持续发展还是主流,而且主要指标增长情况还好于当期规划预期。但十二五中期开始,在严控公款和集团消费政策的冲击下,不光高档名优茶销售受到明显制约外,也波及影响到整个茶叶销售市场。主导茶产业发展近30年的名优茶产销模式也面临了发展方式转变的现实问题。从全国看,经过10余年高速增长,中国已成为世界茶叶第一产销大国,目前国内茶园面积和产能已在高位,并且还在不断增长,延续并积累多年的产大于销问题将会超出行业自我调节的能力范围,全国茶园面积和实际产出将有可能在十三五期间出现峰值,各地茶园面积快速增长的势头也将趋缓甚至停顿。根据安徽的省情和茶区现状,考虑到上述全国茶情,十三五期间茶产业的整体发展速度将放缓,对照前10年的发展实绩,主要发展衡量指标的预测增长比例应该是有降有保。降的是面积、产量和产值,保持的是出口。十三五期间全省茶园总面积不可能延续前10年或前5年的增长比例,考虑到现代农业等项目的继续实施,全省茶园总面积还将有增长,但增幅有限,最高可达180000hm2左右(按近几年平均年新增2667~3333hm2茶园计,另外180000hm2可能就是安徽茶园面积的峰值),年均递增1.2%,5年新增13333hm2,年递增2667hm2;产量的增长仍将维持在一个较高的比例,主要是中低档内外销茶的增产,年均递增在5%~5.5%,期末总产量将达到15~15.5万t;随着高档名优茶产量的压缩,产值增长比例将下降较多,估计年递增在10%左右,期末总产值达135亿元左右(参考了目前国内产茶省同规模产量时的产值情况)。出口茶整体发展势头很好,年均增长比例可达前10年的8%(十二五期间的快速增长有些特殊原因),期末出口量将达7.44万t。按5000美元/t计,换汇3.72亿美元。(表3、表4)

表3 安徽省茶产业有关发展情况

表4安徽省茶产业十三五发展指标预测表(年增%)

2.3对策选择

(1)加快发展壮大规模打造产业新优势。

全国比较,安徽多年来发展速度滞后、规模排名靠后,已和传统产茶大省的地位严重不符。从安徽的产茶历史、资源禀赋和产品竞争力来分析,十三五期间还应坚持抓住机遇加快发展的基本方针不变。要充分利用国家及各级相关资金的投入,以优化茶园结构为目标,发展和改造同步,在提高茶园整体素质的前提下,稳步扩大生产规模,在全国保持一个适当的规模地位;同时要加快茶叶加工体系的升级改造,打造以绿色防控为中心的社会化服务体系,为后续发展构筑一个坚实的产业基础。当然,发展的快慢和数量还要取决于茶叶销售市场的开拓程度这个关键因素。

(2)围绕特色茶产销加快产品创新创制。

安徽向以产茶区地域特色明显,各类传统名特茶多而著称。要坚持“内销为主、外销为辅、名特主导”的基本市场开拓方针,充分利用好各地名特茶资源优势,制定公平政策,激发各地加强特色茶生产和开拓市场的积极性。要顺应市场新变化,加快适应内外销市场各种需求产品的创新创制。内销市场要尽快扭转过去名优高档茶主导产销的局面,加强大众产品开发,走大众、高档消费相结合的路。要更加注重科技进步,加快茶叶生产加工全程或重点环节机械化技术的应用与推广,切实做到降低成本、提高产量、保证质量、适应市场、增加效益,确保产品调整工作顺利推进,全面增强安徽茶产品的市场竞争力。

(3)依靠各类市场主体构筑产销新局面。

要正确认识和把握茶产业的特征特性,进一步解放思想,以激活市场、搞活流通、拉动生产和消费为目的,充分发挥各类市场主体在推动茶产业发展中的作用。鼓励各级政府制定公平的扶持政策,以各地特色茶开发为主体,以带动一方茶产业发展为目标,全力推进各类茶叶产销主体的健康发展。要按照一产二产连三产的思路,重新谋划产销区的购销布局和产品构成,统筹城乡市场,细化产品流向。产区政府要高度重视产地市场的建设与完善,切实增强和提升其产品集散、流通和宣传的功能;要鼓励和支持各类市场主体建好销区的窗口。引进电子商务,推行线上线下结合的销售模式,努力打造切合产业发展实际的产销新格局。

(4)建立品牌建设的长效机制。

市场竞争的核心是品牌的竞争。用品牌去引领产业发展是现代产业发展的必然趋势。我省真正意义上的茶叶品牌创建工作开展还不足30年,大部分市场主体的品牌建设历程都很短,建百年企业树百年品牌还有很长的路要走。各级政府应该制定相应的政策,创造宽松的环境,鼓励和支持企业等市场主体的品牌建设工作。政府既要有加快发展的紧迫感,也应有“功成不必在我”的宽阔心胸,一任接着一任干。要切记品牌建设的主体是各类市场主体,要防止超越职能,急于求成,直接干预市场主体的品牌建设,甚至搞人为“整合”等有悖现行法规的“政府工程”。企业等市场主体要有持之以恒的创建信心,扎扎实实的做好品牌建设的各项基础工作,不断打造和积累品牌的经济文化内涵,通过向市场不断提供优质安全的产品,切实提升品牌的知名度和美誉度,在宣传自身的同时,也为扩大安徽茶叶的市场影响做出应有的贡献。

(责任编辑:章传政)

〔收稿日期〕2015-08-30

中图分类号:S571.1

文献标识码:A

文章编号:1006- 5768(2016)01- 003- 005