墓道葬车的清理方法探索——以长子西南呈M15墓道车辆发掘为例

□李 斌

墓道葬车的清理方法探索——以长子西南呈M15墓道车辆发掘为例

□李斌

摘要:自殷墟小屯墓葬发掘至今,考古工作者关于商周时期大型墓葬的发掘已经积累了较为丰富的经验,但对于埋藏较为复杂的墓道葬车的发掘经验相对不足,而且没有形成较为详细的发掘规程与方法。我们在对长子县西南呈M15墓道葬车的考古发掘过程中,总结出了墓道葬车发掘的四个步骤:填土清理、车辆清理、车辆加固、回填,并形成了较为规范的墓道葬车清理发掘方法,希望这些工作对今后墓道葬车的发掘能有所参考。

关键词:长子西南呈墓地M15墓道车辆发掘土遗址保护

西南呈西周墓地位于山西省长子县东南,行政隶属于长子县南漳镇西南呈村。2012-2014年,我们对墓地进行了发掘工作。该处墓葬地层简单,特别是M15没有发现被晚期文化遗存叠压或打破的迹象。在大面积揭露完扰土层后,M15的轮廓得以清楚显示:该墓葬为“甲”字形大墓,墓室被盗扰迹象明显;南部有一斜坡墓道,清理出葬车14辆。根据墓葬尺寸和随葬车辆规格,我们推测M15极有可能为西周中期偏晚的贵族乃至侯一级别的墓葬[1]。

鉴于墓道葬车发掘的复杂性和M15的重要性,经研究决定,我们将按照填土清理、车辆清理、车辆加固、回填四个步骤依次进行清理工作。

一、填土清理

M15没有发现被晚期文化遗存叠压或打破的迹象。墓室有明显被盗扰的迹象,南部连接一斜坡墓道,在发掘中,我们严格遵循考古发掘规程,按照二分之一与平剖面相结合的方法进行发掘[2]。清理墓葬填土时,我们按照一定厚度,水平成层地向下发掘,同时,注意观察和记录填土土质、土色的变化以及有无包含物。当发掘到距墓葬开口层位约2.5米深时,在斜坡墓道处发现土体与填土相异,且伴生棕褐色漆皮等迹象,经过辨识,我们认为这极有可能是辀、衡和车轭残留。这一发现着实振奋人心。

二、车辆清理

(一)墓道埋葬规律及相关问题分析

1.墓道以车葬为主

葬车是商周时期重要的丧葬制度。根据目前的考古发掘资料可知,在大型墓葬的墓道中出土车辆多以安车、战车为主,未有辎车等异形车辆出土的现象[3]。安车、战车在舆衡设置上有一定规制。但是,在实际发掘中,由于受到当地埋藏环境及土壤结构等诸多因素的影响,具体情况会千差万别。

青铜构件是车辆的重要组成部分,尺寸较大的青铜构件有车軎、车轭等,多附着于轴、舆、衡之上而未拆卸下来。在以往的发掘中,我们了解到,墓葬中出土的青铜部件亦包含铜泡、节约、马镳等马饰。这些铜器部件及其在填土中遗留下来的一些绿色的锈渣,也为我们发现葬车提供了重要的线索。

2.墓道墓室衔接处有高差

西周大型墓葬墓道与墓室衔接处是一个非常重要的区域。之所以重要,是因为墓道有斜度,时间一长,墓道中填土就会在重力作用下向墓室方向移动,导致墓道中一些遗物塌入墓室中。因此,此处遗存很复杂,衡舆、车轮、车马器甚至殉狗多有出土。为完整揭露遗迹现象,必须首先推测墓室二层台(或椁室顶部)与墓道最底部的高差,估计这个高差与可能垮塌下的遗迹,有利于我们在墓室发掘时妥善保护它们(图一)。我们在该处发掘方案的制定过程中将这种因素考虑在内,增加了对出土遗迹预判的准确性。

3.轮舆出现“空腔”和“泥芯”

墓道葬车以木质部件及其附属的青铜构件组成,木质部分为遗迹现象的主体,在数千年埋藏过程中车辆木质部分的纤维素、半纤维素和木质素因释解流失,而形成空洞或空腹现象[4]。M15墓道中这种现象较多见,其主要分布于填土距墓道底垂直高度0.30~0.50米层位。在埋藏过程中,填土中较为细小的土壤颗粒会在重力及地下流水等作用下渗透进空腔,久而久之,原先木质部分就会被土质细腻的泥芯所取代。

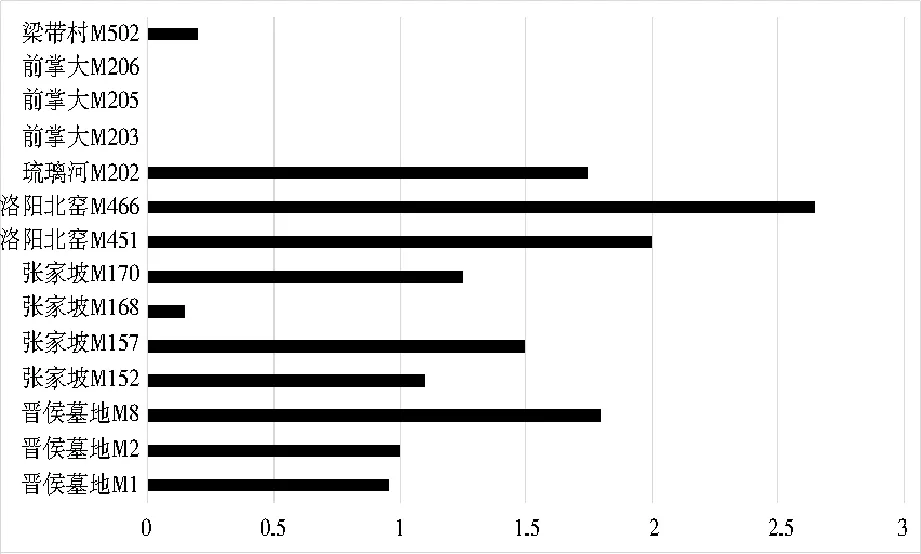

图一 墓道与墓室衔接处高差统计图

(二)具体操作方法

1.空腔处理

灌注空腔使用的“牙科石膏(硬石膏)”为α型半水石膏,为保证凝结效果,我们首先模拟一个近似墓道填土温湿度的环境,进行α型半水石膏加水凝结的实验。通过实验,我们总结出了α型半水石膏和水的最佳配比方案为:容器中先放入一定量的常温水,将α型半水石膏粉慢慢倒入水中的同时,用玻璃棒搅拌。由于墓道被揭开,原来的保存环境发生了变化,车辆遗迹中的湿度并不完全相同,靠近墓道南端的相对干燥,而靠近墓室部分却湿度很大,在石膏灌装空腔时,不可机械式按照同一的浓度调配石膏液,同时避免浪费。石膏约在7~9分钟后即开始凝结,15分钟时基本定型。凝结硬化后重新生成的二水石膏孔隙率小、强度高。在实验之后,我们将所发现的空腔全部用石膏灌注:用漏斗顺着空腔口将石膏液注入,直至空腔被填满[5],等待约20分钟即可进行下一步工作(图二)。

2.泥芯的识别

M15墓道填土主要是红色的粘土,相较于晋侯墓地、天马-曲村墓地等地普遍存在的粉砂质黄土而言,这种红粘土粘性大,一些遗迹现象很难被剥离。如果稍微干燥会干结成块,导致清理工作很难开展。在发掘过程中,我们渐渐找到了红黏土与泥芯的细微区别:保存完好的泥芯呈现棕褐色,表面较光滑,纹路多凹凸,揭露后易开裂(图三)。揭露出土的泥芯要尽量保持出土时的湿度,防止开裂。

(三)轮舆的揭露

清理墓道填土至距墓道底部垂直深度约1.5米时,停止层层向下清理。我们靠近东西墓壁各开一条南北向探沟(0.5×4米),在探沟发掘中,未发现有车轮依靠墓壁排列的情况后,继续向下清理填土。

图二 石膏填充空腔

图三 泥芯

在发掘至接近墓道底部时,我们使用金属探测器进行了勘探[6],发现填土下方出现金属感应的区域分布具有一定的规律,后对探测结果做了记录。该记录为发掘车辆提供了重要的位置信息。另外,墓道与墓室衔接处的清理工作与墓室同步进行。

三、车辆加固

(一)控温保湿工作

上党长治地区春季的温湿度变化显著,为尽可能降低大气温湿变化对发掘工作的影响,我们于M15发掘前期,用钢架和防水布覆盖整座墓葬,搭建了一个相对恒定的温湿环境(图四)。搭建的大棚内,湿度偏大,易导致水蒸气在塑料布上凝结形成小水珠,降落地面易侵蚀遗迹。根据之前经验[7],我们在防水布下面预先覆盖了一层吸潮性较好的棉布,用来吸收防水布下的水汽,此方法十分有效。

整个封闭环境为温湿度控制提供了良好条件,但暴露在空气中的遗迹依旧容易损失水分,造成土遗迹的变形或开裂。我们采用在出土的泥芯上覆盖不透气材料(塑料薄膜、铝箔纸均是不错的选择)和定期喷水加湿的方法来保证湿度环境。

(二)化学试剂加固土遗址

丙烯酸树脂(Paraloid B72,简称B72)是以丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯为主要原料合成的聚合物,具有良好的化学稳定性[8],较为广泛运用于文物保护领域。我们用含量为1%的B72溶液对车体表面进行喷涂。经试验B72表面渗透深度一般在3~5毫米。对于个别土质疏松与强度不好的部位,我们使用注射器将含量为3~5%的B72溶液注入土体内部,从而使土体得以被强固。

图四 搭建防水布

四、保护性回填

由于种种原因,西南呈墓地发掘不完整,文化内涵尚不明了,经研究决定对M15进行保护性回填。回填工作必须做到两点:一是确保再次清理时,不会发生本质变化;二是确保复掘时,遗迹现象与回填土界限清晰[9]。综合实验结果并结合墓地的实际情况,我们设计并实施了如下回填方案:首先,在墓道车辆上方覆盖一层聚乙烯薄膜,尽量排掉聚乙烯薄膜(不可降解薄膜为佳)与墓道车辆之间的空气;其次,在聚乙烯薄膜上方覆盖河沙(细度模数2.2~1.6)使河沙沿倾斜面覆盖车辆,河沙量以淹没车辆高度最佳,避免过量;再次,在河沙层上方覆盖土质较纯净的黄土(生土),同时在层层回填生土过程中还要喷洒除草剂,防止植物根系对遗存造成破坏;最后,填充生土与地表水平时,稍微夯打整平。

在实际发掘过程中发现了一些问题:在泥芯识别上未能建立一个判断标准,而过多依赖经验;缺乏靠近墓壁摆放的车轮的发掘经验;所有这些都期待在继续的实践工作中能有所进步,形成一套切实可行、更加完善的发掘方案。

“周人尚舆。故一器而工聚焉者,车为多”。生产一辆车所需材料和技术是社会、经济、文化、军事、政治各方面发展的反映。我们只有从墓道葬车上获取更多的信息,才能尽可能弥补墓室盗扰中丧失的信息,而相关信息的获得,需要以更加精细的墓道清理为基础。

山西长子西南呈M15墓道中随葬车辆的发掘,我们经过填土清理、车辆清理、车辆加固、墓葬回填四环节,按照设计的方案,经过各个环节的多

项多次试验,最终完成M15墓道的清理工作。尽管此次清理保护工作还有很多未解决的问题,但作为一次尝试,可以为今后墓道葬车的发掘提供一个参考。

[1]山西省考古研究所《山西长子西南呈西周墓地发掘简报》,《考古》2016待刊。

[2]国家文物局《田野考古工作规程》,2009年。

[3]邹衡《天马-曲村》,科学出版社,2000年,925~933页。

[4]李存信、张红燕《北方地区出土漆木器病害状态分析》,《中国文物科学研究》2011年第3期,30~35页。

[5]在石膏灌浆过程中,要避免选用的石膏粉及配制的溶液对墓道遗迹的污染,后期化学试剂的使用也应该注意此问题;石膏灌注空腔可能非人为因素造成的,如动物活动、植物根系影响以及地下水流动等。我们在清理时,要注意识别,清理掉非人为遗迹现象。

[6]经过试验我们发现针对车軎、车轭这类小型青铜器的探测深度不超过30厘米,否则其探测准确性就下降(具体品牌型号的金属探测器,其探测性能不同)。

[7]韩炳华、张喜斌、郭银堂《河曲坪头遗址新石器时代房址的现场保护与提取》,《文物保护与考古科学》2012年第3期,7~13页。

[8]周双林、原思训、杨宪伟等《丙烯酸非水分散体等几种土遗址防风化加固剂的效果比较》,《文物保护与考古科学》2004年第2期,40~48页。

[9]曹岳森《回填在土遗址保护领域的适用性分析》,《中国文物报》2007年7月27日第8版。

(作者系山西大学历史文化学院考古系研究生)

——中国古代陵墓制度研究之四