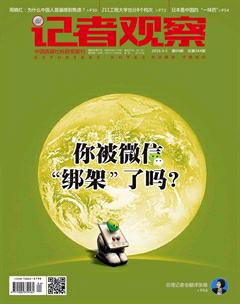

你被微信“绑架”了吗?

你有过这样的经历吧。每天早晨起床后,不刷牙不洗脸不吃早点,第一时间拿起手机,然后像皇帝批阅奏章一样,逐条逐句,或会心微笑,或不屑一顾,或义愤填膺。尽管那些事情确确实实跟自己没多大关系,不知哪儿抄来的哲理句子,也不知是从哪儿转来的网络小段,要么就是晒晒幸福,或是倒倒苦水,可是不点个赞,好像有些说不过去,不发几句评论,怎么对得起自己的存在感?怎么对得起那些辛辛苦苦在微信平台上表演的嘉宾?沉默代表不够友好,甚至心理阴暗,点赞也是一种交情。

刷微信、刷朋友圈成了一种病,比相思更难耐,早也刷,晚也刷,吃饭时刷,等车时刷,亲朋好友聚会时刷,甚至走路时也刷,利用一切可以利用的时间,只争朝夕,生怕一不小心错过了身边发生的重大事件。

然而,你有没有发现,你的微信群越来越多,可大家越来越聊不到一块儿了?你的微信通讯录越来越满,可志同道合的朋友越来越少了?你以为微信可以解救你的“社交恐惧”,没想到竟然成了你的“时间黑洞”。微信社交平台,看似热闹非凡,但原来熟悉的朋友,经常在网络里、微信中见面,生活中却不大见了,认识的人或不认识的人,在微信中都逐渐演绎成了熟悉的陌生人。

据调查,微信成为近30%用户手机上网使用流量最多的应用,覆盖90%以上的智能手机,是国内移动互联网用户使用频次最高、时间最长的工具软件,远高于微博,购物,视频,地图,邮件等服务,当仁不让地占据了移动互联网生态中非常重要的一极,也映证了此前张小龙的描述:“微信是一片森林而不是一座宫殿”。

显然,以微信为代表的“微时代”,极大地改变了人际交往的时空概念、文化氛围和心理方式,它所创造的新型社交文化,在很大程度上革新了身体、情感、话语与文化的概念内涵。但是,就像硬币的两面,就在我们的生活已经无“微”不至的同时,我们也正在慢慢地被微信“绑架”。

微信成瘾已成“病”?

现在流行这样一句话:世界上有两种人,一种是玩微信的人,另一种是不玩微信的人。虽然是句玩笑,但反观周围,是不是随处可见使用微信的人?不经意间,我们的生活基本被“微信化”了。对于越来越多的人来说,他们在微信中醒来,在微信中睡去,在微信中挤公交,在微信中工作,在微信中吃饭,在微信中旅行。我们舍不得错过一条朋友圈的新鲜事,一个社会话题或者明星八卦,成为一天的开始、一天的陪伴和一天的结束。

微信打开了一股潮流,日均卷入5.7亿登陆用户,一线城市渗透率高达93%。可以说,目之所及、身之所处,皆有微信包围。收获衣食住行的便利、分享喜怒哀乐的奔涌、拥有随时随地的交互、舒张无聊时刻的排遣……“微信是一种生活方式”,已清晰地呈现在无数用户的生活世界。对此,有些人心甘情愿地“醉”在其中,有些人无可抗拒地“裹”在里面,大有一种“不在微信中进化、就在微信外落伍”的趋势。

然而,我们享受微信带来的千般好,就不得不承受其衍生的万般恼。既然舍不得错过朋友之间的新鲜事、热议话题,就有可能面对想退又不易退的微信群,接受垃圾信息轰炸的烦扰,忍耐朋友圈里“鸡汤”养生的腻歪。笔者也不止一次听见朋友抱怨“生活被微信殖民了”“我的注意力被微信撕碎了”“晚上十点领导还布置任务”……在微信无时无刻“假定在场”的推动下,世俗的牵绊将许多人的生活缠绕得无法喘息。恐怕,这也算是“技术改变生活”的另一种表达。

我们为什么离不开微信

有关微信成瘾的话题在网络上已成燎原之势,甚至微信创始人张小龙都对此有些担心。他表示,“从微信的角度来说,微信一直希望用户能够合理地使用微信,除了微信还有生活。”“好的工具就是应该最高效率地完成用户的目的,然后尽快地离开。”我们为什么离不开微信?

分享信息能让人愉悦

分享信息本身就能让人愉晚。哈佛大学神经学家简森·米歇尔和戴安娜·塔米尔用实验证明了这一点。两人给被试者装上脑扫描仪器,随后向他们发问,“是不是愿意分享自己对喜欢的滑雪板或者喜欢的小狗的态度”。结果,那些“有话要说”的被试者在滔滔不绝地自由表达和分享信息时,他们的脑电波和获得金钱与美食时的一模一样。甚至有人为了“说”个痛快,放弃到手的银子。

两位科学家在上述实验基础上,将被试者分成两组,每组成员都可以自由选择——是闲呆一会儿,还是告诉别人自己喜欢吃什么三明治。不同的是奖励方式。在第一组成员中,选择什么都不做获得奖励多一些,第二组刚好相反。

然而结果却出奇的一致。无论哪一组被试者,都是选择分享观点的人多。人们分享观点、自由表达的欲望并不能被金钱“收买”,即便闲着可以拿到更多的钱,人们也更倾向于把话说出来。

“遗漏焦虑”让我们担心错过什么

研究人员用“遗漏焦虑”来形容我们对社交媒体的依赖。我们过度焦虑错过热点新闻;害怕错过更有趣或更重要的人或事;害怕错过与他人建立或者加强联系的任何机会。“遗漏焦虑”是信息时代才出现的“新鲜事”,我们希望对信息的需求随时随地得到满足。

但与此同时,别人发布的度假照片,或者工作、生活状态等等,都会引起浏览者对自己当前生活状态的反思。不管我们愿不愿意承认,我们都在拿自己和身边的人作比较。微信中的虚拟人,已成为我们生活的参照目标。其实大多在微信“晒幸福”的人,都把自己最光鲜的一面晒给朋友圈。社交联系,成了对我们自己生活状态的度量,这也是“遗漏焦虑”的另一面:如果我们不参与其中,那应该怎么衡量自己取得的成就呢?害怕错过的心理在我们拿自己与他人比较时变得愈发强烈。

要完全避免社交网络绝非易事。而最终,遗漏焦虑也许又会让我们开始怀念现实生活中错失的东西。

社交媒体不仅让我们和外界连接,也在我们和内心需要之间搭起桥梁

社交媒体的各种功能让我们和朋友、家人以及同事的联络更为便捷。它不仅让我们和感兴趣的人建立连接,也在我们和自身的基本需要之间搭起了桥梁,来帮助人们满足自己的内心。endprint

A.“自尊”的需要

我们在社交媒体中所展示的自我,基本上是我们希望展示的那部分。这恰好满足了我们对自尊的需求。

自尊一直被认为是影响我们主观幸福感的决定因素之一。我们常常要通过他人对自己的态度来感受自尊,和面对面交流不同,社交媒体的用户有充足的时间来构思展示的内容,在面对面社交场合可能出现的不恰当的言语和行为,如语气、神态、表情、动作等,可以被完全屏蔽。社交媒体上,通过精挑细选的头像,吸引人的照片,自己喜欢的电影、音乐和图书目录等等,呈现出的是一个更优秀的、理想化的自我。由此收获的点赞和好评,无疑会让我们自我感觉良好,从而幸福感满满。

当然,也有人喜欢在朋友面前分享“糗事”,误了航班、忘带钱包、认错人等等。其实,自黑也是赢得关注的手段。美国心理学家戴维·迈尔斯在其专著《社会心理学》中说过,如果一个人的人缘并不是太差,当他自嘲“我很笨”时,没有人会真的回复“是的,没错”。大家会安慰说,“你很好,你很棒,你很聪明”。自我贬低说到底还是为获得更多的同情、安慰,甚至是赞美。

B.“归属”的需要

心理学家鲍迈斯特和里瑞1995年曾经指出:“归属的需要,是人们建立和维持一个持久的、积极的人际关系的基础。满足归属的需要有两个方面:一个是和同一些个体进行频繁的、积极的互动,另一方面,能够长期参与这样的互动……”在今天的世界,社交网络轻松满足了这一需求,朋友圈为人们营造出一种归属感。

美国一项研究发现,社交媒体可以帮助青少年在加入一个新组织或学校过渡的过程中增加归属感。例如,在关于高中到大学过渡的研究中,人们发现,高中毕业班学生常使用社交网站与未来可能的室友互动,规划未来并了解校园活动的信息。

通过用社交媒体来与异地的朋友和家人保持联系,也是获得归属感的重要方式。发送一个照片,说一段话,往往收到点赞或评论,这些互动加强了亲近和被重视的感觉。

此外微博、微信等社交媒体的用户拥有自己的“粉丝”和“朋友圈”,使有着相同兴趣爱好、相同价值观的人聚集,从而形成相互支持的关系网络。

C.表达的需要

社交媒体,给用户提供了一个即时表达或者发泄自己需要和困扰的平台。外向的人往往会比其他用户更频繁地更新他们的头像,状态和信息。社交媒体允许他们把展示自己的愿望表现出来。如果有人在社交聚会中,拿着自己的照片到处给别人看,或者告诉所有人自己有多少朋友,他会被视为一个异类。而在社交媒体上,这是正常的行为。同样,一些内向的人在社交媒体上,也比在面对面的交流中能够更多地表达自己。

我们养成的每一个习惯都和意识到的或者没有意识到的奖励有关,心理学上称之为强化,它可以帮助我们的大脑决定一个行为是不是值得被记住并在未来重复。我们最初注册社交媒体,可能只是为了和朋友保持联系,但是我们没有意识到的是,社交媒体对我们需要的满足强化了我们的行为,使之变成了一种习惯。随着时间的增长,这种习惯越来越自动化,变成了我们最自然的反应。

微信怎样异化了我们的生活?

用户对微信的依赖有多重,微信对我们生活的异化程度就有多深。最典型的场景莫过于“明明面对面,心思却飘到微信群”。一如微信开屏动画折射的隐喻:一个人站在地球面前,连接了全世界,却感到无可抑制的孤独。如果借用美国摄影师埃里克·皮克斯吉尔的作品《远离》来演绎这种异化,更具震撼力。他去掉了照片里人们手中的手机,那个瞬间里的人们虽然都在一起,但都孤单地活在自己的世界里,面无表情地仿佛丢掉了灵魂。可以说,微信方便了社交,却让我们稀释了面对面的交往,沉迷于无数陌生人举办的假面舞会。这就不再只是生活层面的问题,而是精神层面的课题。

微信转移了你的关系圈

手机互联网时代,在全民皆微信的语境里,我们进驻到几乎每一个熟识的人的微信里。亲戚好友自不必说,甚至是陌生人第一次见面,也是拿出手机扫一扫,先加个微信。不夸张地说,微信复制了你现实生活中的社会关系网络。

不过,当微信方便了你与他人线上的即时联系的同时,也弱化了现实生活中彼此之间的关系。调查显示,由于人们对社会化媒体平台的依赖,使得线下实际交流的时间和空间都大大减少,原有的现实关系弱化和疏远。相反,人们更愿意将精力用在线上圈子关系的维护上。最鲜明的例子是老同学好不容易相聚一起吃个饭,可菜一上桌,第一件事是拍照上传朋友圈,没聊几句就开始刷朋友圈。网上有不少人晒过年时同学聚会的场景,一群人坐在KTV沙发上低头刷微信群聊……

这就造成了转移效应,就像word文档的编辑功能,不仅仅是复制,而是剪切。现实生活中的交往可以缺席,可微信上的交往却必须在场。就像同学聚会时,每个人都低头在微信群里聊得正high,如果你出现在现场,但你没有微信,你反倒像缺席了这次聚会;反之,即便你没有参与聚会,但你也与他人在微信群里谈天说地,你反倒是“在场”的。当微信转移了你的社会关系网络,一旦你没有微信,那意味着你将与他人的生活脱节。他人与你的关系也很可能渐渐疏离。

微信塑造了你的形象

现实生活中,我们对他人形成某种印象,往往取决于面对面的社交。可一旦我们将社交关系转移到微信上,我们对彼此的印象和评价,也将受到微信的影响,甚至你的微信直接塑造着你的形象。

按照法国学者德布雷“中介化”的说法:在以往,我们常说先有了人,人再去使用媒介;可是现在,人这个实体是存在的,但人的身份和各种面貌却由微信这一中介传播得以呈现。换言之,微信不再只是为人所用的工具,更成为“塑造”人的中介,主体必须在微信的交往、话语、传播中才会存在。因此,你必须在微信中保持一定频率的发言或更新,否则你可能成为一个“不存在的人”。

这就是说,在微信中的你,才是你。人们对你的印象、认知和评价,会受到你发表在微信上的文字、图片或者转发的文章的影响,尤其那些素昧平生或者“浅交往”的人完全依赖于此。假设你天天在朋友圈发一些感伤情调的语录,那么你的朋友可能会给你贴上“多愁善感”“文艺”的标签;假如你天天发美食、乐于探索各色偏僻的小吃店,有人就会将你归纳为“吃货”;假如你晒名包、名车或周游世界的美图,有人就会认为你是“壕”或者是“官二代”……endprint

这意味着在微信里,你根本无法随心所欲,不仅被迫发言,还得时刻注意自己的言行,冷不防给他人留下什么糟糕的“刻板印象”。于是,人们纷纷对朋友圈进行分组。在仅父母和七大姑八大姨可见的分组里,多发些在图书馆看书的照片,做个“五讲四美三热爱”的好少年;在仅同事可见的分组里,深夜时晒几张写得密密麻麻的项目表,做个热爱工作的好员工;在朋友可见分组里,吐吐槽说说段子扮扮“逗比”,做个“无公害”的人……

微信上的压抑机制

在微信上说什么话,你不仅得掂量它是否给你的形象减分,你还得注意,你的发言是否触碰到了哪个朋友的“雷区”。

社交的负面效应之一,就是在与人交往时,我们被堵塞了随心所欲地说真话的通道。当你与某个人建立某种关联,往往也意味着你们之间存在着一重禁忌,每一重禁忌都是一个压抑机制。现实生活中的社交,这种压抑机制是一对一的,你不能对A说的话,或许可以对B说;但微信朋友圈和微信群的关系却是一对多的,你不能对A说的话,也不能对所有人说。假设你的某个重要客户是某个女明星的忠实粉丝,你恰恰是该明星的黑子,你会在朋友圈开诚布公地吐槽她糟糕的演技吗?假如你的上司转发的某篇名人语录明明是网友杜撰的,可是文章下面是众多同事和其他领导的点赞,你会说出事实吗?于是,我们看到朋友圈的互动,多半由点赞和褒扬组成,一片和谐。你的白眼请翻给自己看,有什么怒气也请自己私下消化。

分享是人的一种本能,这也是微信朋友圈如此流行的根本原因。但中国是个充满人情世故、普遍缺乏界限感的国度,我们不仅活在别人的目光之下,更活在别人的嘴里——你永远避不开别人的“关切”的询问和评价。很多人不得不自我压抑,尽量隐藏任何可能引起他人异议的情感与观点。于是,无公害的“晒幸福”(是否真的幸福就不得而知了)成为朋友圈的主旋律:晒吃喝玩乐、晒成绩,晒孩子;偶尔听到轻描淡写的抱怨,但也局限地在某个范围内(不破坏正面形象、不逾越大众主流标准、不违反政治正确等)。

“逃离”和“驾驭”哪个更靠谱?

很多因沉迷微信而烦恼的人想到了逃离,或卸载微信,或停用朋友圈。豆瓣上有篇日记这样写道:“停用朋友圈半年,看过电影43部,看过书14本,这些电影和书在我的身上留下了很多痕迹,但我还真的很难回忆起刷朋友圈在我身上留下的痕迹。”确实,人们更看重的,是这种“痕迹”。

选择逃离终究是消极的抵御,而非主动的驾驭,不然有些人就不会卸而复装了。只是因为朋友一句“你不用,会让我很不方便”,足以让他再次臣服。要知道,摔跟头主要跟地没关系,跟人有关系。“不以物使。不为物役”才是科学的微信观。矫正微信使用造成的错位与扭曲,限制其在生活世界的位置,才能将自己从焦虑纠结、寂寞疏离中释放出来,使生命更为丰富、生活更加精彩。

一个朋友出门旅行,孤旅天涯,不小心把手机丢了,因为不能上微信,不能刷朋友圈,他觉得自己被关在了美丽新世界之外。沿途美景无心赏,驴友聊天也无心听,只觉得世界一片灰暗。每天习惯性地掏右手边的口袋不下几十次,因为手机原来就放在右手边的口袋里,现在每掏一次,心就缺失一点,只盼望着这次旅行能快点结束,然后回家买一只新的手机。

他像一个犯了瘾的瘾君子一样,手足无措,坐立不安,茶饭无心,看什么都不顺眼,干什么都觉得没意思,焦虑狂躁。这种症状一直持续了三天,第四天这些症状有所缓解。第五天就不那么频繁地摸右手边的口袋了,第六天终于可以关注身边的人和事物了。第七天觉得沿途的那些风景很美,美得心醉,以前怎么没有发现呢?

其实美丽的风景一直都在,当我们对科技,对工具,对微信社交过度依赖或主次颠倒的时候,就失掉了原有的初衷,把一切美好变成了不美好,那不是我们的本意。

每隔十分钟刷一次微信,那样的生活想想都很纠结,所有的时间,所有的心情都是支离破碎的,而且心一直是悬浮的,无法专注,那是你想要的生活吗?

微信可以是一种生活方式,但如何微信,则是一种生活态度。实际上,微信上发生的事,依然遵循着生活本来的规律;微信上发生的交往,仍然符合现实做人的基本原则。毋宁将其看作“第二生活”,是第一位生活的延伸和补充。如何过好这第二生活,我们仅需要添加“有度”的调和剂。

(本刊综合)endprint