基于数据库的《广韵》姓氏研究

□张媛媛 刘根辉

基于数据库的《广韵》姓氏研究

□张媛媛 刘根辉

摘 要:姓氏文化源远流长,体现着中国人寻根问祖的传统思想。《广韵》除具有重要的音韵学价值外,还蕴涵着深厚的姓氏文化,其中关于姓氏的记录为后人的研究提供了宝贵资料。由于政治需要以及受研究风尚的影响,《广韵》保留了大量的姓氏资料。绝大部分姓氏用字依循基本释义、姓氏释义、注音的体例加注,方便借助数据库技术进行处理。经整理发现,《广韵》中记载的姓氏源流主要分为因地为氏、因名为氏、因事为氏、因职官为氏、因政改氏五类。

关键词:《广韵》 姓氏 数据库

中国是世界上最早使用姓氏的国家,在原始社会就产生了姓氏。随着中华文化的发展繁荣,中国的姓氏文化积淀了深厚的历史、社会、人文内涵。《广韵》全称《大宋重修广韵》,成书于北宋大中祥符四年(1011年),是由陈彭年、邱雍等人奉诏重修的一部韵书,除具有很高的音韵学研究价值外,其记载的姓氏资料也非常丰富,对了解姓氏文化亦有重要意义。以往对《广韵》的研究多侧重于音韵学方面,而对其姓氏用字的研究甚少。杨小卫、尉迟治平以“督”字为例,从校勘辨正的角度比较了《广韵》与前代韵书中的姓氏用字[1];牛亚丽则从文化意义角度对《广韵》姓氏用字进行了阐释[2]。本文将以张氏泽存堂本《广韵》为研究对象,运用数据库技术对《广韵》所收姓氏用字进行全面的整理和分析,并从注释体例、姓氏来源等多个角度展开了分析和探讨。

一、《广韵》加注姓氏用字探因

我国的姓氏研究始于上古时期。魏晋南北朝,姓氏族谱作为选拔官员的依据与姓氏专著并行于世,这一时期以何承天所撰《姓苑》影响较广。唐朝初年,唐太宗为提高李氏皇族的地位,命人修订《氏族志》以便刊正姓氏。为此,高士廉等人在全国范围广泛收集士族家谱,依据史书辨别真伪,考证世系。由于官方提倡,这一时期姓氏之学盛行,姓氏著作层出不穷,其中林宝奉命修撰的《元和姓纂》对后世颇有影响[3]。

自宋代始,姓氏研究越来越多,姓氏专著更加丰富多样,姓氏理论也更趋于成熟。宋初问世的蒙学课本《百家姓》至今家喻户晓;北宋邵思的《姓解》用文字偏旁分类法收录姓氏;邓名世的《古今姓氏书辨证》考辨颇为详实;南宋郑樵所著《通志》中的《氏族略》是全书的精华,共收录汉族及少数民族姓氏2368个,创收录姓氏的数量之最。姓氏研究成为宋代学术界的风潮,这使得其他类型的书中也有许多关于姓氏的内容,如:北宋地理总志《太平寰宇记》,记有郡姓和郡望;由北宋欧阳修、宋祁等编撰的《新唐书》也有姓氏来源及世系的记载。

《广韵》作为北宋时期官修的韵书,在许多字的注释中记载了相关姓氏的起源、人名、出处等大量姓氏资料。综上所述,不难推断其原因:一方面是政治上的重视与需要,另一方面是宋代姓氏研究繁荣风尚的影响。

二、《广韵》姓氏用字的注释体例

对于姓氏用字注释体例的分析可以帮助我们把握注释规律,准确地定位有用信息,以便计算机进行高效的处理。《广韵》姓氏用字的注释体例与其他韵字大致相同,但同中有异。其注释主要包括以下几个方面:

(一)基本释义

训释姓氏用字的本义,这与其他非姓氏用字相同。例如:

(1)东:春方也。《说文》曰:动也。从日在木中。亦东风菜。《广州记》云:“陆地生,茎赤。和肉作羹,味如酪,香似兰。”《吴都赋》云:“草则东风扶留。”①

按:先释“东”的本义,“春也”;再引《说文》释义,“动也。从日在木中”;后引其他文献中的文句作为例证。

(二)姓氏释义

对于姓氏用字,《广韵》释义大体先用元术语标引,次引文献进行说明,再引历史或文献中的人物加以佐证。

首先,用元术语标注。所谓“元术语”,是指用来指示姓氏用字的标志性术语。这些元术语包括“又姓、亦姓、姓也、人姓、又姓也、亦姓也、又虏姓、又羌姓、并姓”等。此外还有一些标志是专门用来指出复姓的,主要包括“复姓、又汉复姓、又虏复姓、又羌复姓”四种,其后常有“共……氏”指明包含该字复姓的数量。仍以“东”为例,在基本释义之后,用“又姓”指出该字为姓氏用字。因“东”可与其他字组成复姓,故其后列出复姓,标明数量,“又汉复姓,十三氏”。

其次,引用姓氏类文献。用来注明出处或说明姓氏的变化情况。常用“某书有”“出某书”或“某书云”等来加以说明。例如:

(2)邦:出何氏《姓苑》。

(3)威:《风俗通》云:齐威王之后。

(4)茙:《后魏书·官氏志》云:南方有茙眷氏,改为茙氏也。

再次,列举历史人物或文献中的人物。指出人物的生活时代或所出文献,有的还概括人物的籍贯、特点、官职等信息。例如:

(5)种:后汉司徒河南种暠。

(6)宫:《左传》虞有宫之奇。

(7)翁:《汉书·货殖传》有翁伯,贩脂而倾县邑。

(三)注音和同音字字数

如果该姓氏用字为《广韵》的小韵韵目,则其注释还包括注音、同音字字数两种信息。注音多用反切或直音法,若为多音字则同时标注又音,这与其他非姓氏用字一致。之后,再用数字标记该韵目下同音字的数量。

当然,在《广韵》中,并非每个姓氏用字的注释都严格遵循这样的体例。有的释义记录比较全面丰富,包括了以上所述的各个方面。如:

(8)尹:正也,诚也,进也。《说文》:“治也。”又姓。出天水、河闲。周有尹吉甫。又汉复姓。齐定王时有尹文子,著书。又《汉书·百官表》曰:“内史,周官,秦因之,掌治京师,武帝更名曰京兆尹。”应劭曰:“河南尹所以治周地,秦兼天下,置三川,守河洛伊地,汉更名河南太守也。世祖徙都雒阳,改为尹。”余准切。

有的记录则比较简洁,只包括其中的部分内容。如:

(9)仉:姓。梁公子仉□后也。

(10)昝:姓也。子感切。

(11)谭:大也。又姓。

三、基于数据库的《广韵》姓氏数据提取

(一)《广韵》数据库

本文所用《广韵》数据库是华中科技大学尉迟治平先生在古籍数字化研究中的一项重要成果。该数据库包括32个数据表,本文主要利用“GY韵字”表,其中共有25331条记录,每条记录包括韵字号、韵字、注释等字段。数据提取前,我们对照纸本《广韵》②对该表进行了全面校对,订正了其中的一些输入错误并增补了部分注释文本。

(二)《广韵》姓氏用字的数据获取方法

基于对《广韵》数据库的整理,我们把焦点集中在“注释”字段。如前所述,《广韵》韵字的注释体例大致相同,先释本义,次引《说文》和其他文献;若为姓氏用字,则随后用元术语标示并引例证明;若为小韵韵字则列出反切注音与同音字字数。这种归一化的注释体例为我们进行数据库检索与查询处理提供了方便。

根据《广韵》注释体例,我们提取了其中的姓氏用字,采用SQL查询语句进行查询,再辅以人工校对。具体工作包括以下几个步骤:

首先,确定查询关键字。元术语“又姓、亦姓、姓也”等作为姓氏用字的标志,为确定关键字提供重要依据,但“姓”作为关键字并不能检索到所有有效记录,如“郇”字释义:“地名。在河东解县。周文王子封于郇,后以为氏。王莽时有郇越。”因此,为了保证数据的完整性,我们把“氏”也纳入查询范围。查询时利用通配符设置格式“*姓*”或“*氏*”,可以确保注释中包含“姓”与(或)“氏”字的所有记录无一遗漏地提取出来。

其次,利用SQL查询语句“SELECT * FROM GY韻字where GY韻字.註釋like‘*姓*'or GY韻字.註釋like‘*氏*'”,进行筛选和查询,共得到包含“姓”和“氏”或二者同现的数据库记录1470条。

最后,剔除冗余数据。由于1470条记录是在保证没有遗漏的前提下提取出来的,因此其中包含了少数非姓氏用字,需要人工校对加以剔除。这些冗余数据主要包括引文中出现关键字“氏”(《左氏传》《吕氏春秋》、郑氏云等),或以“氏”作为反切下字等情况。例如:

(12)猎:《尸子》曰:“虙羲氏之世天下多兽,故教人以猎也。”

(13)姼:又尺氏切。

(14)舂:《吕氏春秋》曰:赤兾作舂。

这样的干扰记录经人工统计后共有69条,剔除后得到的有效记录共1401条,对应于《广韵》姓氏用字1401个,这与牛亚丽[2]的统计结果1357个稍有出入,可见人工计数难免会有疏漏,而数据库方法可以确保数据的准确性和完整性。

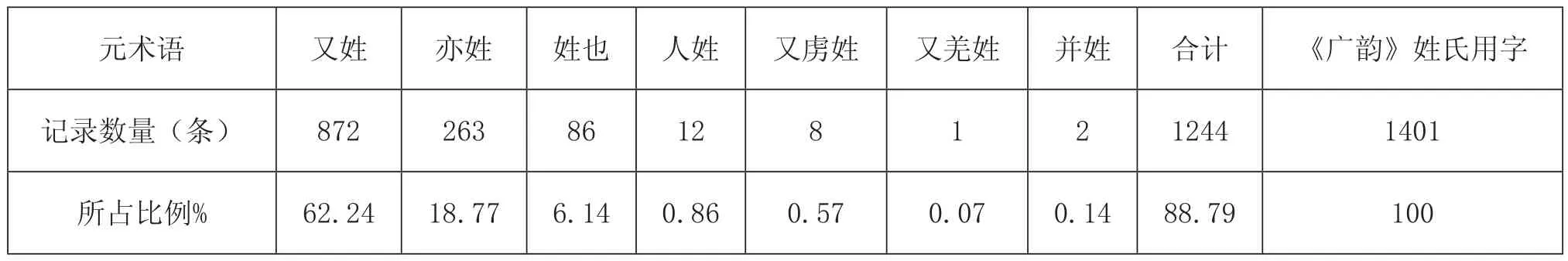

在此基础上我们用查询的方法统计出各个元术语出现条数以及所占比重。

表1:元术语分布统计

全部1401条姓氏记录中绝大部分包含元术语,还有约11%的小部分记录没有明显标志。需要说明的是有的记录中运用了两个元术语,全部是“又姓”在前“姓也”在后的组合,这样的记录共有8条,统计时归为“又姓”作为标志的记录。还有的元术语是“又姓也”(9条)或者“亦姓也”(1条),归为“又姓”或者“亦姓”作为标志的记录。

统计结果表明,《广韵》在注释姓氏用字时,常用的术语主要有“又姓”“亦姓”“姓也”,既简明扼要又具有通用性,与《水经注》《康熙字典》等典籍著作中指明姓氏用字的高频术语相一致。

四、《广韵》姓氏源流探析

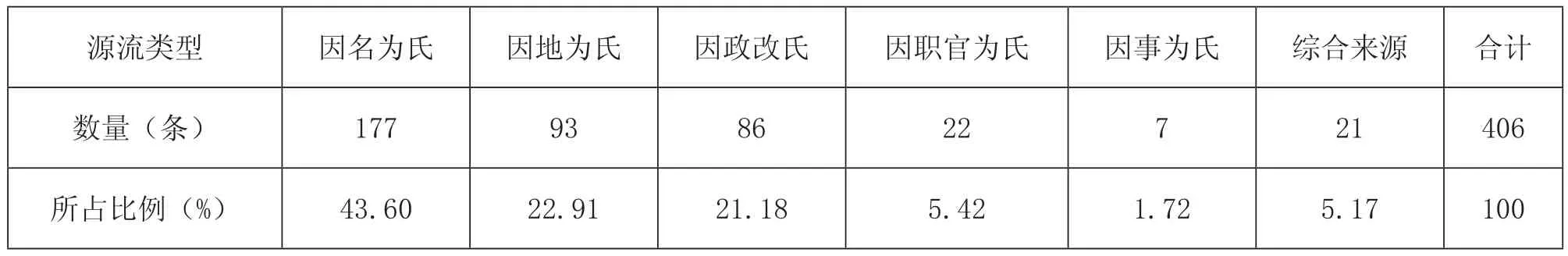

《广韵》对姓氏的介绍,不仅停留在指出姓氏用字以及人名举例上,其中406条记录还涉及到姓氏的源流问题。根据对语料的分析,大致可将《广韵》中提到的姓氏源流分为五类。

表2:姓氏源流统计

(一)因名为氏

《广韵》注释中指出,以先人的姓、名、字、号或者谥号作为姓氏的,均归为此类。此类数据最为丰富,共出现177条。因名为氏体现着对祖先的崇拜,与中华民族的宗族观念和血缘意识紧密相关。

(15)鱼:《风俗通》云:宋公子鱼贤而有谋,以字为族。

按:《通志·氏族略》:“鱼氏。子姓。风俗通云,宋桓公子公子目夷,字子鱼,子孙以王父字为氏。”[4](P114)

(16)恭:晋太子申生号恭君,其后氏焉。

按:“恭”是敬顺事上的意思。据《礼记·檀弓上》记载,申生为奉行忠孝甘受诬陷,顺从父命而自杀,因此他的谥号为“恭”[5]。《古今姓氏书辩证》亦有引证:“《姓源韵谱》曰:晋申生谥恭世子,后人以谥为氏。”[6](P34)

(二)因地为氏

《广韵》注释中指出,以某一地域的名称作为姓氏,如封国、乡邑、有特殊标示的地域等。此类有93条,约占四分之一,也是比较重要的姓氏源流,体现出人类发展与土地休戚相关。例如:

(17)崔:齐丁公之子食采于崔,因以为氏。

按:据《元和姓纂》《通志·氏族略》等资料记载,西周时期齐国国君丁公伋的嫡子季子曾食采于崔邑,子孙以邑为氏,是为山东崔氏[4][7]。

(18)姜:出天水齐姓,本自炎帝,居于姜水,因为氏。

按:《水经注·渭水》:“岐水又东经姜氏城南为姜水,按《世本》:‘炎帝,姜姓。’《帝王世纪》曰:‘炎帝,神农氏,姜姓。’母女登游华阳,感神而生炎帝。长于姜水,是其地也。”[8](P423)可见,姜水是岐水的一部分,神农氏炎帝在姜水河畔成长,即以姜为姓,子孙世代相传。《元和姓纂》和《通志·氏族略》均有类似记载,各家所述均与《广韵》对姜姓的释义一致,姜水是炎帝生长之地,故后代以这一地名作为姓氏[4][7]。

(三)因政改氏

因政改氏是指因某些政治因素更改姓氏,共计86条,呈现为三种主要类型。第一,少数民族的复姓改成汉族单字姓,这是促进民族融合的一项举措;第二,因受到统治者的册封或者惩罚而赐姓或改姓;第三,因为避难的需要,隐姓埋名更改姓氏。三种类型均与政事相关,多是在原来姓氏的基础上,增添偏旁、删减字数或改为读音相近的字。例如:

(19)茙:《后魏书·官氏志》云:南方有茙眷氏,改为茙氏也。

按:茙眷为鲜卑族姓氏,《古今姓氏书辩证》中的记载进一步证实了改姓的过程:“今详唐孔至《姓氏杂录》有代北茙眷氏,改为茂氏。茂當为茙,必字画之误也。”[6](P6)

(20)枭:隋炀帝诛杨玄感,改其姓为枭氏。

按:枭在古代指一种不孝、恶毒之鸟。因杨玄感反叛,隋炀帝怒其“恶如枭流”,将其斩首示众,并惩其一族改姓“枭”。在《通志·氏族略》中也有类似记载[4]。

(21)怡:《周书·怡峰传》云:本姓默台,避难改焉。

按:《通志·氏族略》有记载:“台氏。亦作怡。本墨台氏,避事改焉。”[4](P141)

(四)因职官为氏

因职官为氏是指以职业或官职名作为姓氏,此类情况出现较少,只有22条。技艺或者职业作为人的代号用作姓氏,因而得以传承。与之类似,古代以为官为荣,官名也常被用作姓氏。例如:

(22)巫:《风俗通》云:“氏于事,巫、卜、陶、匠是也。”

按:巫是中国古代一种专门从事祈祷、祭祀、占卜活动的职业,以职业为氏。巫人在古代被认为是上天的使者,在朝廷中地位很高,受到王族显贵和一般百姓的尊崇。以“卜、陶、匠”为氏的情况与“巫”类似。

(23)符:……鲁顷公之孙雅仕秦,为符玺令,因而氏焉。

按:符玺在古代是传达公文或下达命令的凭证。符玺令又称符节令,是职掌符玺官印的官员。据《元和姓纂》和《通志·氏族略》记载,战国时,鲁国被楚所灭,末代君王鲁倾公的孙子公雅,后来在秦国担任符玺令,其后人便以符为姓[4][7]。

(五)因事为氏

具有重要性或象征性的事件,会给人留下深刻印象,为了纪念或保存事件的吉祥寓意,故以之为姓氏。因事为氏具有一定的特殊性和偶然性,因而极少出现,《广韵》中记载的仅有7条。例如:

(24)车:本自舜后,陈敬仲奔齐,为田氏。至汉,丞相田千秋以年老得乘小车,出入省中。时人谓之“车丞相”,子孙因以为氏。

按:据《元和姓纂》所载,舜后田氏之裔,丞相千秋因年老受到优待,朝见时可乘坐小车进入宫殿,所以就号称“车丞相”,后人便以“车”作为姓氏[7]。《通志·氏族略》中对此事也有说明:“汉武帝时丞相田千秋,以年老,诏乘小车出入省中,时号车丞相,子孙因氏焉。”[4]

除以上五类外,《广韵》中还有一些姓氏用字的来源比较复杂,往往是多种类型的综合,特别是同一姓氏用字下的不同复姓,其源流也不尽相同。共计21条,我们把它归作“综合来源”一类,对此本文不再详述。

《广韵》中记载着丰富的姓氏资料,一方面是宋代谱牒之学兴盛的体现,另一方面也说明姓氏文化的重要地位。对《广韵》的数字化研究,有助于我们得到更加精确的统计数据,由此不仅可以管窥宋代民族文化的融合、中国传统的家族血缘观念,而且可以在考证姓氏的源流变化、读音规律等方面进行有益的探讨。

(本研究获得“教育部人文社会科学研究规划基金项目[项目编号:13YJAZH051]”与“华中科技大学自主创新研究基金[项目编号:2014AA006]”资助。)

注释:

①本文例证均来自《广韵》数据库,顺次编号,冒号前为所举姓氏,之后为注释。

②主要参照周祖谟《广韵校本》[9]与余迺永《新校互注宋本广韵》[10]。

参考文献:

[1]杨小卫,尉迟治平.《广韵》姓氏辩证例——《广韵》校勘拾零之二[J].语言研究,2009,(4):70-74.

[2]牛亚丽.《广韵》姓氏字的文化阐释[J].宜宾学院学报,2010,(1):79-82.

[3]李吉,王岳红.中国姓氏[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[4][宋]郑樵撰.王树民点校.通志二十略(全二册)[M].北京:中华书局,1995.

[5]方向东.大戴礼记汇校集解[M].北京:中华书局,2008.

[6][宋]邓名世.古今姓氏书辩证[M].南昌:江西人民出版社,2006.

[7]岑仲勉.元和姓纂四校记[M].上海:商务印书馆,中华民国三十七年[1948].

[8][北魏]郦道元著.陈桥驿校证.水经注校正[M].北京:中华书局,2013.

[9]周祖谟.广韵校本[M].北京:中华书局,2004.

[10]余迺永.新校互注宋本广韵[M].上海:上海辞书出版社,2008.

(张媛媛 刘根辉 湖北武汉 华中科技大学中文系430074)