程正揆的《江山卧游图》及其创作思想

奚林元

(浙江同济科技职业学院, 浙江 杭州 311231)

程正揆的《江山卧游图》及其创作思想

奚林元

(浙江同济科技职业学院, 浙江 杭州 311231)

摘要:程正揆《江山卧游图》是他毕生的系列画幅巨作,在他一生的创作生涯中,主要经历了早期、中期、晚期三个阶段的思想变迁,其画风也随着人生的跌宕起伏发生着变化。在长达五百多卷的画作中,无不透露出文人士大夫那种淡泊明志、宁静致远的人文情怀和怀才不遇、愤世嫉俗的人生观以及老庄“道法自然”的创作思想。他的一生从明末到清初,把毕生的精力都投入到了以“卧游图”为主题的创作中,其表现全部为长幅手卷形式,此种形式前无古人、后无来者,独树一帜。从时代背景、思想变迁、风格转换等方面分析了程正揆《江山卧游图》及其创作思想,借古以开今。

关键词:卧游图;创作思想;风格变化

一、早期“借古喻今”的创作思想

程正揆,明末清初画家,字端伯,号鞠陵、青溪道人,湖北孝感人,从小聪明过人,“天才高朗、下笔千言,”21岁考中举人,28岁考中进士。早期画风学董其昌,后师黄公望、倪云林等。早期主张借古喻今,博览众家之长,潜心造化,独出心裁,自成一家,因早年为官,其作品主要提供给官僚文人士大夫观赏,所作主题性系列画作《江山卧游图》前无古人,后无来者。早期的《江山卧游图》多以仿古繁复的山川为表现形式,画风尤似董其昌,全部以手卷式系列山水画为总标题,往往题有长长的跋扈(如图1)。所谓“卧游”是指人们在家中观赏或创作山水画。宋代山水画家郭熙认为:山水画就是为了解决一些文人士大夫因为做官而无法到大自然中去欣赏山水的矛盾。这也正是程正揆创作《江山卧游图》的初衷,他在跋语中写道:“居长安者有三苦,无山水可玩,无书画可购,无收藏家可借,予因欲作《江山卧游图》百卷布施行世,以救马上诸君之苦”,所谓“马上诸君”即是为官之人。

图1《江山卧游图》

程正揆在山水画创作实践中,不断总结自己的经验和体会,对山水画的创作理论进行了探讨,提出了不少独到的见解。他主张借古喻今,亦主张学古人应从道理入手,认为“不知古人用意到笔不到之妙处,徒置死板丘壑……总在梦中”。他说:“传世之画,每于率处见老,生处见神,疏处见法,然非至炼、至熟、至整不能为也。足尽天下名山,眼界尽古人神髓,得意忘言,得心应手,方能下笔,时风雨鬼神,若在腕肘,无一法,无非法,如禅宗喝棒并驰,目不及瞬,然止可与知者道尔。”[1]112程正揆在这段描述里提出要将高度的艺术技巧与纯熟的思想情感相融合,创作时的精神应该进入到“时风雨鬼神,若在腕肘”,下笔之前应该“足尽天下名山,眼界尽古人神髓”,既要深入生活,也要继承传统。后来清朝石涛提出的“搜尽奇峰打草稿”与程正揆的“足尽天下名山”是异曲同工、一脉相承的。在收集创作素材时他又说:“善写生者,写活境不写死境,看静处不看闹处,方是山水真知己也。”他用“知己”来比喻人与大自然的关系,充分体现了人的思想情感与景色“物我两忘”的人文情怀,他认为只有“活境”和“静处”才能体现他的人文情操。

程正揆在《江山卧游图》的题跋中写道:“山水之妙,无地不曲尽其致,但以近江河、通游人为易显尔。崎岖异境,不可枚举,一径一天,一转一变,可以避世,可以修静,诚足乐也。”他所说的“活境”是指自然界中那些富于变化的景色,所谓“静处”则是幽静不受干扰的地方。“可以避世,可以修静”是他的主要思想内容。他要求表现山水画要抓住“神”,其实也就是要把作者的思想感情在山水画中体现出来。在具体的创作过程中如何把自然景色转化为山水画的艺术形象,程正揆说:“佳山好水,曾经寓目者,置之胸臆,五年、十年,千里、万里,偶一触动,状态幻出,妙在若忘若忆,若合若离,如赋洛川,语言都赘,当日山水,未必如是,异日年宁不如是,即不如是,如是自佳。”在这段话中他把创作构思过程分为三个阶段,即“寓目”(实地观察)、“置之胸臆”(长期酝酿)和“偶一触动”(灵感触动),并强调了长期酝酿在灵感触动构思上的契机作用,他认为山水画的造型创作不是自然风景的简单再现。他又说:“天地是一幅大山水,人却向画中作画,何异梦里寻梦耶?然造化有人工,万物设色纤微皆化境,非笔墨所能描写。人夺天工,手腕开辟,窃恐天地未必胜画工。天人各有长处,相适政以相成,能通乎其间者,可与言绘事矣。”他的这一思想受到了董其昌的影响。董其昌说:“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水不如画”(《画旨》)。董其昌所说的自然高于绘画是指造型,而绘画高于自然则是笔墨效果,这是一种形式的类比。程正揆认为大自然的微妙变化用绘画是难以表达的,但他却肯定了“人夺天工”,经过“手腕开辟”的艺术手法可以创造出胜过大自然的山水画来。他强调“天人各有长处”,虽然不能相互替代,却能相互补充。促使画家能更好地发挥绘画的特长和自己的想象创造能力,积极创造出高于自然的艺术作品来,就是我们常说的“艺术来源于生活而高于生活”。

二、中期“变迁消极”的创作思想

图2 《江山卧游图》

因政界的风云突变,程正揆的创作思想也随着人生的变迁发生了重大变化,其画风也由古朴雄健过渡到低沉萧疏,受黄公望、倪云林的影响比较深远(如图2)。此时在表现技法方面主张“画贵减,不贵繁”,他说:“画贵减不贵繁,乃论笔墨,非论境界也。宋人千丘万壑,无一笔不减;倪元镇疏林瘦石,无一笔不繁。门外人说,何处着眼,每看见画者妄为减否,真是盲人扪月。作文有浓淡,有虚实,亦岂在字句中求乎?从浓得淡,从实得虚,方是真淡真虚也。”[2]56说明画的繁简也是相对而言的,北宋的山水画千丘万壑,但并不感觉到繁琐,而倪云林的寥寥数笔并不感觉简单,这就是简中有繁、繁中有简的相对论。从程正揆开始创作《江山卧游图》起到他去世时止,前后共有二十八年,随着他的遭遇和思想变迁,其中所寄托的思想内容也相应发生着变化。他曾说:“清溪道人作《江山卧游图》若干卷,所以补足迹之不到,或山河阻隔,或时事乖违,或限于资斧,或具无济胜,势不能游,而恣情于笔墨,不必天下之有是境也。若夫舆图所载,名山所记,实有是境,好游者又无前数患,而兵火连仍,今昔迥别,山川城郭,举目都非,烟草迷离,怆心特甚,有何托兴,使人踌躇,故又集江山卧游编,六合虽遐,一览可尽,风景如故,心目依然,不知天地之高厚,人事之治乱,此身之古今,穆王八极,何其隘也。”[3]140从这些话可以看出,他创作“卧游图”开始是为了补充游山玩水的足迹不到之处,用以调剂他的官僚优雅生活。而后来则是因为改朝换代、人事变迁使他留恋昔日江山而感到伤感,借绘画的创作来寻找一丝安慰,从而产生了一种看破红尘、远离世俗的消极主义思想,其画风也由董其昌的古朴转向倪云林的萧疏。他的这些变化是从他罢官革职后开始的,罢官革职使他一落千丈,不再具有昔日风光。这样能使他全身心投入到绘画创作中,“投身新雨露,满眼旧江山”既对清王朝不满,又更怀念明王朝。他的这一思想不但行之于画作,也行之于诗歌、文稿,王士祯曾题诗云:“琴中贺若谁能解,诗里渊明仔细寻,古木苍山数茅屋,青溪遗老岁寒心。”此诗概括了《江山卧游图》中期创作的主要思想内容。

程正揆在《题江山卧游图》的跋语中说:“造化既落吾手,自应为天地开生面,何必向剩山残水觅活计哉!且沧海陵谷,等若苍狗白云,千年一瞬也,安知江山异日不迁代入我图画中耶?”他有时把山水江景描绘得脱离于现实,认为“为天地开生面”,由此而否定自然景色的真实性和相对的稳定性,从中也能反映出他罢官后的失意和玩世不恭的生活态度,由于他所处的时代政治风云多变和大起大落的生活经历,使他从老庄和佛教的哲理中去寻找安慰,因此他这时的思想体系和绘画理论也都围绕着人文主义情怀和老庄思想体系展开。从佛教的“万物皆空”和老庄的虚无主义的“顺其自然”思想出发,程正揆把宇宙万物以及一切变化都看成虚幻的图画,连自己的所作所为也加以否定,他说:“学道三、四十年,若牛之上树;涉世千百万状,类羊之触藩。遇事虽若网闻,望道实未之见。不知老至,犹托江湖。”他认为追求了三、四十年的孔孟之道就像牛上树一样,什么也没得到,是对他罢官后的一种感慨,也是他接受了佛教的“万物皆空”和庄子“虚无主义”之后的必然结果。

三、晚期“厌世闲适”的创作思想

程正揆在晚年时期的思想及艺术风格发生过较大的变化,在《江山卧游图》以及其他文艺作品中都能反映出他对现实的不满,如他在《虱说》中以辛辣的笔调讽刺和挖苦那只爬到宰相胡须上、受到皇帝眷恋的虱子,其实就是在讽刺那些无一技之长、纯靠阿谀奉承、附势求荣的人。他说:“小儿弄珠,不异一果,弃之取之,何关得失?尧之让天下,巢、许之辞天下,亦等之一果尔。后世眼眶子如粟粒,看得天子恁般大,帝王恁般奇特,便有许多惊天怪地话赞叹不了。”[4]36这段话颇有点平等民主的思想意味,他认为天子、帝王也和普通人一样,不应该看得那么“大”和那么“奇特”,也没有必要用那么多“惊天怪地”的话语去赞美他们。这在当时的封建帝王社会里可以说是非常超前、难能可贵。

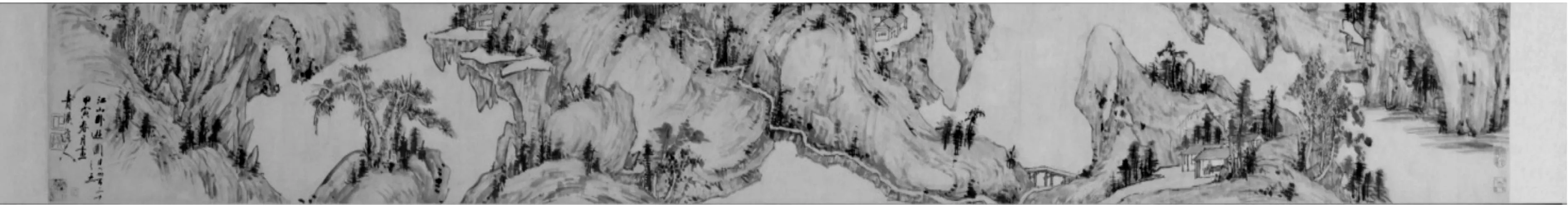

图3 《江山卧游图》

程正揆《江山卧游图》的创作有五百卷之多,且每一幅都经过了精心设计,创作构图布局变化多端,笔墨情调妙趣横生,结构严谨,笔简意繁,各卷意境都抒发着不同的人文思想情感,独创了一种在总标题之下冠以众多副题进行师法造化的艺术表现形式。画面上往往湖光山色,层峦叠嶂,烟水浩淼,山间烟云缭绕,清泉潺潺,碧潭如镜,瀑布飞泻,林木葱茏,掩映着亭台楼阁,野村萧寺。隔岸有桥梁通过,临溪设栏,人物来来往往,或在静听溪水,或在坐观云起,显得悠然自得。整个画面氛围就像一首陶渊明的田园诗,一派世外桃源的景象,这也是他为自己这类人文士大夫设计出的理想生活环境。在这里没有城市的喧嚣,没有官场的勾心斗角,清净而不空虚,闲适而不寂寞,既在人世天堂又远离红尘。晚期作品在笔墨结构上,较多地吸取了元代黄公望和明代沈周的特点,用笔粗壮,奔放有力。画面上往往怪石嶙峋,奇峰突兀,山路崎岖,回廊茅亭,仿佛如仙人之境。有些则吸取了元代倪云林的风格,构图布局,疏入简出,水墨写意,清新淡雅,古木苍山,孤村茅舍,给人一种荒寒萧瑟之感,表达了作者晚年的心境(如图3)。程正揆所处的时代正是“文人画”风行的时代,他博学众长、善于诗画,是以文人士大夫的身份来从事绘画创作的,他的创作既师承董其昌、倪云林又不受其影响,他说:“余少年好弈,晚年好画,虽未敢造绝技,而差胜时流,岂非无英雄遂成名者耶?”程正揆虽然称不上是画坛巨匠,但也是一位富有创造性的画家,在他的创作中比较注重山水画的思想内容,他在表现山水的宁静、幽雅、奇特以及田园风光等方面,塑造了完美的山水画形象,表达出诗一般的意境,给人以美的享受。他的山水画内容充实、形神兼备,他所创作的《江山卧游图》五百卷在当时就被传为佳话。其丘壑层出不穷,至老不衰,说明他不但有深厚的观察能力,而且有丰富的想象和创造能力。在笔墨技法上,他主要继承了董其昌和元四家的画法,其中又以黄公望、倪云林为主,并借鉴沈周的特点,可谓博览众长,他反对学习古人“泥古不化”,主张“无法而法,乃为至法”。从他的作品中可以看出他变化多端的各种技法和独到的创作思想,是值得我们去深入研究和借鉴学习的。

参考文献:

[1]郭因.中国绘画美学史稿[M].北京:人民美术出版社,1981.

[2]葛路.中国古代绘画理论发展史[M].上海:上海人民美术出版社,1982.

[3]薛峰.简明美术辞典[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1982.

[4]杨新.程正揆[M].上海:上海人民美术出版社,1982.

Cheng Zhengkui’s A Horizontal View of the Country and its Creative Ideas

XI Lin-yuan

(ZhejiangTongjiTechnologyVocationalCollege,Hangzhou,Zhejiang311231)

Abstract:Cheng Zhengkui’s A horizontal View of the Country is his master pieces with more than five hundred paintings,in which the painter’s being indifferent to fame and fortune,his enjoying tranquility in life,his cynical outlook on life and his being influenced by Zhuangzi is displayed.From his government position in the late Ming r to his retirement from government post at the beginning of the Qing dynasty,the painter both talent and morality devoted most of his time and energy to the painting career.His perseverance and his pursuit of art creation is a good topic for study.

Key words:Cheng Zhengkui;A horizontal View of the Country;creative ideas

中图分类号:J206

文献标识码:A

文章编号:1671-9743(2016)02-0093-03

作者简介:奚林元,1958年生,男,湖北武汉人,副教授,研究方向:美术教育教学。

收稿日期:2016-01-05