专利制度的特征与机理:来自中国的经验研究

蒙大斌(天津商业大学经济学院,天津300134)

专利制度的特征与机理:来自中国的经验研究

蒙大斌

(天津商业大学经济学院,天津300134)

【摘要】专利制度的功能和绩效一直是存在较大争议的问题,尤其是在发展中国家。本文探讨专利制度在中国后发追赶过程中发挥作用的机制,并且基于时间序列的计量模型分析中国专利数量与全要素生产率之间的关系。研究发现:中国专利制度具有低标准申请、狭窄保护、先申请授予、不完全信息披露与低水平的专利执法等特点,能够有效地激励本国企业通过逆向工程模仿外国先进技术,产生适应性的发明,同时有利于增强技术扩散,进而显著地提升了中国的全要素生产率;但是,由此所造成的原创性发明激励缺失与限制访问等问题将会制约中国进一步的技术发展。

【关键词】专利制度;有效性;全要素生产率;VAR模型

引言

2013年,中国国内发明专利的申请量超过70万件,排名世界第一,而发明专利授权量超过23万件,排名世界第三。①一般理论认为,专利制度为创新活动提供了一种很好的补偿机制,克服了由于知识外部性带来的市场失灵,从而成为激发企业技术创新的关键R&D诱因。然而,刊载于国际权威杂志的最新研究认为,专利制度没有或者很少促进了创新,专利保护可能还会对创新产生负面的作用。[1-2]

鉴于人们对专利制度的有效性存在着广泛争议,我们不禁要问,中国拥有如此庞大的专利数量到底是福还是祸?作为后发兴起的国家,在技术追赶过程中,中国的专利制度扮演着一个什么样的角色?在当前,中国的专利制度究竟对企业创新产生了什么样影响?显然,研究这些问题对于中国成功地实施国家知识产权战略是至关重要的。

1 文献综述

近些年来,学者们研究重心不再是专利制度是否有效这一核心问题,而是在假定其有效的情况下,利用专利长度和宽度等变量进行最优专利设计。实际上,这个假设前提并不一定成立,专利制度的功能和绩效是存在巨大争议的。

1.1专利制度有效性的争论

早期的学者认为专利制度是“有益”的。Clark 在19世纪就提出以专利法律来保护知识资产是必需的,专利保护为创新研发活动提供了激励。[3]Horstmann等则强调专利信息披露的职能,创新者的义务是将私有的技术知识进行公开披露,政府为创新者提供一定期限的排他性保护,这样使得同行业者能够据此披露的信息进行后续的创新。[4]而Engel和Radcliffe探讨了利用专利权为高科技企业融资的问题,专利权通过融资带来现金流,又使其成为专利产业化与商业化的一种方式。[5]另外,Fosfuri和Gambardella的研究指出专利对无形知识资本进行产权确立,并且以法律的形式进行保护,这就减少了技术的交易费用,专利持有者通过出售专利产权或达成许可协议的形式促成了技术的市场交易,有效地促进了知识的传播。[6]

近年来,随着专利作为战略竞争的武器,一些学者又提出了专利制度的“有害论”。Shapiro提出了战略专利的问题,专利持有人通过申请专利占据技术的关键位置,使得竞争对手遭受技术封锁,不利于市场的竞争与技术的进步。[7]其次,Hall和Ziedonis发现在1975—1995年间,专利制度带来了专利数量的增多,但是却没有增加创新的R&D投入,这源于大型企业进行专利组合竞赛的结果。[8]专利组合提高市场进入的门槛,并且为后续公司的创新造成了阻碍。再有,Shalom和Deegan研究了专利制度对基因技术的影响,特别指出专利保护限制访问基础知识,这在很大程度上阻碍了这一技术的持续发展。[9]

此外,还有一些学者认为,专利制度是“无用”的。诺斯认为,专利制度的建立提高创新的私人收益率,鼓励了技术发生变化,并且将工业革命归因于专利制度。[10]然而,Lerner最新的研究表明当时的专利制度执行状况相当的糟糕,根本不可能带来丰厚的创新回报,当时的技术进步主要是由于近代科学技术发展的必然结果。[1]而Nelson从进化论的视角,证明了提前学习曲线、技术的复杂性和互补性资产等因素对于维持企业竞争力的决定作用,以专利为手段保护只能起辅助作用,往往可以忽略不计。[11]同样,Cohen等人分析表明,对于大多数行业而言,申请专利不是最佳的保护手段,而保密才是首选的保护方式。[12]

1.2中国专利制度与技术进步的研究

对于中国专利制度与技术进步之间关系的研究还相对缺乏,学者们主要集中关注中国专利总量的经济效应。平新乔、尹静研究了我国1993年以延长专利保护时间为主的专利法修改对专利申请量和R&D投资的影响,结果显示,这次改革并未使专利申请数量和研究开发投入的倾向上升,反而有所下降。[13]Xiangdong Chen利用时间的虚拟变量考察了中国三次专利制度变革对于中国创新绩效的影响,研究认为中国加强专利保护起到了积极的作用,不仅提高了专利的产出,也提高了创新的效率。[14]隋广军等分别将发明专利视为原创型技术,将实用新型和外观设计专利视为模仿型技术,发现推动中国高技术产业发展的不是原创型技术,而是模仿型技术。[15]赵彦云、刘思明考察不同类型专利对经济增长方式的影响,指出发明专利在1997年以前没有促进全要素生产率的进步,1997年以后显著地促进全要素生产率提升,说明当前原创性的创新对于中国经济增长方式转变的意义。[16]

1.3评述

通过上面的综述可以发现,对于发达国家来说,专利制度的有效性是值得怀疑的;而对中国的经验研究表明,专利保护似乎有益于我国的技术进步。但是,现有的研究至少存在着三点不足:

第一,没有具体研究中国专利制度的特点。专利制度的设计是一个十分细微和具体的工作,每个国家都有很大的区别,对中国专利制度的实证研究没有清晰地揭示出中国专利制度的重要特征,因此也就不能具体地判断中国专利制度是如何发挥作用,也不能为后续的专利制度改革提供意见。

第二,没有研究中国专利制度在中国后发追赶过程中发挥作用的具体机制。专利制度在发展中国家的作用至今还是一个有待研究的课题,毕竟发展中国家很少从事创新活动。而且专利制度发挥作用,可能依赖于不同的经济环境,中国经济转型30年,这其中专利制度扮演了一个什么角色,还不得而知。

第三,忽视中国专利制度所带来的负面效果。学者们大量应用总量的分析方法,没有考虑专利活动的异质性。专利制度可能对特定的行业有效,而对一些行业是无效的,甚至是会是有害的。当前的研究没有指出中国专利制度的负面效应,这将不利于中国专利制度的进一步改革。

2 中国专利制度的特征与机理

中国专利制度具有低标准申请、狭窄保护、先申请授予与不完全披露等特点。经过细微的观察发现,这些特点能够巧妙地促进中国的技术进步。

(1)低申请标准

中国授权的专利在新颖性与创造性方面,远远逊色于美日欧等发达国家。典型的事实特征是中国专利制度严重依赖于实用新型和外观设计。实用新型专利又被称为小发明,它的创造性远远低于发明专利的标准;外观设计只需要表现出新奇,而不是创造性,就可以取得专利保护。在实用性方面,中国的科技体制主要以论文与专利为产出指标,导致了中国专利的实用性较差,出现了所谓的高新技术与产业脱节的问题。近年来,中国的《专利法》对于专利申请标准的规定有所提高,用“绝对新颖性标准”替代了“相对新颖性标准”。虽然中国专利申请的标准比较低,但是较低的申请标准与中国的创新能力是相适应的。这使得相关的创新主体受到专利制度的激励,造成大量反向工程与模仿创新专利产品的出现,在一定程度上有利于中国实现技术追赶。

(2)狭窄的索赔范围

中国的专利法对于专利的保护范围做出了明确的规定,而司法机关在判断是否构成侵权时,需要根据具体的案情和综合利用相关原则进行判断。中国《专利法》第五十六条规定,专利保护的范围以说明书中的权利要求为基准。其中暗含意思是:允许利用说明书和附图对权利要求的表达范围做出一定程度的修正。从法律层面上讲,中国的专利宽度,是介于单纯的保护技术核心与连同保护技术外围之间,具有很大的弹性,专利权的保护范围具有模糊的边界。

同时,中国专利法在侵权判断时,也采取全面覆盖原则和等同原则。国家知识产权局的《审查指南》规定:以基本相同的方式,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,构成侵权。因此,在法律层面上,中国的专利宽度做了合理的规定,但是专利宽度的最终确定却是由司法实践来决定,从这方面来看,中国专利索赔的实际范围要狭小得多。

(3)先申请授予原则

中国的《专利法》第九条规定:专利授权采取先申请授予原则,即同样的发明创造的拥有者中,如果谁最先申请了专利,谁就获得专利授权。这种规则消除了许多专利的最初发明者身份,并且诱导企业做出迅速披露与提前申请的决策。不论能否取得专利权,专利申请的前提就是要将发明内容对外公开。一些企业往往将自己苦心多年的研发成果为了申请专利而无条件地让竞争者学习,而取得了专利之后,却丧失了后续的研究优势。另一些企业往往在此基础上进行进一步的更为成熟的研究,建立新的竞争优势。

(4)不完全信息披露

专利制度需要通过大众媒介传播专利披露的技术信息。但是,中国现行法律没有规定具有法律约束力的技术披露义务,也就是说中国专利的信息披露与美国模式相近。《专利法实施细则》第十七条规定,专利说明书应当包括背景技术的内容,写明对发明专利或者实用新型专利的理解、检索、审查有用的背景技术;如有可能,并引证反映这些背景技术的文件。但是,中国的《专利法》并没有规定申请人在专利说明书“背景技术”部分中对发明技术进行披露的具体要求,也并未规定申请人如果不予披露或未能真实披露的法律后果。

(5)低水平的专利执法

中国专利保护的执法体制是一种“多管道平行与协调运作”的模式。当专利侵权发生时,专利持有人既可以向法院起诉,也可以向相关的行政管理机关提出申诉。有权受理专利纠纷案件的一审法院是省、自治区或直辖市政府所在地的中级人民法院,以及最高人民法院指定的其他中级人民法院。由此可见,专利的执法权力在于地方政府。在专利保护的问题上,地方政府凭借在信息获取上的优势,经常基于自身经济发展的考量,纵容本地企业模仿,令中国的专利执法不容乐观。

3 假说、模型设定与检验结果

3.1假说

根据上文的理论分析,我们提出四个可检验的假说。

首先,实用新型专利相对于发明专利具有较弱的新颖性和非显而易见创新性的要求,企业申请实用新型专利可能源于之前公布的发明专利。中国专利制度鼓励提交实用新型以及后续发展的专利。因此,我们的第一个假说:

假说1:发明专利申请数量是实用新型专利申请数量的正向Granger原因。

接下来,我们认为,中国的授权前披露编报规则作为一种机制,促进技术扩散,发明专利和实用新型专利申请存在技术外溢效应。因此,促成我们的第二个假说:

假说2:实用新型专利申请数量和发明专利的申请数量是全要素生产率TFP增长的正向Granger原因。

再有,我们提出,一旦处于受保护状态,使用的技术变得更加绝缘,限制访问会抑制技术的扩散。排他性的专利授权会降低全要素生产率增长。因此,我们得到了第三个假说:

假说3:实用新型专利和发明专利的授权量是导致全要素生产率TFP增长的负向Granger原因。

最后,我们认为实用新型专利的申请,会造成申请发明专利的预期收益下降,从而导致发明专利的激励不足,最后造成原创性的发明专利数量的减少,所以,我们提出了假说4:

假说4:实用新型专利授权数量是发明专利授权数量的负向Granger原因。

3.2模型设定

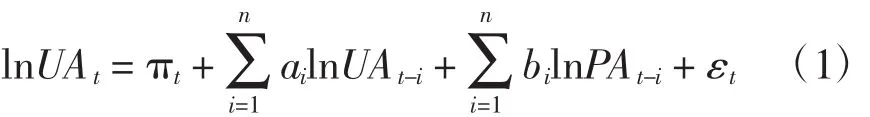

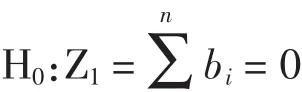

因为不能确保我们的变量是具有平稳性或者存在协整关系,如果直接用普通最小二乘法进行变量之间的回归分析,就可能产生伪回归现象,使得不存在任何关系的变量呈现显著的回归结果。[17]因此,我们首先进行单位根检验,对变量的平稳性和趋势性进行判断,然后进行协整分析,判断检验变量间是否存在长期的相关关系,再进行Granger因果关系检验,最后建立向量自回归(VAR)模型判断变量间因果关系的方向。我们首先将根据Granger[18]的方法建立VAR模型,可以得到回归方程(1)-(6):

对应假说1的回归方程:

对应假说2的回归方程:

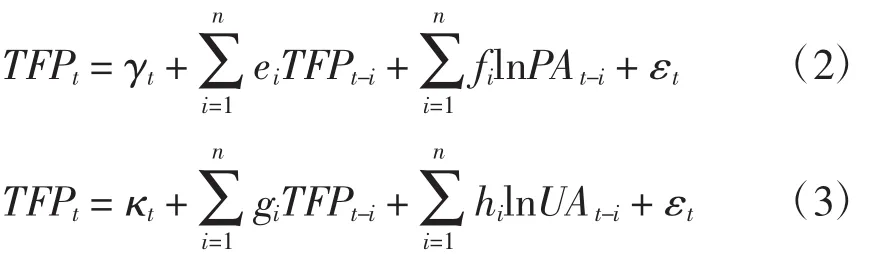

对应假说3的回归方程:

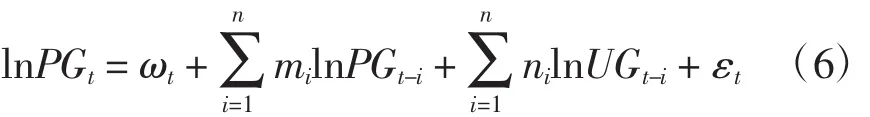

对应假说4的回归方程:

3.3全要素生产率的测度

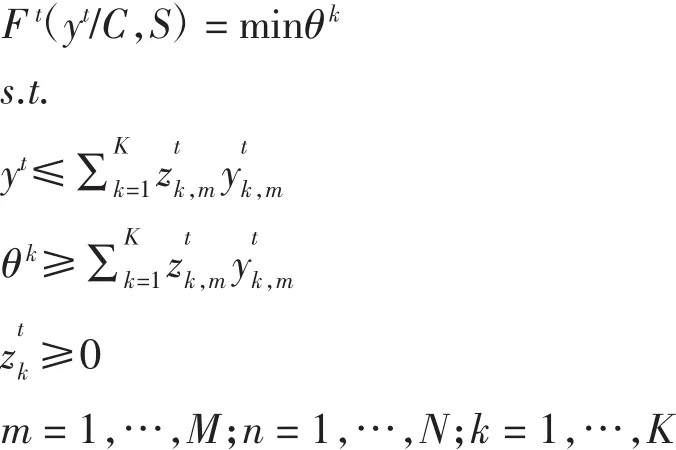

我们采取数据包络分析(DEA)与Malmquist指数相结合方法测度中国的全要素生产率。②Malmquist指数的实质是通过两个不同时刻距离函数的比值来刻画生产率的变化,而距离函数的求解则需要借助于数据包络分析(DEA)的数学线性规划模型,DEA的基本逻辑是利用投入产出观测数据构造出最佳生产前沿面,然后计算每一个决策单元在两个时期分别相对于最佳生产前沿面的距离,并以此定义相对效率的变化。

其中,z表示每一个横截面观察值的权重。在此基础上,计算每一个生产单位基于投入的Farrell技术效率的非参数规划模型为:

投入距离函数可以看作某一生产点(xt,yt)向理想的最小投入点压缩的比例。根据Caves等[20]的研究,基于投入的全要素生产率指数可以用Malmquist生产率指数来表示,即:

这两个指数分别测度了在时期t和t + 1的技术条件下,从时期t到t+1的技术效率的变化。现实中常用以上两个指数的几何平均值来计算生产率的变动。

我们选取《中国统计年鉴》所载的历年GDP数据作为产出变量,以历年的固定资产存量水平③和从业人口数量作为投入变量。由于统计年鉴所载的数据均为各年度的当年价值,其中必然包含价格变动因素,因此直接采用原数据进行分析必然会因价格水平的差异而导致结果出现偏差。因此,我们对涉及价值形态的样本数据进行必要的价格调整。经过测算,表1就是我们所求出的全要素生产率的值。

表1 1985—2011年中国全要素生产率变动率

3.4检验与分析

(1)单位根检验

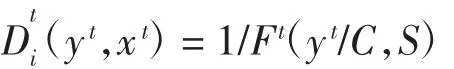

下面采用两种常用的检验统计量ADF(Augmented Dickey-Fuller)和PP(Phillips-Perron)分别对TFP、UG、PA、PG、UA进行单位根检验,结果见表2所示。

根据两种检验模式下的检验结果:表1中的第2列和第3列的数据显示,在变量水准项的检验结果方面,所有变量的水准项检验结果都接受零假设,由此可知变量TFP、lnPA、lnPG、lnUA、lnUG都是非稳态的时间序列,具有时间趋势;根据第4列和第5列数据显示,在变量的一阶差分项的检验方面,所有变量的检验结果都达到一定程度的显著水准,虽然经济增长率TFP的一阶差分ADF值没有通过检验,但其PP值通过检验,所以,仍可以认为这些个变量均为整合阶次为1的I(1)变量。对这些非平稳的变量应采用协整方法进行检验是否存在长期相关关系。

表2 单位根检验

(2)协整检验

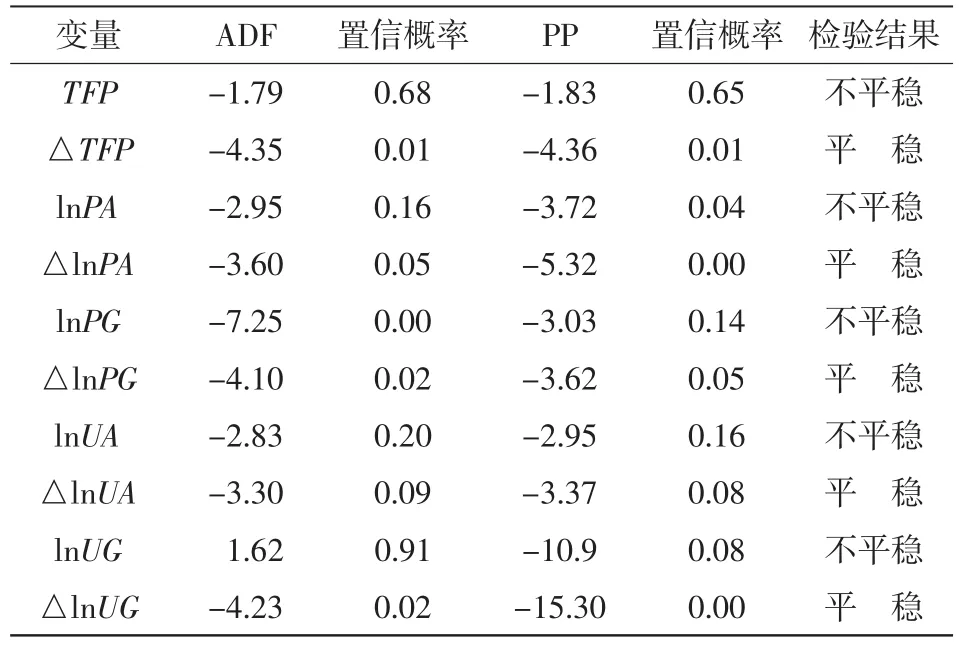

基于前面的检验结果:变量TFP、lnPA、lnPG、lnUA、lnUG都是整合阶次为1的I(1)资料,可以对这5个变量进行协整检验。由于考察的变量多于2个,所以我们采用Johansen最大似然协整检验方法,检验我们所关注的变量之间是否存在长期均衡关系,进而可以区分长期关系和短期动态。由于变量TFP、PA、PG和UA清楚地表明存在趋势性,看来最合适的是考虑具有无约束常数项,有一个或多个共同的随机趋势,这些随机趋势包含有确定性趋势成分的情况,回归结果见表3。

表3 Johansen协整检验结果

迹统计量和λmax的结果都显示,在5%置信水平下,全部拒绝协整向量为零的假设,也同时拒绝至少存在一个协整关系的假设。这表明TFP、lnPA、lnPG、lnUG和lnUA之间存在协整关系,这就意味着各个变量之间存在长期相关关系,进而表明变量之间可能存在某种因果关系。

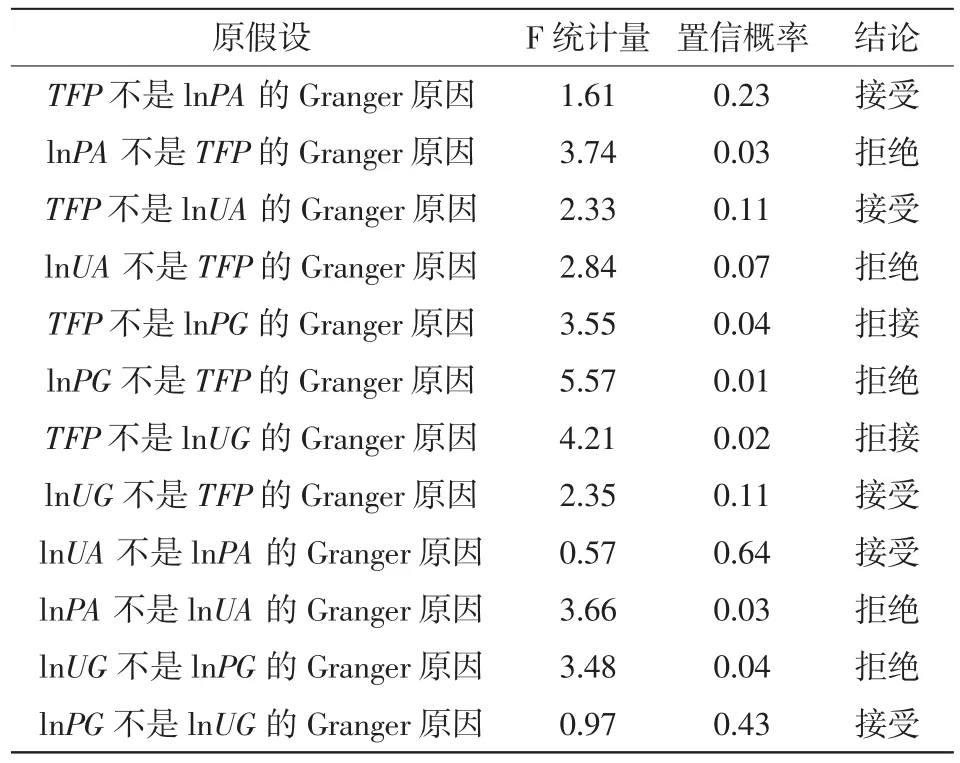

(3)Granger因果检验

由于协整关系只能说明变量之间至少有单向的因果关系,并不能具体指出何为因、何为果,因此需要进一步检验因果关系方向。

表4 Granger因果检验结果

结果显示,lnPA是TFP的Granger原因,lnUA 是TFP的Granger原因,lnPG与TFP是双向的Granger因果关系,lnPA是lnUA的Granger原因,lnUG是lnPG的Granger原因。只有发明专利授权与全要素生产率之间的关系,超出了我们的意想。TFP是lnPG的Granger原因,可以被解释为中国技术发展水平越高,企业的创新能力越强,也就越倾向于获得更多的专利授权。

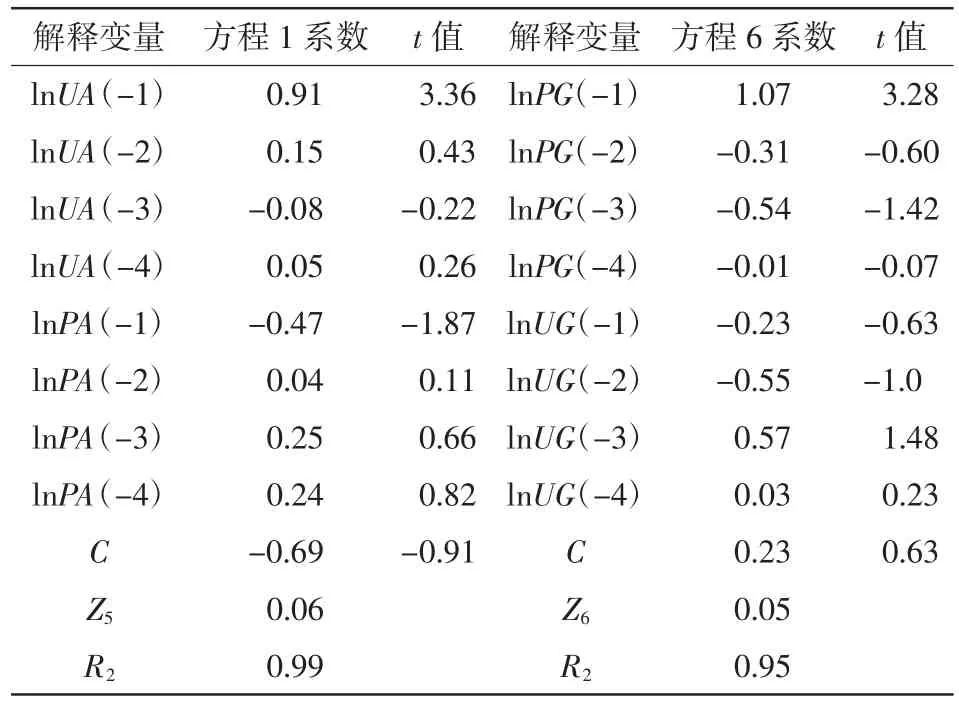

(4)VAR检验

由于VAR模型对外生变量和内生变量可以不必加以区别而同等对待,其估计的结果便具有更高的可靠性,同时,VAR模型能够大致判断出是正向因果关系还是负向因果关系,因此又被看作是更精确的因果关系检验。

结果表明,lnPA滞后期的系数全部为正,当然Z2的值也为正,拒绝零假设,说明发明专利申请对于我国全要素生产率产生了正向作用;lnUA的滞后三期系数为负数,其余为正,Z3的值为正数,拒绝零假设,说明实用新型专利申请对于我国全要素生产率起到了积极的作用。自此,假说2得到证实。

方程4中,我们的假说认为发明专利授权会阻碍全要素生产率增长,但是回归的结果拒绝了我们的假说,结果表明专利授权对全要素生产率的影响很微弱。这说明中国专利授权带来的限制访问的问题还没有那么严重。中国的技术创新并非横向的交互访问,而是纵向的追赶,知识的应用大多并行不悖。这也说明中国在创新组织建设方面还远远没有成熟,只能单独模仿,不能交互作用。

表5 VAR模型检验结果(1)

表6 VAR模型检验结果(2)

表7 VAR模型检验结果(3)

方程1最终支持了我们的假说1,即发明专利申请是实用新型申请的正向原因,Z5大于零,但是我们发现发明专利申请的滞后一期严重阻碍了实用新型专利的申请,可能原因是在审查期间相关部门排除了一些新颖性不足的实用新型申请。方程6的实用新型授权量是发明专利授权的负向原因,同时联合参数检验值Z6大于零,自此,假说4得到了证实。

4 结论

总体来讲,中国专利制度具有低标准申请、狭窄保护、先申请授予、不完全信息披露与低水平的专利执法等特点,中国专利制度的特征导致了本国企业在学习外国先进的技术知识方面发挥积极的作用,显著地提升了中国的全要素生产率。但是本文的研究也发现,在中国特色的专利制度下,大量的实用新型专利授权侵蚀了发明专利的合法利益,阻碍发明专利的积极申请,导致中国原创性的发明激励不足;此外,研究发现授权后的专利仍然对全要素生产率产生正向的影响,说明当前中国因为专利授权引起的限制访问的问题并不严重,从这些经验观察来看,中国专利制度的作用机理是很适合促进技术扩散,而非支持原创性的发明创新。本文认为专利制度进一步的变革是值得进一步探讨的,如果不能推动原创性发明大量涌现,经济转型的目标是不可能实现的。

注释:

①上述的数据来源于中国国家知识产权局。

②与“索洛余值”的参数估计方法相比,DEA作为一种非参数估计方法,其估计过程不需要设定具体的生产函数形式,由此也可以避免由于设定了错误的模型形式而导致估计结果的偏差。

③我们采取永续盘存法来求出固定资产存量,其具体方法为:以每年的固定资产投资总额作为当年新增固定资产投资ΔKt,第t年价格指数为PKt,则第t年的固定资产实际存量为:Kt= σKt-1+ΔKt/PKt,取固定资产折旧率水平为5%,我们以1980年固定资产存量为基期。

参考文献:

[1]LERNER J.Patent Protection and Innovation over 150 Years[J].NBER Working Paper,2002(10):139-140.

[2]BESSEN J,HUNT R.An Empirical Look at Software Patents[J].Economics & Management Strategy,2007,4(11):157-189.

[3]CLARK.Outline of Modern Industrial Applications of Economic Theory and Public Policy in[M].New York:Columbia University Press,1907.

[4]HAUSMAN I A,HAIL B H,GRILICHES Z,Econometric Modelsfor Count Data with an Application to the Patents RftD Relationship[J].Econometrica,1984:909-938.

[5]ENGEL G L,RADCLIFFE M F.Intellectual Property Financing for High-technology Companies[J].Uniform Commercial Code Law Journal,1986,3(10):30-40.

[6]FOSFURI,GAMBARDELLA A.Markets for Technology and Their Implications for Corporate Strategy[J].Industrial and Corporate Change,2001,10(2):419-451.

[7]SHAPIRO C.Navigating the Patent Thicket:Cross Licenses,Patent Pools,and Standard Setting[M]//JAFFE A,LERNER J,STERN S.Innovation Policy and the Economy,Cambridge:National Bureau of Economic Research and MIT Press,2000.

[8]HALL B,ZIEDONIS R H.The Patent Paradox Revisited:an Empirical Study of Patenting in the U.S.Semiconductor Industry[J].RAND Journal of Economics,2001,32(6):101-128.

[9]AVITAL B S,ROBERT C D.Patents and Innovation in Cancer Therapeutics:Lessons from CellPro[J].Milbank,2002,80(4):637-676.

[10]道·诺斯.制度变迁理论纲要[J].改革,1995(3):23-26.

[11]NELSON R R.In the Rate and Direction of Inventive Activity[M].Princeton:Princeton University Press,1989.

[12]COHEN,NELSON,WALSH J P.R&D Spillovers,Patents and the Incentives to Innovatein Japan and the United States[J].Research.Policy,2002(31):1349-1367.

[13]平新乔,尹静.假冒生产对专利制度的伤害[J].经济研究,2004(10):104-114.

[14]CHEN X D,HA N L,NIU X.Impact of IPR System on Patent based Innovation in China:Empirical Studies over Chinese Patent Reform in 2000[J].Innovation Management and Industrial Engineering,2011(8):99-113.

[15]隋广军,申明浩,宋剑波.基于专利水平地区差异的高科技产业化问题研究[J].管理世界,2005(8):87-93.

[16]赵彦云,刘思明.中国专利对经济增长方式影响的实证研究:1988-2008年[J].数量经济技术经济研究,2011(4):34-48.

[17]GRANGER C W J,NEWBOLD P.Spurious Regressions in Econometrics[J].Journal of Econometrics,1974,2(2):111-120.

[18]GRANGER C W J,Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods[J].Econometrica,1969(7):424-438.

[19]FARE R,GROSSKOPF S,NORRIS M,et al.Productivity Growth,Technical Progress,and Efficiency Change in Industrialized Countries[J].American Economic Review,1994,84(1):66-83.

[20]CAVES D W,CHRISTENSEN L R,Diewert W E.The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input,Output,and Productivity[J].Econometrica,1982,50(6):1393-1414.

[21]LEVIN R,KLEVORICK A,NELSON R,et al.Appropriating the Returns from Industrial Research and Development[J].Brookings Papers on Economic Activity,1987,9(16):783-820.

[22]ARROW K J.Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention[M].Princeton:Princeton University Press,1962:382-385.

[23]GALLINI N.Patent Length and Breadth with Costly Imitation[J].Elsevier,1992,17(3):419-436.

(责任编辑丁平)

[24]KELLER W,Knowledge Spillovers at the World’s Technology Frontier[J].CEPR Working Paper,2001(11):2816-2817.

[25]SCHUMPETER J A.The Theory of Economic Development:An Inquiry into Profits,Capital,Credit,Interest,and the Business Cycle[M].Cambridge:Harvard University Press,1934.

Characteristics and Mechanism of the Patent System: An Empirical Study from China

MENG Da-bin

(School of Economics, Tianjin University of Commerce, Tianjin 300134, China)

A bstract:The function and performance of patent system has been a controversial issue, especially in developing countries.This article discusses the mechanism of the role of the patent system in Chinese catching up process, and analyzes the relationship between Chinese patent quantity and total factor productivity, basing on the measurement model of time series.This study found: Chinese patent system has the characteristics of low standard application, narrow protection, first apply for grant, incomplete information and low level patent law enforcement and so on.This can effectively encourage domestic enterprises to imitate foreign advanced technology through reverse engineering to produce adaptable invention, and meanwhile enhance technology diffusion, so as to realize technology catch-up, and significantly enhance total factor productivity in China.But, original invention incentive deficiency and restricted access issues may hold up further technology development in China.

Key words:the patent system; effectiveness; total factor productivity; VAR model

作者简介:蒙大斌(1986—),男,天津人,讲师,主要从事知识产权、技术创新与产业发展研究。

基金项目:天津市科技咨询重点研究项目“专利导航产业创新驱动体系研究”(TJKX1518)的阶段性成果

收稿日期:2015-11-25

【中图分类号】D913

【文献标识码】A

【文章编号】1674-2362(2016)02-0066-08