安徽城市人居环境质量时空演变特征

孙井东,杨兴柱

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖 241003)

安徽城市人居环境质量时空演变特征

孙井东,杨兴柱

(安徽师范大学 国土资源与旅游学院,安徽 芜湖241003)

摘要:以安徽省17个地市为例,截取2001、2004、2007和2010年四个年份,构建人居环境质量评价指标体系,利用熵值法计算出得分,并对各地市人居环境质量进行排序和评价,研究安徽人居环境质量时间演变和空间演变.通过分析17个地市空间插值效果图,揭示安徽省人居环境质量的空间分异和空间扩展的演变规律.研究发现:省会合肥的人居环境质量优于省内其他城市,沿江城市人居环境质量较高;经济社会因素是决定人居环境质量高低的关键因素,但居住环境、基础设施和公共服务、生态环境的作用日益增强;人居环境质量空间分布上总体呈现“皖南强于皖北,皖东强于皖西”,空间扩展呈现不稳定的发展态势.

关键词:人居环境质量;时空演变;安徽省;城市

引言

城市人居环境是人类赖以居住、生活的基本条件和场所,是一个国家和地区经济发展水平、人们物质文化生活水平的重要标志之一[1].城市人居环境的建设不仅是城市化的重要内容,也是城市化进一步发展的基础.加强对城市人居环境的理论探索和实证研究,有助于发现影响城市人居环境质量提升的各要素发展变化的规律,从而为实践提供正确的理论指导.

国外对人居环境的的研究起源于希腊学者道萨迪亚斯在1958年创立的“人类聚居学”理论[2].在发展的过程中,不同学科的学者不断丰富和发展人居环境科学理论[3-5].到目前为止,国外人居环境的研究主要集中在城市规划、人类聚居、地理学、环境经济学、可持续发展等领域[6].

国内人居环境的研究始于20世纪90年代吴良镛在道萨迪亚斯理论的基础上创立的“人居环境科学”理论[7].此后,很多学者对人居环境质量的评价作了大量的研究与分析.就目前我国人居环境研究已有的成果来看,可将其大致分为两类,一类倾向于以某一城市或某一地区为研究对象,通过建立人居环境指标评价体系,运用主成分法、熵值法或层次分析法等方法计算得分,然后对该城市或区域的人居环境发展状况进行评价,如杨兴柱,王群通过计算得分评价了皖南旅游区的乡村人居环境的发展状况和影响因素[8],王坤鹏对比分析了我国四个直辖市的人居环境[8],李雪铭研究了整个中国的城市人居环境的特征差异[10].另一类倾向分析人居环境与某一发展要素之间的耦合协调关系,通过建立两个指标系统,然后分别算出各自系统的得分,最后选用一种耦合协调模型计算出两个系统的耦合协调度,例如熊鹰等以长沙市为例分析了城市人居环境与经济的协调发展[11],翟建青定量研究了大连市人居环境与产业结构之间的关系[12],杜婷以长三角为例研究了旅游业与人居环境的协调关系[13].

综观已有的文献资料[1、7-22],就人居环境发展状况来看,基于静态单个时间节点研究的多,基于动态多年份演变视角研究的少,基于单个地理空间单元研究的多,从空间视角对比分析多个地理单元间的差异少.现有的研究对于回答一个区域人居环境质量状况是如何发展变化和内在差异演变这样的问题还显得不足.

因此,本文以安徽省17个地市为例,选取对安徽省发展影响较大的两个国家战略,即2004年国家实施中部崛起战略和2010年国务院通过的皖江城市带产业转移战略为时间节点,收集提取2001年、2004年、2007年和2010年四个年份的统计数据,通过建立城市人居环境指标评价体系,运用熵值法和空间插值方法,研究安徽省2000年以来人居环境质量的时空演变的特点,揭示安徽城市人居环境质量发展的空间差异与演变规律,期待为安徽人居环境质量的可持续发展提供参考.

1研究区概况

安徽地处中国中东部,横跨淮河和长江两大水系,毗邻经济最发达的长三角地区.至2010年,安徽省辖合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、宣城、黄山、滁州、六安、淮南、淮北、蚌埠、宿州、亳州、阜阳、巢湖等17个地级市,省域面积13.96万平方公里,常住人口5986万,全省GDP超1万亿元,人均GDP达2586美元,经济发展水平处在全国中游.近年来,在东部沿海地区和整个中国发展速度减缓的大背景下,安徽省却保持着较快的发展速度,社会经济发展有序推进,人居环境质量也不断提高.

2评价指标体系构建与研究方法选择

2.1评价指标体系构建

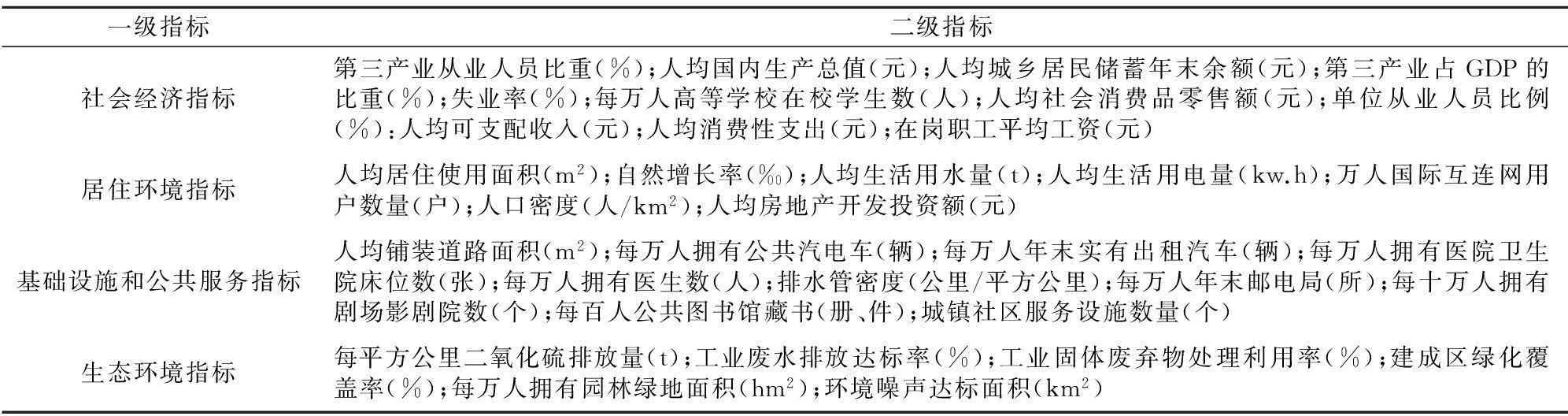

城市人居环境质量评价指标体系的构建既要能客观有效地反映城市人居环境质量的优劣,又要能显示城市人居环境质量的本质内涵、基本特征和主要内容[10].在参照已有的研究成果的基础上[7、10-18、22],并遵循数据采集的全面性、科学性、可比性、可采集性的原则,从社会经济、居住环境、基础设施和公共服务、生态环境四个角度选择了34个相关指标来进行评价,其中人均居住使用面积、人均可支配收入、排水管密度、城镇社区服务设施数量、工业固体废弃物处理利用率来自2002年、2005年、2008年和2011年《安徽省统计年鉴》,其余指标采集于2000-2011年《中国城市统计年鉴》.选取安徽省17个地级市作为研究单元,图形数据来源于国家1:400万基础地理信息数据库.

表1 城市人居环境质量评价指标体系

2.2研究方法选择

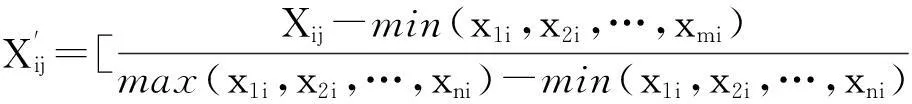

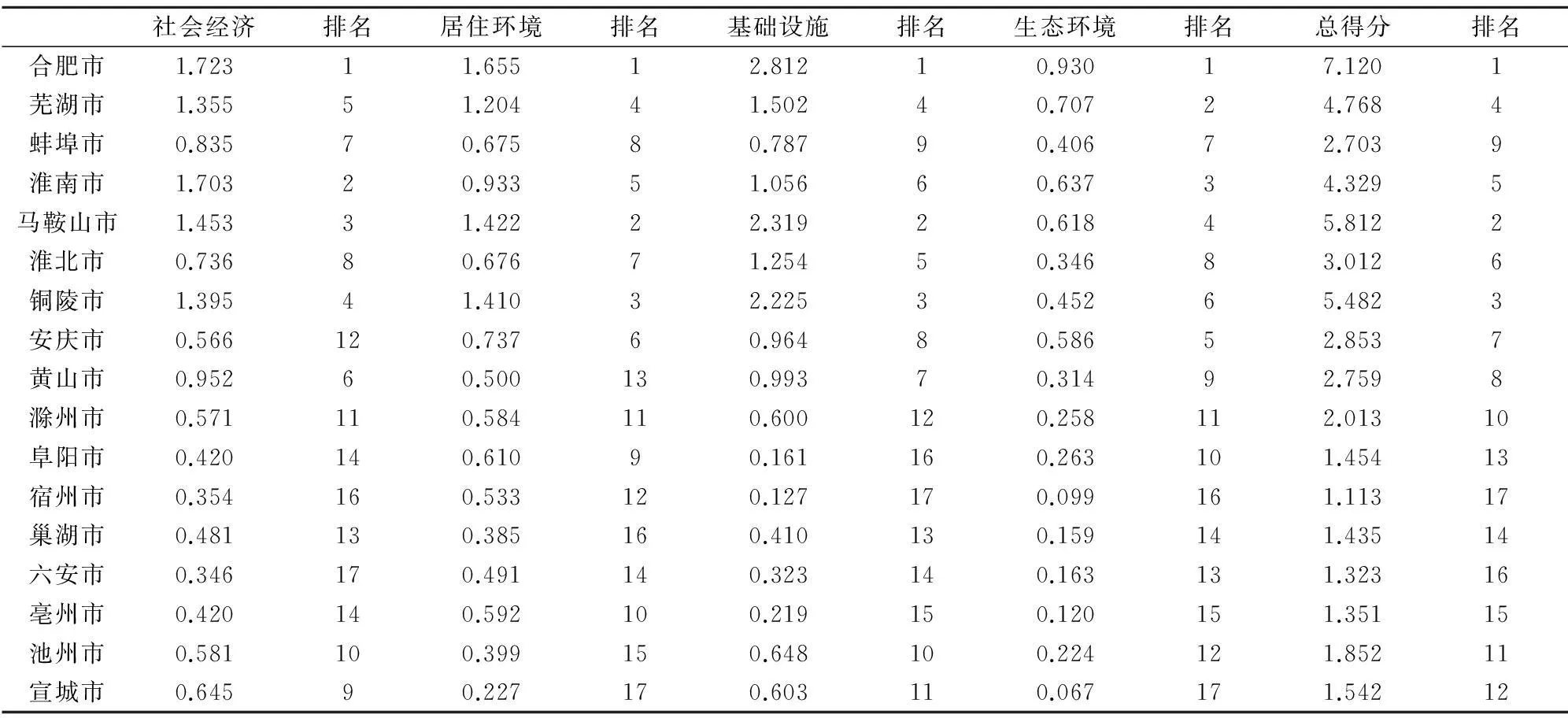

2.2.1熵值法在分析城市人居环境质量时空演变之前,需要先计算出各个城市人居环境质量的得分.熵值法计算得分可以克服多指标信息重叠, 以及人为赋值的随意性,从而反映指标信息熵值的效用价值,利用熵值法计算得分较其他方法更加合理科学[23],其计算过程如下:

设有m个待评价的城市,n个评价指标,则Xij表示为第i个城市的第j个指标的数值(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n).

2.2.2空间插值方法为了更好地揭示人居环境质量空间变化特征,采用空间插值方法,将各个城市人居环境质量扩展成一个连续的表面.本文利用Arcgis10.0中反距离加权插值法(IDW)插件对安徽省17个地级市2001年、2004年、2007年和2010年人居环境得分生成在地图上,形成人居环境质量空间扩展图.

3结果与分析

3.1城市人居环境质量时间演变

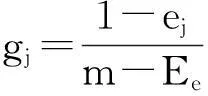

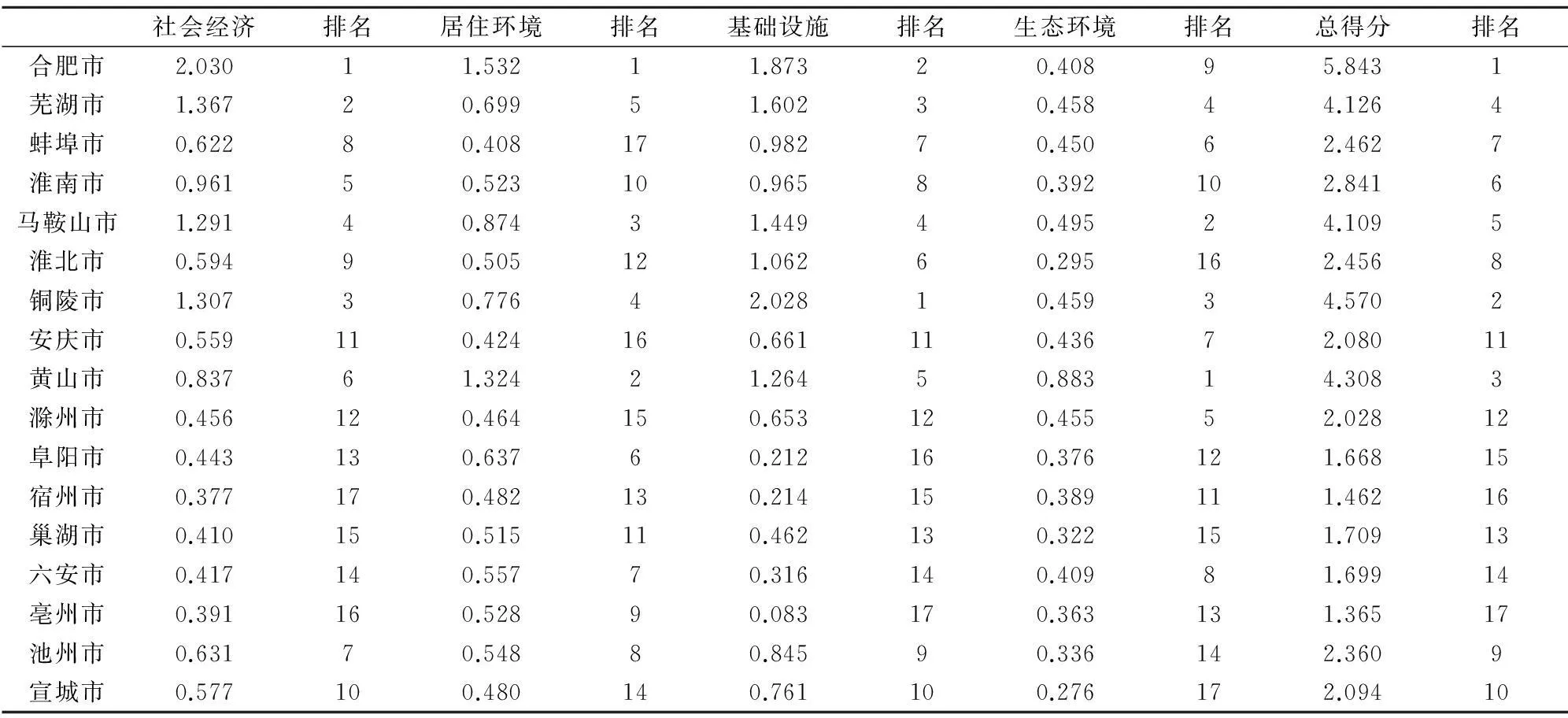

计算2001、2004、2007和2010年4个时间断面的安徽省17个地级市的城市人居环境质量4个二级指标和综合得分,结果与排名见表2-5.

3.1.1城市人居环境质量综合演变通过对比4个年份的综合得分和排名,可以看出近10年安徽省17个地级市人居环境质量发生的一系列变化,具体为:(1)合肥市作为绝对的强核心,人居环境质量一直排名第一,凸显了合肥市作为省会城市的中心地位.(2)排名最稳定的城市为芜湖和铜陵,芜湖除了2001年排名第五,其他年份均排名第四,铜陵除了在2004年排名第三,剩余年份都排名第二.(3)排名最不稳定的城市为黄山,黄山从2001年第八名跃升到2010年的第三名.(4)变化较为稳定的城市为马鞍山、淮北、滁州、六安、巢湖和宿州,其中马鞍山始终排名前列,滁州和淮北位居中游,六安、巢湖和宿州则基本在末位徘徊.(5)排名一直处于上升趋势的城市为黄山、六安、池州和宣城,而一直处于下降趋势的城市为淮南、淮北和滁州.

表2 2001年城市人居环境质量得分与排名

表3 2004年城市人居环境得分与排名

表4 2007年城市人居环境得分与排名

3.1.2城市人居环境质量各子系统演变从表2-5各二级指标的得分和排名,可以看出安徽省城市人居环境质量的变化主要体现在:(1)在社会经济方面,2001-2010年合肥、芜湖、马鞍山和铜陵四市在社会经济方面的得分始终位居前列,除了合肥,其他三座城市相互之间排名时升时降.宿州、巢湖、六安和亳州则一直处于末位.这是因为合肥、芜湖作为安徽省中心城市,马鞍山、铜陵作为全国重要的钢铁、铜的生产加工基地,经济发展水平较高,大型工业企业、外资企业、商贸物流中心集聚.而宿州和亳州位于皖北经济欠发达地区,第二产业和第三产业发展滞后,经济基础薄弱,因而社会经济指标的得分偏低,巢湖和六安则处在合肥经济圈的影响下,对巢湖和六安两地的人才、资本、资源、技术产生“虹吸”,很难集聚本地区的生产要素,因此在社会经济指标方面得分也比较低.其他城市的排名处在不断的变化之中,其中上升趋势最明显城市是池州,池州在2001年只排在第十一位,到2010年则跃升到第七位,下降趋势最明显的是淮北市,从2001年的第七名下滑到2010年的第九名.(2)在居住环境指标得分与排名方面,合肥、芜湖、马鞍山和铜陵的排名一直居于前列.淮南、蚌埠、淮北和安庆下滑趋势明显,如蚌埠在2004年人居环境得分排名第八,到2010则下降到第十七.相反一些经济实力较弱的小城市如黄山、亳州和池州上升趋势明显,如黄山从2001的第十二名上升到2010年的第二名.因此城市的经济实力和规模与城市的居住环境不成一一对应关系.(3)基础设施和公共服务的指标得分与社会经济指标的得分呈现出较大的相关性,即社会经济指标得分与排名较高的城市,其在基础设施和公共服务指标的得分与排名也较高,值得注意的是在四个年份里,所有城市的基础设施和公共服务得分之和在经历了前期和中期的不断上升后,在后期得分开始下降(F2001=16.612,F2004=16.682,F2007=18.71,F2010=15.165),说明在安徽省快速城镇化过程中,2001-2007年基础设施和公共服务城镇化快于人口城镇化,而在2007年以后人口城镇化快于城市基础设施和公共服务城镇化.(4)生态环境得分与排名方面,一些资源型城市的排名下降显著,如淮南、淮北等城市.排名上升最显著的是黄山,在2001年黄山的生态环境排名仅为第九名,到2007年则升至第一名,并在2010保持第一名.合肥作为中心城市在生态环境指标上表现较差,近年来排名不断下滑.

表5 2010年城市人居环境得分与排名

通过对安徽城市人居环境质量时间演变的分析,总体来看,人居环境与各地市的经济发展水平呈现较大的相关性,运用SPSS相关性分析社会经济得分与最后的总得分的各年份相关性分别达C2001=0.960,C2004=0.936,C2007=0.984,C2010=0.950,一定程度上说明经济发展水平越高,人居环境质量的得分与排名越高,经济因素是改善人居环境质量的关键因素.同时在经济社会发展过程中,还要注意协调好居住环境,基础设施和公共服务,生态环境的发展建设,避免因某一个方面的滞后发展而影响整体人居环境质量的提升.

3.2城市人居环境质量的空间演变

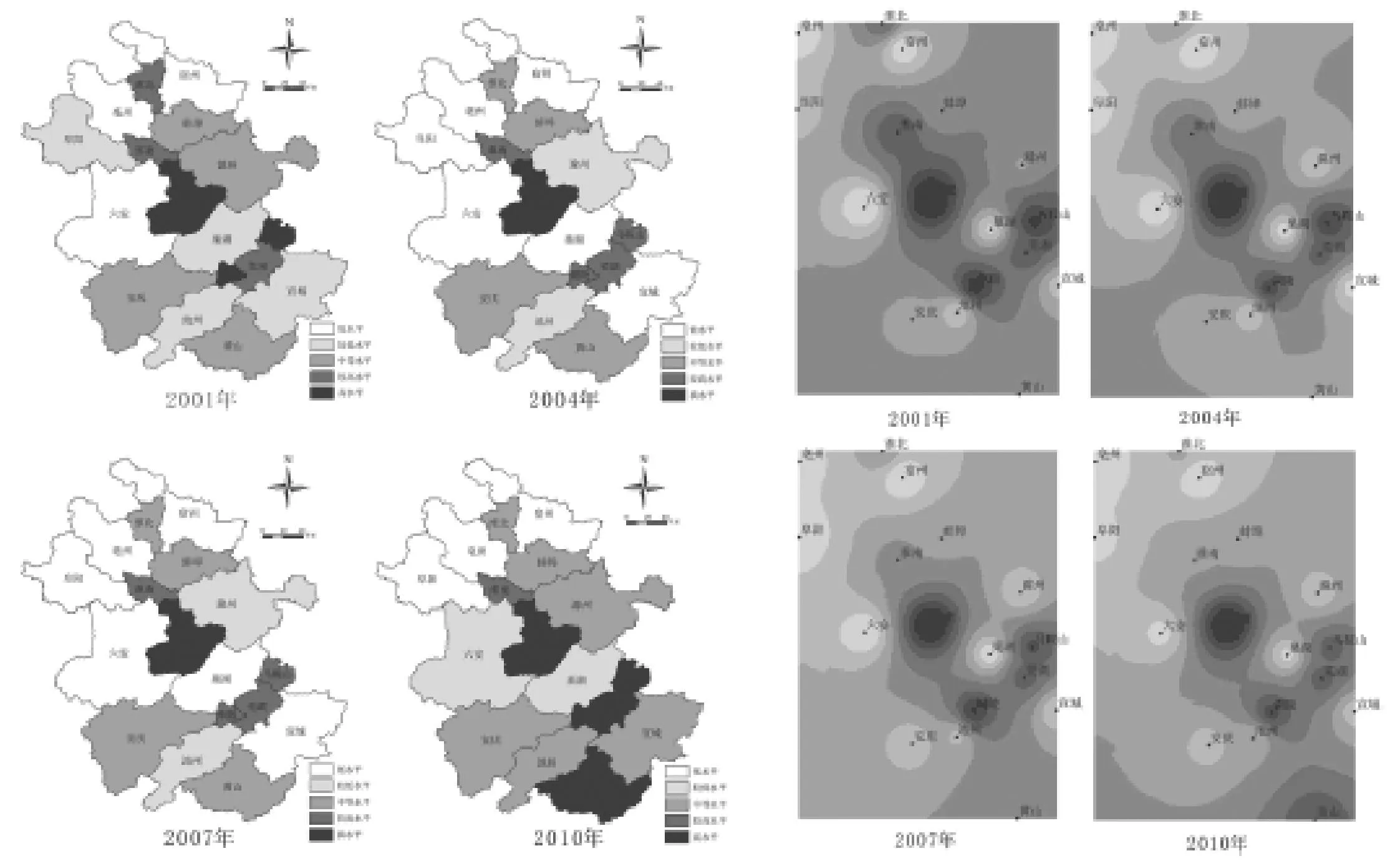

3.2.1城市人居环境质量空间格局演变通过计算得出安徽城市人居环境质量4个年份的得分,采用系统聚类的方法[20],将人居环境质量从高到低划分为5个等级.图1分别显示了安徽17地市在2001年、2004年、2007年和2010年四个时间断面上的人居环境质量的地理空间分异图.从图1可以看出,合肥及皖江城市带的芜湖、铜陵、马鞍山一带人居环境质量一直保持着较高水平.皖南的黄山、池州、人居环境质量整体水平都在逐步提高,除了宣城在2004、2007年表现较差,其余年份的人居环境质量得分都在上升.皖中地区人居环境质量的演变呈现出“集聚——扩散”的态势,在2007年之前合肥周边的地市人居环境质量水平不断下滑,但2007以后,到2010年,合肥周边地市的人居环境质量都有明显的提升.符合地理学中“核心——边缘”理论的经典论述.皖北地区整体人居环境质量水平偏低,近年来提升缓慢,其中宿州、亳州和阜阳连续多年排名末位.另外,从各地市的得分方差(S2001=2.683,S2004=3.203,S2007=2.338,S2010=1.630)可以看出,安徽省人居环境质量总体上趋于均衡,各地市之间的差距在逐渐缩小.总之,安徽人居环境质量整体上呈现出“东部强于西部,南部强于北部”的不平衡发展态势.

图1 安徽省人居环境质量等级分布图 图2 安徽省人居环境质量空间插值效果图Fig.1 The grade distribution of the urban human Fig.2 The spatial interpolation effect of the urban settlement environment quality human settlement environment quality

3.2.2城市人居环境质量空间扩展演变通过安徽城市人居环境质量等级分布图只能看出高水平与低水平人居环境质量的空间分布及变化,并不能反映出人居环境质量空间扩展动态演变的状况.本文借用空间插值的方法在Arcgis10.0中生成人居环境质量空间插值效果图(图2),可以看出安徽人居环境质量空间扩展的变化规律.合肥及芜湖、马鞍山、铜陵作为安徽人居环境最好的城市,人居环境质量空间扩展最强,但是近年来空间扩展范围却在不断减小,对周边城市的压制作用在逐渐减弱.淮北、六安和池州三座城市的人居环境质量的空间扩展能力逐年衰退.阜阳、巢湖、宣城和蚌埠的空间扩展能力比较稳定,亳州和宿州的空间扩展能力在2004年收缩后趋于稳定,而滁州则在2004年扩展范围后趋于稳定.黄山在2007年之前空间扩展能力一直很弱,但在2007后空间扩展能力大幅提升.安庆的空间扩展经历了2007年之前的扩展,而后在2010年减弱的不稳定变化趋势.总体来看,安徽人居环境质量空间扩展呈现出变化不稳定和空间分布不均衡的发展态势.

4结论与讨论

4.1省会城市和沿江城市人居环境质量得分较高,皖北城市人居环境质量得分较低.合肥、铜陵、马鞍山和芜湖人居环境质量一直位居安徽省前列,其中合肥始终位居第1,其他三座城市位次各年相互之间时升时降.宿州、亳州和六安则一直在末位徘徊.

4.2经济社会因素是影响人居环境质量的关键因素.但是基础设施与公共服务、居住环境及生态环境因素对人居环境质量的影响作用日益增强.要注意协调好影响人居环境质量改善的“内因”和“外因”的关系,避免因某一要素的滞后发展而影响人居环境质量的整体水平.

4.3安徽省人居环境质量空间分布上整体呈现出“皖南强于皖北,皖东强于皖西”的不平衡发展格局,但是安徽各城市间人居环境质量的差距在逐渐缩小的.此外,安徽省人居环境质量在空间扩展上呈现出变化不稳定以及空间分布不均衡的发展态势.

4.4受限安徽行政区划的调整和部分地市统计数据的获取,本文只选择了安徽省2001-2010年近10年各地市的统计数据,本文的研究成果只能反映安徽省人居环境质量时空演变的一部分,同时由于每一地级市内的县域人居环境也存在差异和不平衡,下一步将尽量建立在更长的时间尺度内县域人居环境质量的时空演变,以便深入理解安徽省人居环境质量的整体发展状况.

参考文献:

[1]李雪铭,李婉娜.1990 年代以来大连城市人居环境与经济协调发展定量分析[J]. 经济地理,2005,25(3):383-390.

[2]DOXIADIS C A. Ekistics: An introduction to the science of human settlements[M]. Athens: Athens Publishing Center, 1968:5-10.

[3]MCHARG I L. Design with nature[M]. New York: Natural History Press, 1969:1-15.

[4]YANITSKY O. Social problems of man’s environment[M]. Moscow: Nauka,1987:2-8.

[5]REGISTER R. Ecocity berkeley[M]. Berkeley: North Atlantic Books, 1987:1-5.

[6]祁新华,程煜,陈烈,等.国外人居环境研究回顾与展望[J].世界地理研究,2007,16(2):17-24.

[7]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:1-14.

[8]杨兴柱,王群.皖南旅游区乡村人居环境质量评价及影响分析[J].地理学报,2013,68(6):851-867.

[9]王坤鹏.城市人居环境宜居度评价——来自我国四大直辖市的对比与分析[J].经济地理,2010,30 (12):993-998.

[10]李雪铭,晋培育.中国城市人居环境质量特征与时空差异分析[J].地理科学,2012,32(5):521-528.

[11]熊鹰,曾光明,董力三,焦胜, 陈桂秋.城市人居环境与经济协调发展不确定性定量评价——以长沙市为例[J].地理学报,2007,62(4):397-403.

[12]翟建青,李雪铭.大连市城市人居环境与产业结构关系定量研究[J].国土与自然资源研究,2006,1:10-12.

[13]杜婷,李雪铭,张峰.长三角优秀旅游城市人居环境与旅游业协调性分析[J].旅游研究,2013,5(3):8-14.

[14]师谦友,范化冬,张敏娜,王敏.西安城市化进程与人居环境协调发展研究[J].西北大学学报:自然科学版,2008,38(4):674-679.

[15]李双江,胡亚妮,崔建升,沈洪艳.石家庄经济与人居环境耦合协调演化分析[J].干旱区资源与环境,2013,27(4):9-14.

[16]张英佳.社区尺度城市人居环境类型及空间格局演变研究[D].大连:辽宁师范大学,2013:30-33.

[17]钱坤,金艳,陈志.武汉城市圈城市化与人居环境协调发展研究[J].湖北科技学院学报,2013,33(3):44-46.

[18]李雪铭.大连城市人居环境研究[M].长春:吉林人民出版社,2001:35-40.

[19]刘钦普,林振山,冯年华.江苏城市人居环境空间差异定量评价研究[J].地域研究与开发,2005,24(5):30-33.

[20]赵林,韩增林,马慧强.东北地区城市人居环境质量时空变化分析[J].地域研究与开发,2013,32(2):73-78.

[21]晋培育,李雪铭,冯 凯.辽宁城市人居环境竞争力的时空演变与综合评价[J].经济地理,2011,31(10):1639-1644.

[22]中华人民共和国建设部科部科学技术司.宜居城市科学评价标准[EB/OL].[2015-2-10].http://news.163.com/07/0912/16/3O70M9V600011229.html,2007-9-12.

[23]郭显光.改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J].系统工程理论与实践,1998,(12):98-102.

Characteristics of Urban Human Settlement Environment Quality of Anhui Province

SUN Jing-dong,YANG Xing-zhu

(College of Territorial and Tourism,Anhui Normal University, Wuhu 241000, China)

Abstract:Based on the data of Anhui province in years of 2001, 2004, 2007 and 2010, the paper selects 17 cities to construct the index system of urban human settlement environment quality. Then, with the help of entropy method, the auther futher ranks and evaluates the quality of each city, as well as reveals spatial differentiation and expansion trend of urban human settlement environment quality. Through the analysis of space interpolation effect in 17 cities, the paper aims to reveal the spatial-temporal evolution trend of urban human settlement environment quality in Anhui. The results show that Hefei, the provincial capital, has a better urban human settlement environment quality than other cities in Anhui, with citis along the Yangzi river showing a high performance. Besides, while social-economic factor is the key element deciding urban human settlement environment quality, living environment, infrastructure and public services have an increasing influence. The spatial distribution of urban human settlement environment quality presents a pattern that “the south Anhui is stronger than the north Anhui, and the east Anhui is better than the west Anhui”. And the spatial expansion show an unstable development momentum.

Key words:human settlement environment quality; temporal and spatial variation; Anhui Province; city

中图分类号:F293

文献标志码:A

文章编号:1001-2443(2016)02-0168-07

作者简介:孙井东(1990-),男,安徽合肥人,硕士研究生.主要从事旅游地理与旅游规划研究;通讯作者:杨兴柱(1976-),男,安徽六安人,教授,博士.主要研究方向为旅游地理与旅游规划.

基金项目:国家自然科学基金(41471130).

收稿日期:2015-01-21

DOI:10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.02.014

引用格式:孙井东,杨兴柱.安徽城市人居环境质量时空演变特征研究[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2016,39(2):168-174.