中国公共投资的计量分析

胡恒

摘 要:近年来,国家为推动经济发展,一直实施积极的财政政策,中央和地方政府的债务规模也不断扩大。十三五规划提出推进供给侧改革,调整经济结构,政府主导型的发展模式已然不合时宜。今后几年间,公共投资的额度可能会缩减,但是作为促进经济增长的重要手段之一,如何让有限的公共投资量产生最大的经济回报,是值得政府思考的现实问题。本文利用中国统计年鉴2015年数据,考察了公共投资中多个子项对经济增长的贡献,计量分析表明国内生产总值和公共固定资本投资及公共科研投入之间存在长期均衡的协整关系,而其中科研投入对经济增长的正向促进作用最大。

关键词:公共投资;固定资本投资;人力资本投资;科研投入

一、引言

由公共投资形成的公共资本是促进经济增长和生产率提高的重要决定因素。改革开放以来,国家为推动经济发展,长期实施积极的财政政策,这种政府主导的经济发展模式,使得中央和地方政府的债务规模不断扩大,被认为是不可持续的。随着十三五规划出台后,政府对调整经济结构,创新驱动发展的强调,可以预计,在今后几年间,公共投资额可能会减少。在面临总量约束的前提下,就应该将公共投资投向能产生最大边际回报的领域,使得公共投资对经济增长的促进作用达到最大化。本文将我国公共投资划分为用于形成基础设施等公共固定资本的投资、用于形成人力资本的公共教育投资以及用于促进技术进步的科研投入三部分,旨在从实证上测度上述公共投资的子项对经济增长的贡献程度,以便更优化地配置资源,使得经济结构更加合理。

二、数据选取和模型设定

本文利用2015年的《中国统计年鉴》,首先,在固定资产投资数据中,从固定资产的资金来源分类上把预算内固定资产投资近似地看作公共物质资本投资。其次,在教育经费数据中,以历年国家财政性教育经费衡量公共人力资本投资。最后,从科技数据中,得到历年科技活动人员数量(R&D人员全时当量)将其近似看作公共科研投入。由于R&D人员全时当量数据从1995年开始统计,最新国家财政性教育经费只公布到2013年,本文选取《中国统计年鉴》1995年-2013年期间数据作为数据来源,详见表1。

计量模型采用广泛应用于实证研究之中的对数模型——科布道格拉斯生产函数来考察公共投资各子项在中国经济增长中的作用,具体函数形式如下:

lnYt=β0+β1lnX1t+β2lnX2t+β3lnX3t+ut

其中,Yt表示国内生产总值GDP(亿元),X1t表水固定资本投入国家预算资金(亿元),X2t表示国家财政性教育经费(亿元),X3t表示R&D人员全时当量(万人/年)。ut为随机扰动项。

三、实证分析

(一)统计描述

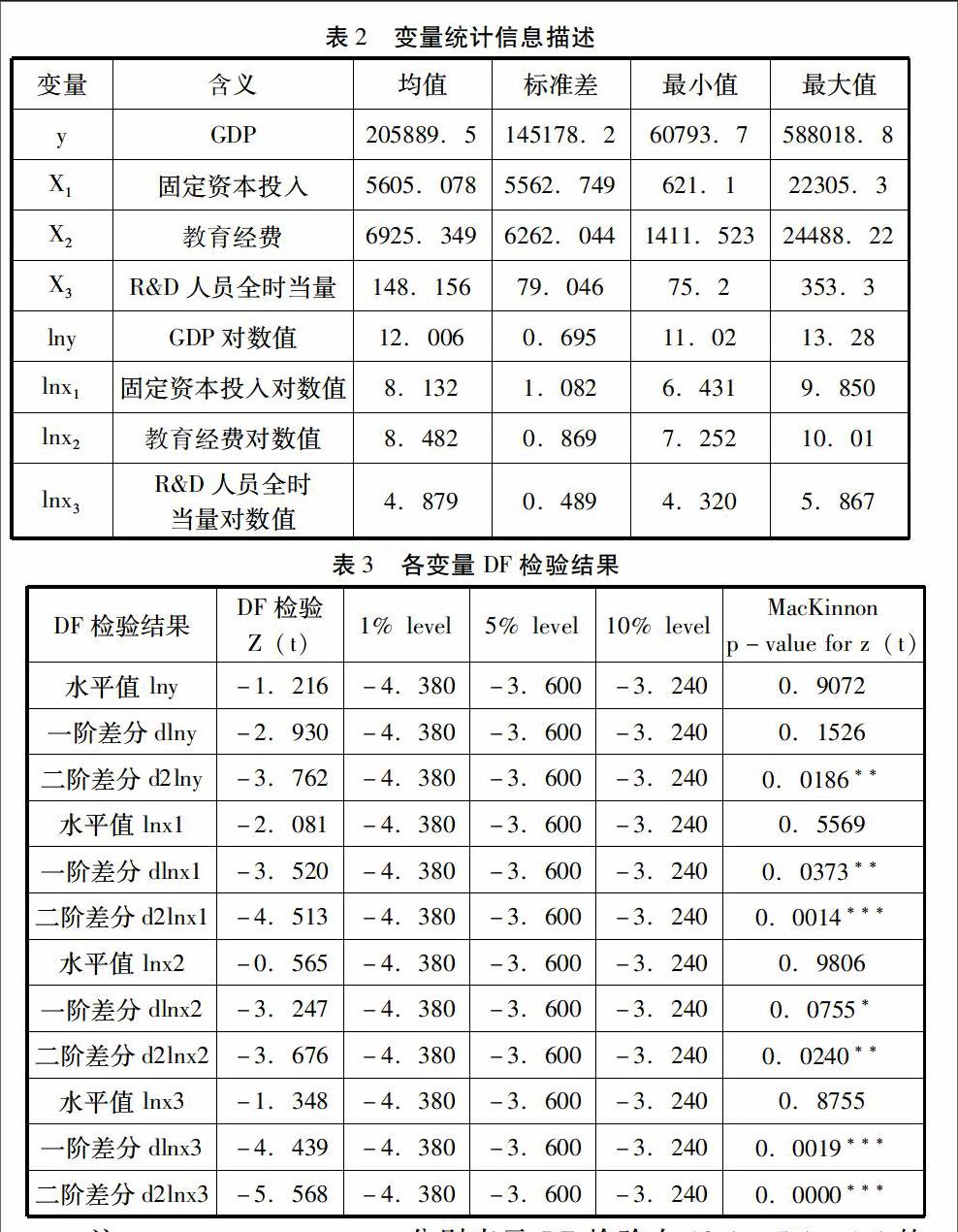

为了直观起见,表2给出了各变量的基本信息。

(二)计量检验修正

1、时间序列的平稳性检验(单位根检验)

由于本文涉及的经济变量数据为时间序列数据,而大多数经济时间序列是非平稳的,如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列进行回归分析,得到结论说服力不足,容易产生伪回归问题。因此有必要对观测值的时间序列数据进行平稳性检验。

从表3检验结果来看,国内生产总值的对数值在二阶差分后,带趋势项单位根检验的Mackinnon近似p值为0.0186,能在5%的水平上拒绝存在单位根的原假设,表明国内生产总值的二阶差分序列不存在单位根,是平稳序列。即国内生产总值序列是二阶单整的。同理,固定资本投入序列、国家教育经费序列、R&D人员全时当量序列也是二阶单整的。通过单位根检验,各变量均为二阶单整,国内生产总值GDP与公共固定资本投入、公共人力资本投入,公共科研投入之间有可能存在长期均衡关系。

2、初步OLS回归分析

以国内生产总值GDP对数为被解释变量,公共固定资本投入对数值、公共人力资本投入对数值与公共科研投入对数值为解释变量,用OLS回归方法估计回归模型。

3、多重共线性检验

从回归结果可以看出R-squared=0.9973(接近于1),拟合度较高,整体效果的F检验通过,但同时可以看出lnx1和lnx3系数的t检验不显著,而且与经济理论预测系数符号相反,回归变量之间可能存在多重共线性,经济意义上,国家对教育投入的增加可能使得科技活动获利,从而对研发的投入也增加,反之,国家对科研的投入增加可能也会导致教育经费的增加,总之,二者存在一定的相关性。

可以看出最大的VIF值为231.36,确实存在较严重的多重共线性,剔除VIF值最大的变量lnx2,重新用OLS方法估计模型,修正的回归结果如表6,修正后模型的VIF值如表7。

此时模型的最大VIF值显著降低,虽然仍存在一定的多重共线性,但每个解释变量都变得非常显著。修正回归方程后R-squared有小幅下降,但在绝对意义上拟合优度仍然很大,同时各解释变量对因变量的影响变得十分显著,且系数符号也符合经济意义,综合考虑,模型应保留自变量lnx2,lnx3,最终的回归函数形式为:

4、协整检验

为了分析各变量之间是否存在长期均衡关系,现在对回归的残差进行平稳性检验。

lnYt=5.623+0.22lnX1t+0.942lnX3t+et

为检验et的平稳性,由于残差序列的均值为0,所以选择无截距项、无趋势项的DF检验,检验结果如表8:

表8 回归残差序列DF检验

DF检验DF检验Z(t)1% level5% level10% level

et -2.681 -2.660 -1.950-1.600

在1%的显著性水平下,DF检验Z(t)值为-2.681,小于相应临界值-2.660,从而拒绝残差存在单位根的原假设,表明其是平稳序列,说明国内生产总值GDP的对数值lnY、公共固定资本投资的对数值lnx1、R&D人员全时当量的对数值lnx3存在协整关系,即上述各变量之间的确存在长期均衡关系。

四、结论和政策建议

(一)结论

综合以上,在对模型进行修正,和一系列检验后,得到的最终结果如下:

lnt=5.623+0.22lnX1t+0.942lnX3t

t值:(25.3) (3.9) (7.54)

其中,Yt表示国内生产总值GDP(亿元),X1t表示固定资本投入国家预算资金(亿元),X3t表示R&D人员全时当量(万人/年)。

从回归结果可以看出:中国的公共固定资本投入和科研投入与经济增长之间存在一种长期均衡关系,在国民经济增长中发挥了积极作用,但公共投资中的固定资本投资无论从经济意义上还是统计意义上对经济增长的贡献作用都不如科研投入显著。因此,为了达到效用最大化的目标,在公共投资资金有限的前提下,应将资本更多的用于科研活动,从而对国民经济的增长起到更大的促进作用。人力资本投资由于和科研投入有较大相关性,本模型无法估计其作用,但在未剔除人力资本投入的模型中,教育经费的投入在经济意义和统计意义上对经济增长均有最显著正向作用,可见人力资本投资也是公共投资的重点。

(二)政策建议

综合以上实证分析,本文给出如下建议:

第一,优化公共投资结构。在十八大以来“稳增长、促改革、调结构”的政策背景下,公共投资的额度可能会受到限制,在面临总量约束的前提下,如能找到投入—产出比例更大的投资方向,如科研领域等,则公共投资的效率也会显著提升,使有限的投资能最大程度地带动经济增长。

第二,加大对科研和教育的投资占比。技术进步是一个国家经济持续增长的第一前提,本文结果也表明,从长期而言,科研投入对经济增长的贡献作用最为显著,科研投入在公共投资总量中的占比应进一步提升,这样才能为经济的持续发展注入更多动力。此外,国家财政性教育经费投资额和科技活动人员数量(R&D人员全时当量)之间存在较大的正相关性,教育投入和科研投入能彼此间互相带动,互相促进。经济更好、更快地增长归根结底要靠人才来实现,而教育是培养高层次科研人才,进而推动一个国家技术进步的基础。公共投资中的人力资本投资额度,即教育投入占比,也应当适度提升,坚实的教育基础对实现经济的长期增长而言至关重要。

第三,固定资产投资的比例应削减。通过基建项目拉动经济增长的传统思维模式必须转变,政府公共投资在有所为的同时,也应当有所不为。公共固定资本投资在短期内虽然能直接影响GDP的总量核算,但其对经济增长的长期贡献作用相对较弱,政策着力点不应在短期统计数字意义上的经济增长上,而应当追求长期的、更具增长潜力的经济持续发展。(作者单位:武汉大学经济与管理学院)

参考文献:

[1] 张海星.公共投资与经济增长的相关性分析——中国数据的计量检验[J].财贸经济,2004,(11):43-49.

[2] 杨晓华.中国公共投资与经济增长的计量分析——兼论公共投资对私人投资的挤出效应[J].山东财政学院学报(双月刊),85(5):68-72.

[3] 张勇,古明明.公共投资能否带动私人投资:对中国公共投资政策的再评价[J].世界经济,2011,(2):119-133.