皖东地域环境对凤阳花鼓音乐特点的影响

苏丽丽

(合肥师范学院音乐学院,安徽合肥230601)

皖东地域环境对凤阳花鼓音乐特点的影响

苏丽丽

(合肥师范学院音乐学院,安徽合肥230601)

摘要:在“文化地理学”领域内认为:人是环境的产物,人和生物一样,他的活动、发展和分布受环境的严格限制。虽有过分夸大,但我们仍不可否认或轻视地理环境对人类文化发展的深刻影响。从文化地理学入手,以音地关系为主线,着眼于皖东地区的民间音乐凤阳花鼓来进行研究,通过对皖东地区地理环境、凤阳花鼓形成的历史渊源、发展现状的探究及凤阳花鼓的音乐特点的分析,总结出皖东的地域环境对音乐文化的影响,这对于我们更好的了解皖东、了解皖东的音乐文化是具有非常高的价值,且对皖东文化品牌的树立大有裨益。

关键词:凤阳花鼓;皖东地区;音地关系;音乐特点

音乐行为作为人类的实践活动之一,与地理环境之间有着比其他文化现象更为密切的关系。[1]《乐记》中曾记载“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声”、《礼记·王制》中也曾描述“广谷大川异制,民生其间者异俗”,前者将物、声、人作了整体的把握,后者是关于文化与地理关系的最初呈现。说明我们的祖先很早就开始考虑人文地理环境对音乐风格形成的影响了。作为皖东地区具有代表性的民间音乐——凤阳花鼓,其雏形始于元朝末年,迄今为止已有700多年历史。凤阳花鼓又称为“凤阳歌”“花鼓”“打花鼓”“花鼓小锣”“双条鼓”等,其中凤阳歌是凤阳花鼓艺术的重要组成部分,凤阳花鼓的文化内涵也主要体现在凤阳歌的文本之中。笔者提出此论题,着意把皖东地区民间音乐的空间分布状态同其所处的地理环境结合起来,进行多角度分析研究,以期得出两者间的诸多联系。故下文中将以凤阳花鼓为个案,通过研究皖东地区的地理人文因素,来探讨皖东地区的地理环境对凤阳花鼓的影响。

一、皖东地域环境分析

自古以来,人文现象的分布、变化、传播和消亡都受到人类活动的地域、地貌、气候等地理因素的影响。地理现象的差异性制约着文化现象的差异性。从古至今,人们延续用地域作为音乐的称谓,如:楚声、吴歌、高丽乐、天竺乐、以及山歌、水调、插田歌等,不是突出地域方位,就是标示地形地貌特征。而凤阳花鼓,也是以其所在地域来命名的。

(一)皖东的区域划分

据查阅,“广义上的皖东即指安徽省东部,包括滁州市、马鞍山市、和县、含山县;东部接壤扬州市、淮安市、南京市,西部相连合肥市、淮南市,南邻芜湖市、宣城市,北靠宿迁市、蚌埠市”。“狭义的皖东地区是指安徽省滁州市所有辖区,包括琅琊区,南谯区,来安县,全椒县,天长市,明光市,定远县,凤阳县”。凤阳乃滁州市下辖县,位于淮河中游南岸,从地理位置上看,凤阳隶属于滁州市,应归为皖东地区。

(二)皖东的自然地理环境

滁州地处安徽省最东部,长江三角洲西部,苏皖交界地区,习惯上称为“皖东”。南部占据长江,东部控制京杭大运河,滁河和清流河贯通境内,是江东的门户之地,江淮的重镇。滁州市处于长江、淮河两大流域,全市地貌大致可分为丘陵区、岗地区和平原区,地势西高东低,在气候上属于北亚热带湿润季风气候,四季分明,温暖湿润,冬季寒冷少雨,春季冷暖多变,夏季炎热多雨,秋季晴朗气爽。市境地貌分丘陵、岗地、平原三大类型,且平原较少,多分布在沿河、湖的狭窄地带,其余均为丘陵与岗地。

而凤阳花鼓所在的凤阳,地处滁州地区的东北部,地形南高北低,南部为山区,中部为倾降平缓的岗丘,北部为沿淮冲积平原。境内有湖泊,有山峰,淮河流经县境北部。境内处于中国东部湿润季风区内,淮河以南属北亚热带,淮河以北属于暖温带,这样两种气候之间除地理位置上有一河之隔外,并无截然不同的界线。终年气候温和,四季分明。

二、凤阳花鼓概述

(一)凤阳花鼓形成的历史渊源

凤阳花鼓俗称“花鼓小锣”“双条鼓”,花鼓的一种。其雏形始于元朝末年,迄今为止已有700多年,凤阳地处淮河流域,旧时多天灾人祸,明清以来,贫苦百姓为躲避灾害和徭役,往往连年外出逃荒,一路击鼓卖唱历尽千辛万苦,灾害年月过后才重返家乡。[2]这样的风气代代延续下来,历经百年之久,凤阳花鼓便由此而来并流传四方。

清代以来,以凤阳为题的凤阳花鼓调,在全国都可以看见其踪迹,并常常与秧歌穿插在一起来表演歌唱,盛传一时,清康熙年间,孔尚任,袁启旭等人,在京城参加“白云观”庙会后,各写“竹枝词”数首,其中袁启旭的《燕九竹枝词》。对此即有明确的反映:“秧歌初试内家装,小鼓花腔唱凤阳;如蚁游人拦不住,纷纷挤过蹴球场。”乾隆年间,凤阳花鼓由二人演唱改为六人到八人,或增至更多人来表演。清朝末年,凤阳花鼓也已经引进传播到新加坡、马来西亚等国家。20世纪30年代,上海的唱片公司“百代”和“大中华”制作了大批唱片,为凤阳花鼓的流行创造了条件。解放后,由于党和政府的高度重视,进行专门的人才培养并整理了传统凤阳花鼓节目,从内容、词曲、服饰上都作了变化,鼓的打法也吸收了戏剧的技巧,以新的形象面对广大观众。凤阳花鼓所唱的花鼓调,多为各地民歌、小调。这些歌舞来源都不同,节奏也鲜明,曲调流畅,既有较强的歌唱性,又有较强的舞蹈性,其中以《凤阳花鼓》(凤阳歌)、《王三姐赶集》等为代表作品。

(二)凤阳花鼓的发展现状

凤阳花鼓与其他花鼓戏相比来看,虽有过一时辉煌,但从整体来看发展境遇并不太顺利。总体来看,作为地方戏种艺术,一方面有先天发展不足之原因,另一方面也与政治经济文化环境忽视对它的保护和学界的长期不重视的原因。[3]虽然是中国传统的民间艺术文化,也是凤阳地区的代表性音乐形式,但其内容老套、形式陈旧、文化活动层面较低,使其已面临失传的窘迫局面。再加上年轻一代人对老顽固旧形式内容的心理抵抗,且流行音乐的广泛传播,使得其逐渐萎缩。再者当地年轻人多外出工作或者从事其他工作,当地也没有专门机构来从小开始培养花鼓的表演人才,教育方面的工作无法展开。[4]

据笔者对凤阳地区的调查,第一方面文化馆内关于凤阳花鼓类的民间艺术书籍不多,没有更多的书籍文字类资源可供查阅,文化馆本身也面临青黄不接的状态,老人即退,新人未到,文化的传承接近断层;第二方面中小学教育,专职的音乐教师占10%以下,且多数并未接触过具体关于凤阳花鼓的个知识内容,采用的人音版教材虽有一章是设计安徽民歌的,但介绍并不具体,内容流于形式化。学校举办的音乐类兴趣活动,10%以上的学校一年举办1-2次,20%的活动内容涉及到安徽民歌。第三方面政府的文化推动,2006年9月12日--9月19日,第一届中国·凤阳花鼓文化旅游节在安徽凤阳举行,第二届和第三届也如期举行。如今,凤阳县开始高度重视对凤阳花鼓这门传统艺术进行保护与传承,于2006年9月成功举办了第一届中国凤阳花鼓文化旅游节。第四方面学生的学习主动性,现在的小学生和中学生多为90后和00后,受流行音乐冲击,几乎没有学生主动去接触民族音乐,家长也几乎不推崇,所以后继乏人的状况极为明显。

三、皖东地域环境对凤阳花鼓音乐特点的影响

在我国,广阔的地域和复杂的地貌,为不同地区文化类型的发展提供了充裕条件,大概从新石器时代开始,不同地域之间的文化差异就已经显露,[5]西周时的“风”,是以十五国的地域名称命名;汉代“乐府”中的楚歌、西曲;隋唐的高丽乐、安国乐;我国民间音乐中的四川清音、天津时调、东北二人转、青海“花儿”等等几乎从两千五百年前至今,人们都是使用了地域为音乐分类和命名。可以说,蕴含在民间音乐中的地理因素是极为普遍多样的,他们生动反映了地理环境和民间音乐活动之间的天然联系。那么皖东地域环境和凤阳花鼓之间的联系和影响是什么呢?我以为,最直接的关系是体现在体裁的分布上。

(一)体裁分布

首先,凤阳花鼓是以地域的名称“凤阳”而命名。其次,凤阳处于皖东长江流域和淮河流域地带、多山川、丘陵、湖泊,故多产生山歌和小调。而“花鼓”是在当地小调和山歌的基础上发展而成的。再次,“打花鼓”原是民间艺人在城镇走街串巷以谋生计所表演的一种杂耍技艺,而凤阳自明朝以来多自然灾害,再加上常年战乱,民不聊生,人们只得靠这种技艺去乞讨。所以,最直接影响是体裁的分布。

(二)题材选择

1.乞讨题材

凤阳花鼓始于明朝时期的凤阳地区。淮河流域历朝历代人们对于它的开发、修治与利用,它曾给人们带来财富,但后来由于它不断变迁,给人们造成了极大的灾难,淮河流域一带的人们不时地遭受洪水的侵袭。[6]而灾害对于农耕的影响非常巨大,人们常常食不果腹,需要变卖家产和到处乞讨才能维持生存。在这种环境下,乞讨题材的《凤阳花鼓》产生了。

2.传说题材

歌舞艺术《孟姜女》中孟姜女的传说,一直以口头传承的方式在汉族民间广为流传。孟姜女最初是源于《左传》中的一个故事。该题材之所以在凤阳花鼓这种歌舞艺术中产生,其主要原因可能是这个故事代表了人类的向往和平,追求稳定,渴望家庭生活的幸福和安宁的共同愿望。

3.日常生活题材

产生于20世纪50年代的《王三姐卖鞋》,也是凤阳花鼓中的一首。全曲歌词以买鞋、夸鞋、做鞋为线,但又反映了“反匪反霸”的时代背景,提倡那女情爱的平等婚姻观。整首歌“唱中夹白”,曲调优美,朗朗上口。

4.景色描写

皖东地处我国江淮流域,四季分明,物产丰富,景色秀美。凤阳花鼓中的《鲜花调》又名双叠翠、叠断桥,清代流传全国。在南京六合传唱有百年历史,也是扬州市歌《茉莉花》的前身。

(三)表演形式

花鼓是一种歌舞音乐,其历史悠久,据《吕氏春秋》记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙……”这说明中国歌舞在远古的原始氏族社会中便已产生了。[7]其表演形式多为使用乐器伴奏,载歌载舞。现在主要流传于安徽、浙江、江苏、湖南、湖北等地。凤阳地处长江流域和淮河流域,由于地处下游,十年九灾,再加上元末明初连年混战,使得人民生活十分凄苦,一遇荒年便全家手执花鼓、小锣到处乞讨。后来便形成了一批凤阳花鼓艺人。“打花鼓”原是民间艺人在城镇走街串巷以谋生计所表演的一种杂耍技艺,以鼓为主要道具,表演者执鼓槌用各种新奇动作击打鼓锣响器。后来艺人在此基础上加上歌唱,变成了载歌载舞的表演形式。

(四)语言唱腔

中国地域广阔,汉语与少数民族语的方言众多。苏皖两省中部官话方言为江淮官话。据百度百科查阅,江淮官话,旧称下江官话、江北话等。以前曾把南京话作为江淮官话的代表音,但现在一般把扬州话作为江淮官话的代表音。安徽省淮河南部、长江两岸地区,以及江西省沿江地带都以江淮官话为方言。凤阳花鼓作为皖东地区具有代表性的音乐体裁,其语言就使用的江淮官话,但是后来随着人们到处去乞讨,收到当地方言的影响,后来的凤阳花鼓就有了中原语音,唱腔也较以前更加圆润。

(五)音乐本体

皖东地区音乐文化也是植根于民间而升华出的伟大艺术,是劳动人民创造出来的珍贵艺术。音乐风格质朴,皖东音乐表演形式简单,但音乐深入人心,不比江南地区过分婉约,也不比北部地区的过分粗犷,是二者加以糅合所蕴育出的独特音乐文化。花鼓的曲调是在凤阳当地小调的基础上发展而成的。《凤阳花鼓》是凤阳花鼓调中最有代表性的曲目之一,又称《凤阳歌》。全国各地传唱的花鼓调中,几乎都包含谱例1这首曲子类似的变体曲目。歌曲采用的是五声宫调式音阶,由两个互为对比的实词与衬词段构成的。实词段有五个乐句,由“起、承、转、合”关系的四句再加上一个扩充句组成,乐句相连,采用了鱼咬尾的链接方式。衬词段的开始用了实词段的句尾“凤阳歌”作为材料,用的是“打舌”的唱法做衬词的开始,模拟的是小锣的节奏音响,序列井然有序,逐渐紧缩到最后一小节,轻快而活泼。给人印象深刻的衬词段的“得儿另当飘一飘”模仿小锣节奏的做法可以体现曲风的自由活泼,没有特殊的作词作曲技法,歌词朗朗上口,内容易懂,加之用方言的唱白,取材就是凤阳花鼓艺人卖艺的艰苦生活,表现出花鼓艺人在困境中焕发出的乐观、豁达的精神,在那样的艰苦条件下的乞讨生活的乐观精神,也是我们现代社会人所缺乏的,也是值得我们去学习的。

谱例1

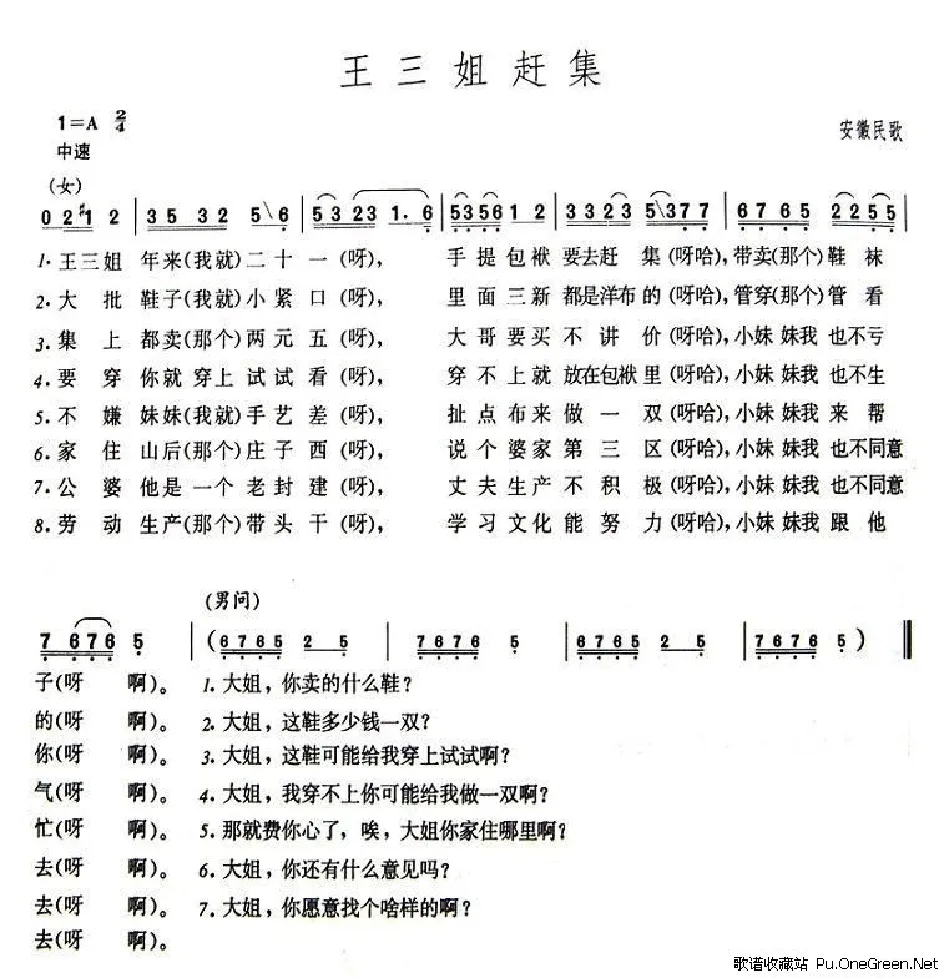

《王三姐赶集》也是非常具有代表性的一首凤阳花鼓。旋律曲线优美,既有级进式旋律,也有五度以上的大跳,这在前两句中都有体现。第三个乐句中在变宫、徵、羽三音中增加了四度的大跳,在给人细腻委婉的形象中,又多了些中原人豪放的性格特点。特别是在演唱中加入了中原官话的风格,体现在变宫的使用上,小二度的变化使演唱不仅具有凤阳地方音乐色彩,更多了中原语音的爽朗泼辣。如谱例2所示。

谱例2

开头弱起,十六分音符进行,节奏明快,一字一音,体现了王三姐活泼和积极向上的态度。演唱和对白交相进行,有对比有呼应。全曲在徵调式的基础上加入了变宫,六声音阶的进行出现了五度和七度的大跳,是苏北和鲁南地区民歌中常见的音调现象。

由此可见,音乐的产生、种类和风格跟地域的分布密不可分。每个区域中传播的民间音乐既相互区别、各有不同,又相互交流、互通互融。皖东地区,作为我国地域的一个支流,她的传统文化也具有其独特的风格特征,要想更深入的研究,地域因素无疑是个重要方向。而皖东区域的地理因素对凤阳花鼓的影响,总有其传承不息的一面。

结论

凤阳花鼓俨然已经成为皖东区域的文化符号,其在曲艺领域、音乐领域以及文化领域都拥有非常深厚而独特的影响力和号召力。这一民间艺术完整保存了凤阳地区人民的生活以及记忆,花鼓艺人身背花鼓走四方,卖艺讨生活的场景,从表演中了解当时的历史文化与人文风情,这是极其珍贵的历史还原,反映一代凤阳花鼓艺人的颠沛流离的生活。凤阳花鼓和中国其他地方的民歌一样,不仅受到本地历史文化的影响,更受到地域的影响。可以说蕴含到凤阳花鼓音乐中的地理因素极为普遍,大到地理方位,小到天气变化,句句蕴含民俗风情,段段饱含社会形态,地理因素,作为一种物质存在,制约并影响着意识形态的音乐艺术,而音乐中又自然表露出种种地域风貌和民俗特征。[8]这两者的联系,从古至今一直延续,并且在未来的道路中会一直成为人类研究自己生产生活的一个分支。在多元化时代,对文化的认同和保护与全球化越来越大的影响产生的冲突,我们要如何去更加好的解决,权衡利弊,发扬属于自己的文化需要我们每一个人的努力。

参考文献:

[1]乔建中.土地与歌——传统音乐文化及其地理历史背景研究[M].上海:上海音乐学院出版社,2009:262.

[2]孙树旺.凤阳花鼓昔与今[J].剧作家,2008(2).

[3]裘新江,杨锦鸿.凤阳花鼓戏的正名、保护与研究现状[J].滁州学院学报,2010(3).

[4]伍闻.凤阳花鼓艺术的困境与出路[J].产业与科技论坛, 2012(13).

[5]刘海莉.对不同地域《茉莉花》演唱风格的探析[D].长春:东北师范大学硕士论文,2007.

[6]张晓静.明代凤阳府的灾荒研究[D].厦门:厦门大学硕士论文,2008.

[7]朱梅梵.中国民族民间音乐[M].武汉:武汉大学出版社, 2014:69.

[8]郭璨.疏方异俗歌哭不同——浅析传统音乐中的音乐地理学研究[J].科教文汇(中旬刊),2008(11).

责任编校秋晨

作者简介:苏丽丽(1982-),女,河北保定人,合肥师范学院音乐学院讲师,硕士。

基金项目:2015年度安徽省级质量工程教学研究项目“基于‘微课’的高师《声乐教学论》课程研究与实践”(2015jyxm761)

收稿日期:2016-03-06

中图分类号:G632

文献标识码:A

文章编号:2095-0683(2016)02-0092-04