荒野丽人绿绒蒿

印开蒲 印开蒲

所有初次邂逅这种花的人都会因它而发狂。

夏秋之季,被誉为“世界屋脊”的青藏高原百花盛开,争奇斗艳,把高山地带装扮得姹紫嫣红。在这些纷繁众多的美丽的高山花卉中,最能代表青藏高原地质历史和环境演变的,是有着“荒野丽人”之称的绿绒蒿。

绿绒蒿属植物的花茎亭亭玉立,姿态优美,花冠硕大,薄如蝉翼,色彩艳丽,惹人瞩目,是青藏高原上最著名的观赏花卉之一。花瓣具有黄、红、紫、粉、白等多种典型高原亮丽色彩,在阳光的照射下,呈现出绸缎般使人炫目的光泽。无数到过青藏高原的旅游者,在高山灌丛和草甸中第一眼瞥见绿绒蒿时,惊奇和喜悦会油然而生,感叹大自然的神奇造化——在这如此苍凉荒野的大地上,竟然也会生长出如此艳丽的花朵。

与青藏高原一起成长

根据最新发表的专著,罂粟科的绿绒蒿属植物全世界有79种,约80%的种类在中国境内,主要分布于四川西部、云南西北部、西藏东南部以及青海和甘肃南部,从海拔3000米的高山灌丛草甸到5500米的高山流石滩地带,都可以看到它们艳丽的身影。绿绒蒿属植物的发生和发展与喜马拉雅山脉的隆起有着直接的联系。在距今1000万年-2000万年前的第三纪晚期,喜马拉雅造山运动进入高潮,南亚印度板块迅速向北飘移,并俯冲于欧亚板块之下,使该地区地壳发生强烈褶皱隆起与断裂,形成了今天的青藏高原。200万年以来的第四纪,造山运动更为强烈,使这里成为地球上海拔最高的陆地。一方面,喜马拉雅造山运动使中国西南部地区的地貌格局变得山川纵横,成为第四纪期间发生的三次冰川的庇护所,很多古老的生物种类在这一地区得以保存。另一方面,在青藏高原隆起过程中,更多的生物种类则是不断地改变自身的生物学形态,去适应环境的变化,绿绒蒿属植物就是其中之一。

分布于喜马拉雅高山地带的绿绒蒿,随着海拔升高,为适应高原上气候寒冷、干旱和大风的环境,通过一系列外部形态的改变,如花冠的结构和颜色、植株的高度,以及主根变粗状、肥厚,茎和叶片上生长密被绒毛等,来应对环境的变化。传统观点认为,青藏高原地区的绿绒蒿,随环境变化向两个分支演化。其中一支向大花绿绒蒿演化,从云南东北部水平延伸至喜马拉雅山南坡的尼泊尔;另一支向锥花绿绒蒿演化,沿西藏南部向西分布。锥花绿绒蒿又向总状绿绒蒿和花茎绿绒蒿演化,并形成了川西绿绒蒿和长果绿绒蒿。随后,长果绿绒蒿演化出了具盘绿绒蒿。绿绒蒿属植物逐渐向高海拔的灌丛、草甸甚至高山流石滩地带发展,有的种类直逼5000米以上的雪线。这种顽强的生存能力,体现了地球上的生物在变中求存的生存法则。

记得上世纪七八十年代,我参加四川和横断山植物考察,在海拔5000米靠近雪线的流石滩地带,从冰川上刮下的寒风叫人直不起腰,高海拔带来的缺氧又让人喘不过气。此时,我竟然发现了有多种绿绒蒿和水母雪莲、绵参、红景天等高山植物共同生长在乱石缝中,尤以绿绒蒿最为抢眼,它们在凛冽的寒风中轻盈地摇曳,似乎对来自四周的“暴力”不屑一顾,展现出旺盛的生命力,让人一见到它们便精神倍增。

长期以来,在热爱花卉的人心目中,绿绒蒿几乎成为地球“第三极”青藏高原上空气稀薄荒野的象征。

征服西方的东方之花

绿绒蒿从中国西部引种到西方已超过100年的历史。1860年第二次鸦片战争以后,很多外国传教士相继来到中国西部,他们在传教之余,另一项重要工作是植物采集。随后,一批专业的“植物猎人”被派到中国西部收集奇花异卉,绿绒蒿便在此时被带入了欧洲园林。

1889年-1890年,英国自然科学家普拉特(A.E.Pratt)两次进入四川康定和泸定县贡嘎山地区,把生长在青藏高原开着黄花的全缘叶绿绒蒿介绍给西方,被西方人称之为“黄罂粟”。他在日记中描述:“黄色罂粟花在阳光照射下会发出绸缎般炫目的色彩”,这让狂热的西方花卉爱好者感到了一种难以忍受的诱惑。1903年,另一名23岁的英国人欧内斯特·亨利·威尔逊(Ernest Henry Wilson)被维奇园艺公司派到中国西部,此次目的便是收集可供栽培的全缘叶绿绒蒿的种子。在这以前,1899年-1902年期间,威尔逊已经到过中国一次,并成功收集了包括珙桐在内的2600种植物,让他在西方园艺界渐露头角。

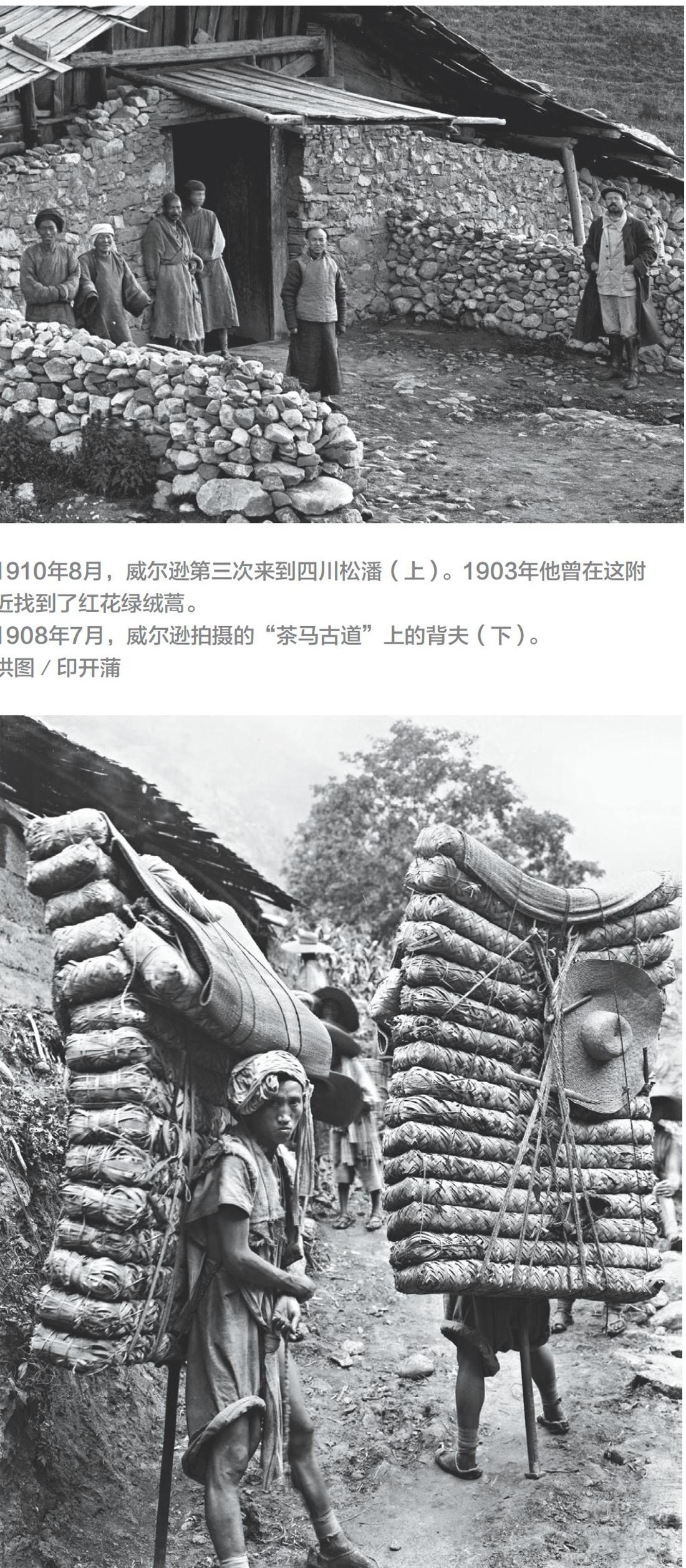

1903年3月22日,威尔逊乘坐蒸汽轮船到达上海,与早已在此等候多日的宜昌朋友汇合,这些人是几年前曾陪同他在中国收集植物的忠实助手。在上海,他们改乘木船沿长江而上,先经湖北武汉到达宜昌,再由宜昌到重庆,随后到达四川宜宾,再乘船沿长江支流岷江而上,到达四川乐山。6月25日,他从乐山出发,沿着四川西部的“茶马古道”,正式开始了他寻找黄色罂粟花之旅。

当年从四川内地雅安到藏区康定,每年数以千吨的茶叶、盐、布匹等必需品全靠人背,然后再将藏区的羊毛、兽皮和药材背回内地。背夫身负的重量,少则50公斤,多的重达140公斤。在空气稀薄的高原上,他们每走几十上百米,就要用打杵支撑着背夹歇上一会儿,随后又继续上路。威尔逊曾经在日记中写道:“这真是一项残忍的劳动。”

历尽艰辛之后,威尔逊于7月14日到达了位于康巴藏区东部的古城打箭炉,也就是今天四川甘孜藏族自治州的州府所在地康定。7月16日。威尔逊离开康定县城,沿着通向雅加埂的茶马古道进发,一路上,考察队不断遭受到冰雹的袭击,刺骨的寒风吹得人几乎窒息,严重的高原反应使他头胀和心悸,当晚他们借宿在当地农户一间漏雨的破房内,一夜无法入眠。第二天,天空放晴,威尔逊一行缓慢地继续向高处前进,由于高山缺氧,每走几步就必须停下来喘一口气。终于,在海拔3300米一处开阔的地带,他一眼就看见了一株正在盛开的黄色罂粟花。随后,在海拔3650米以上的高山草地上,他看到到处都覆盖着这种植物,威尔逊在当天的日记中还写到:“由绿绒蒿、银莲花、报春、龙胆、翠雀花、点地梅、兰花、千里光、鸢尾、百合以及色彩多样的马先蒿组成的地毯,就像色彩华丽的彩虹,高山草地以其迷人的风光凝聚着人们的目光。”