普朗克《双簧管与钢琴奏鸣曲》浅析

唐晓斌

摘要:文章首先对作曲家的生平、作曲背景、音乐风格进行介绍。通过笔者自身对作品的理解,在演绎此作品时,从哨片的挑选、气息及指法的练习及具体的音乐处理,来浅析普朗克的这首《双簧管与钢琴奏鸣曲》。

关键词:双簧管 普朗克 哨片

弗朗西斯·让·马塞尔·普朗克(Francis Jean Marcel Poulenc)是一名著名的法国作曲家、钢琴家,著名音乐团体“六人团”成员。1899年1月7日出生于巴黎,5岁开始跟随母亲学习钢琴,15岁时开始创作一些键盘上的小型作品。第二次世界大战爆发后,普朗克亲眼目睹了法西斯对法国的凌辱和摧毁,创作了大量的爱国主义作品。

19世纪末20世纪初,浪漫主义音乐达到了登峰造极的统治地位。在这个新旧交替的时期,新古典主义的出现,提倡了音乐应该回到“古典”中去,否定浪漫主义创作的主观性。普朗克的创作,并不是用新风格代替旧风格,属于保守的新古典主义,他将新的元素融入到原有的创作中,使新音乐与传统相结合,是新古典主义的实践者。

早期,作为“六人团”之一的普朗克,希望法国音乐可以摆脱印象主义,返璞归真。在他的芭蕾舞剧《牝鹿》中,体现了他质朴、轻快、明朗、无拘无束的音乐新风格。在经历了第二次世界大战这个时期之后,他的好友在战时不幸身亡,致使普朗克重新又开始信奉天主教,这对他的创作风格也有很大的影响,发生一定的变化,大多以宗教音乐和艺术歌曲为主,音乐风格偏向沉重严谨,创作也步入了成熟阶段。随着第二次世界大战的结束,普朗克的创作也步入了晚期,音乐注重形式美感,带有宗教音乐的深沉严肃的气氛,丰富了音乐和声上的展现。

这部为双簧管与钢琴所作的奏鸣曲,全曲时长大约十三到十五分钟。写作开始于1962年,是普朗克最晚期的一部作品,这个时期的普朗克作品简单朴素,饱含新古典主义的特征及宗教风格,在音乐与和声方面展现出成熟风格这部作品是为了纪念普罗科菲耶夫而创作。全曲一共分为三个部分:

Elegie哀歌

Scherzo谐谑曲

Deploration 悲叹

三个乐章以慢-快-慢分布,与传统的奏鸣曲形式相背。

我们总说法国人是世界上最浪漫的民族,这点并不错,但与我们中国式的你侬我侬不同,法国的浪漫更多体现在对各种鲜明情感的追求和对生活诚挚的热情。在法国的作曲家里,酷爱个性又多变的普朗克,在笔者看来正是浪漫法国的代表。在这首为双簧管与钢琴所作的奏鸣曲中,作曲家依旧延续了对乐器丰富音色色彩的把握,及富有特色的旋律线条的交纵感。所以在演奏这部作品时,在音乐处理中有两点将变得尤为重要。

第一,音效与色彩的变化。

本曲三个乐章,无论快慢都部有大量的音乐色彩变化,这些变化大体分为两种:

1.音量音色变化

普朗克在作品中用到了从ppp到fff当中几乎所有的音量记号,并且在很多音量记号和音量变化记号上都有明确的程度的标记。

曲子中有大量相同或者类似的音乐素材如相同的倚音和类似的回旋结构,但正因为有了细致的音量变化记号,使得这些素材在出现时有各自鲜明的感情色彩。

然而双簧管作为一种以较小的双簧哨片发声的乐器,在演奏中音色音量的变化实际上有一定的局限性。所以在演奏这部作品之前,可以在哨片的准备工作上做一些选择和调整。可以尽可能选择振动部较薄、发音部稍长的哨片。虽然有很多演奏者在演奏这部作品时乐于使用振动部较厚的哨片以发出圆润的音色来表现如一三乐章中极为动人的旋律,但正如上文笔者所提到的,普朗克在对木管的音色音量处理上煞费苦心,所以完成和完美表现作曲家对乐句中的色彩对比和保证慢-快-慢三个乐章的完整性是最为重要的。自然的,振动部较薄、发音部稍长的哨片能够更多的保证音量变化(尤其在较弱的地方)的径深。同时,在如开头极高音D起手,以及在第二乐章以极热情的高音吐音结尾后第三乐章又是难控制的高音降A 以pp的音量奏出并长时间保持在比较轻的音量下,这类哨片可以大大减轻演奏者在发音时的压力。这在演奏此类极需表现力的作品时见效尤甚。

而像第二乐章中大量的顿音和快速的节奏和丰富的音量变化也可依靠这类哨片来完成。在哨片的挑选之后,在练习中应该特别注意音乐中的对比,尤其是在同音型的部分,巨大的音量和明暗色彩的反差可以给音乐带来强大的表现力。

演奏的过程中应该多关注含入哨片的深度,嘴唇如果包入过多哨片,会抑制哨片更好的振动,从而缩小音色音量的变化。在所有的准备之后,建议多感受曲中从fff到ppp中的各种音量强度,并练习至习惯性的演奏状态以达到最好的表现效果。

2.音型结构的变化

这与音色音量一样,也是普朗克在这部作品中重要的表现手段,并且也有大量的音型变化和同结构中的节奏变化。

这里我想表明的是,普朗克的写作是十分精巧的,几乎所有大的表现方式和位置都已标明,或是节奏改变来加强速度的对比或是加上了演奏的特别标记,在演奏时尽可以大胆放心的按照谱子来演奏,不必参杂过多额外的技巧和变化进去,以免使得音乐变得小器,对比显得苍白。

第二,两件乐器的关系。

作为一部两件乐器的奏鸣曲,双簧管与钢琴在这部作品中好的配合是演奏最重要的成因之一。在这部作品中,双簧管与钢琴的关系完全不存在主次,几乎任何一个部分这两种乐器都交织对唱,相辅相成。

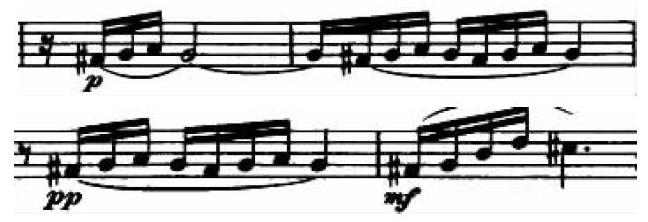

如第一乐章中,双簧管的引子旋律过后,双簧管与钢琴多次用同样的旋律互相引出。

类似于这样的部分,在联系时需要与钢琴有所沟通,在速度和律动上要有所默契,比如在上例中,双簧管的g音长音在到第下一小节换音时是否有些许空间,还是包含在一个大线条当中,这一类的问题需要和钢琴统一,因为之后钢琴会有同样的情况,如右图,两句模仿需要存在关联,对唱时二者练成一整句,各做各的会使音乐听起来好像独唱。第一乐章中,在乐句的末尾经常出现离调,使音乐变得特别富有吸引力,但这些地方,容易出现两个问题,第一个是音准问题,双簧管的高音音准较难控制,稍不注意口型略紧就会影响音准,尤其此处(右例)高音降b,双簧管从中音e到高音降b时左右手同时打开一个按键,此时嘴部的气流会较难控制,练习时应先看总谱将离调时钢琴和双簧管音的行进与最后的离调和弦分析清,做模唱,在固定音高之后,反复练习e到降b,到降b时应保持流动的气速,适当减少气量,并且可以按照自己乐器的情况增加按键来保持降b的平稳性。第二个,在遇到这些音时演奏者往往会因为情绪的表现或者对演奏这些音的不够把握,在最后几个音将速度变慢,这在我看来是不应该的处理,将这些部分放慢,从离调的角度看似乎给离调的音多些关注是有道理,但从大的视角看,整个流动的音乐在这里断了下来,钢琴再起时就产生了突兀感。实际上如右例,降b音后已经有了八分的休止符,对于这个和铉的特别关注感已经产生,并不需要过度表现,只需与钢琴做好交接让音乐继续流动就足够了,反之也是一样。这个问题也同样体现在第一第二乐章另外一些旋律当中。

这几个谱例有一个共同点,两件乐器中一件是以一种稳定的形式进行,另一件乐器节奏中带有一些空拍,或者后十六之类,导致不稳定的那一方容易往前赶,是的两者的配合阐释不默契,音乐听起来也并没有达到效果,这些部分作曲家其实已经将要表现的情感用变化的节奏表达出来了,并不需要演奏者故意将其扩大化。

经过对全曲重点部分的具体分析,使我们理解和熟悉这部作品的内在音乐和所要表达的情感。笔者认为双簧管的演奏只要做好音准、音色、力度变化的控制,找到与钢琴之间交织音乐线条的呼应,不需要更多的表现和特别处理,就能更好地诠释这部作品。

参考文献:

[1][法]让·鲁瓦.六人团[M].张燕,冯寿农译.北京:中国人民大学出版社,2005.

[2][法]玛丽-克莱尔·缪萨.二十世纪音乐[M].马凌等译.北京:文化艺术出版社,2005.

[3]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2007.