破坏环境资源类犯罪的法律适用

曾庆纲 王爽爽 梁敏

破坏环境资源类犯罪案件情况介绍

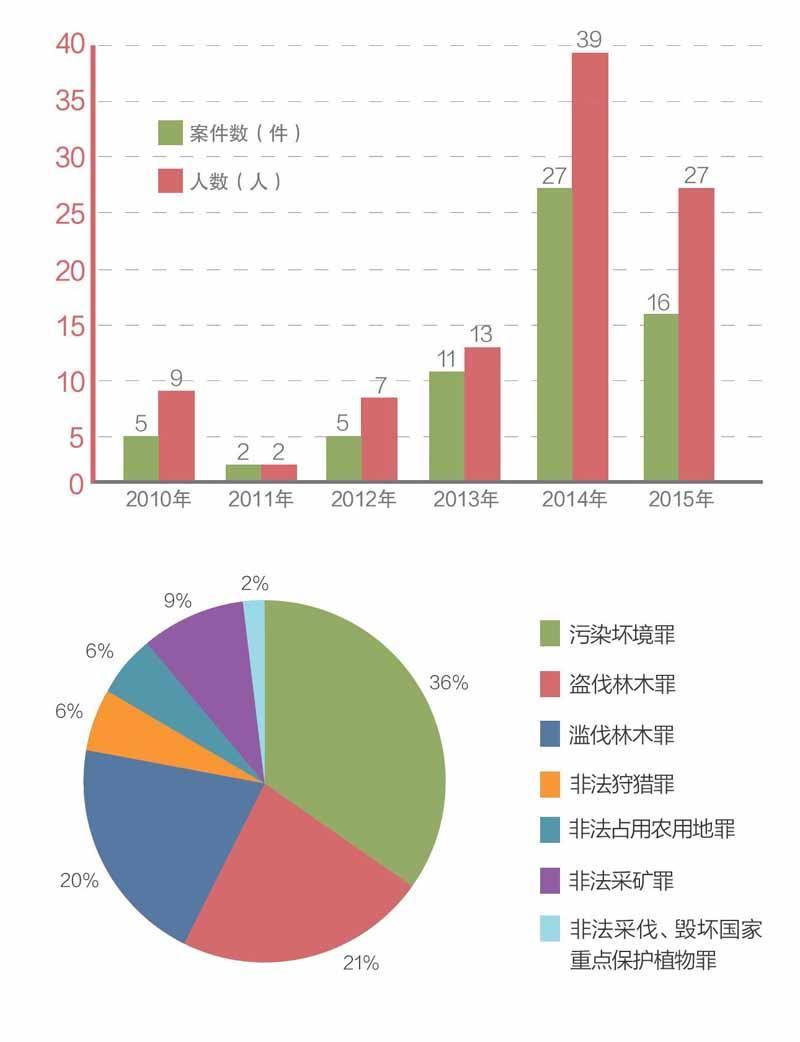

自2010年1月以来,浙江省奉化市人民检察院共受理破坏环境资源类犯罪共计66件97人,其中2010年5件9人,2011年2件2人,2012年5件7人,2013年11件13人,2014年27件39人,2015年16件27人。具体涉及的罪名类型,其中污染环境罪24件39人,盗伐林木罪14件19人,滥伐林木罪13件14人,非法狩猎罪4件6人,非法占用农用地罪4件6人,非法采矿罪6件12人,非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪1件1人。截至目前,共起诉51件69人,作出相对不诉5件9人。

通过对这些破坏环境资源类犯罪进行归纳分析发现,目前该类犯罪呈现出以下特点:案件数量自2013年开始有较大增幅,并呈现每年递增的态势;涉案罪名多集中于污染环境罪、盗伐林木罪和滥伐林木罪;犯罪主体文化程度低,结伙作案明显;案件专业性、技术性较强,取证难度较大,证据极易灭失;案件处理结果轻刑化现象比较明显;危害后果较为严重,极易造成自然资源和生态环境破坏。

调查人员通过对奉化市人民检察院近六年来办理的66件97人破坏环境资源类犯罪进行数据整理和调查分析后,就案件办理过程中法律适用方面存在的问题进行了专业性探讨。

法律适用方面的问题

1997年的《刑法》在分则第六章妨害社会管理秩序罪中第六节规定了破坏环境资源保护罪,共计9个条文15项罪名,可以分为三类:一是污染环境类犯罪,包括第338条的污染环境罪和第339条的走私废物罪;二是破坏生态环境类犯罪,包括第340条的非法捕捞水产品罪,第341条的非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪和非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪;三是破坏森林资源类犯罪,包括342条非法占用农用地罪、第343条的非法采矿罪和破坏性采矿罪、第344条的非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪、第345条盗伐林木罪、滥伐林木罪和非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪。近几年,国家不断加大破坏环境资源保护犯罪打击力度,不仅通过《刑法修正案(八)》将重大污染环境犯罪修订为污染环境罪,降低破坏环境资源保护犯罪的入罪门槛,又出台《关于办理环境污染刑事案件适用法律问题若干问题的解释》(以下简称《解释》)等指导性法律文件,细化破坏环境资源保护犯罪的定罪量刑标准。

上述法条和司法解释虽对破坏环境资源罪的法律适用做出了比较详细的规定,但鉴于司法实践中不断出现的新问题,抑或是法律本身的滞后性、局限性,抑或是司法工作人员对于法律、司法解释理解不足,导致实践中对该类犯罪的法律适用仍存在盲区,具体如下。

司法实践中环境行政执法与刑事司法的衔接问题

行政执法人员和司法工作人员对于一事不再罚原则和刑事优先原则在环境保护类犯罪案件的移送适用存在较大的分歧。笔者认为:一事不再罚原则应是对同一性质法律责任而言的。只有在同一性质的法律责任中,或刑事责任或行政责任中才能适用一事不再罚原则,否则就抹杀了两种责任在本质上的区别。正如《行政处罚法》第28条之规定中也说明了行政处罚可以先于刑事处罚做出,而且对某主体的危害行为做出行政处罚后,司法机关也可以对其做出刑事责任追究,只是行政处罚可以折抵部分刑事责任。这样的两法衔接在全国各级机关都在进行不同程度地尝试和探索,但在一些关键性问题上两家的分歧还是比较大的,比如检察机关能否对行政机关的执法行为进行监督,行政执法与刑事司法的衔接由谁来主导,涉案证据材料的移送和转移如何适用等等。

破坏环境资源保护罪的共犯问题

在司法实践中,不少企业为了降低危险废物的处置费用,在明知他人未取得经营许可证或者超出经营许可证范围的情况下,向他人提供或者委托他人收集、贮存、利用、处置危险废物的现象还是比较普遍的。而他人在接收危险废物后,由于他实际没有相应的处置这些危险废物的能力,往往将这些危险废物直接倾倒到土壤、河流之中,导致严重污染环境。这一行为完全与《固体废物污染环境防治法》第五十七条的相关规定是背道而驰的。该条文规定禁止无经营许可证或不按照经营许可证规定从事危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。《解释》第七条也有针对性地对此类犯罪行为进行严厉打击,规定行为人明知他人无经营许可证或者超出经营许可证范围,向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的,严重污染环境的,要以污染环境罪的共同犯罪论处。同时,《解释》第八条也进一步加大了对环境污染犯罪的打击力度,对实施环境污染犯罪同时构成其他犯罪的,明确规定了“从一重罪处断的原则”。这一具体规定,使得符合刑法理论上的想象竞合犯有了处断依据。

破坏环境资源保护罪因果关系证明问题

在破坏环境资源保护犯罪中,往往难以精确地认定污染行为与危害后果之间的因果关系,势必把大量破坏环境犯罪排除在刑事惩罚之外。为解决这一问题,有些国家采用因果关系推定原则。因果关系推定原则是在证据认定方面借鉴了疫学统计上的因果认识方法。在污染环境犯罪中,证明排放污染物是否造成损害结果的原因时,依推定原则,只需证明有污染行为和侵害结果,且二者之间存在经疫学证明的盖然性因果关系,便可以肯定行为与结果之间的因果关系。适用推定原则,有利于突破司法实践中污染环境犯罪中因果关系难以认定的现状,不仅便于刑事追究,提高司法效率,而且使污染环境的犯罪主体得到应有的法律制裁。当然,因为推定原则确认的是有可能但又不是必然的因果关系,这种推断出的结论与真实情况可能有偏差。为此,在适用因果关系推定原则的时候必须要严格限制,防止做出有罪推定。

破坏森林资源类犯罪林木数量和数额的证据认定问题

破坏森林资源类犯罪的林木数量和证据是由反映林木数量和数额的基础证据和依据基础证据推算的立木蓄积和价值的鉴定意见两部分所构成的证据体系。林木数量和数额的基础证据主要是砍伐、毁坏的林木株树和伐桩、原木等尺寸检测量的数据和其他反映砍伐林木数量的记录资料,比如采伐记录、交易记录等来证明,而立木蓄积、价格的鉴定意见则是定罪量刑的重要依据。立木蓄积的鉴定意见则是依据尺寸检测量的基础数据,再根据科学的计算方法最终得出立木蓄积的总量的。所以,林木数量和数额作为基础证据,是破坏森林资源类犯罪中证据体系客观现实情况的反映,对于该类证据的把握,关系到整个案件的最终处理结果。其证据的呈现和认定形式是否可从以下形式来表现:如砍伐、毁坏林木株数的现场辨认笔录、林木数量的现场勘验检查笔录、被砍伐林木的立木蓄积价值的鉴定结果以及其他的证据类型。

污染环境类犯罪处罚前置显失公平如何把握的问题

《刑法修正案(八)》修改后的《刑法》第338条虽并未改变污染环境犯罪属于结果犯的属性,但两高《解释》等指导性文件在实质上已将环境污染犯罪的危险犯纳入刑法处罚范围。从办案实践来看,大多数的污染环境犯罪案件在法律适用上也多是从危险犯的角度来定罪,主要原因是污染环境的危害结果具有缓慢性、长期性的特点,难以在短时间内显现,不好把握,从危险犯的角度认定易于准确把握和操作。例如“非法排放”、“私设暗管”等,相较于“造成公私财产损失”、“造成人体损伤”等,就更加具有操作性和可衡量性。在目前人类社会面临全球性环境危机的背景下,污染环境行为处罚前置,固然能起到防患于未然的作用,但也存在着在双重标准下,出现罪责刑不相适应等问题。例如行为人私设暗管排放含传染病病原体的废物,在实际损害尚未完全显现之前就被查处,依据危险犯来处理,仅是在三年以下有期徒刑的量刑档次内来定罪量刑,而后续的实际损害结果却是造成了多人死亡,依照结果犯来处理,应在三年以上七年以下的量刑档次来定罪量刑,显然对行为人处罚前置显失公平。因此,在办案实际中,应重点考虑这类问题,防止出现量刑上的偏差。

栏目主持人:刘雨濛 lymjcfy@163.com