燃烧的活历史

李昂

对于多数人来说,打火机不过是生活中一件普通的用具而已。甚至大多时候提到它,人们都不由自主地会联想到吸烟。不过,习惯性地把打火机和吸烟联想在一起,未免太轻视了这件工具。任何人在需要用火的时候,打火机一定是最便捷的火种。深深融在现代城市生活里的我们,也许已难以体会到火种对于生活的重要了。

而把打火机作为收藏项目,在国内可能更是非常小众的。打火机在中国也是舶来品,我们没有经历它的发明与改进过程。当我们了解到它时,于那个时代来说它已经十分成熟。所以,对它的感情和理解可能都会淡薄一些,认知方面也难免有些误区。就我个人而言,收藏打火机也是因些非常偶然的机缘才开始的,藏路漫漫,透过这些工业品背后的历史,我逐渐看到了一段过去并不熟知,也是我们刚好错过的世界黄金发展期的故事。

拉锁的启发

世界上最著名的打火机品牌莫过于ZIPPO,它创立于上世纪30年代早期,那时候的随身火源远不如今天得来这么容易。ZIPPO的创始人George G. Blaisdell,起初是在酒吧里看到一位朋友试图用一个笨拙的奥地利打火机点燃香烟,他想“打火机应该是个又好用又美观的东西才行”!心存此念的他直到两年后,决定自己动手去打造一只符合个人想法的打火机。第一只ZIPPO原型机由此诞生。而“ZIPPO”的命名则是因为Blaisdell个人很喜欢“zipper”这个单词的读音,它的本意是“拉锁”。要知道,在20世纪早期拉锁可是一件能改变了全人类穿衣习惯的“大发明”。Blaisdell的愿望是自己做的火机也能如拉锁那样在全社会普及而且使人们的生活因此发生变化,所以借“zipper”的谐音把他的打火机品牌定为“ZIPPO”!

关于ZIPPO的品牌故事和它的几个著名系列,在搜索引擎上随意一找就能很容易读到,这里就不做过多赘述了。只想和大家聊些有趣的ZIPPO火机,进而回顾一下历史,看看二战后在大洋的那一边都发生了些什么。

百变的材质

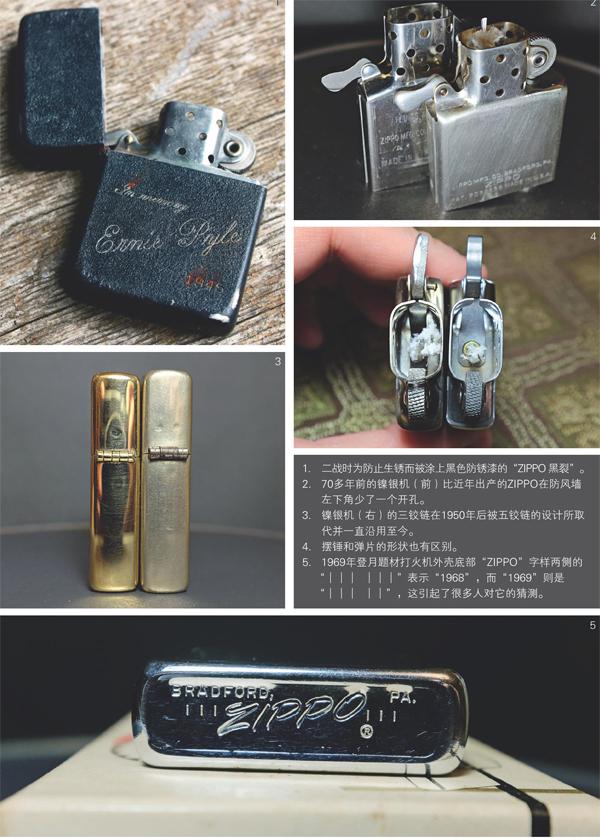

先说说二战时的ZIPPO。这就是我们在美国二战大片中经常看到的美军士兵标配“The black crackle ZIPPO lighter”,中文俗称“ZIPPO黑裂”。如此丑陋的涂装在过去的钢铁制品上时常出现,其实是一种无奈的技术处理。二战时期尚无真正意义上的不锈钢,而且美国国内所有的优质钢铁都供给了重要的军工生产线,火机虽然也属军需物品,但也只能得到次等金属来制造。毫无疑问这些金属在潮湿的环境中会很快锈蚀,以至无法正常使用。为让金属防锈,ZIPPO工厂在火机外壳表面涂上厚厚的黑色防锈漆,之后以高温烘烤,就出现了褶皱、断裂肌理的效果,“黑裂”由此得名。

经过二战,ZIPPO从海量军需订单中获得了丰厚的回报,同时历练出了相当成熟的制造技术。二战结束后,ZIPPO将销售渠道转向美国国内常规市场。虽然已是和平时期,但铜和优质钢铁依然是短缺资源。为使产品既坚固又耐腐蚀,ZIPPO尝试使用一种称为“镍银”的合金为打火机打造机芯和外壳。镍银的具体成分并不十分清楚,毕竟那是70年前制造的,当时的具体情况如今很难得知了。若将这只镍银打火机与近年出产的ZIPPO对比一下,可以看到很多细节的差异。

比如新ZIPPO燃烧室一侧防风墙上有8个开孔,而镍银机的防风墙左下角少了一个开孔就只有7个孔;摆锤和弹片的形状也有区别;新ZIPPO机芯底部是一个长方形的底毡,而老镍银用的则是一卷棉团;比较明显的区别是老镍银机的是三铰链,而在1950年后三铰链逐渐被五铰链的设计所取代并一直沿用至今。在经济转好、物资供应日趋丰富后,制作ZIPPO外壳的镍银被战时视作紧缺战略资源的黄铜和优质钢所取代,又恰逢镀铬工艺的完善和普及,ZIPPO镍银打火机就此退出了历史舞台。

收藏的发端

在经济和技术都大为发展的和平时期,单纯的光扳形象和简单的表面刻画已经不能满足市场的需求。ZIPPO引入金属蚀刻填漆工艺应用于火机外壳装饰的生产环节。同样为了配合市场的需求,在上世纪50年代早期彩印“广告机”出现了。由于产量上升和社会知名度的增高,为了进行质量控制ZIPPO于1957年开始在火机底部刻印计年标,这后来也成了收藏者们的收藏依据之一。

上世纪60年代到70年代的十余年,是人类历史上最不可思议的以技术与梦想共同造就的“登月时代”。美苏间的航天争霸让人类摆脱了重力的束缚,进入了太空。1969年美国的“阿波罗11”首次成功登月并安全返回,这一重大人类历史事件被以各种形式标记在那个年代的不同物品上和印刷品中。ZIPPO自然也不例外。这里有个有趣的事情,1969年登月题材打火机外壳底部的纪年标所显示的制造日期竟然是1968年。这就引发了收藏者们的各种猜想和阴谋论说,比如是因为1968年生产的机壳没有用完,于是沿用至1969年刚好赶上了登月成功?还有人认为是在登月前一年,把登月成功图案的机壳先生产出来一部分,但如果登月失败就销毁这批机壳?若成功,再投放市场,次年可依据销售数量和速度增产登月题材火机?真是没有故事就没有收藏啊……

标准的规格

1968年和1969年的ZIPPO也出现过技术过剩,虽然从表面的钢壳镀铬、金属蚀刻、填彩漆,这些和过去生产的火机相比较,并看不出有什么更特别的。但它的内部使用了一种被称作“豆腐毡”的储油毡块。从技术层面看,它的储油效果确实稍优于普通棉团。但这种毡块如果遭遇了水浸,或者太久不用,它的形状就很可能出现萎缩。这种不稳定配件使ZIPPO的返修成本上升,无奈“豆腐毡”后来被弃用,成了一个永远的过去时。

ZIPPO的基本结构自上世纪60年代起就没有什么大的改动了。而且,几十年一直坚持基础部件标准化生产。如果你拿一只近些年制造的新ZIPPO和一只60年代的ZIPPO,把它们的配件互换后依然可以正常使用。经典、固定的标准化其实是工业品牌长盛不衰的秘诀,我们可以找找身边的日用品,有没有如今的产品和几十年前的同类产品的规格是完全一致的,比如灯泡接口!

ZIPPO是工业品,一开始它可能不具太多收藏价值。但经过战争和社会发展,ZIPPO成了见证历史的实物证据。凭借卓越、简洁的设计和高质控生产过程,ZIPPO成了时隔几十年依然可以使用的活历史。这历史背后还有多少我们尚不了解的过往,也许不仅仅是爱好收藏的人要去探求的。