回忆我和钱学森的交往

马作新?张现民?吕成冬

整理者按:马作新是新中国成立后第一批被选拔到苏联留学的留学生。他在苏联莫斯科航空学院学习火箭发动机专业,1958年2月回国后在国防部第五研究院从事火箭发动机的研制工作,后担任中国运载火箭技术研究院第十九研究所所长。本文中他回忆了在苏联莫斯科航空学院第一次见到钱学森,以及回国后多次与钱学森交流科研工作,并在钱学森指导下从事火箭发动机研究等交往经历。

在苏联莫斯科航空学院第一次见到钱学森

我是1951年到苏联留学的,在莫斯科航空学院学习火箭发动机。在留学苏联之前,我在华北大学航空系就读。华北大学是新中国成立前夕在边区工业学校基础上发展建设的高等院校,航空系是新增加的专业。所以新中国成立之后,国家就开始培养航空方面的技术人才。1951年夏,我和同校的一位名叫王之任的女同学一同被选拔到苏联莫斯科航空学院留学。

在苏联留学期间,我第一次见到钱学森。1957年,钱学森随以聂荣臻为团长的访问团到苏联考察。钱学森到苏联后,中国驻苏联大使馆通知莫斯科航空学院中国留学生党支部书记鲍克明(1953年选派到莫斯科航空学院发动机系学习),邀请钱学森到学院与中国留学生做一次交流。我记得,在一栋宿舍楼的自习厅里见到了钱学森,他谈话从容不迫,举止斯文,眼神中透露出灵气。当时,我们都知道钱学森刚刚从美国回国,而且在空气动力学和工程控制论方面是数一数二的大科学家,是一位世界级的火箭专家。

在交流中,钱学森得知我和王之任是我国最早学液体火箭发动机设计专业的学生,颇感兴趣。钱学森不仅询问了我们的姓名,还详细询问我们在莫斯科航空学院学习了哪些课程。我们回答说:“莫斯科航空学院液体火箭发动机设计专业不仅要学本专业,还要学设计课程、制造加工课程、航空发动机、固体火箭发动机、冲压发动机的主要课程,此外还要学习导弹结构概况、飞机结构概况、液体火箭发动机系统设计、推力室、涡轮泵联动装置、自动器等结构设计、传热计算、热力火箭发动系统设计,还有一门俄文课……”钱学森笑着说:“这门课程应该是讲叶片机的。”没想到钱学森对机械设计也精通,后来我们才知道钱学森在上海交通大学学的就是机械工程,对这些课程应当是相当熟悉的。随后,钱学森又询问我们莫斯科航空学院有哪些教学特征。我们回答说:“学院和飞机、导弹、发动机设计局以及制造厂保持密切的联系,设计局和制造厂的设计师、工艺师也经常来学院讲课。”

在交谈过程中,有一位学生问钱学森怎么才能在专业和科学研究上获得成功,钱学森回答说:“一定要关注并掌握专业和学科的科学发展趋向。导弹和喷气技术是当今航空领域科学发展趋向。”我们看得出来,钱学森非常平易近人,能够与普通学生交流。钱学森还问我们何时毕业回国。半年之后,我们60多名学员结束在苏联将近七年的留学生涯,回到祖国开始为国服务。回国后我们每次见到钱学森时,他总是满面笑容,这种笑容永远留在我们心中。

钱学森说,书“先读厚、再读薄”

1958年2月,我们回到祖国。回国后,我和王之任都被分配到国防部第五研究院工作,但是接到的第一个任务不是去搞火箭发动机的研究,而是被安排去参加十三陵水库的建设工作。三个月后,国防部第五研究院副院长刘秉彦接到聂荣臻的命令,要求十三陵水库工地上的所有留苏学生立即返回各院,待命组团到东北及天津市考察。之后不久,由国防部第五研究院副院长刘秉彦和政治部副主任薛伟民带领我们到东北考察。

经过这次考察后,我们有了全局观念,深刻认识到:导弹的研制工作要在中国现实的技术与薄弱的工业基础上起步。此后,我们在各自专业领域的研究发展中,脚踏实地,紧密联系实际,以导弹及航天技术需求引领与促进了科学技术与工业建设的进步。

从东北回到北京后,我们就投入紧张的工作中。1959年底的一天,我又有幸和钱学森作了一次交谈。当时,钱学森在第三设计部主任任新民的陪同下,检查了我们正在论证的发动机技术发展途径进展情况。我和王之任正在绘图板上画推力室及尾喷管,抬头看到钱学森十分高兴,甚至还有点激动。钱学森仔细地检查我们正在设计的图纸,看到优美的曲线条时,连声称赞漂亮。钱学森对我们所做的技术论证初稿很满意,但是要求我们对初稿再做进一步的论证,意在让我们精益求精,更上一层楼。在交谈过程中,钱学森采用闲谈形式,略带幽默地问:“你们在一年多的论证过程中有什么感受和收获?”我们实事求是地汇报说:“虽然完成了技术论证的初稿,但是也感到十分疲劳。因为动力系统属于尖端问题,还要与总体、控制系统协调配合,不仅要求把本专业弄清楚、弄透,还要与各分系统协同。这样我们就必须去学习和了解各系统的情况,现在只是整理好报告的初稿。”

钱学森笑着说:“科学研究就是先将书越读越厚的过程,为了弄清楚某个问题尽可能地收集材料,然后通过科学技术途径论证,而一旦论证通过之后,问题就解决了,而这个过程又是将书读薄的过程。导弹的技术发展途径从收集资料到归纳到方案,实际上就是先将书读厚,然后将书读薄的过程。”

我对钱学森的这段谈话印象特别深刻,真是听君一席话,胜读十年书,尤其是钱学森那句书“先读厚、再读薄”,教会了我们开展液体火箭发动机研制应坚持科学发展观。后来在论证过程中,一次钱学森指示任新民,要求我们派人去协助某所解决一项技术难题。攻关小组在实验室已经开展了一个星期工作,但总是不成功,任新民就派我和另一个设计员去解决。我们见到复杂的精密仪器,看到气路系统后就明白了,随后我们通过同气路、液路等研制人员交流顺利解决了问题。钱学森一直关心我们的技术论证开展工作,并且安排我们从事相关的科研,避免了我们在部门内部的自我封闭。

后来,我在和钱学森的交谈中,能感觉到钱学森总是在思考“大问题”。例如,1960年10月18日至20日,在新建成的院办大楼会议室,钱学森主持召开某型号的技术发展途径论证总结报告会,这是我国独立自主发展航天技术途径的一次重要会议,具有里程碑意义。早在会议前一年多,钱学森就对型号设计委员会布置了对技术发展途径的论证任务,这个命题十分新颖,对航天事业科学发展的影响意义深远,同时也要求导弹分系统专业做出科学发展论证,这对我们各分系统是严格的检验与考验。钱学森要求各分系统参与型号技术发展途径的初步设想论证,它不是一个型号的方案研讨,而是各分系统要对导弹技术发展途径的设想做出回应,做出分系统本身的全面准确的技术发展途径的论证。钱学森说:“导弹技术之所以高端,是在于综合,它综合了各分系统的先进技术,各分系统本身也综合了先进技术和最新工业成就。”

钱学森直接指导我开展科学研究工作

在五院工作期间,钱学森曾经直接指导过我开展科学研究工作,并且对我后来的科学研究工作产生了重要影响。那段时间经常听到钱学森讲的一句话就是:“我们所做的每一个方案都是和以后的长远发展相联系的。”钱学森这句话含义非常深刻,因为火箭研究是一个整体,又分为若干个子系统,参与子系统研究的科技人员在制定自己部门的科研方案时,一定要从整体和长远角度考虑自己部门的工作。例如,在我们攻克液体火箭发动机的不稳定燃烧问题之后,又经过多次试车和改进,对原来的方案进行了升级,成功地使用某种技术并且获得成功。钱学森对此高度评价说:“经过近百次的试车,我们最终攻克了这个难关。此次发动机研制成功标志我国大型液体火箭发动机研制已经走进自由王国。”但是钱学森同时也告诫我们:“你们这个东西定了型以后,不要随便改,你这个产品设计出来搞完以后肯定已是一个落后的东西了,好东西并不合适,今后还需要改,但是现在不要改。”言外之意是说,一个型号的产品研制成功以后事实上已经落后了,在老产品上改来改去不好,新的思想、新的方案可以在新的产品中去实现。

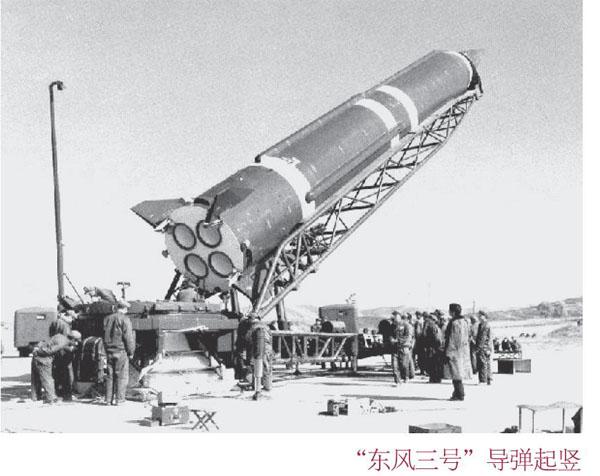

钱学森在“两弹结合”试验期间是技术方面的总负责人。当时“东风三号”导弹也正好要出厂,一切都已准备好,等钱学森来检查批准。“东风三号”导弹第一次出厂试飞前钱学森反复检查,但就是不说话。我和孙家栋都在场,有点纳闷,难道是因为“两弹结合”的压力?孙家栋对钱学森说:“钱副部长,我们‘东风三号和‘两弹结合是不搭界的事,别那么紧张。”然后,一个叫陆阿宏的技术工人也说:“钱副部长,您放心吧!我们总装工人可以拍胸脯,可以用脑袋担保,如果总装出现质量问题,我们拿脑袋是问。”钱学森听到这番话后,先是愣了一下,但是立即被这名工人的话感动了。钱学森说:“那好,我们的产品准备出厂,但同时大家也要好好想一下,做好事故预案。”1966年12月26日,“东风三号”第一次出厂试验发射取得圆满成功,这也是为毛主席生日的献礼。钱学森回来后还给周总理汇报说七机部的工人太好了,工作做得非常出色。可以看得出来,钱学森非常重视对工人的

感情。

在我负责开展的科研活动中,也有失败的时候。我第一次带队执行试飞任务时,发动机出现了问题,这在此前的预案中没有想到。从试验场回来后,我对现场照片资料详细分析后找到了问题所在,是火箭发动机二分机出现了问题。于是经过查找资料后发现在发动机燃烧室地面重复试车过程中曾经出现过撕裂的问题,但当时并未引起重视,认为不会产生什么严重的影响,可是结果却相反,最后导致实际落点远离计划落点100多公里。找到问题后,我和任新民找钱学森报告这次发射失败的情况。钱学森问:“发动机能不能保证工作在115秒以上不出现问题,如果能够坚持到115秒,就再打一发试验一下。”我和任新民经过计算和商量后认为这个把握还是有的,结果第二发试验打到了119秒(导弹发动机实际工作时间120秒),但还是偏离计划落点40公里左右。从试验场回来后,我们又做了地面试验,认为其验收标准应该是140秒。接下来,我们又在地面进行了两次试验,一次是185秒,一次是195秒,但两次都撕裂了,最终根据地面和实际情况确定170~180秒是比较稳定的。

但是为什么不能超过这个时间段呢?直到后来“东风四号”导弹研制期间,才解决这个问题,原因在于试验都在冬天进行,没有掌握好试验温度,没有进行燃料的低温试验,导致低温启动不稳定,最终出现了撕裂问题。所以“东风四号”导弹后来不在冬天进行,这个问题就不存在了,发动机工作时间可以达到190秒。之后,我们还就这个问题进行了专门研究:为什么火箭发动机在出厂试验时只工作120秒,而在地面试车时可以达到170~180秒?此后,我们在交付发动机进行试车时,发动机的工作时间都是按照验收标准的两倍来验收,这样就可以安全交付。

向钱学森直言取消固液发动机研制项目

在三线建设期间,我被调到内地某研究所搞了一段时间的二级发动机二次启动的研究。三线建设结束后,我被调回北京参与钱学森提出的固液发动机研制项目,并担任研究室主任。但经过一段时间研究后,我向林爽和任新民提交了一份关于停止固液发动机研究的报告。我在报告中指出,固液发动机的研究没有任何意义,不应该再投入人力和物力。林爽和任新民看到报告后没有表态,也不敢表态。于是,钱学森专门把我叫到他的办公室进行谈话。钱学森耐心地听我阐述了在报告中提出的想法,我也提出了停止研制的理由,例如,燃烧率低等等。在谈话中,我还指出固液发动机有固体发动机和液体发动机两种发动机的优点,同时也兼具这两种发动机的缺点。钱学森听我阐述后,说:“看来我们要把这个工作停下来,你再好好考虑一下,好好想一想,我们国家应该把前沿的项目留下来,今天我们把它取消了,将来会不会有反复?”钱学森提出这个问题之后,我有点疑惑了,不敢回答,因为钱学森的思想总是很前沿,他的思路都很清晰。所以谈话结束后,我到国防科委的情报所查了很多资料。

查过资料后,我又一次向钱学森做了汇报。我说:“美国也把固液发动机项目停了,美国得出的结论和我们一样(指对固液发动机前景的看法)。”钱学森接着对我说:“您的看法是对的,情报所也是这么向我说的。”钱学森在和我谈话前,作了认真准备,向情报所作了详细了解。钱学森说:“我们研究决定,45室就地划归三院,由七机部执行。”也就是说,停止固液发动机研制项目。我借机向钱学森汇报说:“从西安三所、大连化物所、内蒙41所调来的几十个人,十来年没有北京户口,生活没办法过啊!”钱学森问是怎么回事,我说:“我们研究室有一大批人没有北京户口,面临孩子上学、副食供应等一系列问题。”

钱学森说:“原来是这么回事,您先回去吧!”后来有人通知我,去试验站进行试车试验时去找钱副主任。试车完成后,在试验现场钱学森找到七机部部长郑天翔,说:“郑部长,您可要给解决户口问题啊!”郑部长说:“钱副主任,您不知道解决户口有多复杂,我们已经写报告给国防科委了。”

但是钱学森并没有就此了事,他要管就管到底。郑部长说:“你把情况说说,连家属189人啊,这是大事,要好多文件,还需要一个副总理、两个副部长批。45室是北京市在编单位,还需要有当时中央领导批准下发的那个文件,要好多文件凑在一块才行啊!”钱学森说:“七机部赶快写个报告,你马作新拿着文件去,副总理我只好找张爱萍了,有了这个文件就好办了。”就这样,在钱学森的直接过问下,我们研究室科技人员及家属的户口最终得以落实,起到了安定人心的作用。(编辑 王 雪)

(张现民是上海交通大学钱学森研究中心

副研究馆员;吕成冬是上海交通大学

钱学森图书馆馆员)