单元整体观下的小学语文混合学习实践

张惠平

翻转课堂是混合式学习的一种典型模式,是处于混合式学习系统中的一个阶段,自2012年被引入中国以来,在学者、教师、家长中引起不同反响。在“翻转课堂”轰轰烈烈席卷全国之时,有一个学科始终处于一种相对安静的微妙境地——语文。查阅相关资料,美国的“可汗学院”以及我国台湾地区的“均一教育平台”这些全球知名网站,其“翻转课堂”平台竟然都没有涉及“语文”这一科目。台湾“翻转教室”研讨会照例会专门给语文留一块地,名曰“学思达教育”,但并不借助于任何数字媒体,也不要求学生在课前完成课堂教学内容的学习。

翻转课堂在语文教学中水土不服

从目前的发展情况看,“翻转课堂”的课前学习更多的是陈述性知识,如数学、物理等理科科目,它们的明显特点是有明确的概念界定,或者是操作流程的讲解,显然更适合采用翻转课堂模式。与之相比,语文属于语言文学领域课程,并没有太多的陈述性知识需要教给学生,而重在启发学生获得程序性知识。

从已有的案例来看,语文“翻转课堂”的运作,基本上是学生在课前利用微视频学习知识点或对课文写作背景、人物进行基本的了解,课堂上尽可能运用数字媒体进行学习研讨。这样的操作,技术上固然有新意,但其实质与传统课堂并无二致,并未实现真正意义上的翻转课堂。

由此可见,翻转课堂在语文学科是有些“水土不服”的,其在学科适用性上还需进一步商榷。

翻转课堂带给语文教学的新思考

从翻转课堂的性质来看,翻转课堂注重个性化的学习,偏重陈述性知识的教学,需要清晰可量化的评量体系,而这几点正与语文教学内容相冲突。因而,这给我们选择语文教学内容带来了新的难题:能否打破教材原有的以内容为主题的单元编排,以能力为主题重构单元,在单元整体观下实施语文教学?如果在此基础上实施翻转课堂教学模式,课前学生利用学习单或微视频学习基本知识和技能,课中通过小组协作学习进行高级知识和高级技能的学习,课后进行迁移练习与学习结果评价,是否就可以解决上述“水土不服”的问题?下面笔者就结合自己的教学实践,以四年级《“学问”之比较提问法单元整体学习》为例,谈谈基于单元整体观下的小学语文翻转课堂(以下简称“小学语文单元翻转”)。

单元整体观下的小学语文翻转课堂设计

1.何为单元整体教学

所谓“单元整体教学”,是指在系统科学协同理论观下的基于能力导向的单元教学。

协同理论提出,协同效应是系统自发地对子系统进行组织和协调的能力,是系统从无序走向有序的动力。语文教学系统也是复杂系统,其中蕴含着许多子系统,子系统之间相互作用、相互联系,又具备自组织功能,更是复杂适应性组织。因而,语文教学的目的就在于促进系统内的各构成要素的协同与整合。在单元整体教学中,围绕学生语文能力目标,进行教学内容的重构与教学活动的设计,可以使教学系统内各要素之间达到协同化,形成一个有机的整体,从而达到提高效率的效果。

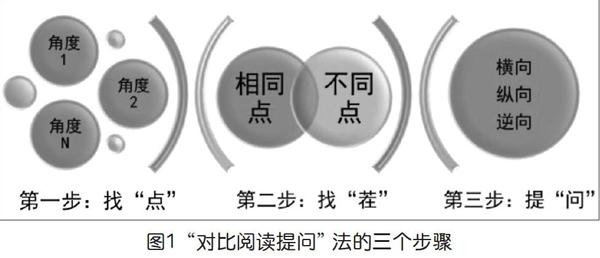

“学问”(学会提问)单元整体学习以发展学生高阶思维为核心确定单元教学目标与教学内容,以学生为中心设计学习活动,旨在使学生通过一个单元的主题学习,掌握“对比阅读提问法”的三个步骤(如图1),并在文本阅读中迁移运用,从而发展学生批判性思维、提出问题和解决问题的能力、协作能力。

2.如何实施单元翻转

(1)确定教学目标

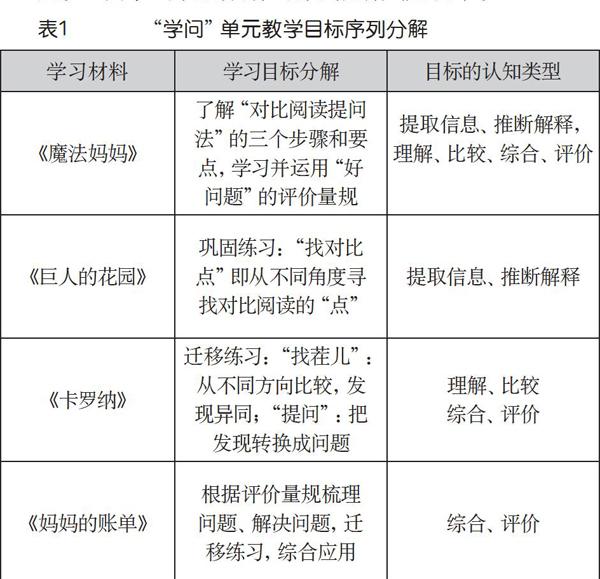

单元翻转的教学目标设计,应在课程标准(2011)和发展学生21世纪7C技能的理论指导下,结合学生实际情况进行单元目标设计和序列分解。具体、明确的教学目标设计为教学内容选择、教学活动设计、教学评价实施提供了依据,四者之间一一对应起来,产生系统协同效应。“学问”单元的目标与序列分解(如表1)。

(2)教学活动实施过程描述

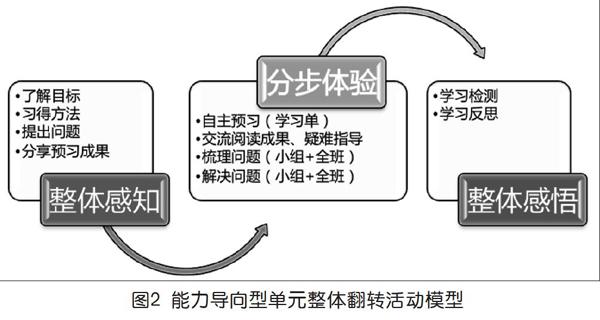

依据“以学生为中心”的教学理论,笔者以“课前—课中—课后”为时间线,设计单元翻转活动模型(如下页图2),具体实施过程如下。

①课前整体感知。教师发布课前学习单和在线学习检测地址,学生根据课前学习单的指引,借助微视频自主学习“对比提问法”,然后完成在线检测。学生可根据检测反馈报告改进学习行为,教师可根据检测数据调整课中的教学目标和活动。

②课中分步体验。学生通过“韩信点兵”“最强大脑”“问题消消乐”等三个活动环节,合作交流对比阅读成果,梳理、解决问题,最后师生合作解决疑难问题。学生在活动过程中理解课文内容,体会人物情感。

活动一:“韩信点兵”——回顾预习。

学生通过“点兵”的游戏方式复习本课生字词,教师重点指导预习检测中错误率较高的字词。

活动二:“最强大脑”——对比阅读,提出问题。

教师请学生汇报课前学习单上的对比阅读成果,整合信息,在比较分析中提出问题,从而初步理解课文内容,体会人物情感,获得对课文内容和表达情感的浅层认知。在对比阅读的过程中,教师围绕教学目标,组织全班在交流中与文本互动。学生提取、整合信息,使自身阅读能力获得发展。

活动三:“问题消消乐”——问题解决。

首先,小组交流个人提出的问题,推选一个最佳提问。其次,各小组将本组推荐的问题发到讨论群,全班讨论将问题进行分类、合并,从而确定要解决的核心问题。再次,小组根据课文中的关键词句或学习单中的对比阅读记录解决问题,在全班交流中进一步理解核心问题,从而突破重点。最后,教师指导解疑。通过联系生活实际拓展想象、补充资料、联系上题,引领学生与文本深度对话,解决在自主学习和合作学习过程中出现的理解偏差或疑难,从而形成对文本的正确认识,形成深层理解。

③课后整体感悟。学生完成在线检测和迁移练习,获得对高级知识和高级技能的评价反馈;学生完成学习反思,形成对学习主题的整体认知。

(3)单元翻转的教学评价

教师根据教学目标设计评价方案(如表2)。

课前学生观看微课,完成学习单(诊断性评价,前测),教师获得每位学生的已有基础和学习信息;课中学生之间互动,解决自己存在的问题,教师通过指名汇报、巡视聆听和个性化指导,重点关注学生的改变;课后通过在线测试,教师获得每一位学生的学习信息(形成性评价,后测),通过前后对比检测学习效果,为后续的针对性教学提供数据基础。

单元翻转的教学实施效果分析

单元翻转实施效果如何?以“学问”单元为例,笔者对评价获得的数据进行分析,可以获得以下结论。

1.重构单元教学内容,教学目标达成度高

首先,教师围绕课文内容、表达的情感、人物评价等内容设计在线表单,课堂教学结束后立即对学生进行检测,每题正确率均在90%以上。其中,理解类题目得分较高,评价类题目相对较低,这也正符合四年级学生的认知水平和特点。

其次,运用“对比阅读提问”阅读法能促进学生思维的发展。教师依据SOLO学习结果分类评价理论,将学生的思维定为四个层次,分别为前结构思维层次、单点结构思维层次、多点结构思维层次、关联结构思维层次,并运用其对学生习得、练习、巩固三个阶段的对比阅读记录和提出的问题进行分析,可见前结构思维层次人数随学习进程递减,关联结构思维层次人数随着学习进程递增(如下页图3)。下页图4则可以更清楚地看到变化,图中折线上的四个节点依次代表四个思维层次。《魔法妈妈》《卡罗纳》正是方法习得、练习阶段,50%以上的学生较多处于单点结构和多点结构思维层次,关联结构思维比例最低。经过巩固练习后,在单元结束课《妈妈的账单》中,学生80%以上处于多点结构和关联结构层次,思维水平整体明显上升。

2.学习支架有效帮助学生提高自主学习效率和学习兴趣

课前,教师提供学习单,引导学生自主预习课文,并完成预习任务。学习单中的《对比阅读表》帮助学生将文本中提取出来的信息转化并组合;“交流建议”为学生提供了表达支架,将知识社会化;“对比阅读提问”流程帮助学生建立了一种阅读学习模型。这些接收支架、转换支架、表达支架在单元初学时依照学习进程逐步出现,又在学生内化后逐步撤出,解决了学生自主学习时可能遇到的难题,提高了学生的学习效率和学习兴趣。

3.学习任务清晰,学生参与度高

混合式学习模式中,合作学习是其中不可或缺的学习形式。本单元中,教师运用小组学习“五字诀”(如图5)建立了良好的学习行为标准,利用“合作学习金牌小组”的评选激励学生积极参与,人人参与,气氛非常活跃。

4.有效整合多种评价类型、评价方式

本节课,教师依照“课前—课中—课后”的时间线,设计了诊断性评价、形成性评价、终结性评价等多种评价类型和自评、互评、师评等多种评价形式,将评价有机嵌入到学习过程中,并将评价结果及时反馈给学生,使之成为推动学生学习的“利器”。

结论

①变“内容分析式”教学为“能力导向式”教学,使阅读课由“教课文”变为“教阅读”,体现了语文阅读教学的核心价值。

②混合式学习中,以学生为中心,从目标、评价、资源、活动、问题、数据等角度进行系统化教学设计,能促进学生学习效率和学习兴趣的提高。

③技术的应用使得评价与数据促进学生学习成为可能。如果本单元能再增加技术的成分,将预习分享、提出问题、梳理核心问题、小组评价等活动通过在线学习空间完成,也许能更大地提高学习效率。

语文知识应该是整体的,应该是整合的。在单元整体观下实施语文教学的“翻转”让语文课走出了传统的内容分析的单一模式,也为混合式学习环境下的语文课提供了更多的可能性。