高校记忆工程框架体系构建与实施研究

1 国内外有关“记忆工程”建设的回顾

自法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫提出并研究“集体记忆”以来[1],“社会记忆”理论在当代学术界已成为重要的学术理论范式,“记忆”成为图书馆学、档案学、博物馆学界的一个重要概念和研究热点[2]。联合国教科文组织倡议并牵头实施“世界记忆工程”项目以来,“记忆工程”项目开展得有声有色,成绩斐然。

1.1 国内外“记忆工程”项目建设概述

美国、澳大利亚、加拿大、韩国等国都开展了“记忆工程”建设,其中美国的成果最为突出。美国“记忆工程”建设皆采用建立数字资源网络共享平台的方式,通过互联网面向全球开放数字资源库,资源类型多样,内容注重生活化、平民化,注重公众参与;资源著录信息全面细致,技术标准严格规范;基本功能齐全,成果展示多元化、人性化和互动性[3]。

国内“记忆工程”项目开展目前以区域性为主,由地方政府主导建设居多。如浙江省政府推出的“浙江记忆”工程,具体内容为:实施“浙江名人”、著名村镇、著名企业、老字号、代表性家谱等系列档案文化建设项目;实施“浙江档案文献遗产”工程和百项档案编研精品工程;实施重点档案抢救和保护工程及深入挖掘体现地方特色的档案文化元素等[4]。与此同时,“城市记忆工程”在全国遍地开花。自2002年青岛市档案部门率先提出“城市记忆工程”以来,先后有50多座城市开展了“城市记忆工程”,为构建城市历史记忆、延续城市“文脉”发挥了重要作用[5]。台湾、香港等地区也启动了类似的项目,发展态势良好。中国“记忆工程”建设尚处于发展阶段,记录内容多停留在记录城市面貌和重大建设项目、捕捉城市发展变迁的层面,仅融入部分民俗和市民生活,未能继续深入挖掘。在实施方式上,主要采用拍摄、编纂等形式,仅少数工程建有数字资源库,整体上有较大发展空间和潜力。此外,国内缺乏统一的指导原则和业务标准,使“记忆工程”在一定程度上有失规范性,对资源的交流、开发与共享造成限制。

1.2 与“高校记忆”有关的研究与实践回顾

高等院校是人类社会的重要组成部分,由于战乱、搬迁、“文化大革命”、办学先辈离世、早期保存意识薄弱等原因,高校的许多记忆正濒临消失,因此,如何完整、真实地记录和揭示高校发展历程是一个迫切需要研究和解决的问题。目前,高校档案馆、校史馆等机构承担了记录高校发展历程和发展成果方面的主要职责,积累了较多的理论和实践经验。与“城市记忆工程”相比,高校记忆的探索和实践才刚刚开始。目前,高校记忆信息的保存和揭示工作主要由档案部门承担,其他机构参与较少。档案机构在收集高校记忆信息过程中,主要局限于文字材料和图片材料等传统档案文献类型,对其他载体类型的材料关注度不够,且收集内容以高校历史记忆信息为主。绝大多数档案机构对高校记忆信息的关注重点是管理信息系统开发和单一的信息资源收集,缺乏对记忆信息资源深层次开发和管理的思考。对于高校记忆理论研究还很缺乏,对高校记忆的内涵、范畴、构建形式等都缺乏统一规划和规范,更没有一个统一的高校记忆工程模式和固定的实施方案。

2 高校记忆工程框架体系构建

2.1 高校记忆工程的概念

“高校记忆”是高校形成、变迁和发展中具有保存价值的历史记录,是人们以信息的方式对这些历史记录进行编码、储存和提取过程的总称,是高校精神文化的下位概念,也是高校精神文化存在、延续和发展的方式体现[6]。如何系统全面地收集、有序整合开发和妥善保存并充分利用高校记忆信息资源,为高校智慧校园建设提供基础性资源,为高校校园文化建设充实内容,是一项复杂而系统的工程项目,这里将之称为“高校记忆工程”。高校记忆工程是为满足校内外组织机构及个人对高校记忆信息的需求,对与高校记忆有关的历史记忆信息和现行记忆信息全面感知、记录、采集、整理、保存和提供利用的所有技术、管理活动集合的总称。可以看作是高校在长期办学过程中育人理论、方法、内容和技术的积累和存贮,是高校在办学过程中文化传承、文化创新的重要记录系统,是高校彰显特色、品味和生命力的展示平台,也是其文化内涵的深刻体现。

2.2 高校记忆工程是服务于高校母系统的系统工程

如果把高校看成一个系统,教学、科研、后勤保障等均属于其子系统,高校记忆工程则与这些子系统均有交叉和重合。比如,历届学生的成绩登记册、某门课程某一历史时期的教案,均属于教学子系统的记忆信息;学校某项科研成果的相关材料,则属于科研子系统的历史记忆信息;校园老建筑、校园景物老照片等则是后勤保障子系统的历史记忆信息。无论对高校母系统如何划分,高校记忆工程都是母系统不可缺少的组成部分,从某种意义上说,也是高校母系统的一个子系统。作为高校母系统的一部分,其必须要服从和服务于母系统,与其他子系统一起协同完成母系统的目标任务。反之,高校记忆工程的职责和功能的发挥也受其母系统的制约,高校记忆工程的形态和组织方式在不同的高校里可以不同,但本质目标不变。

2.3 高校记忆工程框架体系架构

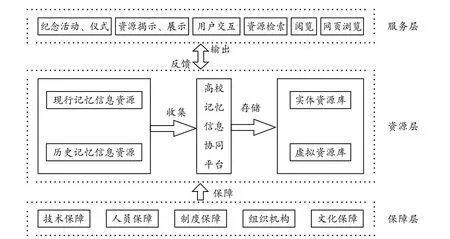

高校记忆工程的建设是涉及到高校各方面工作的系统工程,其建设目标是记录和保存高校发展过程中的现行记忆信息,抢救和挖掘历史记忆信息,呈现和揭示高校发展脉络,彰显高校历史底蕴,传承高校文化,服务教学科研,并延伸到为社会提供服务。高校记忆工程建设的核心任务是高校记忆信息资源建设,丰富而组织有序的记忆信息资源是其基石。记忆信息资源建设的最终目的是为师生、校友及社会提供信息服务,具体形式包括提供查询阅览,举办实体展览、虚拟展览,提供信息检索和网络浏览,提供互动交流平台等。无论是信息资源建设还是信息服务提供,都需要一定的保障和支撑,包括:人员保障、技术保障、制度保障、组织机构保障和文化保障等。据此可将高校记忆工程框架体系分成三个层次:资源层、服务层和保障层,框架体系内各层次的结构组成及各层次间相互关系可以用图1来表示。

图1 高校记忆工程体系框架示意图

2.4 高校记忆工程的功能分析

2.4.1 文化功能。高校记忆工程凭借资源层强大的、真实的、详实的、原始的记录信息,立足于高校发展的各个历史阶段,是校园文化传承的基石和重要载体。它展示了高校各个发展阶段的真实面貌,既真实完整地反映高校发展的历史成就和特有的文化氛围,又保存了师生及校友学习和生活的轨迹,以其独特的历史气息对校园文化传承起到举足轻重的作用。

2.4.2 教育功能。高校记忆工程是广大师生和校友智慧及记忆融合的产物,也是师生获取知识和交流信息的重要渠道,因此有着显著的教育功能。经过资源整合后的高校记忆信息资源,可以让师生系统深入地了解高校的发展历程和优良传统,增强凝聚力、荣誉感和责任感。形式不一的专题展览不仅可以让参观者增长知识,还能在潜移默化的文化氛围中陶冶情操。高校记忆工程在这方面的教育职能是其他子系统教育职能无法替代的。

2.4.3 传播功能。高校记忆本身是高校各个发展阶段发展成果的积累存贮,这些积累主要是信息的纵向传播,即在时间轴上的传播。高校记忆工程是高校文化传播和交流的系统工程,它不仅可以把记忆信息资源在高校系统内进行个人和个人之间的传播与交流,也可以把文化能量扩展传播到社会系统中。在新兴的信息技术支撑下,记忆信息资源的传播变得比以往任何时期更加方便、快捷、有效。

2.4.4 史料功能。高校记忆工程记录了高校活动的真实历史,从记录一开始就决定了其信息资源的原始性、可靠性、真实性的特征,因此是研究高校历史最可靠的原始资料。校史是教育史、思想史、学术史、科技史、文化史的交叉学科领域,高校校史研究既是学术问题,又具有十分明确的现实意义,推进校史研究工作,可以充分发挥校史自身的“存史、资政、育人”价值,有效促进“高校记忆工程”项目建设。

2.4.5 服务功能。高校记忆工程建设,既保存了高校历史记忆和文化记忆,又与高校教学、科研紧密联系,为广大师生和校友提供各种资讯服务。高校记忆工程既服务于高校母系统,也服务于社会大系统。如何根据用户要求,构建符合高校自身发展阶段和特点的记忆工程,提供多元化、人性化的服务手段和方式,是高校记忆工程建设过程中需要重点考虑的问题。

2.5 高校记忆工程的主要特征分析

2.5.1 协同性。高校记忆信息资源的来源十分广泛,密切相关的组织机构有档案馆、图书馆、校史馆、宣传部、校友会、校史研究部门等,高校内其他组织机构也都是记忆信息资源的生产者和使用者,都与高校记忆工程建设有着或多或少的联系;许多记忆信息资源还分散在教师、学生和校友等个人记忆中。因此,高校记忆工程的建设必须由相关机构与个人协同参与、共同建设和维护,做好系统建设顶层设计和资源统筹规划,加强各部门间的协调与协作,建立科学、合理的联动机制,档案等核心部门具有较为丰富的记忆信息整理经验,可以作为实施主体。

2.5.2 记忆信息资源全方位。高校记忆工程所涵盖的记忆信息资源,远远超过了传统档案馆、校史馆等组织机构的收集范围,是信息技术和管理手段的综合应用,对高校历史记忆信息资源和现行记忆信息资源全方位、多角度的采集和保存。除了以往重点关注的名人档案、杰出校友记忆信息外,高校记忆工程更多地关注普通师生员工和校友的记忆信息资源。只有多角度、全方位充分挖掘记忆信息资源,才能满足信息、心理和情感多方面需求。

2.5.3 记忆信息资源集中整合存储。一所高校所特有的文化是在其办学过程中一点点积淀起来的,是一代代师生共同创造出来的,高校图书馆的特色库(高校文库)与校史馆、档案馆各资源馆资源各有侧重和特色。高校记忆工程建设则打破了原有分割,对上述分散的、碎片化的记忆信息资源进行了系统梳理、整合,充分实现资源的开放和共享。高校记忆工程建设对各类记忆信息资源不是简单相加,而是按照统一的资源描述框架,重新组织、排序、整合,集中存储在高校记忆信息资源库中,建立统一的资源导航,方便用户使用。

2.5.4 系统的可延展。随着高校不断发展,高校记忆信息资源持续积累,高校记忆信息资源库的规模必将越来越大。信息记录手段、信息记录方式、用户信息交流的媒介和渠道等都会随技术的发展发生变化,用户对高校记忆信息的需求也会提出更高要求。因此,高校记忆工程这一系统不是一成不变、一蹴而就的,是一个动态的、开放的系统,必须具备不断延展、扩充和兼容的功能,以便可以在区域内实现与其他高校的资源共享,也可以很好地实现与城市记忆工程和社会记忆系统的兼容。

3 高校记忆工程实施与运行

高校记忆工程建设需成立组织机构,科学统筹规划,制定实施方案,开展资源调查,建立工程构建目录,抢救性记录高校历史风貌,广泛征集各类资源信息,厘清高校记忆工程整体脉络,摸清记忆工程资源现状,通过战略合作和技术整合,构建高校信息资源收集、整合、开发和协同交流共享平台,建立一站式高校记忆工程资源库。根据本文前述的高校记忆工程体系框架,高校记忆工程建设主要划分为信息资源收集、信息资源整理与存储、信息资源服务和保障四个模块,下面分述之。

3.1 高校记忆工程建设原则。高校记忆工程是重现过去、记录今天、构建未来的庞大系统工程,是资源构建和服务提供的协同系统,是一个完整、真实、全面展示高校发展历程、发展成就、社会贡献、办学理念、人文精神和学生成才过程的记录系统。高校记忆工程建设需要把握好系统性、前瞻性、权威性、协同性、适用性(效用最大化)、真实性、开放性、可持续性等原则。

3.2 高校记忆信息资源收集子系统。高校记忆信息资源建设是高校记忆工程建设的关键环节,包括记忆信息资源的收集、整理和存储三个环节。高校记忆信息资源类型多样,按照载体不同划分为纸质资料、数字资料、音像资料、图片资料、实物资料、口述资料等;按照来源划分为组织机构记忆信息资源和个人记忆信息资源;按照记录内容又可以划分为教学、科研、人事等类型;而从时间上来区分则包括历史记忆信息资源和现行记忆信息资源。本文图1所示的信息资源类型是按时间来区分的,因为本文构建的高校记忆工程体系框架涵盖历史记忆信息资源和现行记忆信息资源,是两者的有机融合,构建的信息资源共建共享平台具有高度的开放性、兼容性和可延展性,为未来的记忆信息资源不断补充提供入口。

记忆信息资源收集是资源建设的起始环节,需要按照一定的标准进行选择,达到预期的记忆凭证效力的保障程度,主要从信息资源的真实性、原始性、可靠性、完整性、可用性、安全性等属性做出判断[7]。针对上述不同类型的记忆信息资源有不同的收集形式,除了档案部门传统的记录、拍摄等档案文献征集方式外,可以利用网络和现代通信工具等媒介,如网络投票、网络论坛、社交媒体等,采用灵活多样的形式来收集,比如,对能体现高校发展烙印的建筑物或实物进行抢救性拍摄,再进行数字化处理;对于“口述校史”,请曾在高校工作、学习、生活过的专家、领导、知名校友、普通学生回忆其真实的学校经历,也可以通过座谈会、访谈、集会等形式邀请当事人做“口述校史”,通过录音、录像等形式记录下原汁原味的历史记忆。

3.3 高校记忆信息资源整理和存储子系统。不同来源、不同类型的高校记忆信息资源是分散、无序的,只有经过整理、有序化,才能更好地发挥出所有资源的整体效用。这些资源的整理和深度融合,档案机构已经无法承担,需要建立一个多组织机构和个人协同参与的,能对所有高校记忆信息资源类型进行整合、有序化、开发并提供利用的共建共享资源平台,即上文所述的高校记忆信息资源协同平台[8]。此平台不是简单的数据库或软件系统,而是集合了线上线下的组织机构、人员、硬件、软件、技术标准、管理制度等所有技术和管理活动的一体化平台。采用统一的资源描述标准和著录格式,多途径、多角度、全方位地整理和排序记忆信息资源,构建资源目录和资源库,包括实体资源库和虚拟资源库两种形式。高校记忆信息协同平台与记忆信息资源服务模块紧密相联,从某种意义上说,记忆信息资源的服务层也是记忆信息资源协同平台的一部分,尤其是用户交互、校友交流平台等模块,是用户参与记忆信息资源建设的一种形式,互动产生的信息,经过检验、确证,可以不断地作为新内容补充进高校记忆资源库,促进高校记忆工程建设的良性循环。

3.4 高校记忆信息资源服务子系统。将经过整理的高校记忆信息资源揭示和展览是高校记忆工程面向师生提供信息服务的一种常用手段,其中校史馆是最常用的服务途径之一。经过高校记忆信息资源协同平台资源整合和技术处理后的校史馆,是实体和虚拟的完美融合,是高校记忆工程的一部分。其资源内容更加丰富,全方位、多层次地展示校史全貌,立体地、动感地呈现在师生面前。用户不到实体建筑,便可饱览详尽的校史全貌,节省时间和人力成本,更加便捷地传播校园文化。

文献查阅、网络浏览、网络检索等也是高校记忆工程提供的常用的服务模式。为扩大传播效果,模拟体验、虚拟现实、网络互动、移动媒体互动等用户体验将会应用得更加深入,通过宣传、推广增加趣味性、互动性、黏合度,扩大传播范围。此外,展演式、行为式的仪式、庆典等也是不可或缺的服务形式,比如校庆、捐赠仪式等,这类服务往往与资源整理联系在一起,可以采取项目化运作模式,推动某些主题活动,具体项目内容包括活动主题确定、展示模式确定、展示揭示方式、信息发布、仪式策划等。

3.5 高校记忆工程保障子系统。高校记忆工程是一项复杂的系统工程,档案部门是重要的实施主体,但无法独立驾驭和承担,只有得到高校其他相关部门的大力支持才能构建并良好运行。因此,要建立高校记忆工程组织机构协同机制,明确各机构的职责和分工,还要建立一套保护、传承、建构和维护机制,这也是整个高校记忆工程的重要内容,确保工程项目建设从资源收集——资源整理、资源开发——资源利用——资源量进一步扩大——利用率、影响力进一步提高的良性循环和工程项目的可持续发展。记忆信息资源采集、整理、整合、展示、深层次开发、提供利用均通过高校记忆信息协同平台来完成,平台的建设和运行需要足够的技术和设备保障,包括软件、硬件等建设内容。

高校记忆工程是高校文化的重要承载体,其建设也需要在高校文化建设的框架下展开。通过完整有序、有机地梳理和整合学校发展历史、发展成就和发展传统,彰显校园文化,激发师生斗志,增强师生荣誉感,达到潜移默化的熏陶效果。不同层次、不同类型的高校可以结合自身的历史文化特点和人文积淀,建设具有各自鲜明主题文化特色的高校记忆工程。

注释与参考文献:

[1]莫里斯,哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华译,上海:上海人民出版社[M],2002.

[2]张盼.我国档案馆、图书馆、博物馆合作开展记忆工程的SWOT分析[J].档案管理,2014,(04):24-26.

[3]韩若画,刘涛,范紫薇等.国内外“记忆工程”实施现状综述[J].档案学通讯,2012,(03):14-18.

[4]浙江省档案事业发展“十二五”规划[J].浙江档案,2011,(10):22-26.

[5][7]赵生辉,朱学芳.“城市记忆工程2.0”理论与实践初探[J].图书情报知识,2014,(05):30-38.

[6]黄宝春.“高校记忆”视野下的高校精神文化建设[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2013,(1):69-72.

[8]周群芳.高校记忆信息平台建设理论与实践[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2015,14(02):229-233.