语言表义功能驱动下的科技翻译模式研究

罗迪江,景 岫

(广西科技大学外国语学院,广西柳州 545006)

语言表义功能驱动下的科技翻译模式研究

罗迪江,景岫

(广西科技大学外国语学院,广西柳州545006)

摘要:科技翻译是一门整体功能性的学科,与语用学理论具有内在的关联性。借助当代语用学家Verschueren语言表义功能概念探索科技翻译的模式,指出科技翻译实质上就是语言表义功能驱动下原文语篇与译文语篇之间动态的意义织综过程,这个过程是一个动态的受限生成过程。

关键词:语言表义功能;科技翻译;意义生成

一、引言

随着我国加入WTO后经济建设规模的日益扩大以及信息网络时代带来的经济、贸易与技术的日益交流,“科技翻译作为各国科技工作者之间学习、探讨、包容吸收他人先进技术的一座桥梁,在促进国际信息交流乃至提高全民科技素质方面起着越来越重要的作用”[1]。它不仅是科学技术的交流手段,更是一种译者对科技的认知方式,深深地根植于译者的思维之中。译者应“从思想上高度重视科技翻译研究,不要以为科技翻译研究已臻‘终极’境界,也不要因无法直接从文学翻译借鉴理论指导而茫然,应结合科技翻译自身的特点,拓展出新的研究空间,让科技翻译研究焕发出新的特点”[2]。从这个意义上说,科技翻译在经济全球化的大背景下已凸显为翻译领域迫切需要研究的一大难点。作为跨文化的科技桥梁,科技翻译的研究需要回归语言本身,从语言学理论吸取知识营养与理论价值,进行跨学科研究以共享科技文本所承载的文化信息,最终有效恰当地传递科技所承载的丰富多彩而全面整体的社会文化内涵。著名语用学家Verschueren语言适应论中“语言表义功能”[3]8概念与科技翻译有着内在的关联性,给科技翻译带来新的研究平台与生长点。

二、国内科技翻译研究现状及其问题

自20世纪80年代至今,科技翻译研究基本走过了以下历程:确立多学科的研究思路—研究译文的功能目的—强调交际功能和翻译策略[4]。

一是科技翻译研究的多学科视角。科技翻译从本质上说是一门整体功能性学科,与其他学科有着千丝万缕的关联性。应该指出,科技翻译的理论研究植根于我国译论的整体研究的土壤之中,是在我国译论的总体框架内展开的,它必然涉及方方面面[5]。综观科技翻译研究,它主要从语言学、功能语言学、语义学、语用学、文体学、逻辑修辞学、跨文化学、认知科学等视角来研究科技翻译理论,其主要内容包括宏观翻译学理论的探讨、微观翻译技巧的探讨、特定专业文献的译法探讨等[6]。多学科视角成为科技翻译研究的趋势,它与各种学科理论在相互渗透和交叉融合过程中不同程度地受到了方法论上的驱动与启发,彼此之间得到了某种意义上的对话基础与实质性交流。

二是科技翻译的功能目的研究。科技翻译的功能目的研究主要是基于功能翻译理论、翻译目的论等理论探讨科技翻译的功能对等(包含概念功能、人际功能与语篇功能)、信息功能(包含译文成分、译文词序与译文句式)、语篇衔接功能等方面。这就要求译者要准确完整地反映出原文文本的内容,遵从译文语言文化规范的引导,遵循译文思维方式的认同,使译文语篇结构紧凑、信息高度浓缩,从而实现从原文到译文的对等转换与语篇连贯[7-9]。

三是科技翻译的策略研究。严复的“信、达、雅”最初是基于科学著作的翻译而提出的。从内在属性来说,科技翻译的策略研究还是围绕“信、达、雅”原则来展开的。科技翻译既重视“信”,也注重“达”,同时也不忽视“雅”[10]。越来越多的学者并不局限于科技翻译的“纯科学性”翻译,而是探寻科技翻译的艺术灵活性与审美视野,试图寻找科技翻译中的科学性与艺术性的辩证统一,展示科技翻译的美学价值与艺术灵活性,以达到读者接受美学的标准与需要[11-13]。

结合当前科技翻译研究现状可见,科技翻译主要存在如下问题:一是理论与实践的结合有些脱节。现在困扰译者的问题是,从事科技翻译理论研究的过多地关注理论研究而忽视翻译实践技能的提高,而从事科技翻译实践的无法得到翻译理论的宏观指导,只好当起工匠式的译者。理论与实践的脱节成为制约科技翻译研究的一大瓶颈。二是与文学翻译研究相比,科技翻译研究有滞后的现象。目前,西方翻译界所推崇的翻译“文化转向”,它不满意于“微观”的语言层面研究,把翻译视为宏观转换,这与科技翻译研究所关注的“微观”语言层面格格不入,导致科技翻译的研究步伐停滞不前[14]。

三、语言表义功能与科技翻译模式

1.语言表义功能的基本观点

Verschueren是当代著名的语用学家,因其提出的语用综观论与语言适应论而闻名于语用学界。他开启了语用学综观论的先河,“语言表义功能”(meaningful functioning of language)是其语用综观论与语言适应论的核心概念。语言表义功能既是人类语言中普遍存在的,亦是语言使用过程中随处可见的[3]8。它是语用学范畴下概念的结晶体,体现了语言普遍具有的表义性。它蕴含以下两个主要观点:

(1)语言表义功能是指一般意义上的意义生成,它由意义建构(meaning construction)与意义涌现(meaning emergence)两个相互作用的层面构成[15-16]。意义生成是基于不同意识程度而作用于语境-语言结构相互关系之上的动态的语言表义功能过程。因此,语言表义功能的核心是意义的动态生成,它是由多种因素相互作用、相互适应、相互制约而成的,是由意义建构与意义涌现的相互联合发展而来的,最终造就了意义生成的复杂性。因此,语言表义功能就凸显了语言使用过程中意义的建构性与涌现性的辩证统一,便自然地转换成了维索尔伦的意义观,它的宗旨便是对语言现象进行整体的功能性综观[17]。

(2)语言表义功能是一个基于语言选择的动态受限生成过程。语言选择所引发的语言表义功能是复杂的,其原因在于:第一,语言选择是一个动态的受限生成过程,极大地受到语境、语言结构、意识程度等因素的约束;第二,语言选择的被选项与未被选项是多样的,其选择只能是相对满意,而不是最佳最优级的;第三,对于动态多变的语境来说,并非每一次选择都有最优的策略[18-20]。因此,语言表义功能必须从整体论的角度来分析各个层面的适应性,才能揭示出语言表义功能的复杂性。

2.语言表义功能驱动下的科技翻译模式

语言表义功能认为,意义生成是一个由意义建构与意义涌现两个层面相互作用的、动态的受限生成过程[19]。科技翻译也是如此,它是译者在对原文语篇的语言表义功能理解的基础上使译文语篇与原文语篇之间相互织综而动态生成意义的趋同效应。这种趋同效应是意义建构与意义涌现共同作用的结果。因此,科技翻译如果一味地关注翻译的建构性,这种建构性就会使译文脱离于忠实原文,也就难免要打上过度主观性、任意性的烙印;它也不能过多地强调翻译的涌现性,从而使科技翻译无法走出“纯科学性”与“模式化”的泥潭。

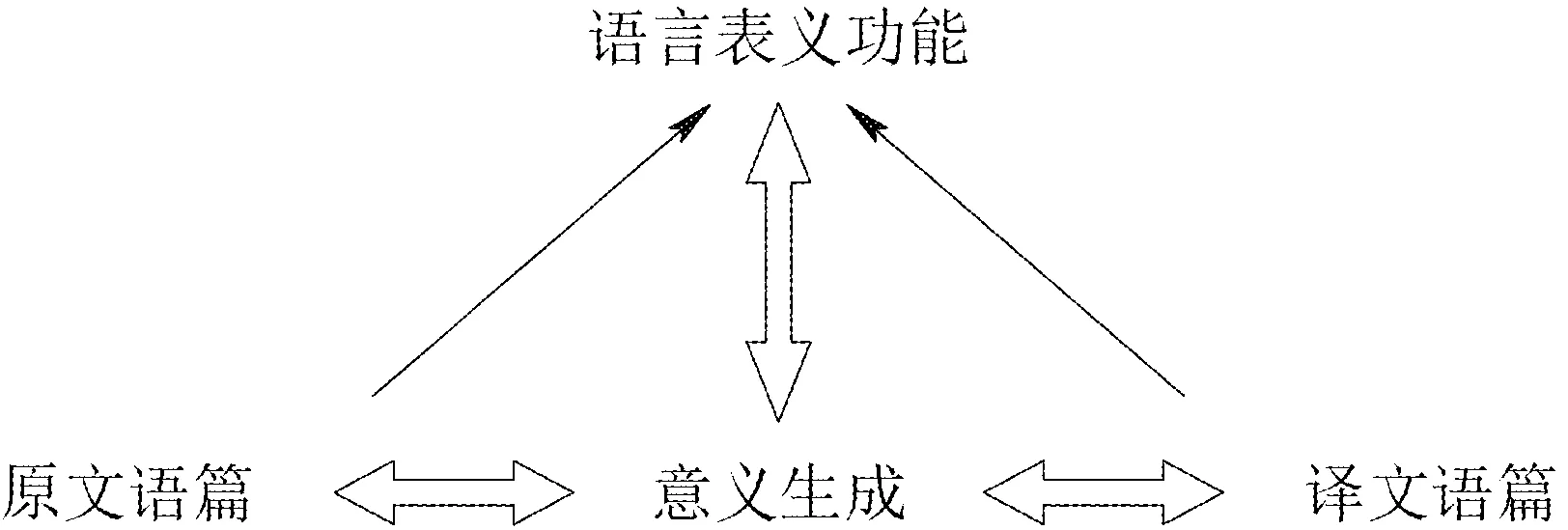

基于此,语言表义功能的本质属性就是要求译者关注科技翻译的表义功能,聚焦于科技翻译的意义生成,提高科技翻译的语篇功能,从而以语言表义功能为视角对科技翻译进行整体的功能性综观,尽量将其在译文语篇中动态地生成意义,在译文语篇中尽可能地表征原文语篇的表义功能。简而言之,科技翻译实质上就是语言表义功能驱动下原文语篇与译文语篇之间意义的动态织综过程,这个过程是一个动态的受限生成过程。据此,语言表义功能驱动下的科技翻译模式如图1所示。

图1 语言表义功能驱动下的科技翻译模式

语言表义功能概念驱动下的科技翻译模式体现了以下观点:

(1)科技翻译具有建构性。Verschueren指出,语言表义功能是一个动态过程,因人们适应语言的意识程度不同而导致语境关系和语言结构之间关系出现变化,从而影响到意义的理解和表达[3]69。根据语言表义功能的概念,科技翻译是基于科技文本的表义功能展开的,译者的思维、认知与理解都指向原文语篇的表义功能,从而使译文理解与表达能生成译文语篇所需要的意义。因此,它不再只是一种依附于科技文本的翻译活动,而是一个基于科技语境、科技语言结构、科技文本等因素相互之间关系的动态性从而使译者对译文语篇具有建构性的意义生成过程。科技翻译意义生成的建构性,就是强调科技翻译的能动性和译者的施动性,这就使得科技翻译摆脱“纯科学性”的窠臼,体现出科技翻译的艺术性与美学价值,凸显了科技意义生成的动态建构性。例如:

原文:Without its atmosphere and oceans, it is certain that our planet would not sustain life.

译文1:没了空气和海洋,芸芸众生肯定无法在地球上繁衍生息。

译文2:没了空气和海洋,我们人类肯定无法在地球上生活。

译文1与译文2分别用“芸芸众生”、“繁衍生息”与“我们人类”、“生活”表征了原文中的“our planet”与“sustain life”的表义功能。译文2的表义功能就显得不够妥切,其意义生成无法表现出译者的建构性与能动性,更无法凸显“our planet”与“sustain life”语言表义功能的动态性。而译文1的语言表义功能就凸显了意义生成的动态性,从语言选择上打上译者的“施动性”与“建构性”的烙印,对原文的语言表义功能有了较为丰富的理解,从而使译文1不拘泥于科技语言的专业性与标准化,而流动着科技翻译的灵活艺术性与整体审美观。因此,强调科技翻译的建构性,就是强调译者的“施动性”或者说能动性,也就使科技翻译挣脱“纯科学性”的泥潭,也就承认了科技翻译存在着艺术性与美学价值。

(2)科技翻译具有涌现性。科技翻译是指任何不仅对语言成分而且对科技成分进行敏锐处理的功能性翻译,是对原文的科技信息语篇以语言表义功能为驱动力的使之符合译文语篇的翻译。它反映的是科技事物逻辑思维的结果,因此具有较强的专业术语与专业思维等模式化与标准化特征。因此,科技翻译需要考虑翻译过程中那些程式化的、模式化的不受译者意向性直接控制的翻译活动。这就是科技翻译的涌现性特征。它强调涉及译者较低程度的施动性或意向性活动,从而在本质属性上强调作为信息语言体的“科技文本具有客观性和科学性,可定义、可比较、可计量、可验证形成了自身的用词、句法、文体特点”[13]。例如,biocomposite(生物复合材料)、liquid OLED(液态液晶)、semipsychic(半心理叫牌)、webcam(网络摄像头)、facebook(脸谱)等这些约定俗成的科技新词,国外科技产品名称的零翻译如Iphone 6、3G网络、LCD显示屏、Exel、CAJViewer、PPT、WinRAR、Windows等,较少涉及译者较高程度的施动性与意向性活动,直接反映出科技翻译的涌现性,体现了科技文体的客观性、精确性、严密性与阐明性的语言表义功能。

(3)科技翻译具有受限性。科技翻译既具有建构性,又具有涌现性,既有科学性,又有艺术性,它们正好是一对矛盾的两个方面,使科技翻译的意义生成具有受限性。一方面建构性为科技翻译的美学追求与艺术灵活性处理提供了认知基础;另一方面科技翻译的涌现性决定了译者在科技文本的文化表征与语境表征的基础上确保科技翻译的精确度、标准化术语、科技文体风格等模式化特征,科技翻译要使译文语篇忠实于原文语篇,从而使译文语篇与原文语篇之间语言表义功能的映显满足国家的需求,引进消化吸收国外科技创新成果。这样,科技翻译既约束了翻译建构性的范围,为译文语篇与原文语篇之间能形成共同的表义功能提供了理论基础,又在确保科技翻译精确度的基础上使译文语篇与原文语篇之间的表义功能得到艺术性的灵活处理与策略性的动态适应,真正做到创而有度,体现科技文体的整体美,从而表征科技文体中的文化共享。例如,科技翻译的节译与编译体现了科技翻译的受限性。译者在节译的基础上增加了编译的功夫,同时适当处理中西文化和话语体系中的差异,以便更适合于译入语读者的阅读习惯和阅读兴趣。这都体现了科技翻译是受到文化差异、语言特点、国际环境等因素的影响而受限生成的。

3.语言表义功能对科技翻译的启示

在全球化的时代——或者说是扩张性的全球化的时代,科技翻译的内涵应该有所拓展,科技文本的翻译在文化的渗透和共享、对译语文化所代表的民族实力的建设方面具有强大的作用[21]。科技翻译所具有的文化渗透与改造能力将有意无意地改变着我们的生活和世界,其翻译实践既是标准化与非标准化的有机结合,亦是科学性与艺术性的辩证统一,它“就像是进入了香格里拉的原生态草地,绿草如茵,繁花似锦,绚丽多彩”[22]。鉴于科技翻译的复杂性,语言表义功能概念给译者带来重要的启示性作用。

首先,语言表义功能有效地提高了译者的科技语言表义能力,展示了科技与人类生活之间的内在关联,从而展现了科技翻译的人文主义精神。例如,“Life and the Cosmos, Word by Painstaking Word”(生命和宇宙,言来字字皆艰辛),它不仅仅从原文的信息语言体转换成译文的信息体,更重要的是原文与译文之间语言表义功能的趋同,从原文的语言表义功能中表征了斯蒂芬·霍金的艰辛人生,又凸显了宇宙黑洞等概念的表义功能,最终反映了科技与人的关系以及对人类生活的影响。那么,科技翻译就是围绕着“语言表义功能”展开,译者在翻译过程中强调科技的语言表义功能在人类生活中的语言回归与文化关怀,凸显科技的文化共享与渗透。例如,科技新词构词趋势的变化所折射的大众文化特征、全球化文化特征、相似性文化特征、节约性文化特征、快捷性文化特征[23]。在语言表义功能的驱动下,译者要挖掘出科技语言所蕴含的文化共享与渗透,寻找反映科技与人类文化之间的相互表征,在译文中凸显科技翻译的人文性与文化性特征,使译文成为跨国科技进入大众视线的平台。

其次,语言表义功能可帮助译者提高译文的语篇功能,增强译者的语篇能力(discourse competence)。在科技翻译中,语言表义功能是一个动态的意义生成过程,这就需要译者有整体的功能性综观视野,使科技文本的主位结构、信息结构与衔接机制有效地结合起来。语言表义功能增强了译者的语篇能力,帮助译者从语篇的角度根据语场、语旨和语式来调整科技语言的能力,尽可能使译文与原文趋同,传递出原文的语言表义功能与语篇功能,有效地体现了语篇语义和语体适切性的内在属性,从而实现了科技翻译的功能对等与语篇连贯。因此,科技翻译的过程是一个动态的语言表义功能的生成语篇过程,而不是仅仅翻译科技语法结构或词汇的过程,也不纯粹是完成与科技语言相关的翻译过程。

四、结语

在语言表义功能的驱动下,科技翻译中意义生成的建构性、涌现性、受限性都存在语言表义功能的动态特征,并体现一定的科技翻译模式。这个模式说明,科技翻译是基于译者的认知思维而作用于科技语境-科技语言相互关系之上的动态的语言表义功能过程。简而言之,科技翻译就是一个语言表义功能驱动下的意义生成过程。它既强调科技翻译的建构性,又注重科技翻译的涌现性,使科技翻译形成一个动态的辩证统一的解释模式。这个模式既能提高译者对科技翻译的建构性与表义性的语篇能力,又能增强译者把握具有建构性与涌现性的科技翻译的语言能力。可以说,语言表义功能概念可以帮助译者开阔科技翻译的认知视野,洞察科技翻译的内在本质,从而对从事科技翻译工作保持一种高屋建瓴的整体功能性综观。

参考文献:

[1]盛丽.信息时代科技翻译发展探究——谈英语专业毕业生从事科技翻译[J].中国科技翻译,2005(1):34-36.

[2]范武邱.科技翻译研究:困境和对策[J].中国科技翻译,2007(1):49-52.

[3]VERSCHUEREN J. Understanding pragmatics[M]. London: Edward Arnold Publishers, 1999.

[4]范武邱.科技翻译研究近些年相对停滞的原因探析[J].上海翻译,2012(1):34-38.

[5]方梦之.科技翻译理论的研究——十年述评与展望[J].中国翻译,1992(2):7-10.

[6]耿智.中国科技翻译理论研究(1990~1999)的发展态势[J].中国科技翻译,2007(4):46-49.

[7]于建平.基于功能翻译观分析科技论文翻译的若干问题[J].中国翻译,2007(6):61-64.

[8]罗建华.从功能翻译理论视角看思维方式对科技文本英译汉的影响[J].外国语文,2011(6):54-57.

[9]杨林.科技英语名物化的语篇衔接功能与翻译[J].中国科技翻译,2013(1):1-3.

[10]安新奎.论“信、达、雅”与科技翻译[J].外语教学,2006(4):60-63.

[11]黄振定.科技翻译的艺术性及其艺术论[J].外国语,2001(1):67-73.

[12]方梦之.翻译中的科学和艺术的再现——兼评《科技翻译的艺术性及其艺术论》[J].外国语,2002(2):47-52.

[13]何三宁.寻找美的线条——科技翻译策略的一个新视角[J].上海翻译,2011(3):29-32.

[14]刘峥,张峰.对科技翻译研究困境的再思考[J].中国科技翻译,2014(2):47-49.

[15]罗迪江.论语言适应论的生成观[J].西安外国语大学学报,2014(3):62-66.

[16]罗迪江,兰晶.CAS理论视角下的语言适应论探析[J].河南科技大学学报:社会科学版,2015(3):67-71.

[17]罗迪江,兰晶.论维索尔伦“综观论转向”的实质[J].柳州师专学报,2014(3):39-42.

[18]罗迪江,兰晶.语言适应论的哲学反思[J].大连海事大学学报:社会科学版,2013(5):120-123.

[19]罗迪江,兰晶.语言适应论的方法论特征及其意义[J].北华大学学报:社会科学版,2015(4):16-20.

[20]罗迪江,兰晶.语言适应论的本体论意蕴[J].南华大学学报:社会科学版,2014(2):116-120.

[21]吴波.论全球化语境下科技翻译的文化共享与渗透——《时报信息》翻译个案研究[J].上海翻译,2012(4):69-73.

[22]李建民.从科技翻译的角度探讨术语学建设[J].中国科技术语,2008(3):16-21.

[23]张易凡,许明武.科技新词文化特征分析及翻译策略研究[J].中国翻译,2012(5):105-108.

中图分类号:H059

文献标志码:A

文章编号:1671-7031(2016)02-0119-05

作者简介:罗迪江(1974-),男,副教授;E-mail:dijiangluo@163.com

基金项目:广西高校科学技术研究一般项目(KY2015YB175);广西教育厅教改项目(2014JGB421);广西学位与研究生教育改革和发展专项课题研究项目(JGY2014116)

收稿日期:2015-11-02