印书同源——韩天衡的草篆书印艺术初探

文/申雪莉

印书同源——韩天衡的草篆书印艺术初探

文/申雪莉

内容提要:韩天衡将草篆印发扬光大,并以之入印,使其成为其篆刻的重要特征,是其以印入书、以书入印的印书同源思想的结晶。

关键词:韩天衡;草篆;印书同源

一、草篆书、印的源流

书法理论家刘熙载在《艺概》曰:“汉《祀三公山碑》中‘屡’字,下半带行草之势。”这是目前篆书趋于草化的较早碑刻。而草篆作为一种书体,始自明代赵宧光。他创造性地将草书的笔法融入到篆书中,形成一种带有写意特征的篆书新面貌。虽后世对其褒贬不一,但对篆书的突破意识却影响到了傅山和杨法,他们的草篆承袭赵宧光余绪,并进行了多方的探索。草篆自此后鲜有人再触碰。

赵宧光精于篆刻,宗法两汉。虽首创草篆书法,有意味的是他并未以草篆入印,而其挚友朱简则对其草篆书法加以借鉴,开创草篆印。朱简是极具胆识的大家,首创碎切刀法,提出“使刀如使笔”的印学理论,对当时颇具争议甚至受人讥讽的赵宧光草篆书法,朱简却推许道:“赵凡夫是古非今,写篆入神,而捉刀非任,尝与商榷上下,互见短长。”[1]他称赞挚友的草篆书法古未有之且出神入化,又叹惜他的“捉刀非任”,故尝试将赵宧光的草篆与自己擅长的篆刻相结合,以求达到“互见短长”。此次创新之举使朱简拓宽了篆刻的取材范围,丰富了篆刻的表现样式,奠定了其在篆刻界的地位。但在篆刻艺术的发展中,草篆印也仅是昙花一现,虽成就了朱简,之后却未得到继承与发展。直到当代,在草篆式微三百年后,韩天衡重振草篆,并打破历史上草篆印和草篆书法独善一类的局限,他以书入印,继而又以印入书,最终印、书互融,臻于化境。

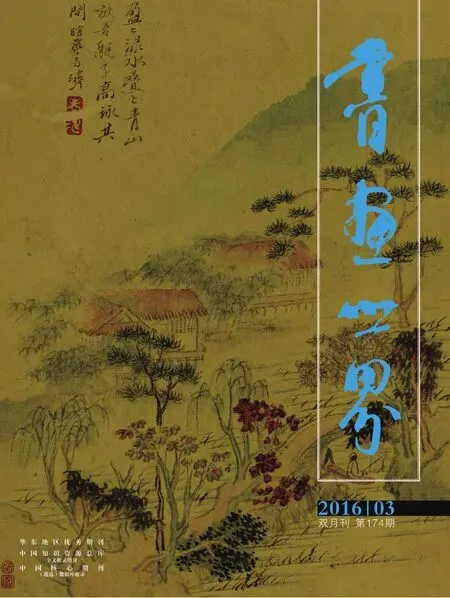

图1 韩天衡 意与古会

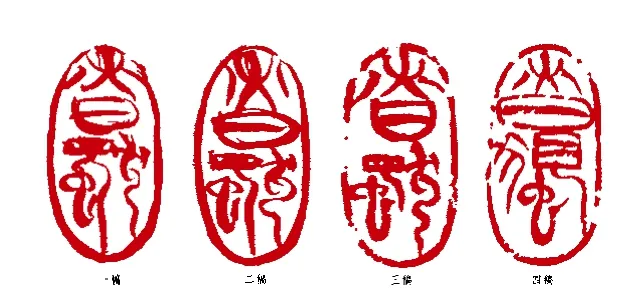

图2 韩天衡 意与古会

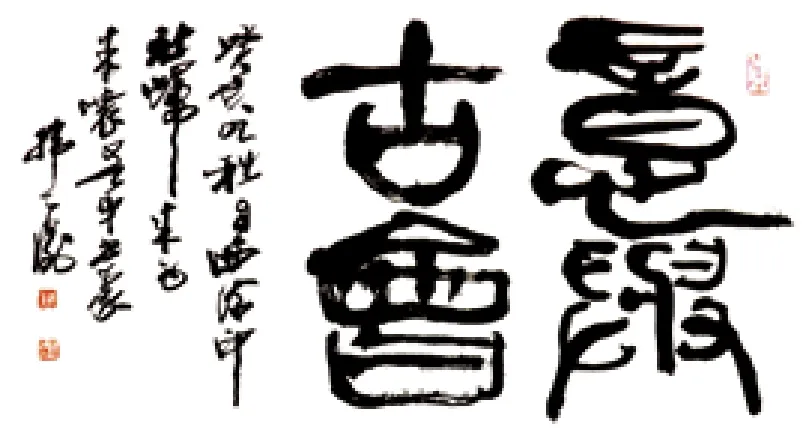

图3 韩天衡 慎 独

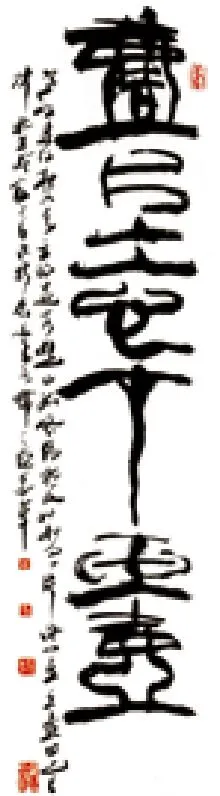

图5 韩天衡 一片冰心在玉壶

图6 韩天衡 一片冰心在玉壶

二、草篆印书同源开新境

关于韩天衡的学篆历程,其曾在《习篆赘言》中述及。即先临写《泰山刻石》《城隍庙记》,后发觉其气息与自己气质不符,遂改变方向追摹邓石如篆书多年,在此基础上发现邓氏篆书源于汉篆《袁敞碑》,故取法乎上,把篆书研习的重点放到汉篆中,尤其是汉代的民间书风中。韩天衡分析了先贤篆刻家成才之路后,意识到个性的篆书是开创个性篆刻的先导。但他在草篆书法的实践过程中却走的是一条相辅相成的道路,即草篆书法是在草篆印的基础上探索而成的,而草篆印又在不断提高的草篆书法中得到升华。正如其所言:“在追求篆刻变法的同时,笔者也开始了对书篆风格的摸索……到汉代砖瓦、封泥、碑额、镜铭等浩瀚的民间篆书里去吸取营养、讨好处。以这类质朴淳真的篆字滋养篆刻,以探索中的篆刻反哺这类篆书。上下折腾,年复一年,居然写成了一类似颠似醉、不衫不履,有悖于邓氏要领的篆书。”[2]文中对草篆的阐释核心有两点:一是草篆的取法对象汉砖瓦、封泥、碑额、镜铭等民间篆书;二是草篆发展经历了民间篆书滋养草篆印、草篆印反哺草篆书法的过程。

1.以印入书,相互滋养

韩天衡的草篆创作最初经历了草篆边款、草篆印、草篆题跋、草篆书法的循环发展过程,有别于邓石如单一的“印从书出”。其草篆走的是一条知难而进、进而有成的“以印入书”的道路。而对于“以印入书”的理解和反向功艺的思维意识,韩天衡曾在1981年第一篇学术论文中提及:“我们有必要论及‘印从书出’……按理说,书法,尤其是篆书,确是篆刻的基础……实则不然。因为印章可以从容地构思和推敲印稿,定稿后的制作,也可用刀作反复地修饰,使作品在不断的修改中益臻完善。而这类条件在书法创作中是不具备,也是无从谈起的。”从笔者目前找到的资料亦可窥其中渊源关系。

图7 韩天衡 冰心玉壶(附边款)

“意与古会”为1983年元月创作的一方草篆印(图1),作品气格雄浑、立意出新、回味无穷,是在汉民间篆书中汲取营养而能食古化今之作。作者制此四字印用以自戒,可见作者已深悟篆刻艺术的真谛,正如其边款所言:“意与古会者,会其古意,非会其古面也。得古意者淳,得古面者蠢。癸亥元月,豆庐天衡制以自戒。”并例举齐白石篆刻的实例,对其做了大胆的解析,如另侧边款所言:“白石老人之印,作得新面而多失古意,亦不足取也。此论当五百年后人定论!”

同年9月,韩天衡为其弟子朱震所书“意与古会”篆书(图2),题跋曰:“癸亥九秋,自西泠印社归来,为朱震吾弟书篆,韩天衡。”这件书法作品与篆刻作品气息相同,同出一辙,是作者草篆书法的大胆尝试阶段作品。从两件作品所属日期来看,亦能反映出作者草篆书法与草篆印互为滋补,与上述笔者所言不谋而合。

2.以书入印,巧妙印化

韩天衡在探索草篆印及草篆书法时,走的是一条反向互补功艺的道路,草篆印对草篆书法的形成发展起到了推波助澜的作用,草篆书法亦反补于草篆印的创作。两者虽同属一脉,但两种艺术形式间的相互转换需要一系列过程。草篆书法入印要经过对篆法、章法、刀法转化的过程即“印化”。“一切其他形式如书法、绘画中的美如欲取之入印(平时说的印外求印),必须经过一番适合印章样式的变化改造,我把这种改造称之谓‘印化’。”韩天衡于2003年所作的朱文“慎独”印(图3),边款曰:“癸未三月之吉,天衡遣兴刻石,三日后又重刻。”此印是笔者认为最能反映作者草篆“印化”为草篆印过程的例证。第一稿是明显的韩天衡草篆特点,作者在篆字的选择上是经过一番斟酌且有依据的,“慎”用异体字“”,“独”则选择了偏旁的左右倒置的书写,此法清人杨沂孙曾用。第一稿中“独”字左右两下垂笔有雷同感,故重新考虑章法布局,在第二稿中“”处理为上小下大,具有错综感。“独”则压扁与“慎”字平分空间布局,并重新安排两竖笔的呼应关系。第三稿沉稳欠缺,故在篆刻过程中线条的处理上,一改前稿中的尖笔,使线条圆中带方,增加浑厚感。篆书草写是豪放性情的抒发,但一味追求随意则会忽视印章的气势。故作者又经过反复思量,形成最终稿。第四稿“独”字篆法出自《战国文字编》,完全推翻前三稿,尤其是“蜀”部的两竖笔处理成两横笔。“慎独”篆法取法选定后,重在章法布局,“慎”字为考虑印章为椭圆形,故上部小下部大,尤其“曰”部夸张处理,章法奇崛,营造视觉冲击力。“独”字“犭”部缩小位于左边三分之一上侧,“虫”位于中心,且最后一笔上扬,灵动活泼,别具匠心。

3.印书同源,臻于化境

印书同源问题,韩天衡曾在《豆庐印絮》(四)中专门述及。其主要从技法层面以线条的圆健、结体的平奇、章法的疏密三方面阐释印书的同源关系。笔者受此启发,觉得不妨以此为基础来分析作者草篆印书同源的思想。

在爬梳资料的过程中,笔者发现多件以“一片冰心在玉壶”为内容的草篆印、书法作品。在此仅挑选出有确切时间的四件作品加以分析,分别为1987年“冰心玉壶”印(图4)、1989年“一片冰心在玉壶”书法(图5);1990年 “一片冰心在玉壶”书法(图6)、1991年“玉壶冰心”印(图7)。首先从创作时间上来看,可以体会其“以印入书”“以书入印”进而“印书同源”的关系。

对于书法和篆刻中线条的处理,韩天衡尤其强调“圆健”二字,认为此为书法和篆刻的灵魂所在,观其作品中每一根线条的处理均饱满、力能扛鼎,且具有立体感。“拙以为,以点画论(今多称之为线条),技法虽可罗列许多,而贵在圆而健。失其圆,非单薄即偏执;失其健,非孱弱即臃肿。点画能‘圆’,则有质感、有厚度;‘健’则有骨力、有张力。令钤于或书于平面纸上的印和字,营造出若屈铁、若柔藤般的浮雕立体感。”

以(图4、图5)中两“壶”字可以体会韩天衡所说的结体平奇的关系,“壶”字篆体为左右对称结构,综观整个字,侧相生,每一笔都或左或右或上或下地偏离笔画的中心位置,此字具有视觉冲击力处在于两条夸张的曲线,虽蜿蜒盘旋,但细察始觉其奥秘所在,即两条线之起、末笔是在同一水平线上,故字的姿态优美免于怪诞。“士”部中竖笔和两横的交接点亦是同理,最关键的是三条内隐平行线,故无论表象怎样变化,整个字的重心岿然不动。这就是作者处理平与奇的智慧所在,如其所言:“无论是刻印与写字,结体贵在平而奇。艺术创作,平而无奇会坠入呆板乏神,反之奇而失平,侧过度,一味任性,必坠于油滑怪诞。”

对于章法而言,韩天衡认为最重要的是处理好疏密的关系:“其实疏与密的关系是那样地密不可分,疏而失密必散垮,密而不疏必窒息。”两件书法作品(图5、图6)的章法相似,篆字取法一致,在整体章法布局上,作者考虑到了每个字的大小安排,如“片”“冰”相对局促,而“在”字则舒张洒脱。在印章的创作中,往往会涉及诸多因素,首要要决定篆字的选择,如两件篆刻作品(图4、图7)只有“壶”字字法一致,其余字则因章法的需要择字均不同。“玉壶冰心”印,章法上,左疏右密,而“壶”字则上密下疏,“冰”“壶”则斜角一疏一密,此印的疏密关系处理得得心应手、相得益彰。“冰心玉壶”印乍看,似乎没有明显的虚实处理关系,但是正如作者边款曰:“气不厚、韵不生、刀不爽、画不浑,虚中实、实中虚、篆有我、印有魂。”虚实是相辅相成微妙地存在着。

综上所述,韩天衡弥补了历史上草篆印、书独善一类的遗憾,把草篆印发扬光大,使其成为韩氏篆刻的标志性印风之一,他在长期的篆刻实践中,以印入书、以书入印、进而印书同源,把草篆体发挥到淋漓尽致的境地。如王北岳所言:“把明代赵宧光(凡夫)草篆的理想、切实地表现出来,成为近代书法史上能以草篆作书的第一人……真可说是已做到‘书印合一’的境界了。”[3]

注释:

[1]朱简.印经[M]//历代印学论文选上.杭州:西泠印社出版社,1999:140.

[2]韩天衡.习篆赘言[M]//豆庐艺术文综.上海:上海书画出版社,2013:317.

[3]王北岳.韩天衡攀古恢今[M]//当代篆刻名家精品集.石家庄:河北教育出版社,1999:3.

作者系韩天衡美术馆工作人员

约稿、责编:徐琳祺