美国气垫登陆艇装甲防护技术发展及其对总体性能的影响

张宗科(中国船舶及海洋工程设计研究院 上海200011)

美国气垫登陆艇装甲防护技术发展及其对总体性能的影响

张宗科

(中国船舶及海洋工程设计研究院 上海200011)

[摘 要]美国气垫登陆艇(LCAC)的艇体浮箱及上层建筑均为焊接铝结构,板厚较薄,防弹能力较差,LCAC对驾驶舱等重要部位采用额外装甲进行防护。随着轻质装甲材料的发展,其单位面积质量大为减轻,LCAC将装甲防护范围进一步扩大,以增强中弹后的返航能力。文章系统介绍LCAC装甲防护技术的发展,并就装甲防护对总体性能的影响进行分析,也可为国内气垫船的技术发展提供借鉴。

[关键词]气垫登陆艇;轻质装甲;总体性能;防护要求

引 言

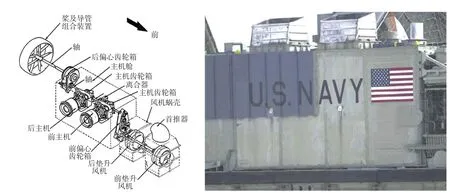

美国气垫登陆艇(下文简称“LCAC”)的使命是,由舰到岸运载海军的空中/地面任务部队之攻击分队的武器系统、设备、给养及人员,实现超越式干登陆。150 吨级的LCAC垫态总长28.0 m、总宽14.5 m,依靠围裙气垫系统垫态航行,由尾置的两套变距空气螺旋桨推进,航速超过40 kn。LCAC能从地平线(距岸12~100 n mile)外发起超视距登陆,不受潮汐及水文条件限制,全世界可供登陆的海岸线由17%激增到70%以上,提高了两栖登陆的突然性,与直升飞机一起实现了立体登陆,增加两栖战的维度。LCAC从19世纪80年代服役以来,先后制造了91艘,装备于2个艇队,一直处于不断发展之中。LCAC为全垫升气垫船,介于航空与造船两个行业之间,对船体质量要求严格,艇体浮箱及上层建筑均为焊接铝结构,板厚较薄[1]。作为战斗舰艇,驾驶舱等重要部位的防弹能力较差,LCAC在这些部位采用额外装甲进行防护。随着装甲技术的发展,LCAC采用更轻便的轻质装甲,并依次将装甲范围扩大到主机舱外侧壁、主机舱后端壁外露设备、人员及设备舱,以提高艇生命力。板,四周包以铝合金边框并用氯丁橡胶填充缝隙粘结(见图2)。

图2 装甲防护组件

1 LCAC装甲防护早期发展

LCAC首制艇于1984年12月交付,该艇在右舷的驾驶舱前壁、内侧壁、外侧壁及舱顶采用装甲防护,驾驶窗采用防弹玻璃以保护艇员人身安全。装甲防护板为外敷式,在艇体上预先设置安装支架接口,以便于拆装装甲防护板(见图1)[2]。装甲防护板组件大部分为规整的矩形,中间为装甲防护

1989/1990财政年的建造合同采购的LCAC (34~60)则将装甲防护扩展到机舱外侧以保护主机。1991财政年采购的LCAC(61~72)更进一步装甲防护主机舱顶、15号肋位(机舱后端壁)之后外露设备包覆装甲,同时使其免受恶劣环境影响。LCAC 61实艇使用结果表明:主机舱后端壁外挂设备包覆装甲板改善了其后导管空气螺旋桨进气流场,提高了推进效率,使艇在较小螺距角下即可达到高航速。

图3 LCAC主机舱内两主机偏上布置及机舱外侧壁后部偏上区域装甲防护

图4 LCAC 15号肋位主机舱后部外露设备装甲防护

1993年,NAVSEA与NSWC采取了三方面的措施,以改善LCAC上防弹玻璃遇到的问题。针对LCAC(1~33)采用Pittsburgh Plate Glass (PPG)玻璃出现的起雾/云斑现象,经分析原因为湿气与最内一层玻璃及聚碳酸酯填充层之间的粘剂接触发生反应所致,玻璃制造厂家准备用聚氨脂取代原胶粘剂。而LCAC(34~91)则更改设计换用Sierraicn/Transtech公司的防弹玻璃。再就是提高低碎片或无碎片防弹玻璃设计要求,包括抗强冲击波、防弹性能、抗碎、抗刮擦、透光率、抗电磁干扰及电磁冲击防护等方面。

LCAC为成建制运送兵员而专门研制了人员输送专用模块(PTM),在其研制初期甚至也建议采用额外的装甲板以增强防护。

ACU4艇队的LCAC高级船体技术员Terry Williams于2000年开发了1套工装,可在拆装装甲防护板过程中使防护板精确就位,从而提高了拆装效率;并于2001年提出将装甲防护板辅助支架设计改进为永久性支架以方便防护板拆装时的定位及约束。

2 LCAC装甲防护改进

2004年NAVSEA提出轻型装甲防护板的研发计划并规定了具体的指标要求、装甲能抵抗穿甲弹和所要求的多重有限冲击能力,并能承受盐雾及高速沙粒冲击。

LCAC装甲防护随艇设计改进而发展演化。早期的LCAC装有防弹玻璃,驾驶舱设有装甲以保护艇员。艇改装及建造设计的改进则将防护区域扩展到包括后主机舱以寻求中弹后返航能力。LCAC 61及后续艇设置了“狗笼”以进一步保护15号肋位之后的外露设备。NWWC PC开始评估改进现有装甲,通过充分市场调研来确定满足LCAC要求的装甲技术状态,尤其是质量和费用。

LCAC现有装甲面密度超过63.5 kg/m2,等效新型装甲应小于43.9 kg/m2,能显著减轻质量或增强防护能力。PMS377J给艇队的建议方案是,制造一定数量的轻质装甲套件,当需要时可从1艘艇快速转装到另1艘艇上。该方案将避免替换损坏的现有装甲,确保大量资金可用于研发与购买轻质替换装甲。随艇队发展,轻质装甲重点转移到研发装甲安装套件上。基于此,LCAC装甲工作采用以下策略:

(1)采购12艇套轻质装甲,用其替换驾驶舱与主机舱的现有重装甲。

(2)研发、验证并采购12艇套快拆机构,但如何将轻质装甲装艇需进一步验证。

(3)研发利用艇体上已有结构支撑物的装甲安装系统,但允许装甲在不同艇之间快速拆装,采购并安装艇体永久接口界面组件,使轻质装甲不需要明火作业即可装艇。

基于某些原因,包括开发1套可适用于任何艇的简单组件,以下几项将不作为轻质装甲的努力方向:

(1)安装有“狗笼”装甲的滑油冷却器与螺旋桨联轴器防护板将不被替换。

(2)参照艇改装方案435D的研发,“狗笼”装甲将不用轻质装甲替换。

另外一些正在考虑的因素如下:

(1)用轻质结构或装甲板替换后机舱舱顶盖,改进舱顶盖以便换装轻质装甲。LCAC(1~60)此区域内的现有舱顶盖也可作些改进以形成额外防护。

(2)防弹屏障将不会用于保护人员及设备舱的前舱壁、内侧壁以及驾驶舱的内侧壁(以扩大防护)。

可以预期,轻质装甲的研发将会带来完全有利的全船质量分布影响,更轻的装甲将会减少艇尾倾及右倾。

参照军标MIL-PRF-46103E(轻质复合装甲性能指标)[3]、MIL-STD-810(环境测试方法与工程指南)[4]、ASTM D-635(塑料制品处于水平状态时燃烧率与/或扩散率及燃烧时间标准测试方法)、MIL-STD-129(运输与储存军用标识),于2004年7月制定LCAC便携式轻质装甲的技术要求,装甲板组件需按照NAVSEA图纸164-7403836进行制造,中间装甲的最大厚度指标为1.00 in(测量方法为板四个边角各随机取一测点、以及中心点取为测点,总共5处),而铝合金包边与氯丁橡胶保护边的厚度指标为0.035 m。在结构强度方面,装甲板组件除需满足军标MIL-PRF-46103E对装甲及其保护边的结构要求外,在屈服载荷作用下应能不过渡变形、屈服(即最大允许应变≤0.2%)或者损失可用性,并且在艇用条件的加速度范围(纵向±2.0 g、横向±1.0 g、垂向±2.0 g)内的加速所致极限载荷作用下不能失效;此外还需承受航行过程中的上浪冲击,不同部位的等效静压载荷见表1,参照上述静压载荷,屈服安全因子取1.0,极限安全因子取1.5。

表1 需设置装甲防护的舱壁承受上浪冲击的等效静压载荷

装甲板面密度不超过43.9 kg/m2,制造商需提供每片装甲板组件的质量信息。制造商代码、合同号、序列号、生产日期、NAVSEA图纸164-7403836上的零件号、技术要求文号与“BACK”标号,都应永久标识在每片装甲板组件的背面。若无特殊规定,只要所有性能、操作、环境及标识要求均能满足,装甲板材料则由制造商自行确定。组成装甲板衬片的最大边长为0.127 m,衬片的最大表面积为0.016 m2。

在环境适应性方面,除执行MIL-PRF-46103E中的相关环境测试外,还希望测试装甲及其防护包边验证能经受以下环境条件,而不出现性能消弱或退化。环境测试内容包括潮湿、霉菌、盐雾、灰尘(细沙),测试方法与流程需遵照MIL-STD-810中有关规定。环境温度为-34℃~+93℃(未受载状态下,持续时间不超过0.5 h),第1片装甲板组件应进行所有环境适应性测试。对于第1片装甲板组件,除按照MIL-STD-46103E进行防弹能力测试外,还需作极限温度耐受测试,即装甲板组件抚平破碎区(除非破碎集中于装甲板的某一区域)及破碎边缘,在烤箱内加热至71±2℃并维持恒温6±0.25 h,试件随后被冷却至室温,再放入冷箱内降温至-54±2℃并恒温维持6±0.25 h,取出后加热至室温,检查边缘是否脱层。指标要求装甲复合结构内无脱层。

除本技术要求特别排除或修改之外,装甲应遵从军标MIL-STD-46103E的所有要求,装甲组件应确认符合NAVSEA图纸164-7403836的尺寸要求,防弹能力应达到或超过本技术要求附录A中给定指标。按照本技术要求制造的任何装甲板进行防弹测试前,应向NSWC PCD提交防弹测试设施认证书并获得批准。类型、等级、名义厚度与制造工艺相同的同一批次装甲板的最大数量是180片,它们在单个制造周期内连续制造或同次提交检查。在防弹测试中,若每次射击后检查显示装甲测试件前层、后层未受损或状态良好,需增加额外射击,弹着点至少距其他已有弹着点或其损坏区域在3倍子弹直径范围外。每批次防弹测试应达到V50防弹能力指标要求[5],且需提交测试报告。

在批次抽检方面,规定一个生产批次按照合同提交的产品,应不超过180片装甲板组件。参照军标MIL-STD-46103E,制造的第1批180片装甲板组件被定义为初始生产批次,其随机抽检数为4片,而随后生产批次的装甲板组件抽检数为2片。按MIL-STD-46103E要求测试后,由制造商负责替换随机抽检的测试件,以保证装甲板组件满额。

同时明确了有效命中的定义,是指子弹以小于30°的弹道偏角、±5°的入射角击中受测试件距边缘至少0.038m的未受支撑区域,且位于距复合装甲拼接点±2倍的子弹直径范围内[6]。新弹着点距已有弹着点或已损坏区域距离应不小于3倍子弹直径。其中,入射角是指子弹飞行线与受测试件外表面上弹着点切面法线之间的夹角,也称为倾斜角(见图5)[7]。

图5 防弹测试入射角示意图

图6 LCAC人员及设备舱外侧壁轻质装甲

2005年,NSWC PC(Naval Surface Warfare Center-Panama City)的LCAC In-Service-Engineering-Agent (ISEA)寻求设计便携式装甲组件,以便用更轻防护装甲替换LCAC现有主要装甲,并将装甲范围扩展到人员及设备舱的外侧壁及驾驶舱后端壁,目前上述两处未作装甲防护。经充分市场调研后确定防护装甲技术现状,发布正式征求意见稿,收集对LCAC防护装甲的反馈意见。

2005年2月位于加州Costa Mesa的Ceradyne公司通过竞争首次赢得高达280万美元的LCAC防护装甲合同[8]。Ceradyne轻质陶瓷装甲的面密度为43.9 kg/m2,相对于LCAC现有装甲质量63.5 kg/m2,减重34%。Ceradyne于2005年6月向NSWC-PC提交第1片装甲用于环境适应性及防弹能力测试,在测试通过后开始制造轻质装甲。NSWC PC于2005年9月在巴拿马城的1艘延寿艇上使用模拟板进行了装甲安装测试,随后PMS377J与艇队代表召开设计评审会,提出安装测试意见并反馈改进建议。Ceradyne按计划于10月底提交6艇套装甲板,11月底再提交5艇套,12月底提交最后5艇套,总计16艇套轻质装甲板。

2006年ArmorWorks赢得价值330万美元的LCAC轻质装甲合同,2007年又获得价值106.020 8万美元制造430片轻质装甲的追加合同。

2008年6月Ceradyne战胜ArmorWorks又赢得价值49.449万美元的LCAC轻质装甲合同[9],6个月内提供3艇套装甲板(共174片)。装甲板按照NAVSEA图纸53711-164-7403836C进行制造,满足军标MIL-STD-662F中防弹能力要求及MIL-STD-810中潮湿、灰尘、盐雾及霉菌等环境适应性要求。

2011年5月ArmorWorks通过竞争赢得价值60万美元为LCAC提供4艇套轻质复合装甲(共232片)的合同[10],同样需遵循上述要求。

3 LCAC装甲防护近期发展

在LCAC海军采购计划中,特别提出LC007项——轻质装甲。即采购便携式轻质装甲系统替代现有装甲系统,便携式系统可由集成快递(CONEX)箱子运送,为两栖攻击艇队的LCAC艇上有人部位以及选定的机械部件提供防弹/碎片保护。其中,2013财政年采购14艇套防护装甲、2014财政年亦采购14艇套[11]。新型轻质装甲的采购信息见表2。

表2 新型轻质装甲的年度采购统计

2014年1月28日,NSEWC PC又专门提出针对LCAC人员及设备舱外侧壁轻质装甲的工作要求,2014年8月PROTECTIVE GROUP公司赢得了价值77 749.65美元的合同[12],按照NAVSEA图纸164-7403836 REV C为LCAC人员及设备舱提供7艇套装甲,每套内含零件号为164-7403836-001的装甲板7片、零件号164-7403836-025的2片和零件号164-7403836-027的1片。合同签订60天内,需向NSWC PCD提交第1片装甲板组件,用于防弹能力及环境适应性测试。可以发现,人员及设备舱外侧壁在垂直方向特别增设1条用于装甲防护安装的横向支架。

4 LCAC装甲防护对总体性能的影响

LCAC驾驶舱防护装甲的重量经估算约为1.5 t,横向重心力臂约为5 m,产生的向右横倾力矩较大,经估算导致的横倾角接近0.7°。从LCAC的总布置看,主机舱、风机、导管桨、首推器等基本为左右对称布置,而右侧驾驶舱本来就比左舷的人员设备舱尺寸和质量大,整船重心位置横向偏右。主机舱外侧后部即15号后外露设备的包覆装甲为左右对称,仅与纵倾调整有关,而与横倾无关。因此驾驶舱防护装甲减重是非常重要的,正如Ceradyne副总Marc King在2005年中标后特别指出,较小装甲质量是公司中标的关键因素。NSWC PCD也要求制造商提交每1片装甲板组件的具体质量信息,以便准确统计整艇套装甲的质量,用于LCAC质量与重心计算。

1998年,日本从美国购买2艘LCAC(即出口型气垫船TACC),以用于“大隅”级登陆舰LST 4001母舰坞载。母舰坞舱长60 m、宽16 m,可容纳2艘TACC,但坞舱净空高度小于美国LSD49级。日本海上自卫队先后从美国购买6艘TACC,2001年第4季度交付第3艘,2002年第1季度交付第4艘,2002年下半年交付第5艘与第6艘。目前日本6艘TACC围裙高度均为1.5 m而未采用2.1 m的深型围裙,这也许与日本坞舱高度较小有关。TACC未采用装甲防护,驾驶窗也未采用防弹玻璃。在美国技术援助下,2007年5月服役的韩国新型高速气垫登陆艇LSF-II则采用全套装甲防护与防弹玻璃,参见下页图8艇体上的蓝色部分。

图7 日本TACC驾驶舱未采用装甲防护

图8 韩国LSF-II艇体装甲防护区域示意图

由于气垫登陆艇存在阻力峰,越峰前后艇的性能有本质的区别,尤其是艇越峰前存在围裙触水面积大、阻力大、航行稳定性差等不利特点,而纵横倾姿态及艇重对越峰影响甚大。LCAC规定每艘艇每年必须空船称重一次以便准确掌握质量重心,将空艇质量记录在艇上标牌内,以便输入专门研发的手持式LCAC配载仪中,再结合风浪条件、航程、燃油装载等,进行LCAC质量分配计算,确定艇该次航行任务允许的最大装载量[13]。LCAC燃油舱分为4个,且处于四角布置并设有燃油调拨系统,在航行过程中可动态调整艇纵倾与横倾姿态。为提高燃油系统生命力,明确规定右舷油舱为后部主机供油,左舷油舱为前部主机供油。

同时,随着便携式防护装甲的开发,在艇上预装防护装甲安装支架,而仅当战时才实现防护装甲快速装艇(见图9)。

图9 LCAC 40上预先安装的防护装甲安装支架

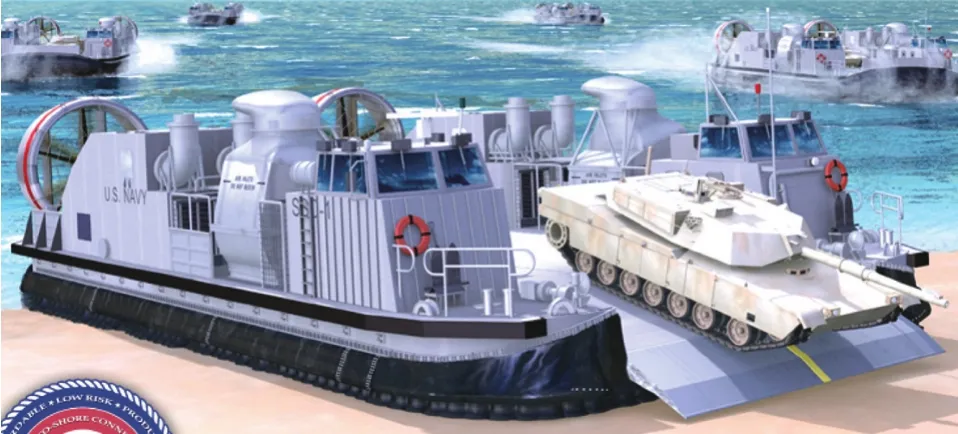

从LCAC升级换代品—舰岸连接器(SSC/ LCAC 100)[14]中标制造商Textron Marine团队公布的SSC效果图看,SSC右舷前部的驾驶舱外侧壁及前端壁采用装甲防护(见图10)。SSC重心偏右的情况仍然存在,除保持艇体浮箱4个边角各设置1个燃油舱外,在艇中部偏左设置为主机供油的日用中燃油舱[15],进一步扩大利用燃油调拨调整压载能力,增强航行过程中纵倾/横倾的动态调节(见图11)。

图10 SSC效果图

图11 SSC布置在浮箱内4个边角的油舱及中部偏左的日用油舱

5 结 论

LCAC自1984年12月服役以来,至今已逾30年,从未间断的技术改进是其保持生命力的基础[16]。本文系统介绍了LCAC装甲防护的发展历程及其对总体性能的影响,发现LCAC装甲防护材料及防护范围的扩大是一个循序渐进的过程。对于气垫登陆艇而言,质量控制极其严格(甚至严苛)。气垫登陆艇存在高速低头埋首、低速侧滑翻船的风险,纵倾与横倾航行姿态必须处于安全范围之内[17]。无论是LCAC还是SSC都努力采取一切措施(主要是油舱四角布置及燃油调拨系统),都应确保航行过程中可动态调整艇纵倾与横倾。在满足防弹能力、质量、高盐雾及沙粒高速冲击使用环境等防护要求的前提下,防护装甲质量减轻是关键。随着便携式防护装甲的开发,在艇上预装防护装甲安装支架,仅在战时实现防护装甲快速装艇,是一种较好的处理措施。装甲防护设计一切从实际需要出发,先进行实船试用,再逐步予以推广。

[参考文献]

[ 1 ] US Navy. Employment of Landing Carft Air Cushion (LCAC) [M]. 1997.

[ 2 ] LCAC_QPR 93_LCAC-01 Anniversary [R]. 2014.

[ 3 ]Performance Specification Armor: Lightweight,Composite. MIL-PRF-46103E [S]. 1998.

[ 4 ]Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests. MIL-STD-810F [S]. 2008.

[ 5 ] Department of Defensetest Method Standard. V50 Ballistic Test for Armor. MIL-STD-662F [S]. 1997.

[ 6 ] U S. Department of Justice. Ballistic Resistance of Personal Body Armor. NIJ Standard-0101.04, Rev. A. National Institute of Justice[R] . Washington:2001.

[ 7 ] Idaho National Laboratory. Ballistic Resistance of Armored Passenger Vehicles: A Practical Guide to Testing[R]. 2005.

[ 8 ] Industry News. Ceradyne Wins Navy Armor Contract,High Tech Ceramics News[R]. 2005.

[ 9 ] Award 20 LCAC Armor Panels 18-Jun-08 - FBO#2396. htm [EB/OL]. 2008.

[10]20-Landing Craft Air Cushion (LCAC) Armor Panels -N6133111R0003 (Archived) - Federal Business O.htm [EB/OL]. 2011.

[11] US Navy. LCAC-Navy-Proc-FY2014-LI0970-LCAC [R]. 2013.

[12]32-Armour Panels MIL-PRF-46103-N0040614 T0245-Federal Business Opportunities Opportunities.htm [EB/ OL]. 2014.

[13]Forstell B, King A. Updating Handheld Technology for the LCAC. BLA Quarterly Digest[R] . 2010.

[14]US Navy. Program Guide [EB/OL]. 2013.

[15] Marinette Marine & Boeing. Ship to Shore Connector (SSC). Gen-info+tech-specs_1[R]. 2011.

[16] 傅华. 美国气垫船登陆艇围裙技术发展及分析[J].船舶,2015(3):13-20.

[17] 马涛,邬成杰. 气垫船总体性能与围裙气垫系统流体动力设计[M].北京国防工业出版社,2012.

US LCAC’s armor protection technique and its infl uence on overall performance

ZHANG Zong-ke

(Marine Design & Research Institute of China, Shanghai 200011, China)

Abstract:The body pontoon and superstructure of US's air-cushioned landing craft (LCAC) are all made of welding aluminum. The characteristics of thin plate and relatively poor bulletproof capability result in the additional armor to protect the navigation room for the LCAC. As the weight of armor per unit area reduces greatly with the development of the light armor material, the armored area of LCAC will be enlarged to enhance the capability of the inward journey after shot. This paper systematically summarizes the development of the armor protection technique, and analyzes the influence of the armor protection on the overall performance. It can provide reference for the development of LCAC in China.

Keywords:LCAC; light armor; overall performance; protection requirements

[作者简介]张宗科(1973-),男,高级工程师,研究方向:气垫船设计与研究。

[收稿日期]2015-02-12;[修回日期]2015-03-20

[中图分类号]U674.943

[文献标志码]A

[文章编号]1001-9855(2016)01-0021-08