《中原音韵》有7个单元音音位和3个前响复元音音位说

——兼论构拟《中原音韵》元音音位数量与分布的方法论原则

冯 蒸

《中原音韵》,周德清(1277~1365)撰,成书于元泰定甲子年(1324),是近代汉语语音史上最重要的一部韵书。但是,《中原音韵》的元音音位系统到底如何?虽也有学者加以讨论,但尚无共识。目前对《中原音韵》音系的分析,多数采用的是声韵调分析法而非元辅音分析法,对《中原音韵》的元音音位系统在认识上并不十分明确。《中原音韵》到底有几个单元音?几个复元音?复元音是何种类型?单元音在元音舌位图上分布状况如何?等等问题,亟有必要对这两种分析法加以沟通,以便得出《中原音韵》正确的元音音位系统,有助于建立科学的《中原音韵》共时音系。

一、《中原音韵》元音音位系统构拟的两种方法:个别构拟法和系统构拟法

目前音韵学界对《中原音韵》各部主元音的构拟方法,可以大别为两类:第一类可称为个别法,第二类可称为系统法。

第一类个别法。全称为各韵部分别构拟法,指的是研究者分别对《中原音韵》的19个韵部的音值加以构拟。每部原则上是一个主元音。并进而考察各韵部内的韵母类别和数量,及其与中古音开合等位之间的关系。这种方法是仅考虑《中原音韵》各韵部内部的具体情况而进行的构拟,可能的情况下参考一下八思巴字对音或其它资料。换言之,这是一种不考虑《中原音韵》主元音全局分布而只关注局部即各韵部内部具体问题的构拟方法。至于该韵部的主元音与《中原音韵》其他各韵部的主元音之间有无关联性、平行性、互补性以及《中原音韵》全书元音音位系统的数量又是如何等等,则基本上不予考虑。每个韵部构拟完毕以后就工作结束,缺乏对全书各个韵部的元音统一分配的全局性观点。难免有头疼医头,脚疼医脚,只见树木,不见森林之弊。

第二类方法我们称为系统法。这种方法类似于演绎法。它并不先具体考虑各韵部的主元音情况如何,虽然它也是基于一个韵部一个主要元音的前提,但它首先考虑的是《中原音韵》全书最少应该有多少个主元音才能满足其分韵需要。然后在此基础上根据音位学原理适当调整元音数量而加以完善。即先考虑全书主元音的数量,其次再考虑元音的类型和分布,以及全部主元音在所有19个韵部中的分布及与所有韵尾的配合情况。最终确定各元音在全书韵部的分布情况。

目前采用第一种方法的人占绝大多数,使用第二种方法的人寥寥无几,而且在具体操作过程中不无可商之处。本文就是系统法的具体应用。我们首先制定了系统构拟法的方法论原则和操作步骤,根据这些原则和步骤最终确定了《中原音韵》有7个单元音音位和3个前响复元音音位。

二、《中原音韵》元音音位系统研究现状述评

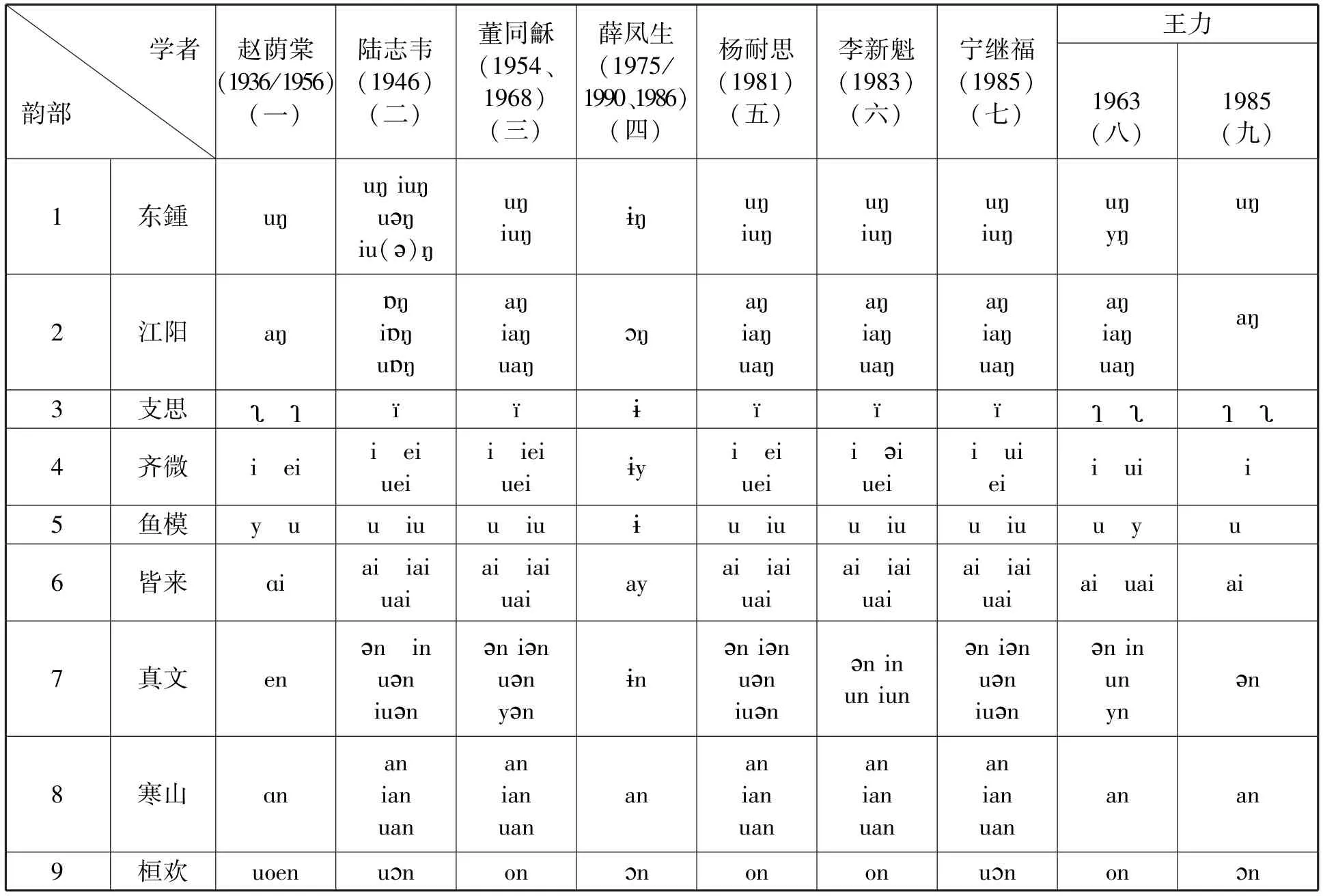

目前,据笔者所知,有影响的关于《中原音韵》的专门性论著有下列八家,这八家按相关论著发表的时代顺序,分别如下:(1)赵荫棠1936/1956①赵荫棠:《中原音韵研究》,北京:商务印书馆.1936/1956年版。;(2)陆志韦 1946②陆志韦:《释〈中原音韵〉》.《燕京学报》.1946年第31期,第35-70页。;(3)董同龢 1954③董同龢:《中国语音史》,台北:中华文化出版事业社出版社,1954年版。.、1968④董同龢:《汉语音韵学》,台北:学生书局,1968年版。;(4)薛凤生 1975/1990、1986⑤薛凤生:《中原音韵音位系统》,鲁国尧、侍建国译,北京:北京语言学院出版社,1975/1990年版;《北京音系解析》,北京语言学院出版社,1986年。;(5)杨耐思1981⑥杨耐思:《中原音韵音系》,北京:中国社会科学出版社,1981年版。;(6)李新魁1983⑦李新魁:《〈中原音韵〉音系研究》,郑州:中州书画社,1983年版。;(7)宁继福 1985⑧宁继福:《中原音韵表稿》,长春:吉林文史出版社,1985年版。;(8)王力 1963⑨王力:《汉语音韵》,北京:中华书局,1963年版。、1985⑩王力:《汉语语音史》,北京:中国社会科学出版社,1985年版。。

这八家都是对《中原音韵》的音系有全面的研究,也对《中原音韵》的十九个韵部进行了全面的音值构拟,当然也就不可避免地涉及到了主元音的音值和数量问题,但这种构拟从方法论角度看,除了薛凤生 1975/1990、1986 和王力 1985 两家使用的是系统法外,其余6 家采用的都是个别法。现分别简述如下:

赵荫棠1936/1956 对《中原音韵》的19个韵部都做了音值的构拟,抽绎其所拟各部主要元音的音值,可以看出他拟测了10个主元音,即:ɿ,ʅ,i,y,e,ɛ,a,ɑ,o,u。其元音类型是:舌尖元音2个:ɿ,ʅ;舌面元音 8个可分二组:前元音 5个:i,y,e,ɛ,a,后元音 3个 ɑ,o,u。其特点是没有央元音。

陆志韦1946 对《中原音韵》的19个韵部也都做了音值的构拟。根据他的看法,《中原音韵》的主要元音有下列 10个:ï,i,e,ɛ,a,ɒ,ɔ,u,ə,ɐ。除萧豪韵外,均是一个韵部一个主元音。其元音类型是:舌尖或舌叶元音1个:ï,舌面元音中前元音 4个:i,e,ɛ,a;央元音 2个:ə,ɐ;后元音 3个:ɒ,ɔ,u。可以说是主元音数量构拟最多的一人。另一个特点是其央元音有2个。

董同龢1954 和1968 对《中原音韵》各韵部进行了构拟,内容相同。他构拟了如下8个主元音:ï,i,e,a,ɑ,o,u,ə。其分布类型是:舌尖或舌叶元音一个:ï,舌面元音可分三组,前元音3个:i,e,a;央元音 1个:ə;后元音 3个:ɑ,o,u。从音位学的角度看,我认为董氏的构拟最接近《中原音韵》元音音位系统的实际。

薛凤生1975/1990 对《中原音韵》各部的音值做了构拟,使用的是系统法。他认为《中原音韵》只有 4个主元音:ɨ,e,a,o。都是舌面元音,无舌尖或舌叶元音。其分布类型是:前元音2个:e,ɛ;央元音 1个:ɨ;后元音 1个:o。薛凤生 1986有所改拟,现以此为据。

杨耐思1981 对《中原音韵》各部的音值构拟,共有 8个主元音:ï,i,e,ɛ,a,o ,u,ə。其分布类型是:舌尖或舌叶元音1个:ï;舌面元音三组,前元音4个:i,e,ɛ,a;央元音1个:ə;后元音2个:o,u。

李新魁1983 对《中原音韵》各部的音值构拟,共有 9个主元音:ï,i,e,ɛ,a,ɑ,o,u,ə。其分布类型是:舌尖或舌叶元音1个:ï;舌面元音三组,前元音4个:i,e,ɛ,a;央元音1个:ə;后元音 3个:ɑ,o,u。

宁继福1985 对《中原音韵》各部的音值构拟,共有 9个单元音:ï,i,e,ɛ,a,ɑ,ɔ,u,ə。其分布类型是:舌尖或舌叶元音1个:ï;舌面元音三组,前元音4个:i,e,ɛ,a;央元音1个:ə;后元音 3个:ɑ,ɔ ,u。他的系统与李新魁无甚差别。

王力对《中原音韵》各部的音值构拟先后有过两个方案,分见王力1963 和1985,二者有所不同,王力1963 使用的是个别法,王力1985 使用的是系统法。王力的后一方案富有系统性,代表了他的最新看法,有重要意义。从汉语音韵学史的角度看,我们认为他的这两种拟测方案均有参考价值,也可看出王氏拟测思想的发展过程,现把这两种方案一并列出以供参考。王力1985 构拟了8个单元音,ɿ,ʅ,i,e,æ ,a,ɔ ,u,ə。其分布类型是:舌尖元音 2个:ɿ,ʅ,舌面元音三组,前元音 4个:i,e,æ,a;央元音 1个:ə;后元音 2个:ɔ,u。但是没有解释他得出此结论的原因。

下面我们把这八家对《中原音韵》各部的音值构拟列一总表如下,拟音以开口为基本式,原各家韵母表如详细列出者一仍其旧。

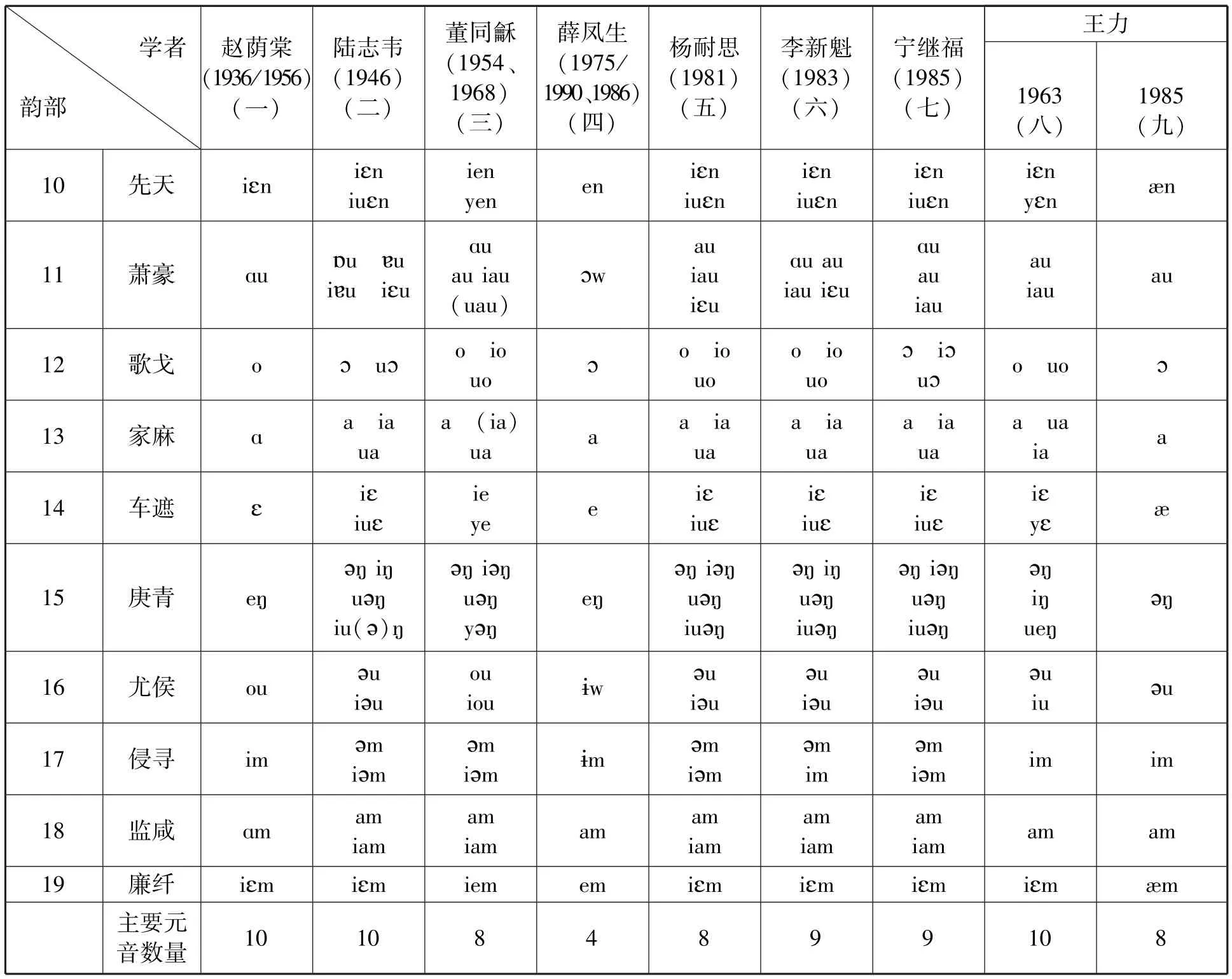

根据表1,我们可把诸家对《中原音韵》主要元音系统的构拟情况概括为表2,作为下文讨论的基础。

表1 诸家《中原音韵》韵母拟音表

王力学者韵部赵荫棠(1936/1956)(一)陆志韦(1946)(二)董同龢(1954、1968)(三)薛凤生(1975/1990、1986)(四)杨耐思(1981)(五)李新魁(1983)(六)宁继福(1985)(七)1963(八)1985(九)10 先天 iɛn iɛn iuɛn yen en iɛn iuɛn ien iɛn iuɛn iɛn iuɛn iɛn yɛn æn 11 萧豪 ɑu ɒu ɐu iɐu iɛu ɑu au iau(uau)ɔw au iau iɛu ɑu au iau iɛu ɑu au iau au iau au 12 歌戈 o ɔ uɔ o io uo ɔ o io uo o io uo ɔ iɔ uɔ o uo ɔ 13 家麻 ɑ a ia ua a (ia)ua a a ia ua a ia ua a ia ua a ua ia a 14 车遮 ɛ iɛ iuɛ ye e iɛ iuɛ ie iɛ iuɛ iɛ iuɛ iɛ yɛ æ 15 庚青 eŋ əŋ iŋ uəŋ iu(ə)ŋ əŋ iəŋ uəŋ yəŋ eŋ əŋ iəŋ uəŋ iuəŋ əŋ iŋ uəŋ iuəŋ əŋ iəŋ uəŋ iuəŋ əŋ iŋ ueŋ əŋ 16 尤侯 ou əu iəu iou ɨw əu iəu ou əu iəu əu iəu əu iu əu 17 侵寻 im əm iəm iəm ɨm əm iəm əm əm im əm iəm im im 18 监咸 ɑm am iam iam am am iam am am iam am iam am am 19 廉纤 iɛm iɛm iem em iɛm iɛm iɛm iɛm æm主要元音数量 10 10 8 4 8 9 9 10 8

表2 《中原音韵》元音系统诸家构拟比较表

上表显示:单元音数量从4~10个不等,元音类型的分布也颇不一致。笔者认为,产生这种情况的原因有二:(一)未能把握好确定《中原音韵》主元音数量与类型的方法论原则,(二)未能全面贯彻音位学原则。而如此纷繁的构拟也给汉语语音演变史的研究带来了诸多不便。显然有必要重新明确《中原音韵》主元音的数量和分布类型。

三、确定《中原音韵》元音音位系统数量和分布的四个方法论原则

冯蒸1998①冯蒸:《论〈切韵〉的分韵原则:按主要元音和韵尾分韵,不按介音分韵——〈切韵〉一/三等韵、二/三等韵不同主要元音说》,《语言研究》,1998 增刊,第164-185页。明确确立了《切韵》的分韵原则,即:按照主要元音和韵尾分韵,不按介音分韵。我认为,这个原则也同样适用于《中原音韵》。

在全面考虑《中原音韵》韵部情况的基础上,我们确定了《中原音韵》元音音位系统数量和分布的如下四条方法论原则:

原则一:一个韵部有1个主要元音,同韵尾的不同韵部之间的区别就是主要元音的区别,这种区别都是音位上的区别。

原则二:韵尾决定主要元音的数量。同一韵尾前韵部数量最多者,原则上就是该音系中主要元音的数量,或者说是该音系中主要元音的最低数量。这个数量理论上可以涵盖其它同韵尾前韵部少的主元音。理论上某一主元音只出现在某一韵尾前这样的奇怪分布是违反类型学原理的。

原则三:不排除某一特殊的主元音只出现在所含韵部数量较少的其它韵尾前。即同一韵尾前韵部数量最多者可能并不能够包含此类元音,这时要把这个特殊的元音加上,纳入到系统中,才能够反映该音系主要元音的全貌。

原则四:阴声韵的前响复元音的音位性质原则上不同于单元音,应该视为是一个独立的复元音音位,其韵尾是-Ø。

我们认为,这四条原则不但适用于构拟《中原音韵》一书的主要元音音位的数量和分布,而且适用于构拟所有的古韵书主要元音的数量和分布。

四、《中原音韵》有7个单元音音位说:阴声韵-Ø韵尾的6个主要元音+阳声韵的1个主要元音ə

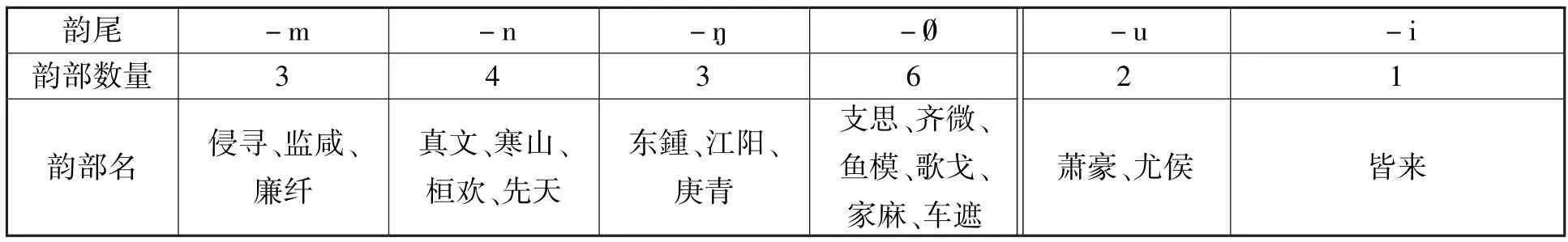

根据音韵学界的通常看法,从韵尾的角度看《中原音韵》的韵部分布如下表:

表3 《中原音韵》不同韵尾所含韵部分布数量表

此表我们在前4个韵尾和后2个韵尾之间加了分隔线,表示我们对后2个韵尾(-u、-i)的看法与其它学者不同,但此表暂时仍从众列出。

阴声韵-Ø 韵尾所含的韵部数量最多,共有6个韵部,即:支思、齐微、鱼模、歌戈、家麻、车遮。所以根据上节所陈述的《中原音韵》分韵原则,可以得出结论:《中原音韵》至少应有6个单元音音位。

但是我们认为,如果仅根据原则一和原则二所得出的上述结论就有可能会歪曲《中原音韵》音位系统的真实面目。果然,我们发现在阳声韵(指收鼻音尾-m、-n、-ŋ)的韵部中,还有一个ə 元音,它不见于- Ø 韵尾的所有韵部,即- Ø 韵尾的6个元音当中均不包括ə,它只见于阳声韵韵部,即收-m、-n、- ŋ 尾的韵部当中。这大概是一个因某种特殊的语音结构而保存下来的元音,而-Ø 韵尾的6个单元音又不能与这个只见于阳声韵的特殊元音在音质和符号上统一起来,我们只能据此确认《中原音韵》的单元音音位数量是阴声韵-Ø 尾的6个元音加上阳声韵的1个元音ə 共为7 元音音位系统。这个是构拟运用了原则三,也说明了原则三的重要性。

至于这7个单元音音位具体音值的构拟,情况并不太复杂,诸家学者的构拟也基本上相同,除了上文谈到的ə 外,其余6个单元音均只见于阴声韵部,《中原音韵》的阴声韵部共有9个韵部,首先,从-Ø 韵尾的6个单元音韵部来说,有4个韵部大家的看法基本上一致,即:鱼模韵是- u,歌戈韵是- o(或- ɔ),家麻韵是- a,车遮韵是-ɛ(或-æ),无烦赘论。另外两个韵部:支思韵和齐微韵,从音位学的角度来看,情况稍有特殊,详见下文的专节说明。至于皆来、萧豪和尤侯三个阴声韵部,多数学者把它们处理成为带有尾-i或者-u 尾的单元音韵部,我们认为它们的情况特殊,它们并不是带有-i 尾或者-u 尾的单元音韵部,而应是-Ø 韵尾韵部,但这三部的主元音不是单元音,而是前响复元音,是与单元音音位平行的另外一套音位系统,也须专节论述,亦详见下文。

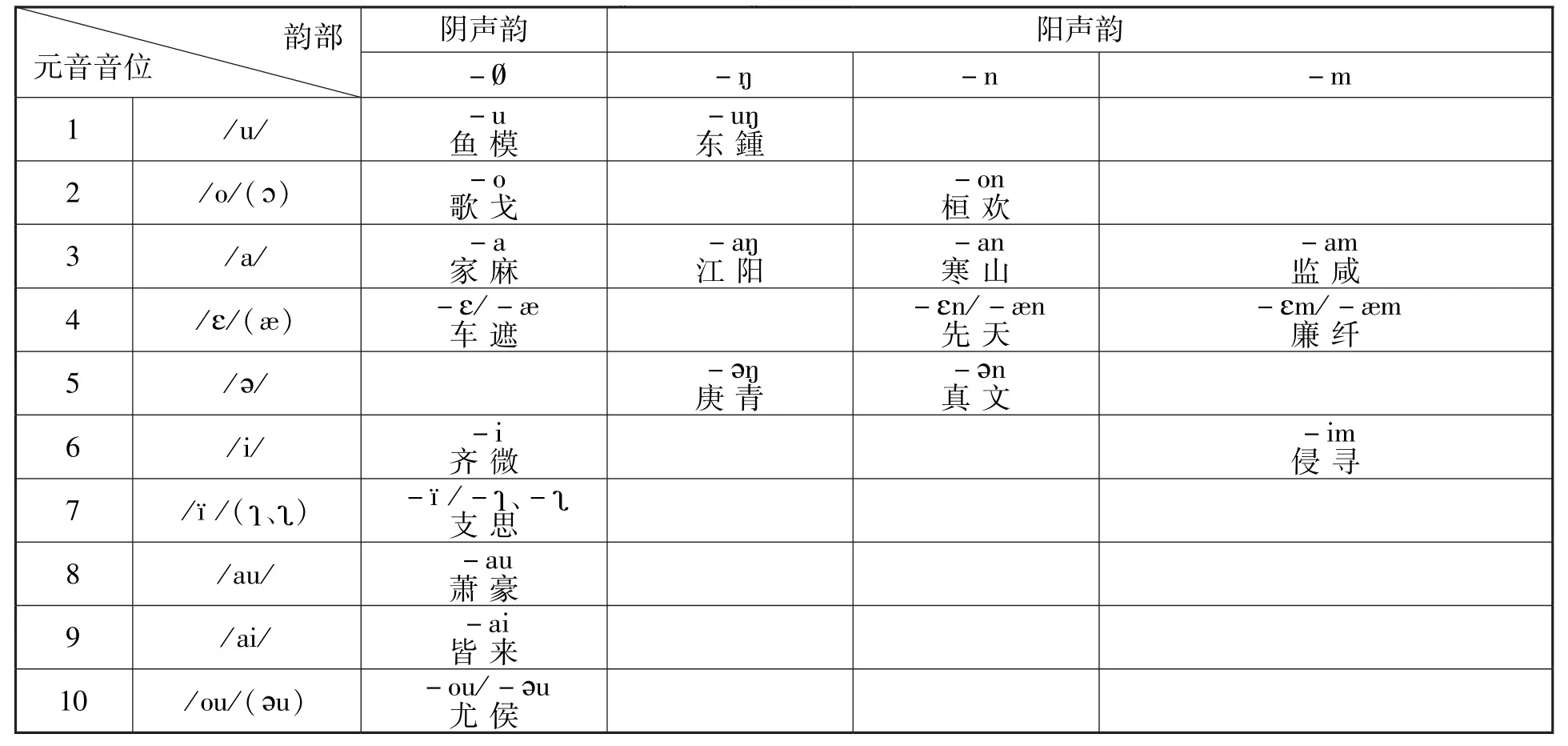

根据上文确定的四条原则,我们确定《中原音韵》应有 7个单元音音位,即:/ï,i,e,a,o,u,ə/。

五、论支思韵和齐微韵的音位问题

我们所以在这里讨论支思韵和齐微韵的音位问题,是因为有学者把这两个韵部的主元音都分别拟作两个音,而不是一个主元音。与本文提出的《中原音韵》一部1个主元音的分韵原则不符。

关于《中原音韵》支思韵的构拟,在前述的8家学者中,有6 家都是构拟为ï,即1个主元音,只有赵荫棠和王力两位先生构拟为两个舌尖元音ɿ,ʅ。我们赞同构拟为 ï 的意见。关于 ï 的音值,或认为是舌尖元音,或认为是舌叶元音①关于“舌叶元音”名称和性质的讨论,见麦耘:《论舌叶元音和兼舌叶元音》,2013 方言类型研讨会论文,北京语言大学,2013年8月。,这里我们也不下结论。但是支思韵只有1个主元音的意见与《中原音韵》一部一个主元音的分韵原则一致。拟为两个舌尖元音ɿ,ʅ 的学者,如果认为它们是一个音位,也与我们的看法一致。但是如果认为是两个音位,则与原则一不符。

关于《中原音韵》齐微韵的构拟,在上述的8家学者中,有6 位都构拟为-i 和-ei(开口)两个韵母。只有薛凤生和王力两位学者例外,薛凤生1975/1990、1986 构拟为 ɨ,王力 1985 构拟为一个单元音-i。对于构拟为-i 和-ei 两个韵母的6家来说,我们暂把-i 称为齐微A,把-ei 称为齐微B,但并未见到这些学者对这两个韵母区别的语音条件的解释,即在何种条件下读-i?在何种条件下读-ei?我们推测这6 位学者大概是根据齐微韵字在今官话特别是北京话的实际读音反映拟定的。其实,它们的语音区别,正如日本学者平山久雄教授1977/2005②[日]平山久雄:《中古唇音重纽在〈中原音韵〉齐微韵里的反映》,《平山久雄语言学论文集》,北京:商务印书馆.1977/2005年版,第51-58页。所说,齐微韵唇音字在今北京话的读-i 读-ei,正是中古重纽的反映,重纽四等(A 类)唇音字读-i,重纽三等(B 类)唇音字读-ei,容有少数例外,与读音层次有关。我认为-i 和-ei 虽然在音值上有较大区别,但根据一个韵部只有一个主元音音位的构拟原则,-i和-ei 应可以视为是一个音位,而不是两个音位,这与周德清的音感一致,但并不妨碍它有两个音值。另外,对齐微韵性质的认识,我们认为它的主要元音是-i,韵尾是零即-Ø,而不是如某些学者所认为的它有-i 韵尾。

六、论《中原音韵》中只见于阳声韵而不见于阴声韵的一个特殊单元音ə

上文我们已经说过,同韵尾数量最多的韵部就是该音系主要元音的最低数量,即原则一和原则二。由于《中原音韵》的阴声韵部中-Ø 韵尾有6个韵部,是同韵尾数量最多的韵部,也就是说,至少要有6个单元音才能够满足《中原音韵》的分韵原则。但是,这6个单元音能否涵盖《中原音韵》的其它韵部乃至所有韵部,当然令人存疑。换言之,这6个单元音能否涵盖所含韵部数量较少的其它韵尾韵部的主要元音情况?除了要对非-Ø 尾韵部逐一加以考察,以检验-Ø 尾6 元音的普遍性外,还需考虑阳声韵的情况。《中原音韵》的实际情况表明,阳声韵部有1个特殊的主要元音ə(即收-n 尾的真文韵和收-ŋ 尾的庚青韵的主要元音),它不见于所有的阴声韵部,即不在-Ø尾的6个主元音之内,这种情况就是上文所说的原则三。看来,必须把这几个原则结合起来使用,才能求出《中原音韵》主元音音位系统的准确全貌。据此可知,《中原音韵》单元音音位应该不是6个,而是 6 +1 即 7个主元音,这样才能够满足《中原音韵》的分韵要求。至于为什么这个ə元音只见于所含韵部数量较少的阳声韵部而不见于阴声韵部,或许与音节结构的性质有关,我们知道,主元音在开音节时的情况与在闭音节时的情况会有所不同,一般说来,元音在开音节变化快,在闭音节变化慢,以致二者的主元音演变不同步。这里阴声韵是开音节,而阳声韵虽不是严格意义上的闭音节,但可称为是半闭音节,与开音节还是有区别的。王力1960①王力:《上古汉语入声和阴声的分野及其收音》,《语言学研究与批判》(第二辑),北京:高等教育出版社,1960年版,第233-277页。指出:“若依西洋的说法,阴声韵就是所谓开口音节,阳声韵和入声韵就是所谓闭口音节。但是,就汉语的情况来说,阳声韵也可以认为半闭口音节,因为鼻音近似元音,声调的尾巴可以落在鼻音韵尾上面,它和清塞音的性质大不相同”②王力 1960:233 脚注原注:“半闭口音节的术语采自 Н.Д.Андреев、М.В.Горбина:《越南语的声调系统》。见1957年《列宁格勒大学学报》第八卷,“历史语言和文学集刊”第二期,第133页”。换言之,主元音在阴声韵和阳声韵的演变速度很可能不一致。这当然也只是一种推测,尚待进一步研究。

七、过渡音没有音位学价值:论阳声韵侵寻、真文、庚青三部细音韵母的主要元音与过渡音

《中原音韵》阳声韵的侵寻(- m)、真文(-n)、庚青(-ŋ)三个韵部的细音韵母的元音音位问题是处理《中原音韵》元音音位必须要考虑的重要问题之一。这三个韵部细音韵母的拟测,诸家较为分歧,它直接影响到对主要元音性质的认定。诸家在元音 i 后和鼻韵尾-m、-n、-ŋ前的元音认定,看法不一。根据上文所列诸家的拟音表可看出下列三部有两种拟音形式(均以开口为例),其中后一种形式是元音i 和鼻韵尾之间均有元音ə,而前一种形式没有ə:

(1)侵寻有∶im,iəm 二种形式;

(2)真文有∶in,iən 二种形式;

(3)庚青有∶iŋ,iəŋ 二种形式。

我们认为,这些细音韵母中的ə 是过渡音,不是主要元音。这从听觉上或语感上即可判断。这些过渡音在不同的韵部中表现不一:或清晰,或含混,或长,或短,有学者称之为寄生音(parasitic),但总之都是过渡音的各种形态,不应视为是主要元音。这些过渡音没有音位学价值,侵寻、真文、庚青三部中的细音韵母的i 才是主要元音,i 不是介音。关于汉语过渡音音位学价值的详细讨论,见赵元任1934③赵元任:《音位标音法的多能性》(The Non-uniqueness of Phonemic Solutions of Phonetic Systems,附中文摘要),《中央研究院历史语言研究所集刊》第4 本第4 分,1934.363-390;汉译文载《赵元任语言学论文选》,叶蜚声译,北京:中国社会科学出版社,1985年版。。

八、皆来,萧豪、尤侯三韵是-Ø尾的前响复元音音位说

关于《中原音韵》皆来、萧豪、尤侯三个韵部的音位认识问题,我们的看法与前述八家均不同。这三个韵部的通常拟音是-ai、-au和-ou,它们都是所谓前响复元音。冯蒸1991 指出:汉语的二合元音,学界通常分为前响复元音和后响复元音两类,这两类复元音的性质截然不同。我们认为后响复元音如 ia,iɛ 等,是两个单元音音位的相加,如 ia=i+a,iɛ =i+ɛ,因为这两个元音之间是可以断开的,这在听觉上很容易判断。而前响复元音如-ai,-au 和-ou,其两个所谓单元音之间的关系是非断开的,它不是两个单元音的相加,是一种连续的滑动关系,应视为是一个音。从听感上来说,ai≠a+i,au≠a+u,也就是说,ai 不等于韵腹 a 加韵尾 i,au 也不等于韵腹 a 加韵尾 u。据此,我们认为前响复元音是一个音,而后响复元音是两个音。所以前响复元音应视为是一个音位,可叫复元音音位。它与单元音音位是并行不悖的①冯蒸:《北京话元音音位系统新探》,载《汉字文化》1991年3期,54-61页。(原文用笔名发表)。据此,《中原音韵》的这三个韵部,显然都是前响复元音,所以它们是三个独立的双元音音位。由此看来,如果这样处理的话,这三个韵部的韵尾就是-Ø 韵尾,而不是学界通常认为的-i 尾或-u 尾,换言之,《中原音韵》阴声韵的韵尾都是-Ø,并无带有-i、-u 尾的韵部。不过,讨论《中原音韵》的单元音音位,虽与这三个前响复元音韵部的拟音无直接关系,但应尽量在音位符号的选择和写法上取得一致性。

我们把《中原音韵》的皆来、萧豪和尤侯三个阴声韵部处理成前响双元音音位,即:/ai/、/au/、/ou/(或者/əu/),认为它们不是两个单元音音位的相加即“单元音+单元音”的结构形式,似乎应该算是一个创新之举。我们目前尚未见有学者明确提出《中原音韵》的这三个韵部是如此处理的。几乎所有学者基本上都是把这三个韵部一律处理成“单元音+单元音”的结构形式,即是两个单元音音位的相加。我们对汉语双元音的这种音感,近年来又得到了实验语音学的证明②胡方:《降峰双元音是一个动态目标而升峰双元音是两个目标:宁波方言双元音的声学与发音运动学特性》,载《语言研究集刊》第十辑,12-37页,上海辞书出版社,2013年。邱玥、胡方:《隆昌话的元音》,同上,38-51页。。《中原音韵》韵部分立本身的情况和注音字母书写符号的创制情况亦可证明我们的看法,现说明如下:

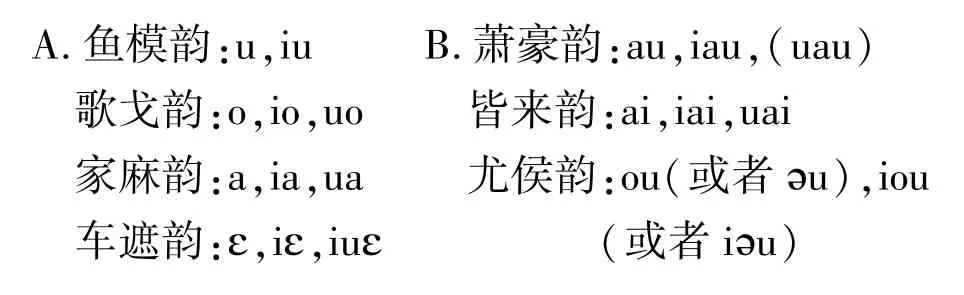

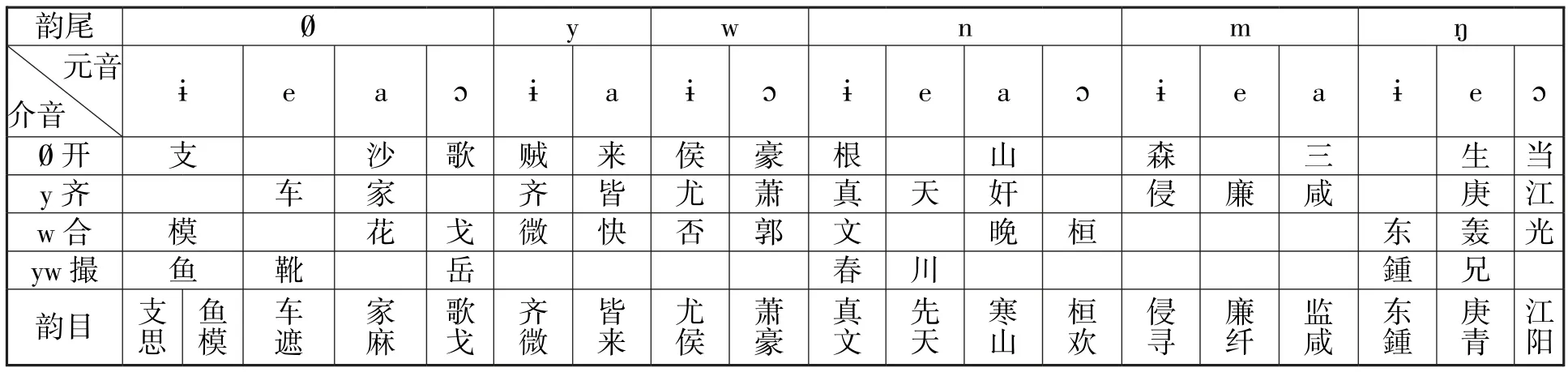

(一)我们把《中原音韵》的皆来、萧豪和尤侯三个阴声韵部处理为独立的前响复元音音位,这从周德清对《中原音韵》的韵部设置本身亦可得到证实。在《中原音韵》中我们可以清楚地看到,如果是后响复元音,都不独立成部,即它们都与相应的单元音同现于一个韵部,而前响复元音则都独立为一个新韵部,也从侧面说明了前响复元音与后响复元音的性质不同。目前学界对《中原音韵》韵部系统的通常构拟均可以说明我们的这一看法,请看下表:

A.鱼模韵:u,iu B.萧豪韵:au,iau,(uau)歌戈韵:o,io,uo 皆来韵:ai,iai,uai家麻韵:a,ia,ua 尤侯韵:ou(或者 əu),iou车遮韵:ɛ,iɛ,iuɛ (或者 iəu)

这里A 类是含有后响复元音的韵部,可以看出,所有的后响复元音如:iu;io,uo;ia,ua;iɛ,iuɛ等均不独立成部,而是分别与其同韵腹的单元音u、o、a、ɛ 同在一个韵部,与我们今天说汉语人的音感完全一致;而B 类是含有前响复元音的韵部,可以看出,它们都独立成部。即 au,ai,和 ou(或者əu),都独立成部,当然也可以在它们的前面加上介音 i 或 u,但 au,ai,和 ou(或者 əu)都分别是不可拆分的一个独立语音单位。

(二)民国时期注音字母制定者的观点与我们完全一致,他们把ai、au、ou 分别看成是一个语音单位,并且用一个专门的符号来标示它们,即写作:ㄞㄠㄡ,而后响复元音则不是这样,它是用两个符号标示,表示是两个单元音的相加,如ㄧㄚ,表示 i+a,ㄨㄚ表示 u+a,其它可以此类推。这说明注音符号的制定者对前响复元音的音感与我们完全一致。其处理法与我们对《中原音韵》的处理法也完全一致。这不能不使我们敬佩注音字母制定者的高明!

总而言之,对这三个韵部即前响复元音的看法,我们与其它诸家的区别,表面上看,似乎只是一种符号位置的不同,ai、au 其它学者(如薛凤生1975/1990、1986 和王力 1985)认为是 a+i,a+u,我们认为是ai+Ø 和au+Ø,但其性质却有着本质上的不同。退一步说,即使把这三个韵部处理成“单元音+单元音”的结构形式,那么,这三对单元音的音位符号也并未突破《中原音韵》有7个单元音的音位格局,也就是说,丝毫不影响我们对《中原音韵》有7个单元音音位的结论。

关于萧豪韵的拟音,需要特别说明一下,就是该韵部有一、二等对立的现象,我们认为那是介音的问题,不是主要元音的问题,不必给二等韵再拟一个主元音,那样会破坏一部一个主要元音的原则,无烦赘述。

综上所述,我们认为《中原音韵》的元音音位系统当如下表:

表4 《中原音韵》元音音位系统分布图

九、薛凤生《中原音韵》有4个单元音音位说述评

薛凤生1975/1990 一书的第五章(汉译本50-51页)中对《中原音韵》的主元音提出了如下的构拟原则,他说:

5.1 作业原则

如前所述,《中原音韵》中的“韵”的概念与《切韵》中的“韵”甚为不同,实际上比较接近于某些韵图里的“摄”(见2.2)。从这里我们可以得出一个不很严格的假设,即《中原音韵》中的一个韵有可能包含着主元音不同的音节,而两个或两个以上韵尾相同的韵则极不可能具有相同的主元音。基于这个假设,我们可以立下两条作业原则,作为我们以下推论时的依据。

(a)每一韵只许有一个主元音,但是在特殊情况下,为了合理地解释所有的对立音组,可以破例地允许有两个或更多的主元音。

(b)韵尾相同的韵,一定具有不同的主元音。

5.2 《中原音韵》里的阳声韵

在《中原音韵》的十九韵里,以鼻音收尾的有十个。如果我们能够为这十个阳声韵设计出一个令人满意的主元音系统,其它九韵的问题就可以迎刃而解了。鼻音韵中的三个韵,东鍾韵、江阳韵、庚青韵,在中古音和现代北京话中都以舌根鼻音/ŋ /结尾,因而在《中原音韵》中一定也带有相同的韵尾。另外七个在现代北京话中都以/n/结尾,而其中的三个,侵寻韵、监咸韵、廉纤韵,在《切韵》及不少现代非官话方言中(如广东话),都以/m/结尾。由于这三韵在《中原音韵》里与其他各韵分开,最合乎逻辑的结论应该是这三韵在当时仍然是以/m/收尾的。现在,只剩下四个当时一定以/n/收尾的韵,即真文韵、寒山韵、桓欢韵、先天韵。根据前文所立的第二个作业原则,我们可以合乎情理地假定,《中原音韵》里至少应有四个主元音。显然,我们不能就如此简单地假定,这只能是一个作为进一步调查和最后检验的起点罢了。

据此,薛先生得出了如下的四元音系统(薛凤生 1975/1990:77页;此据薛凤生 1986①薛凤生:《北京音系解析》,北京:北京语言学院出版社,1986年版。:93页):

表5 薛凤生《中原音韵》主元音构拟表

薛先生提出的两条构拟原则大致与我们原则一相当,尤其是韵尾决定主元音的数量的观点与我们的认识相当一致。但是具体操作起来,我们二人的结果竟然大不相同:薛先生认为《中原音韵》的主要元音音位系统是4个单元音,而笔者用同样的观点分析《中原音韵》的元音音位系统却得出7个单元音音位,另有3个前响复元音音位,共计10个元音音位,与薛先生的结论颇不一致,原因何在?

薛凤生先生对《中原音韵》音位系统处理的出发点虽与我们有一致之处,但具体的操作步骤却与我们全然不同,他似乎是走错了方向。他先把《中原音韵》的全部韵部按照韵尾的不同分成了阴声韵和阳声韵两大类,发现阴声韵是9 部,阳声韵是10 部,由于阳声韵部数量多于阴声韵部的数量,于是他即认为《中原音韵》的元音音位当全部包括在阳声韵韵部中,接着,在阳声韵的3个韵尾-m,-n,-ŋ 中,选出含有韵部数量最多的收-n的四部(真文、寒山、桓欢、先天),即认为《中原音韵》整部书中的单元音音位数量是4个,并拟为/ɨ e a ɔ /,确认这 4个单元音音位就是涵盖《中原音韵》整部书中的单元音音位的数量和类型。为了把所有的韵部均纳入这个4 元音系统,不免削足适履,出现了许多令人匪夷所思的拟测。他的这种做法显然是忽略了在阴声韵的9个韵部中,也可按照韵尾的不同而分成三类,即- Ø,-i,-u 三类(收-i,-u 的二类,他写作收-y,收-w,这二类阴声韵韵尾的设立与我们的观点不一致,详见上文,此处暂从众列出),而-Ø 韵尾则包含6个韵部(支思、齐微、鱼模、歌戈、家麻、车遮),远多于-n 韵尾的4个韵部,所以4 元音说显然不能够满足阴声韵-Ø 韵尾6个韵部的需要,因为少了2个主要元音。他把歌戈(-ɔ)、家麻(-a)、车遮(-e)各拟为1个主元音,那么还只剩下一个ɨ 元音让3个阴声韵部(支思、齐微、鱼模)共同分配,如何处理这个棘手局面?于是导致他把鱼模韵和支思韵拟为相同的主元音(他称韵基),只是介音不同,支思为 ɨ,鱼模为 wɨ、ywɨ,这显然与《中原音韵》的分韵原则相矛盾,实际上它们完全不能押韵。说鱼模韵和支思韵主元音相同在听感上也令人难以接受。支思韵也不会是舌面元音ɨ 而应是舌尖或舌叶元音ï。齐微韵通常都认为是-Ø 韵尾,主要元音是i,但薛先生也认为齐微韵的主元音也是ɨ,但让该韵带有-y韵尾,也令人难以苟同。总而言之,为了维持4个主要元音的格局,他把同是-Ø 韵尾的三个韵部支思、齐微、鱼模的主元音都拟为ɨ,为了区别它们,把鱼模处理成有介音w、yw,把齐微处理成有韵尾- y,其根本致误之由就是违背了《中原音韵》的分韵原则。薛凤生的构拟不但与后世的语音反映和音感矛盾,与周德清的分韵原则也不符。此外,还有一些其它细节上的分歧,这里就不一一评述了。由此看来,这一系列不合常理的拟测,其根本原因,就是薛先生违背了同韵尾前所含韵部数量最多者即为该音系中最基本的元音音位数量原则,把韵尾分成阳声韵和阴声韵两大类看这两类中哪类所含的韵部多,再进而在某类内找同韵尾所含韵部最多者来定主元音数量的两步走步骤并不是必然原则,只有把这两类韵部的韵尾都放在平等的地位统一观察,统一考虑和处理,才能求得《中原音韵》元音音位数量和类型的真相。

十、结语

综上所述,本文的主要结论如下:

(一)同韵尾的韵部数量决定主要元音的数量,数量最多的韵部就是该音系的最基本的元音音位数量。根据这条原则,并且全面考察阴声韵与阳声韵全体韵部的基础上,可以确定《中原音韵》有7个单元音音位。

(二)前响复元音不是两个单元音音位的相加,而是一个不能拆分的独立音位形式,我们称之为前响复元音音位,它与后响复元音的性质完全不同。《中原音韵》有3个前响复元音音位,即:皆来是/ai/、萧豪是/au/、尤侯是/ou/(或者/əu/),韵尾是-Ø。

(三)韵母中的过渡音不是主要元音。《中原音韵》阳声韵侵寻、真文、庚青三部细音韵母i 和鼻尾之间的ə 或者o 都是过渡音,过渡音没有音位学价值,i 才是主要元音。

(四)支思韵和齐微韵的每部内都是只有1个主要元音,应视为是1个音位。但不妨各有两个音值,支思韵的/ï/音位可以有 ɿ、ʅ 两个音值,齐微韵的/i/音位可以有i、ei 两个音值。