智取天险腊子口

孙昶 杨宝红 王晓方 陈宁 李玲 王偲

“腊子口上降神兵,百丈悬崖当云梯。”这是长征组歌中的一句歌词,它真实地反映了腊子口战役的艰难和红军的英勇智慧。2016年3月31日,北京支部生活杂志社“长征·踏歌寻根”报道组来到了位于甘肃省甘南藏族自治州南部甘川交界处的迭部县,寻访了著名的腊子口战役遗址以及“俄界会议”旧址、茨日那毛主席故居等红色遗迹,观展览、听讲解、进故居、看遗址,耳闻目睹和亲身感受了81年前红军长征在此地的峥嵘岁月。

“俄界会议”是继“遵义会议”后具有转折意义的一次重要会议,在长征各个会议中地位重要,在红军长征史、党史、军史和中国革命史上写下了光辉的一页。腊子口战役是我军军事史上以弱胜强、出奇制胜的著名战役,也是红军长征进入甘肃境内最关键的一仗,攻克天险腊子口,走完了长征中的最后一段艰难历程,打开了红军北进甘肃的南大门,彻底粉碎了国民党军企图阻止红军北上抗日的阴谋。

简陋小屋深藏宝贵记忆

3月31日,记者乘坐的汽车沿迭部县白龙江边崎岖的山路顺流蜿蜒东去。江水在深谷中翻着白色的浪花,奔腾咆哮。路边不时可看到五颜六色的经幡和红黄相间的寺院,漫坡间错落有致的藏族踏板房从车窗外闪过。

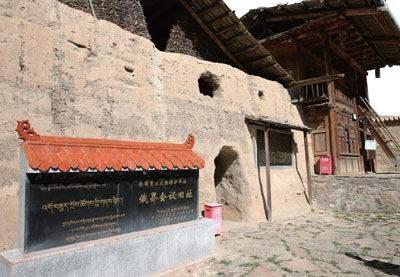

车到达拉乡便离开达拉河向西拐进一座满眼绿色的山坳。山谷中依然有水,傍水西行五六里,便到了俄界(即“高吉村”)。这是个洒满阳光的藏族山寨,据说当年只有30来户藏民,而今已有五六十户。在迭部县党史办主任谈俊昌等同志带领下,我们来到村东头山脚高处的一座不大的藏民院落。这便是81年前毛泽东的住处和“俄界会议”召开的地方。

院墙内有一座藏式小木楼,楼上两间小房子是毛泽东的住处,楼下一个30多平方米的杂物间,这就是当年“俄界会议”的会场。木制的楼梯搭在房外,陡峭而且陈旧,扶手有些晃动。记者小心翼翼地扶着窄窄的楼梯上去,看到屋子正中挂着一张毛泽东的画像,画像两边挂满了洁白的哈达。木楼下面的窑洞是当年政治局开会的地方,现在还保留着当初的一些设施,当年周恩来长征途中用过的一副担架还保存在这里。旧址外壁像土窑,内里全由木板镶嵌,连天花板也是粗大的木料,因年深日久,已被烟火熏得黑油发亮。然而,就在这座藏于深山里的简陋小屋里,却蕴藏着红军长征史的宝贵记忆……

“遵义会议”之后,党中央、毛主席率领中国工农红军坚持北上抗日的方针。1935年8月20日,在四川省的毛儿盖召开了会议,决定红军左右两路军向川西北开进。当时担任红军总政委的张国焘拒不执行中央的指示,擅自强令左路军8万多人(以四方面军主力组成)南下西逃,违背党的北上抗日的方针,甚至发展到危害中央的地步。8月底,为了挽救危局,党中央政治局在四川的巴西召开了紧急会议,毛泽东、周恩来等中央领导同志参加了这次会议,会议决定迅速脱离险区,继续北上。会后,毛主席、周副主席率领以红一方面军主力组成的一、三军团和军委纵队8000余人,向着敌人依赖的天险,军力比较薄弱的甘南地区进发。蒋介石闻讯急调力量进行围追堵截,并命甘肃地方军阀鲁大昌部在腊子口、岷州一带阻击,妄图把人困马乏的红军消灭在此。

9月11日,中共中央率红三军团和军委纵队等进入甘南达拉地界后,以中央政治局名义致电张国焘,重申中央北上方针。同日,中共中央还发布了《为执行北上方针告同志书》,指出:目前的形势完全有利于我们,无论如何不应该再退回原路。“南下是草地、雪山、老林;南下人口稀少、粮食缺乏;南下是少数民族的地区,红军只有减员,没有补充。敌人在那里的堡垒线已经完成,我们无法突破。对于红军,南下是没有出路的。只有中央的战略方针是唯一正确的,中央反对南下,主张北上,为红军为中国革命取得胜利。你们应该坚持拥护中央的战略方针,迅速北上,创造川陕甘新苏区去!”中共中央在到达俄界后,再次致电张国焘,严厉指出其南下错误,再一次指令张国焘尽快北上。但是,张国焘再次拒绝中央命令。

为了及时向红军广大指战员解释中央单独率一、三军团和军委纵队先行北上的意图,揭露张国焘的分裂主义本质,确定以后的行动方针,中共中央于9月12日在俄界召开了政治局扩大会议(即“俄界会议”)。会议首先由毛泽东作报告。他说:红一、四方面军会合以后,中央曾作出过北上的决议,中央常委决定了向北发展的方针。张国焘反对这个方针。中央同张国焘作过许多斗争,但没有结果。同张国焘的斗争是两条路线的分歧。对于张国焘,要尽可能做工作,争取他,不马上做组织结论。中央应继续坚持北上。当前的基本方针,是要经过游击战争,打通同国际的联系,整顿和休养兵力,扩大红军队伍,首先在與苏联接近的地方创造一个根据地,将来向东发展。接着,彭德怀报告了改变军队编制等问题。会议决定将红一、三军和军委纵队编为中国工农红军陕甘支队,彭德怀为司令员,林彪为副司令员,毛泽东为政治委员,王稼祥为政治部主任。由毛泽东、周恩来、彭德怀、林彪、王稼祥组成五人团,负责军事领导。会议作出了《关于张国焘同志错误的决定》,并作出攻打天险腊子口的决定,迅速打开全军北上的最后一个天堑大门。

根据“俄界会议”精神,中共中央于9月14日再次致电张国焘等,指出:一、四方面军目前行动不一致,是由于张国焘拒绝执行中央的战略方针,违抗中央的屡次训令与电令造成的。张国焘对于自己行为所产生的一切恶果,应该负绝对的责任。中央先率领红一、三军北上,只是为了实现中央的战略方针,并准备以自己的艰苦斗争,为左路军及右路军的四军、三十军开辟道路,以便利于他们的北上。张国焘不经中央同意,私自把部队向对于红军极端危险的方向调走,是逃跑主义的表现,是没有战略出路的罪恶行动。中央为了中国革命的利益,再一次要求张国焘立即取消南下,服从中央电令,具体部署左路军与四军、三十军继续北进。 张国焘再次拒绝中央的劝告和挽救,继续顽固坚持南下主张,而且在分裂党和红军的道路上愈走愈远。

“俄界会议”是一个决定党和红军命运的决定性会议,被称为是第二次“遵义会议”。它对于战胜张国焘的分裂与破坏,胜利完成红军的二万五千里长征,具有极其重要意义。

一篮红辣椒壮行色

“俄界会议”结束后,毛泽东便在俄界的达拉河畔斜坡的两棵大树下召集营以上干部动员会,下令红军迅速北上,赶在国民党大部队全面封锁之前进入汉族区域。红一方面军先头部队星夜离开俄界,继续北上,沿达拉河向腊子口方向前进。从俄界到腊子口,既要经过藏民聚居区,又要经过原始森林。由于反动派的宣传,许多藏民藏匿粮食逃离村寨,红军来后,吃住遇到极大困难。原始森林地带,峰峦叠嶂、道路崎岖,红军行动极其艰难缓慢。14日晚,红军大部队到达达拉沟口的旺藏乡一个叫茨日那的村子。

旺藏乡茨日那村距离俄界约60公里。在茨日那村,记者看到,毛泽东当年住过的藏民院落依然完好。走進院子,接待我们的是一位藏族汉子,他叫桑杰,今年52岁。是现在这座房子的主人。桑杰30多年来一直守护着这栋毛主席曾经住过的小木楼。

走进小木楼,只见当时的历史印迹还清晰可见。毛主席住过的土炕、办公用过的桌子,红军用过的伞、石磨、药箱一一映入眼帘。木楼土炕上挂着毛主席的巨幅画像,摆放着纪念毛主席和长征过迭部的红色书籍、报刊。

“这座房子和81年前毛主席住在这里时相比,几乎没有什么大的改变,虽然现在已经很破旧了,但我们还是将它原汁原味地保留了下来。”桑杰向记者讲述了他们家和毛主席以及红军的不解之缘,“14日晚11时,红一方面军沿达拉河陆续到达旺藏寺。红一军团驻扎在旺藏村,三军团和军委纵队在旺藏寺,毛主席当时就住在我们家这间二楼楼房中。爷爷尕让是当年旺藏寺最富裕的人,他热情地接待了毛主席。”

夺取腊子口的战斗任务,交给了曾飞夺泸定桥的红四团。毛主席在他住的房间召见了红四团团长王开湘、政委杨成武,向他们下达了必须用3天的时间夺取腊子口的命令。要他们不要休息,连夜兼程奔袭腊子口。临行,毛主席还特意送他俩一篮红辣椒,以克服困乏和疲劳。杨成武和王开湘深知毛主席的用意和重托,当晚便率团连夜出发了。

毛泽东15日拂晓离开了这座木屋,为能赶上红四团,决定改走捷径,带领参谋及警卫人员20人,从茨日那村前的木架仙人桥上跨过白龙江,翻越3400多米高的压浪尼巴和高日卡两座大山,直奔若尕沟崔古仓村,与大部队汇合,向腊子口挺进。

桑杰告诉记者,他的爷爷于1968年去世,后来这座小木楼就传给他的爸爸郎次力,郎次力后来又把它传给了桑杰。从14岁起,奶奶就让桑杰从学校回到家守护这个房子。其间不让他外出务工,让他像祖辈一样,一直精心呵护它。

敌强我弱初战受阻

在腊子口,我们先参观了腊子口战役纪念馆。纪念馆里展陈着从民间收集的大量红军遗留文物,有“中华苏维埃共和国中央执行委员会人民委员会财政人民委员会”印章,红军使用过的步枪、手雷、公文包、瓷碗、电话机、会议记录本、红军衣、帽子、绑腿、俄界红军标语(门板)等重要文物,并按照红军从四川巴西进入迭部县境内,在迭部县境内按时间顺序制作的多媒体沙盘演示系统,以图片、文字解说和影像资料等形式,栩栩如生地介绍了红军在迭部的行程。离纪念馆不远就是“腊子口战役纪念碑”。纪念碑由白色花岗岩制成,高10米,上面镌刻着杨成武题写的“腊子口战役纪念碑”。

腊子口是红军长征途中由川入甘的必经门户。“腊子口”的意思是“险绝的山道隘口”。走过纪念碑身后二三百米处,就是腊子口战役遗址。隘口有“一夫当关,万夫莫开”的气势,故称“天险”。当地民谣说:“人过腊子口,像过老虎口。”

当我们站在这个当年被称为“虎口”的山下抬头望去,只见一座大山像是被一把巨斧从中劈出一条缝来,峭壁在我们头上直上云天,两边岩石相距只五六十米宽,腊子河湍急地在我们脚下流过,穿过两山间一道长约百多米的狭窄的走廊。在两山之间的河面上,架有一道木桥,是按照当年红军激战腊子口的原貌复制的,桥的东头复制了当年敌人的碉堡和工事。

迭部县党史办主任谈俊昌向我们介绍,腊子口,可谓险峻之极。长征途中红军经过的险关不算少,但像这样险恶之地还没见过。当时,敌军在桥头筑有好几个碉堡,以四挺重机枪把守,在隘口布置了两个营的兵力。从隘口至邻近的岷县,高山纵横,敌军还纵深配置了三个团,扼守着隘口至后面高山的峡谷,组成交叉火力网,严密封锁红军北进去路。

敌人重兵把守的天险之地,红军必须不惜一切代价地攻破它。聂荣臻曾回忆说:“腊子口打不开,我军往南不好回,往北又出不去,无论军事上政治上,都会处于进退失据的境地。付出了惨重代价才走出草地的红军,难道还要走回去吗?因此,只有打开腊子口,红一方面军前进的路线已别无选择,只有突破腊子口,才是唯一的北上通路。”

1935年9月16日下午4时许,团长王开湘和政委杨成武带领红四团进抵腊子口,先试探性地发动几次进攻,均未奏效。太阳西沉时,红四团全部集结在后面的树林里休息,准备夜袭。据毛泽东的警卫员陈昌奉回忆,傍晚时分,毛泽东一行20余人抄近路赶到离腊子口二三公里的黑多村,立即派人前去和一军团首长及红四团取得联系,并让通讯部队架起电话线,直通紧挨腊子口的一军团二师前沿指挥所。毛泽东亲自指挥战斗。他在电话里仔细听取了二师师长陈光进攻腊子口的布署,指示说:“陈光同志,请转告军团长,腊子口是通往甘肃的大门。在天亮之前攻不下,就会使全军暴露在敌人面前;若敌人援军赶到,就会使我们进退维谷,只有退回草地去呀!这是关键性的一仗。不要硬攻,要动动脑子!”

入夜,战斗打响了。攻打腊子口的是二师四团,六连担任主攻。毛泽东一次又一次地派人到军团指挥所,问六连突击队的位置,有什么困难,要不要增援。聂荣臻听着口子上传来的手榴弹爆炸声,派人了解战斗进展情况,知道仗打得很艰苦。由于隘口太窄,敌人用手榴弹控制了木桥前面那段隘路,50米的路面上铺了一层手榴弹弹片和没有拉弦的手榴弹,有的地方已经堆了起来,六连已伤亡多人。

苗族小战士立大功

午夜两点钟,林彪、聂荣臻令六连撤下来休息,重新组织进攻。他们来到四团指挥所,组织指战员共同想办法。经讨论决定:仍以六连正面进攻,吸引住敌人;以一、二连从腊子口的右侧,攀登陡峭的崖壁,摸到敌人背后去进行突袭。

我们在腊子口下,经陪同我们采访的谈俊昌主任的指点,我们看到了红军攀爬上去的那道悬崖:那是一面从山脚垂直而上、高约有百米的绝壁,除了山顶上长有几棵小树外,整面石壁光秃秃的没有落脚的地方,我们想象不出,除了猴子,怎么还会有人能爬上去?

究竟怎样攀登这样陡峭的崖壁呢?在大家商量办法的时候,有一个十六七岁、外号叫“云貴川”的苗族小战士毛遂自荐。这位小战士从贵州苗区入伍,没有名字,参加红军走过了云、贵、川,所以大家都叫他“云贵川”。他从小在家采药、打柴,经常爬大山,练就了一身攀登陡壁的本领。他用一根带铁钩的长杆子钩住树根或岩缝,一把一把地往上爬,硬是从绝壁攀上崖顶,放下绳索。迂回部队便顺着这条绳索一个一个地攀上去了。在天亮前到达攻击位置,从天而降出现在敌人阵地侧面,并向山下的部队发出总攻信号。他们突然出现在敌人的后方,如神兵天降,吓得敌人魂飞魄散,扔下枪支仓惶逃命。

与此同时,团长王开湘率领的迂回部队已经直插到敌人背后。他们居高临下,将随身携带的手榴弹投向敌阵,炸得敌人四处逃窜。战士们抡起大刀冲向敌阵,峡谷里刀光闪闪,鲜血四溅。经过激烈战斗,红四团歼灭守军两个营,成功夺取天险腊子口。一名被俘的敌人感叹道:“没有想到,这样的鬼门关都被你们闯了进来!”

杨成武回忆,“晨曦中,总攻部队开始过河。全团的轻重机枪一齐向隘口炮楼逃出来的敌人扫射。六连的同志更是威风,连步枪也不用射击了,一个个身背马枪,抡起雪亮的大刀冲向独木桥,向敌人左砍右杀……”“经过两个小时的冲杀,我们突破了敌人设在口子后面三角地带的防御体系,夺下了一群炮楼……又经过我二营近一个小时的连续冲锋,敌人终于全部溃败,我们便全部占领了天险腊子口”。

乘胜追击歼顽敌

在红军猛烈的火力打击下,固守腊子口的敌人终于全部溃败了。溃逃的敌人在长长的峡谷里放了把火,由于峡谷两侧荒草遍地古木参天,火乘风势烈焰腾空,漫山遍野都是“噼噼啪啪”之声。红军战士对逃敌穷追不舍。路上,战士们见到了几个汉族乡亲。这是他们进入雪山草地之后三个月来第一次见到能互通语言的老乡,真是乡音备亲、喜出望外。原来红军突破腊子口之后就离开了藏族居住区进入了甘肃南部汉族较多的汉、回族居住区。乡亲们听说是红军,是自己的队伍,真有说不出的高兴。当指战员问到逃敌的去向时,乡亲们说:“鲁大昌的兵像一群丧家犬向大草滩跑去了!”并告诉战士们去大草滩的路怎么走。红军战士向乡亲们道谢,并送给他们一些被服、粮食和食盐后,又向大草滩追去。逃敌到达大草滩后,满以为天黑了,离腊子口已有几十里,红军不可能再进来了。哪知他们刚要住下,红四团就赶到了。先头营一个冲击打得敌人死伤满地。红四团的侦察连连夜跟踪追击逃敌一直到岷州,继而占领岷州城东关。甘肃之敌大为震惊,以为红军马上就要攻打岷州城了。次日,杨成武突然接到军委的命令挥兵东去,乘胜占领哈达铺。由此宣告腊子口一战结束。

红军在哈达铺休息了两天,按照毛主席的指示进行了整编。然后,突破国民党军渭河封锁线,翻越六盘山,于10月19日到达陕甘革命根据地吴起镇。至此,红一方面军主力历时一年、纵横十一个省、行程二万五千里的长征胜利结束。

腊子口一战,是红军长征中少见的硬仗,也是出奇制胜的一仗。中央红军夺取腊子口的胜利,为红军北上打开了最后一道天险,使国民党军企图阻挡红军北进的阴谋彻底破产,从而为在陕甘开辟新的根据地创造了条件。

——红军长征故事之五