语言生活研究十年

郭熙 祝晓宏

提 要 在语言生活研究的国际理论背景下,梳理讨论近十年来中国语言生活研究的理论探索和实践活动,认为已初步形成一个在学术理念、方法模式和研究旨趣上具有高度共识的学术共同体。语言生活研究是中国社会语言学的特色,当大有可为。

关键词 中国;语言生活研究;语言生活派;理论;实践

Theories and Practices of “Language Life” in China

Guo Xi and Zhu Xiaohong

Abstract This article discusses the theoretical development of the notion of “language life” in China, and reviews its related practices in the past ten years. In the Western academia, the notion of language life is not widely used, and its corresponding concepts may include language survey, language situation, language use, and language ecology. However, it has been a key word in Chinese sociolinguistic studies. The article first reviews the theoretical background of the notion; second, it surveys the major research fields covered by language life theories; third, it claims that a “community of practice” is emerging among a group of scholars who share similar ideas in the theorization of language life, in the methodology of exploring this notion, and in the research paradigms in which the notion of language life is rooted.

Key words China; language life research; theory and practice

以《中国语言生活状况报告(2005)》的推出为标志,中国语言生活研究已经走过十年。十年来,它从一个少人问津的话题迅速发展成为中国社会语言学最具活力、最具特色的一个分支(戴庆厦 2007)。语言生活研究在理论上进行积极探索,在实践上努力服务国家与社会,并初步形成了一个在学术理念、方法模式和研究旨趣上具有高度共识的学术共同体。

一、语言生活研究的理论背景

中国语言生活研究主体是在宏观社会语言学框架下进行的。20世纪80年代以来,全球化浪潮席卷世界,全球范围内少数民族语言濒危问题严重,人类的语言权利、语言资源意识空前觉醒,语言多样性、多语多言、语言复兴、语言权利、语言规划等课题引起普遍重视,大大推动了微观社会语言学向宏观社会语言学的转型(Cystall 2000;Ball 2010:2)。

在西方,对应“语言生活”的术语language life并不流行,语言生活研究通常以“语言调查(language survey)、语言状况(language situation)、语言使用(language use)、语言生态(language ecology)”的名目出现。

日本是最早使用“语言生活”概念并展开研究的国家。1948年,日本成立国立国语研究所,其任务是 “用科学方法调查研究国语与国民语言生活”,给制定语言政策提供决策依据。从此以“语言生活”为重点,在方法论和各领域开拓上都展开了丰富多样的实证研究。1951年《语言生活的实际情况——白河市及附近地区》报告了福岛县共同语普及情况,1971年《敬语使用现状——松江24小时调查资料分析》使用“24小时调查法”收集主妇生活对话中的敬语使用情况。此外还有大众传媒与个人交际、语言场所与语言活动、套语、语言生活史等调查,每两年一期的《国语学》杂志也辟有语言生活部分(真田信治等 2002:42—61)。日本学者Patrick Heinrich和法国学者Christian Galan(2009)合作编著的Language Life in Japan,报告了21世纪后日本语言生活的新动态。可以说,日本社会语言学是在持续性的语言生活调研活动中发展起来的。

大规模的语言生活调查伴随社会语言学的发展而兴起。20世纪60年代末,为了帮助发展中国家制定合适的语言政策,美国社会语言学家弗格森、库伯等学者受福特基金会的资助在非洲展开“东非语言使用与语言教学调查(Survey of Language Use and Language Teaching in East Africa)”项目,调查反思和调查成果集中反映在他们所编的Language Surveys in Developing Nations(Ohannessian et al. 1975)和Language in Ethiopia(Bender et al. 1976)等著作中。该项目不仅收集到大量语言材料,还培养了社会语言学本土力量,促进了学科交融。最大规模的语言调查是由美国暑期语言学院实施的,它依托所培养的语言人才陆续对世界各地语言展开调查。随着工作的推进,逐渐发展出一套比较成熟的方法手段,如问卷法、小组和个人访谈法、故事复述、直接观察法等。90年代以来,美国语言生活研究走向专题化,特别关注濒危语言状况。例如The Green Book of Language Revitalization in Practice报告了世界上23个语言复兴的案例及其所采用的方法(Leanne & Kenneth 2001)。

加拿大的语言生活调查是由官方机构实施的。加拿大统计局1993年发布土著族群的语言生活状况(Statistics Canada 1993)。从1994年开始,配合“官方语言行动”每年发布《官方语言年度报告》。

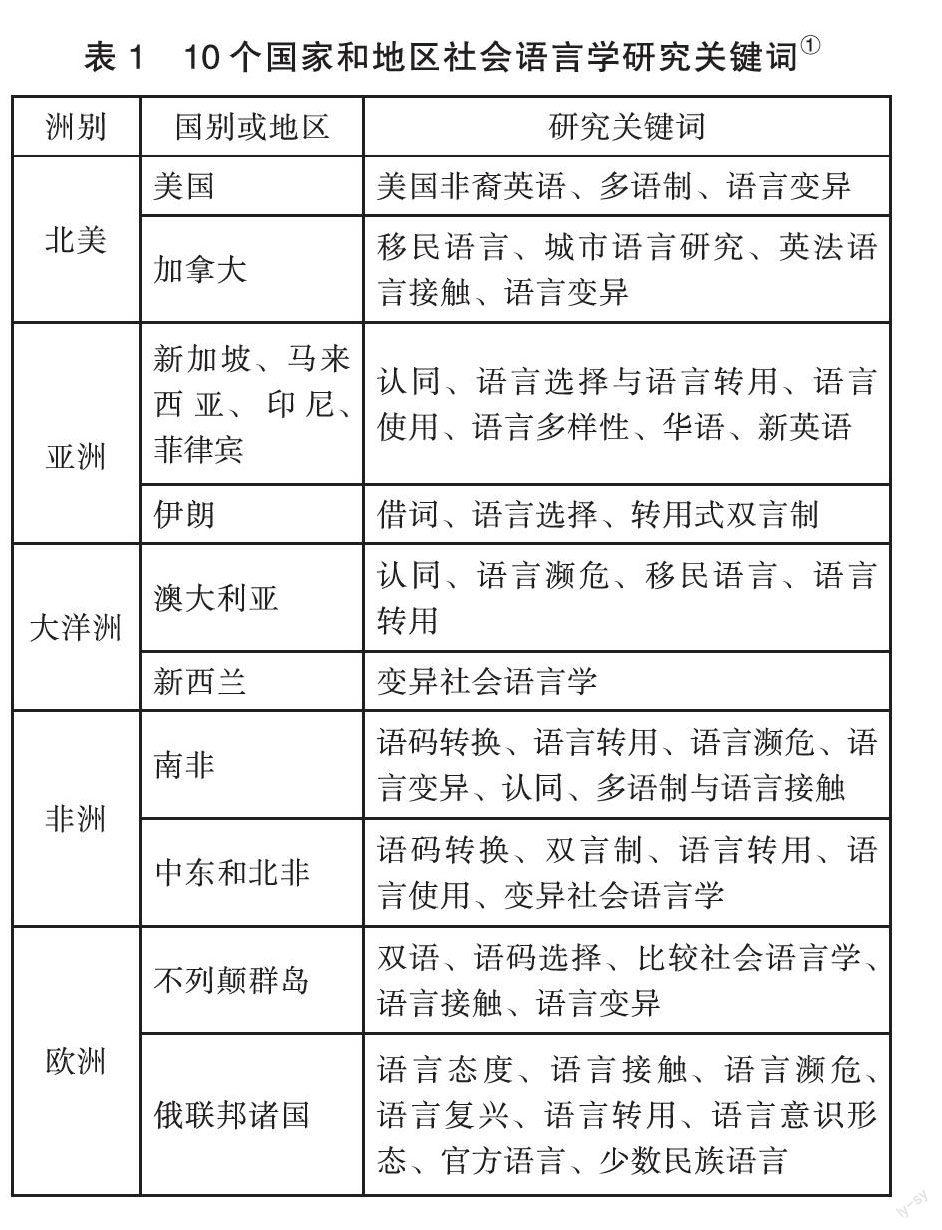

近些年来,国外语言生活的调查内容和对象范围逐渐扩大,如体态语、阅读困难症、失读症、难民群体语言使用等都进入视野。Ball(2010)介绍了33个国家和地区社会语言学研究的情况,从中可见其议题分散而多样。表1选取其中10个国家和地区的社会语言学研究的关键词加以展示。

从表1来看,尽管大规模语言生活调查的方法源于北美,但是真正“落地”展开全方位研究的还是在语言状况复杂多变的其他洲别。语言生活研究议题的多样性和针对性似乎与该地区语言问题的战略地位呈现一定的相关性。不少发达国家倾心变异研究,发展中国家和地区显然更多地聚焦于应用需求研究。

也有国外学者关注中国语言生活。20世纪80年代,荷兰学者范德博在中国台湾进行语言使用调查(van den Berg 1986a,1986b),21世纪后又在上海、广州等地开展城市语言调查(范德博 2005);拉波夫的学生巴瑞莉(Barale 1982)在天津、北京展开北方话调查;日本学者市川勘、小松岚(2008)在广州、香港进行社会语言调查。

海外华人学者也陆续展开海外华人语言生活调查。如李嵬(Li 1994)对英国华人家庭三代语言状况的调查,于善江(2008)对新西兰奥克兰18个华人家庭语码转换的分析,张东辉(Zhang 2008)对美国费城华人家庭语言维持的调查,等等。

这些研究既为中国语言生活研究带来了新方法和新视角,也有力推动了中国语言生活研究的国际化。

二、中国语言生活研究的基本状况

注意语言与生活的关系是中国社会语言学的传统。中国第一本社会语言学著作就是陈原(1980)的《语言与社会生活》。20世纪80年代末,学界曾对外国和我国方言区语文生活做过一些介绍和个案调查(唐继新 1989;陈恩泉 1990;陈章太 1990),陈章太(1989)引入“语言生活”一词(邹煜 2015:4),眸子(1997)首次明确了语言生活的概念,郭熙(1998)概括了当时中国语文生活的特点,但总体而言研究相当薄弱。

2006年首部《中国语言生活状况报告》问世。其后,语言生活研究的数量和质量都大幅提升。中国知网检索结果表明,十年来语言生活的文献(含期刊、博硕士学位论文、会议、报纸、征稿通知等)共2743项,其中CSSCI论文数达到403篇,博硕士学位论文384篇。以“语言生活”为主题的学术会议、学术活动和课题申报都十分热络。②有的院校还成立了语言生活研究中心。语言生活研究从“现象级”话题发展成中国社会语言学最具活力的分支。

在学术文献中,关键词往往是一篇文章的核心概念,它既可能是论题展开的重要线索和基础,也可能是某个论题理论概括的结晶。一段时间内频繁出现的关键词能够折射出某个领域中的热点、焦点和重点。上述403篇论文中关键词出现次数依次为:

语言生活、语言规划和语言政策、语言规范、普通话、语言和谐、语言资源、社会语言学、语言接触、语言使用、语言态度、语言调查、中国、方言、客家话、普通话异读词审音表、城市语言调查、语言、开发利用、语言舆情、建设、对策、濒危方言、少数民族、文化、语言能力、双语教育、语言学、字母词……

下面大体按照关键词的频次,结合十年来语言生活研究发展做些说明。

1.语言生活本体研究

语言生活调查及其描写是语言生活研究的基础工作。什维策尔(1987)指出:“对语言状况的描述是社会语言学的迫切任务之一。这一任务的解决具有很大的现实意义,因为它有助于揭示国家语言政策的基础和性质,评估某种语言政策的前景,预测国家语言生活的发展趋势。”中国当代语言生活正在发生前所未有的变化,新问题、新情况层出不穷,国家需要制定适切的语言政策。中国社会语言学理应对此做出自己的贡献。

语言生活调查在广度和深度两方面进展很大。调查范围由中心城市到边疆地区乃至跨境地带,层层推开。北京,如邬美丽(2008)、汪磊(2009)、张焕香等(2012)、马玉红等(2013)、张维佳(2013)、刘贤俊(2014)、朱盈梅(2014)等;南京、上海、苏州、宁波等长三角地区,如俞玮奇(2010,2011,2012,2014,2015)、薛才德(2009)、屠国平(2008)等;云南,如戴庆厦(2014,2015)、罗明东等(2007)、田静等(2009)等;西藏,如周炜(2013);新疆,如王远新(2013)、孟红莉(2013)、尹小荣(2013)、魏炜(2013)以及张燚、杨帆(2014)等。边境、跨境地带,如张黎、杜氏秋姮(2014)、李春风(2014)、戴庆厦(2015)以及苏金智、卞成林(2015)。地区调查多因特定领域、特定人群而展开,调查内容和调查问题都趋于细化(如语言选择、语言适应),比较研究成为可能(王玲 2012;伏干 2014;俞玮奇 2015等)。③

虚拟语言生活研究热度不减,围绕新词语、流行语、字母词的调查一直都是热点。《中国语文》2013年连续刊文讨论字母词问题,反映了主流刊物对语言生活现实问题的重视。

从已有的调查来看,以下几个特色比较突出。

一是越来越关注城市化进程中的语言问题(李宇明 2010a)。中国城市化的大幕已经全面拉开。针对新老农民工语言、移民语言、新老城区语言、工业区语言、公共场合语言、外国人聚集区语言、大型会议语言等调查报告逐年增多。调查手段和方法都有进步。城市语言调查成为中国社会语言学的一个新方向(徐大明、王玲 2010),而语言生活研究的兴起使该方向的调查内容由微观转向宏观,并因此受到欧洲学者的广泛关注,成为国际化课题(van den Berg & Xu 2010)。

二是边疆语言问题越来越中心化。学者对边疆语言问题的研究不仅源于兴趣,更多是出于语言资源意识和国家语言战略考量。代表性成果有“新时期中国少数民族语言使用情况研究丛书”(商务印书馆)、《少数民族语言使用现状及其演变研究》(戴庆厦 2010)等。中国周边语言与文化的研究被提上日程,“中国边疆地区语言状况丛书”即将面世。濒危语言调查也取得了不少成就。

三是重视语言生活实态调查。王铁琨(2008)提出语言使用实态的概念。借助大规模动态语料库(DCC),流行语、新词语等得以进行动态跟踪调查和实态发布。国家语言资源监测与研究五个分中心逐年发布平面、网络、有声、教材、海外华语等领域语言调查报告。

这些调查为获取各地、各领域、各群体的语言状况提供了第一手样本,是中国社会语言学近十年来最重要的成果之一。它们使“中国语言生活地图”的轮廓和细节逐步清晰化,有利于对语言生活进行更加宏观的理论概括,并指导下一步的调查研究。李宇明(2012a,2012b)总结中国语言生活的时代特征,把语言生活分为宏观、中观和微观三级,考察了超国家、国家、领域、地域、个人和社会终端组织等不同层面的语言生活,为全面深入地观察语言生活提供了一个学术框架。

2.语言规划

在403篇语言生活论文中,用“语言规划”作关键词的有44篇,反映语言规划和语言生活关系的密切程度。

李宇明(2007)指出,发布《中国语言生活状况报告》是当代中国语言规划的一项具体举措,体现着21世纪国家语言文字工作的一些新理念,体现着中国语言研究的一些新进展。编辑出版“中国语言生活绿皮书”是为国家决策提供参考,为语言文字研究者、语言文字产品研发者和社会其他人士提供语言服务,引领社会语言生活走向和谐。

实际上,很多语言生活研究都带有很强的对策性,其目的在于服务语言规划。例如,李宇明(2012a)划分语言生活的层级,为完善我国语言生活管理提出建议。王铁琨(2008)以年度绿皮书发布字词、网络语言、流行语和新词语等为例,说明语言使用实态考察研究对于语言规划、语言战略研究的价值。张日培(2009)以治理理论为视角,探讨语言规划中政府的作为。周庆生(2015)基于中国少数民族语言生活状况和双语人口构成,阐述少数民族语言政策的发展,论述少数民族语言创制改换与社会政治的关系,揭示了少数民族语言在社会转型中的机遇和挑战。

从另一个角度看,语言规划或者语言政策制定都是建立在语言生活调查的基础上。不少语言法规的出台,都经过了相应的调研阶段。例如,《通用规范汉字表》就征求了社会公众意见。2013年发布的中华人民共和国国家标准《公共服务领域英文译写规范 第1部分:通则》(GB/T 30240.1-2013)也基于调查。《普通话异读词审音表》修订之际,有关部门也组织了大规模调查,了解各界对审音的态度和需求。对比二简字的草草出台又草草收回,当今语言规划更加注重民意、学界和政府的多方互动。

语言规划研究达成不少共识。主要表现在:语言的主体性和多样性得到普遍认同(钱乃荣 2005;曹志耘 2006;周庆生 2013);语言资源意识、语言和谐观念深入人心(李宇明 2013);国家语言生活的和谐与健康状况,反映国家语言政策、语言规划和语言规范的水平和成效(陈章太 2007);规划语言就是规划语言生活(赵沁平 2007)。

3.华语研究

华语研究是汉语研究的拓展,是标准语研究,应该积极开展海外华人社会语言使用现状的调查。(郭熙 2006;郭熙、祝晓宏 2007;郭熙、崔乐 2011)今天看来,华语不只是血脉传承,它还具有重要的资源、文化和战略意义。

十年来,华语研究由构想落实为实践。除了绿皮书每年发布海外华语传播、华文教育及港澳台语文生活状况,华人语言生活也引起境内外学者的共同关注,如董琨、周荐(2008)《海峡两岸语言与语言生活研究》、田小琳(2012)《香港语言生活研究论集》等。海外华人语言生活调查由中圈延展至外圈。在东南亚华语区,郭熙(2005)对马来西亚的观察和华文教育史梳理发现,华语作为母语正走向弱势;洪丽芬(2010)调查发现,新一代华人家庭方言向英语转移;郭熙(2010)对新加坡调查则表明,中学生使用华语的词汇系统大幅度萎缩;黄明(2010,2013)调查也证实新加坡三代华人由华语转向英语;鲜丽霞(2008,2014)、刘瑜(2013)对缅甸、泰国华人社会的调查结果也不容乐观。外圈华语区的语言生活调查逐渐增多。例如周刚(2005)对日本的考察发现,新华人社会汉语使用明显退步,语言忠诚日渐削弱,子女的汉语令人担忧,日语同化现象十分严重;张东波、李柳(2010)调查美国华人社团,发现一代和二代华人移民对本族语族活力的评价存在显著差异,一代移民的中文使用及能力保持高于二代;魏岩军等(2013)调查也发现,美国华裔母语保持水平总体偏低,二三代之间语言转用非常明显。

越来越多的调查表明,海外华语受到当地主流语言和语言政策的挤压,面临严峻的语言生态,存在程度不等的语言维护或语言传承问题。规划华语语言生活研究体系、展开语言多模态(含口语、语言景观)调查、建设相关资源库已为当务之需。当前已初步构建出海外华语生活研究的框架并做试点调查(刘华、郭熙 2012;刘华 2015)。

4.各色语言皮书

皮书是当今国家、公众了解社会科学界如经济、社会、教育、文化等领域资讯的重要渠道,中国语言系列皮书也在国家语言战略视野下应运而生。

最引人瞩目的是连续出版十年的绿皮书《中国语言生活状况报告》。2013年起该书推出要况版,2013年起出版英文版,2015年出版韩文版。郭熙(2015a)对《中国语言生活状况报告》做过总结。要补充的是,绿皮书作为一项持续事业,选题既需要有对热点的回应和反映,也需要纳入国家语言战略框架,做出相对稳定的规划。围绕绿皮书的深加工和后续研究也大有可为。苏新春、刘锐(2015)分别考察了政府白皮书和彩色皮书的基本状况、话语功能、语篇特点及词语使用,初步挖掘了皮书语言运用规律与语料价值。

中国语言文字蓝皮书《中国语言文字政策研究发展报告(2015)》2015年出版,它“是学者对语言规划中重大问题、重要领域的讨论与对策研究”。(李宇明 2015)企业界发布了蓝皮书《全球语言服务产业发展趋势报告》。而系统研究国外语言政策和语言生活的黄皮书系列《世界语言生活状况》《世界语言生活报告》也即将出版。

随着国家对智库建设的重视和公众对调查数据的关注,各色皮书的研创和出版逐渐走热,语言皮书领域还有许多工作要做,例如增加语言皮书的种类和数量,考虑开发、发布中国居民语言心态蓝皮书、语言能力蓝皮书等。

5.汉语盘点

汉语盘点始于2006年,是一项年度汉语字词语评选活动。活动从起初的年度关键词评选发展到十大流行语、新词语、网络用语等,由于参与度广、社会影响大,被形象地称为“语言年俗”。《中国语言生活状况报告》也对年度汉语盘点结果进行学术解读,商务印书馆还出版了年度新词语词典。

汉语盘点将一场原本来自民间的汉字盘点活动上升到学术和国家高度,大大拓宽了语言盘点的学术空间。它对语言生活研究的重要贡献是实现了学术跟社会关切的有机结合与互动:通过语言文字使用实况的动态监测、年度盘点、媒体发布,呈现语言生活中最激烈的脉动,为政府决策提供数据支持,扩大了语言研究的社会影响力;而政府、社会、民众的关注反过来又推进了语言生活研究的发展走向、方法技术的更新。在这里,计算语言学和社会语言学者携手并进,促进了学科交融。

汉语盘点也是语言舆情监测的一个成果。透过语言舆情监测,可以及时了解社会语言生活动态,思考语言政策;另一方面也能促进政府、专家、公众之间的沟通,为构建和谐语言生活服务。有理由相信,对盘点数据的深度挖掘,将有助于中国语言生活研究理论的建构。

6.语言战略

语言战略是语言文字研究工作中带有全局性和前瞻性的谋划,是国家战略的有机组成部分。一些大国都在制定自己的语言战略。在此背景下,南京大学、上海外国语大学先后成立中国语言战略研究中心和中国外语战略研究中心,出版《中国语言战略》《语言战略动态》等刊物。

中国语言战略研究的第一个进展是在语言教育层面。李宇明(2010b)提出制定科学的外语规划方略。围绕母语文教育、少数民族语文教育、汉语国际教育研究的力度不断加大。针对语言战略视野下的华文教育的模糊认识,郭熙(2015b)将汉语教学分为三大类,呼吁重视华侨的母语教育。

进展之二是语言能力层面。语言能力被提到国家安全和发展的高度。对国家语言能力、国民语言能力和公民语言能力的关注开始增多,其中既有宏观思考,也有实证研究,全方位语言能力体系建设的呼声不断高涨。如李宇明(2011)、文秋芳等(2011)、张先亮(2015)、赵世举(2015)等。《中国社会科学》刊发三篇语言能力论文,反映了有关方面对此高度重视。提升语言能力被写进“苏州共识”,更是中国语言研究对世界的贡献。

进展之三是国家安全层面。从国外语言安全介绍到中国语言安全研究,再到非传统安全领域语言战略研究,语言安全观极大地激发了学者对语言多重功能的认识。如王建勤(2007、2011)、文秋芳(2014)、李海英、李现乐(2014)、沈骑(2014)、尹小荣(2015)等。

把语言问题升格到战略高度来对待,使得语言研究视野更加开阔,研究价值更加凸显。政府有关部门和社会各界对语言战略的重视程度空前提高,《语言战略研究》的创刊是一个重要的标志。

三、中国语言生活学术共同体的形成

社会语言学家在研究美国社会语言学团队形成时发现,一个有凝聚力的科学团队应满足三个因素:好的理念、学术领袖和组织领导(Murray 2004:14—17)。十年来,中国语言生活研究从一个概念发展到《中国语言生活状况报告》绿皮书,从一些个体论文的生产者发展到拥有相同信念的学术共同体,也就是他们所自称的“语言生活派”。

1.共同的学术理念

语言生活派的学术理念是“就语言生活为语言生活而研究语言和语言生活”,强调在生活中研究语言,为构建和谐语言生活而研究语言。它接受了社会语言学在社会环境中研究语言的观念,并且有所发展。经典社会语言学以社会/社区语言为研究对象,优先研究语言使用、语言态度,而对于个人语言或者更为宏观层面的语言现象、问题有所忽视。语言生活派既关心语言使用、语言态度,也关心民族、国家层面的宏观语言问题,如语言安全、语言权利、国家语言能力、语言战略等。语言生活是一个内涵更为丰富的学术概念。

郭熙(2015a)梳理了《中国语言生活状况报告》十年中推展的新概念,如语言和谐、语言资源、语言经济、语言舆情等。这些概念同样活跃于整个中国语言生活研究中。它们彼此交叉,又触发了面向社会和国家急需的新课题,不少高校也据此成立各类研究基地,使学科获得前所未有的重视和支持。语言学似乎正在迎来又一个新的黄金时代。

2.相似的方法模式

十年来,语言生活研究表现出强烈的问题意识,形成了所谓问题驱动模式。

在我们看到的语言生活论文中,施春宏(2010)《网络语言的语言价值和语言学价值》被引率排名第二(79次)。引用率如此之高,除其论题受人关注外,也应该与论文本身是讨论如何定位网络语言这个根本问题有关,从而具有较强的指导意义。李宇明(2008)《语言功能规划刍议》引用率也非常高。该文基于五种语言现象和八个功能层次,构想出一张语言功能规划表,进而发现一些学术和国家语言政策层面的课题。文章表面看是逻辑推导法,其实质是建立在长久的语言生活事实观察基础上。

语言生活研究在方法上不拘一格,各种学科的方法都被“征用”。如语言生活调查就用到问卷法、访谈法、观察法、非侵入调查法以及“语言景观”方法等;分析语料时采用语料库方法、变项规则分析法、话语分析法等;社会科学统计技术SPSS也得到广泛使用。

3.接地气的研究旨趣

语言生活研究是一种面向现实的社会语言学。研究人员把学术焦点从纯粹的语言本体拉向现实的语言生活,语言生活既蕴含多姿多彩的语言现象,又触及复杂棘手的社会问题和意识形态,关注语言生活,即是关心语言使用者及其生存环境和精神家园。

语言生活派最大特点是家国情怀。服务国家、服务社会,做政府、社会和学界之间的旋转门,这是其旨趣所在。他们的《语言与国家》(赵世举 2015)、《当代语言生活》(郭熙、朱德勇 2006)、《语言、民族与国家》(苏金智、夏中华 2013)以及《中国语言生活》电子刊等学术和普及读物,扩大了学科影响,锻造出一种接地气的学术品格。

语言生活派承继了社会语言学传统,立足调查、珍视材料,力避空谈。每年出版《中国语言生活状况报告》,积累了宝贵的调查报告,凝聚了一支关注社会语言生活的队伍,推动了社会语言学的发展。从这个意义上说,语言生活不是一个随便拿来贴标签的词语,而是一个实践色彩很浓的研究方向,是一种真正的世俗语言学。

4.理论、领袖和组织

语言生活研究的理论问题一直很受关注。有人认为,当前虽有许多调查报告,积累了丰富资料,在调查方法上也有更新,但如果不进行概念化的整合,不从理论上加以观照,其重要性将大打折扣(Zhou 2010)。本质上,语言生活派不是从理论出发也不是醉心理论的研究,而是问题驱动,以构建和谐语言生活为第一要务,理论提升应是问题解决过程及之后自然而然的工作。

事实上,近年来语言生活派也很重视理论工作。提出了一些新概念,或对一些原来概念进行新阐释(例如母语是指向民族共同语、语言能力是国家资源和安全屏障),并有自己的术语表;对所涉及的语言生活现象,进行规律性的总结,形成了一些对语言社会学或社会语言学的新认识,透露出一些理论的光芒,例如语言的建构功能、语言功能和语言生活的层级等;对不同学科、不同研究方法进行整合,逐渐形成了对学科、对社会规划、对学术价值的思考。

另一方面,语言生活研究范围正在扩大。语言接触、双语、语言交际、语言教育等传统课题中相当一部分都进入视野,城市语言调查包括语言变异也有向语言生活研究靠拢的趋势,学科论域变得相当宽广,边界似乎越来越模糊。语言生活研究是基于语言使用者的学科,只要能解决问题,用什么学科方法,叫什么名称,语言生活派并不太在意。

邹煜(2015)提到了语言生活派的灵魂人物,并展示了语言生活派的主体群像。老中青三代学者、政府工作人员、文化企业的专业人员都成为语言生活派的中坚力量。国家语委、商务印书馆、高校,都给予了大力支持,形成了“没有组织的组织”。他们或擘画蓝图、策划课题,或组织会议、培养人才,多方面推进学科建设。他们的一大批高质量、高引用率的论文,发挥了良好的表率和引领作用。年轻一代和其他学科人才也在加入进来并迅速成长,为语言生活派注入源源不断的前进动力。

四、结 语

语言生活是近十年中国社会语言学的研究重心,这与西方社会语言学表现出显著差别,是中国社会语言学的特色所在,也是中国社会语言学对世界社会语言学的突出贡献。

中国语言生活研究在很大程度上走的是一条语言社会学为主体的研究道路,并且试图弥合它与社会语言学本体之间的鸿沟:变异学派侧重从社会的角度来看语言,社会是怎么影响语言的,语言是如何影响社会,我们则所知甚少。语言生活研究表明,语言可以影响社会的方方面面。科学的语言规划可以影响、建构社会语言意识形态,可以改造社会。十年来的中国,社会语言意识不断提升。人们不再只是关注语言文字的规范使用,语言资源、语言认同、语言权利、语言保护等都成为社会的聚焦点。

语言生活研究还有太多工作要做。如,从发展前景看,中国将建成中等收入为主体的社会,中等收入家庭语言规划将会影响中国整体语言走势,而我们对家庭语言生活及其规划研究尚未全面展开。可先行考虑调查大中城市中等收入家庭的语言生活,建设家庭语言生活信息数据库。再如,以往主观语言心态研究甚少且集中于语言态度和语言认同,而对语言意识、语言偏见、语言歧视、语言焦虑等关注不够。这些都会影响到和谐语言生活构建。

总之,中国语言生活的规划取得了巨大成就,具有丰富的语言实践经验,中国学者理应从中概括出具有影响力的语言生活研究话语,创造自己的知识体系。我们期待着这一天的早日到来。

注 释

① 主要根据该手册后附索引的关键词及正文内容整理而出,具体信息可参考该书413—428页。

② 单就国家社会科学基金而言,截至2014年,有关项目即占全部基金总数的19.03%,参看苏新春(2014)。

③ 限于篇幅,这里只以《语言文字应用》的一些文章为例,参考文献不再一一列出。

参考文献

曹志耘 2006 《汉语方言:一体化还是多样性?》《语言教学与研究》第1期。

陈恩泉 1990 《试论粤语在中国语言生活中的地位》,《暨南学报》(哲学社会科学版)第1期。

陈 原 1980 《语言与社会生活》,北京:生活·读书·新知三联书店。

陈章太 1989 《论语言生活的双语制》,《普通话》(香港),第1期。

陈章太 1990 《四代同堂的语言生活——陈延年一家语言使用的初步考察》,《语文建设》第3期。

陈章太 2007 《语言国情调查研究的重大成果》,《语言文字应用》第1期。

陈章太 2011 《关注中国语言生活》,《北华大学学报》第5期。

戴庆厦 2007 《中国语言生活状况研究的新篇章——喜读〈中国语言生活状况报告(2005)〉》,《语言文字应用》第1期。

戴庆厦 2009 《构建多语和谐的社会语言生活:民族语文国际学术研讨会论文集》,北京:民族出版社。

戴庆夏 2010 《少数民族语言使用现状及其演变研究》,北京:民族出版社。

董 琨、周 荐 2008 《海峡两岸语言与语言生活研究》,香港:商务印书馆(香港)有限公司。

范德博 2005 《活力、认同和语言传播:以上海话为例》,《中国社会语言学》第2期。

郭 熙 1998 《当前我国语文生活的几个问题》,《中国语文》第3期。

郭 熙 2006 《论华语研究》,《语言文字应用》第2期。

郭 熙 2010 《新加坡中学生华语词语使用情况调查》,《华文教学与研究》第4期。

郭 熙 2015a 《〈中国语言生活状况报告〉十年》,《语言文字应用》第3期。

郭 熙 2015b 《论汉语教学的三大分野》,《中国语文》第5期。

郭 熙、崔 乐 2011 《对华语语言生活的观察与思考》,《华文教学与研究》第4期。

郭 熙、朱德勇 2006 《当代语言生活》,南京:江苏教育出版社。

郭 熙、祝晓宏 2007 《海外华语与〈中国语言生活状况报告〉》,《语言文字应用》第1期。

洪丽芬 2010 《马来西亚华人家庭语言的转变》,《东南亚研究》第3期。

黄 明 2010 《新加坡双语教育模式与华族家庭语言转移趋势调查分析》,《外语教学与研究》第5期。

黄 明 2013 《英语运动及华语运动与新加坡华人的语言转移》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)第3期。

李海英、李现乐 2014 《边疆地区语言规划与国家安全研究构想——以新疆地区为例》,《江汉学术》第3期。

李宇明 2007 《关于中国语言生活绿皮书》,《语言文字应用》第1期。

李宇明 2008 《语言功能规划刍议》,《语言文字应用》第1期。

李宇明 2010a 《关注城市化进程中的语言问题》,《中国语言生活状况报告(2009)》,北京:商务印书馆。

李宇明 2010b 《中国外语规划的若干思考》,《外国语》第1期。

李宇明 2011 《提升国家语言能力的若干思考》,《南开语言学刊》第1期。

李宇明 2012a 《论语言生活的层级》,《语言教学与研究》第5期。

李宇明 2012b 《中国语言生活的时代特征》,《中国语文》第4期。

李宇明 2012c 《当代中国语言生活中的问题》,《中国社会科学》第9期。

李宇明 2013 《和谐语言生活 减缓语言冲突》,《语言文字应用》第1期。

李宇明 2015 《语言研究与社会语言意识》,《中国语言文字政策研究发展报告(2015)》,北京:商务印书馆。

刘 华 2015 《海外华语语言生活研究的理论与方法》,《华侨大学学报》第5期。

刘 华、郭 熙 2012 《海外华语语言生活状况调查及华语多媒体语言资源库建设》,《语言文字应用》第4期。

刘 瑜 2013 《泰北华裔中学生语言使用情况调查报告》,《语言教学与研究》第6期。

眸 子 1997 《语言生活与精神文明》,《语文建设》第1期。

钱乃荣 2005 《论语言的多样性和“规范化”》,《语言教学与研究》第2期。

沈 骑 2014 《非传统安全领域的语言规划研究:问题与框架》,《语言教学与研究》第5期。

施春宏 2010 《网络语言的语言价值和语言学价值》,《语言文字应用》第3期。

什维策尔 1987 《现代社会语言学》,卫志强译,北京:北京大学出版社。

市川勘、小松岚 2008 《百年华语》,上海:上海教育出版社。

苏金智、卞成林 2015 《跨境语言与社会生活》,北京:商务印书馆。

苏金智、夏中华 2013 《语言、民族与国家》,北京:商务印书馆。

苏新春 2014 《国家社科基金项目中的语言生活课题》,《中国语言生活状况报告(2014)》,北京:商务印书馆。

苏新春、刘 锐 2015 《皮书的语言使用与语言特色》,《语言文字应用》第3期。

唐继新 1989 《菲律宾语言生活的新发展》,《语文建设》第6期。

田小琳 2012 《香港语言生活研究论集》,北京:人民教育出版社。

王建勤 2007 《美国国家语言战略与我国语言文化安全对策》,《国际汉语教学动态与研究》第2期。

王建勤 2011 《语言问题安全化与国家安全对策研究》,《语言教学与研究》第6期。

王 玲 2012 《城市化进程中本地居民和外来移民的语言适应行为研究——以合肥、南京和北京三地为例》,《语言文字应用》第1期。

王铁琨 2008 《语言使用实态考察研究与语言规划——发布年度语言生活状况报告的思考》,《语言文字应用》第1期。

魏岩军、王建勤、魏惠琳 2013 《美国华裔母语保持与转用调查研究》,《华文教学与研究》第1期。

文秋芳 2014 《美国语言研究的基本特征:服务于国家安全战略》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

文秋芳、苏 静、监艳红 2011 《国家外语能力的理论构建与应用尝试》,《中国外语》第3期。

鲜丽霞 2008 《曼德勒华人的语言生活》,《东南亚研究》第1期。

鲜丽霞 2014 《缅甸华人语言研究》,成都:四川大学出版社。

徐大明、王 玲 2010 《城市语言调查》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)第6期。

尹小荣 2015 《语言安全视角下的新疆语言战略研究》,《新疆社会科学》(汉文版)第6期。

于善江 2008 《新西兰华人新移民语言更替的早期迹象》,《中国社会语言学》第1期。

张东波、李 柳 2010 《社会心理因素与美国华人社团的语言维护和变迁》,《语言文字应用》第1期。

张日培 2009 《治理理论视角下的语言规划——对“和谐语言生活”建设中政府作为的思考》,《语言文字应用》第3期。

张先亮 2015 《从新型城镇化角度看市民语言能力》,《中国社会科学》第3期。

赵沁平 2007 《加强语言文字应用研究 构建和谐的语言生活——在国家语委十一五科研工作会上的讲话》,《语言文字应用》第1期。

赵世举 2015 《全球竞争中的国家语言能力》,《中国社会科学》第3期。

赵世举主编 2015 《语言与国家》,北京:商务印书馆、党建读物出版社。

真田信治等 2002 《社会语言学概论》,王素梅等译,上海:上海译文出版社。

周 刚 2005 《日本新华人社会语言生活》,《中国社会语言学》第1期。

周庆生 2010 《中国社会语言学研究述略》,《语言文字应用》第4期。

周庆生 2013 《中国“主体多样”语言政策的发展》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)第2期。

周庆生 2015 《语言生活与语言政策——中国少数民族研究》,北京:社会科学文献出版社。

邹 煜 2015 《家国情怀——语言生活派这十年》,北京:商务印书馆。

Ball, Martin J. (ed.). 2010. The Routledge Handbook of Sociolinguistics around the World. New York: Routledge.

Barale, Catherine. 1982. A Quantitative Analysis of the Loss of Final Consonants in Beijing Mandarin. Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania.

Bender, Marvin, Donald Bowen, Robert Cooper, and Charles A. Ferguson.1976. Language in Ethiopia. London: Oxford University Press.

Crystall, David. 2000. Language Death. Cambridge: Cambridge University Press.

Heinrich, Patrick and Christian Galan. 2009. Language Life in Japan. London: Routledge.

Leanne, Hinton and Kenneth Hale. 2001. The Green Book of Language Revitalization in Practice. New York: Academic Press.

Li Wei. 1994. Three Generations, Two Languages, One Family: Language Choice and Language Shift in a Chinese Community in Britain. Clevedon: Multilingual Matters.

Murray, Stephen. 2004. American Sociolinguistics: Theorists and Theory Groups. 北京:北京大学出版社。

Ohannessian, Sirarpi, Charles A. Ferguson, and Edgar C. Polomé (eds.). 1975. Language Surveys in Developing Nations: Papers and Reports on Sociolinguistic Surveys. Arlington: Center for Applied Linguistics.

Statistics Canada. 1993. 1991 Aboriginal Peoples Survey: Language, Tradition, Health, Lifestyle and Social Issues. Catalogue No. 89-533. Ottawa: Statistics Canada, Post Censal Surveys Program.

van den Berg, Marinus. 1986a. Language Planning and Language Use in Taiwan: Social Identity, Language Accommodation, and Language Choice Behavior. International Journal of the Sociology of Language 59, 97-116.

van den Berg, Marinus. 1986b. Language Planning and Language Use in Taiwan. 台北:台北文鹤出版公司。

van den Berg, Marinus and Xu Daming. 2010. Industrialization and the Restructuring of Speech Communities in China and Europe. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing Company.

Zhang Donghui. 2008. Between Two Generations: Language Maintenance and Acculturation among Chinese Immigrant Families. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.

Zhou Minglang. 2010. Sociolinguistic Research in China. In Martin J. Ball. (ed.). The Routledge Handbook of Sociolinguistics around the World. New York: Routledge.

责任编辑:丁海燕