基于“导训结合”的民办高校第二课堂实践育人教育研究与实践

张勇 李晓光 张德江 李文国 肖萍萍 李伟光

摘要:目前,民办院校中推行本科导师制做法的并不多,与导师制相关的制度也未完全形成。而其体制和机制的灵活性,以及学生的特点决定了推行“导训结合制”的可行性。针对学生实施导师的“导”和“训”,充分发挥学生自身特长,在常规教学之外加强对学生的职业引导和实践技能训练,有利于培养学生的自信心,也有利于提升学生的职业技能,导师从中也能获得新的教学启示。本文主要研究了基于“导训结合”的第二课堂实践育人体系,并在长春光华学院电气信息学院进行了三年的实践工作的基础之上,论述了基于“导训结合”的第二课堂实践育人平台的搭建以及实施过程,取得的成绩及存在的问题,能够为其他民办高校实施本科生导师制提供借鉴。

关键词:导训结合;第二课堂;实践育人

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2016)28-0159-02

从西方教育史上看,“导师制”概念的产生可追溯到14世纪的英国。19世纪末20世纪初,美国的哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学等高校仿照英国牛津、剑桥等高校的经验建立了“导师制”。1937年,英国学者Michael Linsday在受聘我国燕京大学经济学教授时,开始着手推行“导师制”。1938年,时任浙江大学校长的竺可桢将本科生“导师制”普遍应用于本科生的教育中[1-3]。进入21世纪后,以北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学等为代表的一大批高校开始在部分院系尝试实行本科生“导师制”,目前已取得了初步成效[4-8]。然而,从全国范围来看,民办院校中推行导师制做法的并不多,与导师制相关的制度也未完全形成。而民办高校体制、机制的灵活性及民办高校学生的特点决定了推行“导训结合制”的可行性。以提高民办本科生的人才培养质量、激发学生的学习兴趣、加强学生的职业引导、强化学生的职业岗位技能为目标,通过导师“引导”、依托项目“实训”、“导训结合”,并建立相应配套管理制度及保障机制,从而为民办高校培养高素质、技能型、应用型人才奠定坚实的基础。

本文研究了基于“导训结合”的第二课堂实践育人体系,并在长春光华学院电气信息学院进行了三年的实践工作的基础之上,论述了基于“导训结合”的第二课堂实践育人平台的搭建以及实施过程取得的成绩及存在的问题。

一、基于“导训结合”的第二课堂实践育人平台的搭建

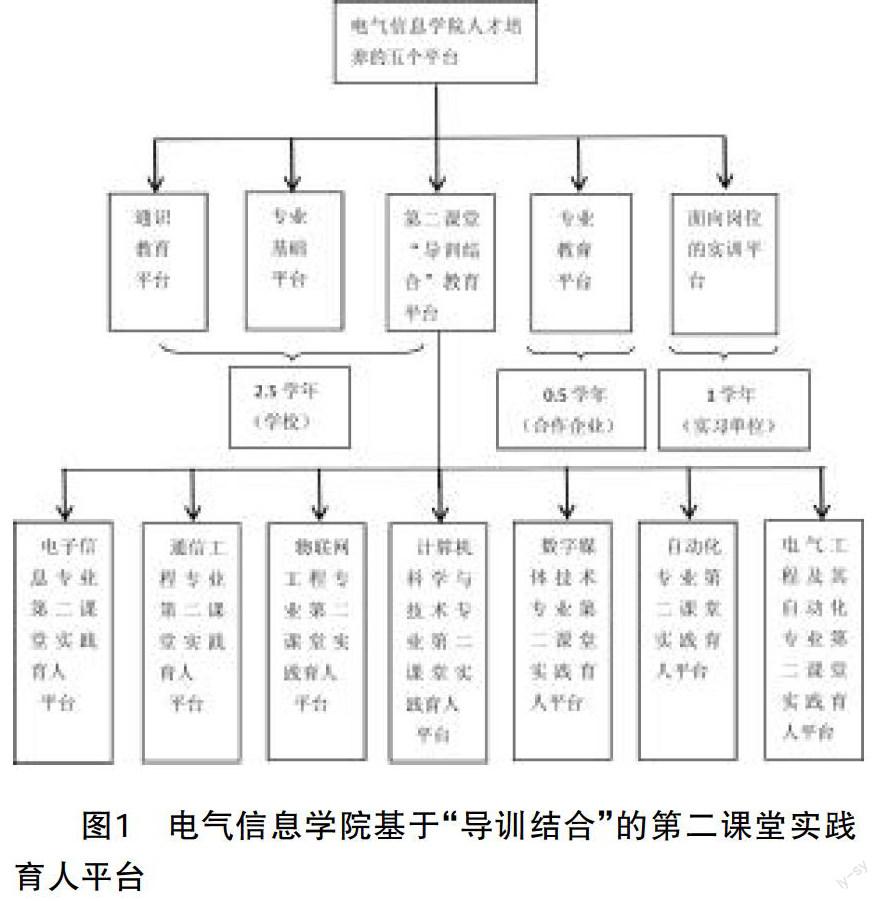

目前,长春光华学院电气信息学院的人才培养模式特点为:利用校企深度合作的优势,探索学校、企业(合作)、社会(就业)的“三元”运行机制,实行“共同制订培养方案、共同实施培养过程、共同开发教学资源、共同监督教学质量”的合作模式,构建以“平台+模块”的案例式教学方法为核心的课程体系,逐步形成“三元四同五平台”的工学融合的应用型人才培养模式。其中,基于“导训结合”的第二课堂实践育人平台的搭建如图1所示。

二、基于“导训结合”的第二课堂实践育人的实施

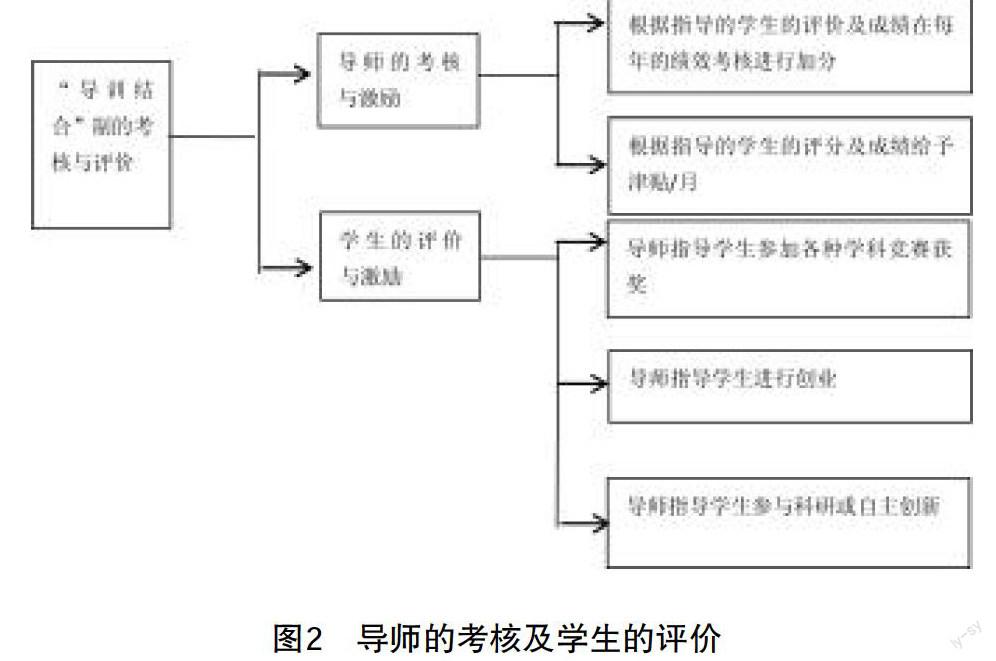

长春光华学院电气信息学院于2013年开始在学院试行本科生“导师制”,制定了《电气信息学院本科生导师制的实施细则》,遴选了13位专业导师,并对我院在大一、大二及部分大三学生中实施导师制。导师制的实施实行整班指导,对每个实施班级配有专任班导师,个别班级还配有班导师助理,以利于整体工作的开展。各个班导师的考核及学生的评价体系如图2所示。

三、取得的成绩

近三年大学生获省级以上学科竞赛奖108项,其中一等奖30项,二等奖50项,三等奖28项;平均就业率为91%;考研率为7.8%;在每年学院举办的大学生科技活动月中,共收到软、硬件作品(近三年)累计达386项,累计获奖210项,学生参与率达到89%;学生参与教师科研项目人数累计达到54人,参与项目12项,其中,有4名学生参与学院物联网试验箱的研发工作,并因此在就业时获得就业单位的高薪聘请;获实用新型专利2项;指导学生自主创业8人,在学院的省级学科平台下成立公司2个。

四、存在问题及今后的努力方向

经过近三年的实践,取得了上述可喜的成绩之外,也暴露出一些问题,例如导师与辅导员的工作既有联系又有区别,有时难以区分。在指导过程中,究竟哪些工作属于辅导员的工作内容,哪些属于班导师工作的内容难以界定,有时难免会有重叠和冲突。同时,导师在为学生进行心理疏导的过程中,由于对大学生的心理和行为特征掌握不够,工作效果有时会受到很大的影响。针对这些问题,学院定期开展班导师与辅导员交流会,辅导员从学生思想德育教育方面介绍经验,而导师主要从专业教育、专业规划及心理疏导等方面做交流,通过几年的经验摸索,该措施取得了很好的实际效果。

在今后的工作中,将在导师指导的过程化监督方面以及学生的实践动手能力的量化评价及激励措施方面进一步加强,尤其将再进一步加大开放实验室的力度,为搭建的“导训结合”的第二课堂实践育人平台提供更好的实践基础。

参考文献:

[1]马世荣.以科学发展观为指导推进高校本科生导师制工作深入发展的思考[J].高等理科教育,2008,(2).

[2]何齐宗,蔡连玉.本科生导师制形式主义与思想共识[J].高等教育研究,2012,(1).

[3]齐敏菊,孙淮宁.本科生导师制存在的不足及其改进措施[J].淮南师范学院学报,2012,(2).

[4]潘雅静.本科生导师制的实施及导师工作的考核评价[J].泉州师范学院学报(社会科学),2006,(1).

[5]晋贵堂.本科生导师制的探索与实践[J].辽宁经济管理干部学院学报,2008,(2).

[6]余君华,张海艳.地方高校本科生导师制——以湖北经济学院为例的调查分析[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2013,(8).

[7]罗国基.地方高校本科生导师制实施状况的调查分析[J].教育与职业,2007,(10).

[8]梁鹏.对高校实行本科生导师制的再认识[J].黑龙江教育学院学报,2008,(2).