摄影200年

陈奇军

摄影,对今人而言就像一日三餐,稀松平常,但对于200年前的人来说,简直是一件不可思议的事情。摄影,从无到有,从虚到实,从单色到彩色,从胶片到数码,不在于照相机的发明和进化,关键是掌握更理想的感光介质。本期“视点”栏目讲述了8个发明摄影术的故事,以此纪念尼埃普斯开始摄影200周年以及第一张存世照片诞生190周年。

人类是从哪年开始摄影的?

多数人以为,1839年是摄影的元年,因为达盖尔法摄影术(Daguerreotype,也称银版法)正是在这年的8月19日对世人公开的。也有人认为摄影史应该从1826年算起,因为尼埃普斯此年拍摄的《窗外风景》被公认为人类的第一张照片。1不过有证据表明,尼埃普斯早在1816年就已经拍摄出一张《窗外风景》了。如此算来,从尼埃普斯第一次拍照到现在恰好200年时间,那么世界摄影史也应该从1816年算起,而不是1839年。

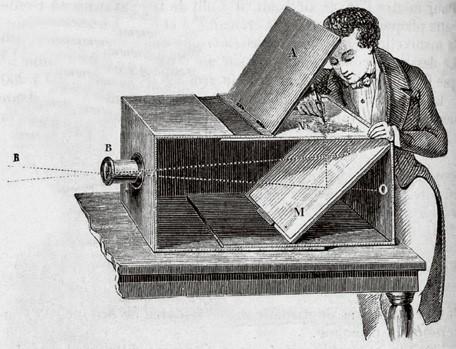

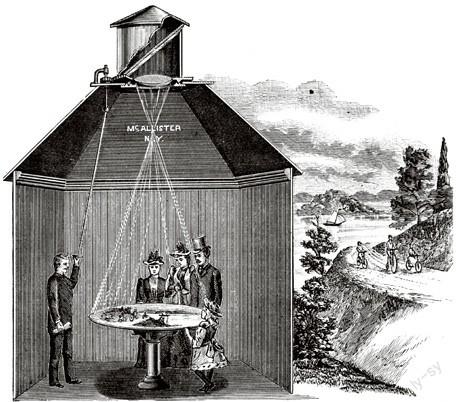

不过,说摄影起源于1816年也有争议。有人认为,中国的墨子早在2400年前就已经通过小孔“摄”到“影”了,而古希腊的亚里士多德和阿拉伯的海什木,也都先后发现了小孔成像现象。更靠谱的是,欧洲文艺复兴之后,画家们还发明了一种写生神器—暗箱。这种暗箱非常像现在的单反相机—暗箱前端装有镜头,光线穿过镜头到达一面镜子上,再由这面镜子投射到暗箱上面的毛玻璃上。画家们会将一张白纸铺到这个毛玻璃上,并将映到纸张上的影像描绘出来—这要比对着实景写生容易多了。暗箱除了帮助画家们绘画之外,还成了上流社会的一种消遣方式—在一个巨大的暗箱内,王公贵族们一边谈论着哲学与艺术,一边欣赏从暗箱外面映射过来的风景投影。

墨子的小孔成像也好,欧洲画家们的暗箱也罢,都还算不上摄影,因为这些方式只是让人看到了被介质转换了的影像。如果这些算作摄影,那么通过平静的水面以及铜镜观看算不算摄影呢?

现在清楚了,摄影的关键,就是要通过感光介质记录下实物影像。不过,直到18世纪的化学家们发现感光物质之前,并没有人产生将影像保存下来的奇妙幻想,当然也就不存在摄影。

1816年,尼埃普斯开始拍摄“窗外风景”

18世纪中期,英国、法国等西欧国家爆发了工业革命,随后不断有令人震惊的新发明和新发现公之于众。德国人舒尔兹偶然发现硝酸银在阳光下会变黑的现象,意大利人贝卡利亚、瑞典人舍勒先后发现了氯化银(卤化银的一种,也称银盐)具有感光性能。科学家们对感光物质的发现,还在19世纪早期催生了一种用于印刷的光刻工艺。这种工艺其实就是物影成像,人们将树叶、花朵等实物放在涂有感光物质的平板上,并在太阳光下暴晒,被光照射到的部分因产生化学变化而变成黑,而没有照到的地方依然保持原色—“光”就是这样将物体的外部轮廓给“刻”了出来。

出生于1765年的法国人尼埃普斯,正赶上工业革命的高潮。他年轻时就对发明创造很感兴趣,不过后来因被招至拿破仑的麾下而被迫中断了发明。1801年,36岁的尼埃普斯回到自己的出生地—其家族位于索恩河畔沙隆小镇南侧的庄园(法国中部偏东的勃艮第大区索恩-卢瓦尔省),这里还住着他的妈妈以及兄弟姐妹。尼埃普斯回家后,主要精力是在阁楼顶层与兄弟们一起搞发明,他们的研究项目有船舶内燃机以及改进自行车等。1813年前后,法国正时兴光刻工艺,这让尼埃普斯产生了联想:要是能用光刻技术将投射到暗箱里的“光”给“刻”下来,那一定是这个世界上最绝妙的事情。于是,尼埃普斯便与哥哥克劳德一起研究暗箱光刻技术。

1816年,尼埃普斯(有资料认为是尼埃普斯与他哥哥克劳德兄弟二人)利用暗箱,再加上一张涂有氯化银的纸张,终于拍摄出第一张照片。2不过这是一张与实景明暗相反的照片,即负像。尼埃普斯曾经想尽办法将其转换成正像,但没有成功。由于没有掌握定影技术,这张照片没有保存下来。

美国著名的艺术史学者玛丽琳·斯托克斯塔德在其《艺术史》(第二版)一书中,提到过尼埃普斯给亲戚的一封家书,其中就有关于1816年的这次摄影试验。3此外,尼埃普斯之家博物馆还有尼埃普斯于1816年5月5日写给哥哥克劳德的一封信,信中有关于1816年摄影的描述(后文《1816年摄影的再考证》有详细介绍)。从这些文字来看,尼埃普斯于1816年首次摄影的地点就是自家庄园阁楼上的一间工作室—这与尼埃普斯十年后拍摄的《窗外风景》是同一机位。这也意味着,尼埃普斯早在1816年就拍摄出了“窗外风景”。

1826年,人类第一张存世照片是这样诞生的

为了推销船舶内燃机等一些家族的发明,哥哥克劳德后来去了英国,尼埃普斯只好独自一人继续研究光刻以及摄影术。对尼埃普斯来说,最大的困难并不是如何拍下影像,而是让影像长久保留。在1822年至1826年这段时间,尼埃普斯经过很多尝试后找到了一种更理想的材料—沥青,并利用印刷用的雕版来做试验。他首先在平面玻璃上涂抹沥青并进行曝光尝试,但效果并不理想。接着他又将玻璃片更换成涂抹了沥青的锡金属平板,并用雕版压上后放在太阳下“光刻”。沥青被阳光照到的部位会变软,变软后的沥青被熏衣草混合液冲洗掉后就露出了锡金属平面;而没有被阳光照到的沥青会越来越硬,变硬后的沥青就不会发生变化了,影像因此被固定下来了。

1826年初夏的一个上午,尼埃普斯将涂抹了沥青的一块锡板放到了他的照相机内,并对着工作室窗外的鸽子窝曝光。8个小时后,天色渐暗,尼埃普斯终止了拍摄。他把变软的沥青冲洗掉后,就得到了这张人类最早的存世照片—《窗外风景》。

右侧这幅《窗外风景》黑白照片是经过专家技术处理的复制品,从中可以看到模模糊糊的鸽子窝和屋顶,而在那块锡版原作上几乎看不到什么细节。

尼埃普斯尽管获得了初步成功,但他对这种成像效果自然不会满意,更重要的是,他觉得8个小时的曝光时间实在是太长了。尽管他在后来将锡板更换成了银板,又换成镀银的铜板,但依然无法缩短曝光时间。于是,尼埃普斯就想通过改进镜头的方法来缩短曝光时间。

尼埃普斯的照相机与那些法国画家们的暗箱一样,装的都是谢瓦利埃镜头—这是当时最高级的光学镜头,采用的是1组2片消色差光学结构,不过它的最大孔经仅有f/12。而在此之前,只有一种孔径为f/16的单镜片新月形镜头。

尼埃普斯在1827年来到巴黎,找到了镜头经销商谢瓦利埃先生,希望这位光学设计师能为他研制一款孔径更大的镜头。谢瓦利埃表示的确无能为力,不过他为尼埃普斯推荐了一位能人,这就是“透视画馆”(Diorama)舞美设计师达盖尔先生。达盖尔听到尼埃普斯的摄影描述后激动不已,二人相见恨晚。

1829年12月,达盖尔带着一部自己新设计的照相机来到尼埃普斯庄园,这也是他首次拜访尼埃普斯。达盖尔此行的主要目的,一是与尼埃普斯共同探讨摄影术,二是他们两人要签订一项关于摄影术研发的合同。合同中有这样的规定:一方去世后,其自然继承人将继承所有权益。达盖尔先后四次去过尼埃普斯庄园,每次都小住一段时间。除了研究摄影术外,达盖尔还向尼埃普斯的家人演示过他的透视画等新玩意儿。

1839年,达盖尔与他的达盖尔法摄影术

尼埃普斯的哥哥克劳德于1828年死于英国,1833年,尼埃普斯也带着遗憾离开人世,此时他与达盖尔的合作尚未取得令人满意的成果。

根据尼埃普斯与达盖尔的协议,尼埃普斯的儿子伊西多尔就成为尼埃普斯摄影事业的继承人。伊西多尔并不像他的父亲那样热衷于摄影发明,但这并没有让达盖尔感到失望,因为他另有计划。

达盖尔在独自研究摄影术期间发现,沥青绝对不是一种理想的感光材料,即便能缩短曝光时间,其成像素质也不能令人满意。于是,他在信息灵通的巴黎广泛收集信息,不断尝试。1835年,达盖尔又听说了一种叫做“潜影”的方法。与光刻工艺一样,“潜影”也采用银盐来感光—摄影又回到了尼埃普斯最早使用的材料。不过与光刻工艺所不同的是,这种方法必须在曝光后用水银蒸气冲洗出潜在的影像。达盖尔尝试后发现,这可以大大缩短曝光时间,但有一个重要问题无法解决,即让影像永久固定下来,否则银盐会持续感光,直至最后完全消失。1837年,达盖尔尝试用食盐浸泡影像后大喜—他终于固定住了影像。

从1816年尼埃普斯拍摄到第一张照片,到1839年初达盖尔初步成功这段时间,几乎没有人知道他们的发明。达盖尔一直都没想好如何把自己的发明公开出去,他的顾虑主要在于:倘若别人也掌握了这项的技术,自己岂不是瞎忙活了这十多年的时间。对达盖尔来说,最佳的方案是,有人愿意花钱买下摄影术的专利,同时自己也能作为摄影术的发明人名垂青史。达盖尔最初用打包或零售的方式向市民销售他的摄影术,但没人赏识他的伟大发明,于是他就尝试着将其卖给政府机构。达盖尔向几位有头有脸的人展示了一部分照片,这其中就有法兰西科学院终身秘书弗朗索瓦·阿拉贡。事后证明,此人对达盖尔来说太重要了。

在1839年1月7日举行的一次法兰西科学院会议上,阿拉贡向人们描述了达盖尔这项发明的主要特征:“达盖尔先生发明了专用画屏(screen),(暗箱形成的)光学影像在这上面留下了完美的印记;影像中包括的一切,最微妙的细节都被复制下来,极为准确精细。实际上可以毫不夸张地说,这位发明人已经找到了保持影像持久不褪的手段。”4

实际情况是,达盖尔的摄影术此时没有真正获得成功,因为食盐并不能完全溶解银盐,达盖尔的照片依然会慢慢褪色。这令达盖尔寝食不安,不过他在1839年3月遇到了英国天文学家和化学家赫谢尔爵士,后者无偿给达盖尔推荐了自己的发明—一种能够完全溶解银盐的化学制剂—硫代硫酸钠定影液,即大苏打或称“海波”。此时,达盖尔的摄影术才大功告成。

在阿拉贡的游说下,法国政府决定以终身年金形式购买达盖尔的摄影术,并将这项发明命名为“达盖尔法”。 1839年8月19日,阿拉贡带着达盖尔参加了法兰西科学院与艺术院的联席会议。阿拉贡向众人概述了这种摄影术,即首先通过对碘蒸汽敏感的镀银铜板“曝光”,然后在水银蒸汽中“冲洗”出潜在的影像。阿拉贡在演讲中只字没提尼埃普斯的名字,只是将摄影术与达盖尔这两个名字紧紧联系在了一起。从此以后,达盖尔就被人们当成了摄影术的发明人,他的摄影法还换来了一笔终身年金。达盖尔并没有独吞发明成果,因为他没有忘记自己与尼埃普斯家族的那份契约。于是,这个每年10000法郎的终身年金被一分为二:达盖尔享受6000法郎,尼埃普斯的儿子伊西多尔分得了4000法郎,皆大欢喜。

1839年8月19日,对摄影来说十个最重要的日子,中外摄影史通常都将这一年定为摄影的元年,尽管摄影术并非在这一年发明的。正是法国政府在1839年8月19日这天将达盖尔法摄影术无偿贡献给全人类,摄影术才迅速在全球各地传播开来。

1839年,达盖尔的竞争对手

1839年1月7日以后,法国和英国主要报纸都以极大的热情报道了达盖尔的摄影术,这则消息让英吉利海峡对岸的一位物理学家塔尔博特大为震惊,因为他还以为自己发明了摄影术。

报纸上并没有介绍达盖尔与尼埃普斯的早期合作,这让塔尔博特觉得自己在1833年开始研究的“光绘”早于达盖尔的摄影术。塔尔博特的摄影术研究始于一次意大利的旅行。塔尔博特当时带着暗箱,并借助暗箱描绘了几张风景画。他当时就萌发了一种愿望,要是能用什么方法将这个影像直接固定住就好了,那样就省去了一笔一画描写的麻烦。他始终认为,摄影术的最大作用是用于艺术创作,即让任何人都能用暗箱轻松作画,他的原话是“为那些缺乏绘画才能的人提供一个艺术表达的渠道”。5

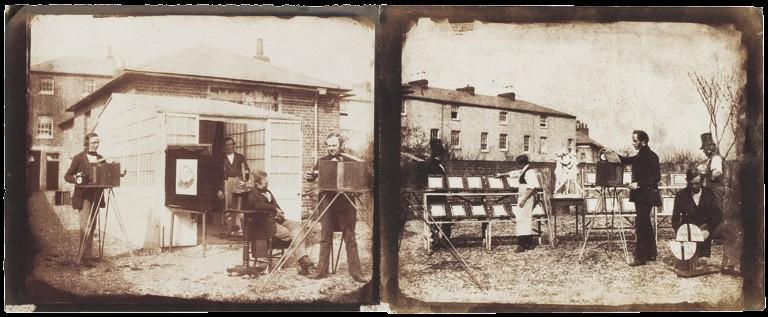

塔尔博特也像达盖尔一样,由于没想好用什么方式卖掉自己的发明,因此他的研究也一直没有公开。达盖尔的摄影术曝光后,塔尔博特立刻坐不住了,他迅速给法国的阿拉贡写了一封邮件,阐明自己的发明在达盖尔之前,并要求阿拉贡承认自己是摄影术的发明者。此外,塔尔博特还于1839年1月25日在英国皇家学院组织了一场“光绘”展览。这些作品既有负像也有正像,拍摄时间是1834年至1835年—这显然早于达盖尔在1837年至1839年的拍摄—塔尔博特想要证明自己才是摄影术的发明者。

塔尔博特并不知道自己的发明与达盖尔的摄影术到底有哪些区别。其实,这是两种完全不同的摄影方法,塔尔博特是在氯化钠和硝酸银交替冲洗过的相纸上显影成像。更重要的是,塔尔博特的摄影方法得到的是负像—用它可以复制出无数的正像,而达盖尔法只能到的一张正像。在定影方面,塔尔博特最初选择的也是食盐,他还尝试过碘化钾,不过他最终还是采用了赫谢尔推荐的硫代硫酸钠。塔尔博特在1841年为他的发明申请了专利,将其命名为“卡罗法”(Calotype),以示与达盖尔法之区别。

与达盖尔采用光滑的镀银铜板作为片基不同,塔尔博特采用的是纸张。由于纸张表面不可能像平面玻璃或抛光的金属那样光滑平整,所以塔尔博特的照片显得较为粗糙。作为塔尔博特的朋友,赫谢尔做出了令他非常失望的评价:“和这些达盖尔法的杰作相比,塔尔博特先生制作的只不过是一团模糊的东西!两种作品之间的差异之大,如同日月相较。”6

由于塔尔博特的卡罗法在描写性能上技不如人,更主要的是,无论在政府层面还是学术角度,塔尔博特所获得的支持力度远不及达盖尔,因此,这位比达盖尔更早固定住影像的人,在摄影史上并没有取得达盖尔那样的声望。

其实,与达盖尔竞争摄影术发明者的不止塔尔博特一人,另外一位竞争者是达盖尔的同胞、法国财政部的小公务员,名字叫巴耶尔。1839年1月,巴耶尔听说达盖尔发明摄影术的消息后,也尝试着用暗箱和纸张进行摄影试验,并且拍摄出负像;两个月后,巴耶尔又发明了“直接纸基正像”摄影法。1839年5月20日,巴耶尔找到了阿拉贡,希望后者认同自己是另一种摄影术的发明人。不过,当时阿拉贡正在忙于帮助达盖尔与英国人塔尔博特竞争,不愿意让巴耶尔搅局,以免把事情搞复杂,所以巴耶尔的争取并没有成功。1840年,巴耶尔自己当模特,自拍了一张叫做《溺水者自画像》的作品,以表达自己的失望之情以及对法国政府的抗议。

1851年至1988年,从湿版到胶卷

达盖尔法和卡罗法各有所长。达盖尔法的优点是画质细腻、细节清晰,不过其缺点也显而易见:一是材质非常昂贵,二是仅此一张无法复制。卡罗法以及巴耶尔的摄影法成本低廉且容易大批复制,缺点是画质粗糙、细节不好。

早在1839年,赫谢尔就建议塔尔博特用平面玻璃替代纸张作为片基,但建议没有被采纳。1847年,尼埃普斯的亲戚圣-维克多尝试用平面玻璃作为片基,并在上面涂上蛋清、碘化钾以及氯化钠的混合液,以替代塔尔博特的纸基卡罗法。后来,一位美国人在此基础上进行了改进,发明了一种叫做水晶版的摄影工艺,并取得了细腻的画质,但是此种方式的曝光时间太长,因此并没有被推广开来。

直到1851年一个重要发明的出现,玻璃才被广泛应用起来,这就是英国人阿彻发明的火棉胶湿版法摄影工艺。与其他摄影术的发明人斤斤计较利益得失所不同的是,阿彻无偿公开了他的发明,而自己却在贫困中去世。

火棉胶湿版法也简称湿版法,用此法得到的照片在像质方面明显超过了之前被公认为清晰度最高的摄影方式—达盖尔法,不仅如此,此法还大大缩短了曝光时间。不过,湿版法也有一项致命缺陷—要在这块玻璃处于湿润的状态下曝光和显影,因此摄影师外出拍摄时,必须携带着遮光的帐篷、化学药品、玻璃片、笨重的支架以及一壶水,全套装备通常是整整一马车。

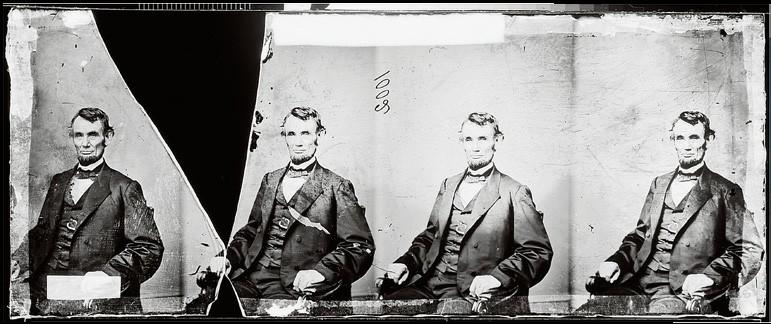

尽管如此,湿版法在发达的西欧还是迅速取代了达盖尔法和卡罗法。在当时相对落后的美国,达盖尔法继续流行了20余年,直到南北战争前,美国摄影师才用湿版法淘汰了达盖尔法。没想到,在随后不到 20年的工夫,一项更伟大的摄影发明在美国诞生了,这就是胶卷。

柯达发明胶卷,主要得益于在此前诞生的干版工艺,这种摄影工艺是英国人马多克斯在1871 年发明出来的,全名为“溴化银感光乳剂玻璃干版工艺”,它让摄影师解脱了湿版操作的麻烦。

1879年,美国纽约一位年轻的银行职员乔治·伊斯曼计划购买一套相机外出旅行,那个时候玻璃干版摄影工艺还没有在美国普及,市场上能买到的只有笨重且麻烦的湿版工艺。伊斯曼在学习使用这套设备期间产生了困惑:假如带着它远足,一路上还有什么乐趣呢!于是他下决心研究更加方便的摄影方式。伊斯曼偶尔在一本英国摄影杂志上读到了关于玻璃干版的介绍,这给他带来了很大的启发。1880年4月,伊斯曼辞去银行职务,在罗彻斯特市创业,开始研制照相干版。尽管干版比湿版方便了不少,但伊斯曼并不满意,因为玻璃沉重而且易碎,也不易携带。1884年,伊斯曼就尝试用纸张代替玻璃作为片基,制造出可以卷起来的纸基胶卷。后来他又开始尝试用透明的赛璐珞代替纸张作为片基。1888年,伊斯曼对外正式宣布,他已经制造出可以卷起来的新型“伊斯曼胶卷”,这就是一直通用至今的标准透明片基胶卷。为了使用“伊斯曼胶卷”,伊斯曼还专门发明了一种简便易用的柯达盒式照相机,这就是傻瓜相机的原型机。

1861年至1935年,彩色摄影的曲折历程

摄影术一发明,人们就幻想着彩色摄影,因为除了色盲之外,人们看到的世界本来就是彩色的。摄影师最早想到的方案是将照片手工上色,但这仅仅是权宜之计,而非根本之策。

1870年前后,在上海、香港等地开照相馆的英国人威廉·桑德斯和威廉·普瑞尔·弗洛伊德,用手光上色的形式制作出中国最早的彩色照片,不过他们在摄影史上的成就远不及在日本开设照相馆的意大利人费利斯·贝亚托。后者聘用了一些日本水彩画家和浮世绘木刻版画复制匠给照片手工上色,为后人留下了日本人肖像和日本风情等多个系列的精美彩色照片。

尽管高水平的画师能让单色照片具有相对逼真的色彩,但是手工画上去的颜色毕竟有违于摄影术的写真特性。

如何才能“拍”出色彩,而不是“画”出色彩呢?牛顿对七色光谱的发现以及托马斯·杨从生物学的角度对人眼感知色彩的阐释,激发了一些摄影发明者的灵感。从1861年至1890年间,不断有人用科学的方法探索彩色摄影,这其中最值得一提的有两项: 1861年5 月17 日,麦克斯韦尔向英国皇家学院展示了“加色法”彩色幻灯投影; 1869 年5 月7 日,豪隆在巴黎向法国摄影协会公开展示了用“减色法”制成的纸质彩色照片。

除了麦克斯韦尔和豪隆外,还有艾夫斯、李普曼、约翰·乔利等不少专家、教授都在探索彩色摄影的方法,并且取得了一些成果,不过,这些发明创造都近乎纸上谈兵,实现起来非常困难。因此,在整个19世纪,除了手工上色这种“原始”的方式外,没有一种“科学”的彩色摄影能够被推广开来。直到卢米埃尔兄弟的彩屏干版之前,所有的彩色摄影实践,除了发明者本人外,其他人几乎无法掌握。

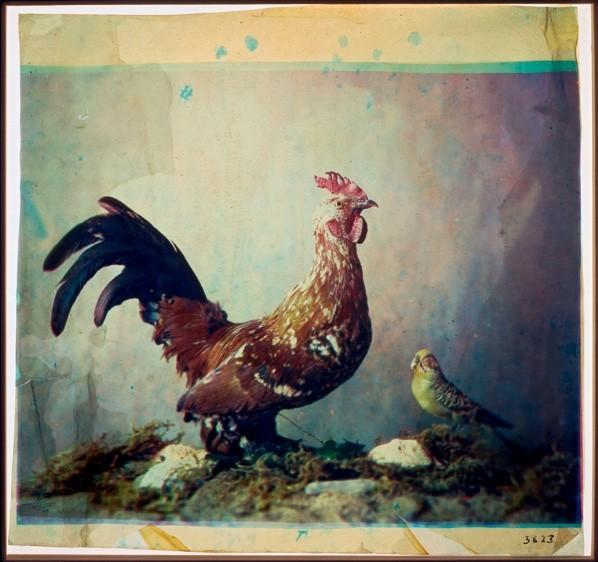

卢米埃尔兄弟在世界范围内的知名度主要建立在电影的发明上,而他们的另外一项重要发明—奥托克罗姆微粒彩屏干版(Autochrome),让摄影真正走上了彩色之路。

这对兄弟出生于摄影世家,在法国里昂,其家族不仅有照相馆,也有干版制造工厂。卢米埃尔兄弟二人为了让照片变成彩色,而研究了此前所有的彩色摄影方法,这其中,麦克斯韦尔的“加色法”给了他们最大的启发。兄弟俩认为,必须开发出一种成本低廉、且易于掌握的彩色摄影工艺才有前途,否则他们的彩色摄影研究只能是空中楼阁。卢米埃尔兄弟最终的方案是,采用廉价的马铃薯淀粉作为基础原料,并将其染成红、绿、蓝三种颜色的细微颗粒,从而制作出任何相机都能使用的彩色干版。

《百年彩色摄影》一书中,详细介绍了卢米埃尔兄弟在法国巴黎展示彩色干版的情形:1907 年6 月10日,卢米埃尔兄弟特邀了600多名观众,包括当时有声望的艺术家、作家、政治家、出版家,当然还有摄影家,展示了世界上第一种可用于商业操作的色彩工艺—奥托克罗姆微粒彩屏干版。不像之前19 世纪的色彩实验,卢米埃尔兄弟的彩屏干版是第一种不仅发明者能掌握使用,而且对所有摄影师来说都简单易学的色彩工艺。不久,欧洲一些摄影师就用奥托克罗姆微粒彩屏干版开始尝试彩色摄影。后来在美国赫赫有名的爱德华·斯泰肯当时生活在巴黎,他以观众的身份参加了卢米埃尔兄弟的彩色干版展示活动。斯泰肯后来不仅购买了彩色干版进行实践,还教会了美国现代摄影之父斯蒂格利茨使用这种最新工艺。

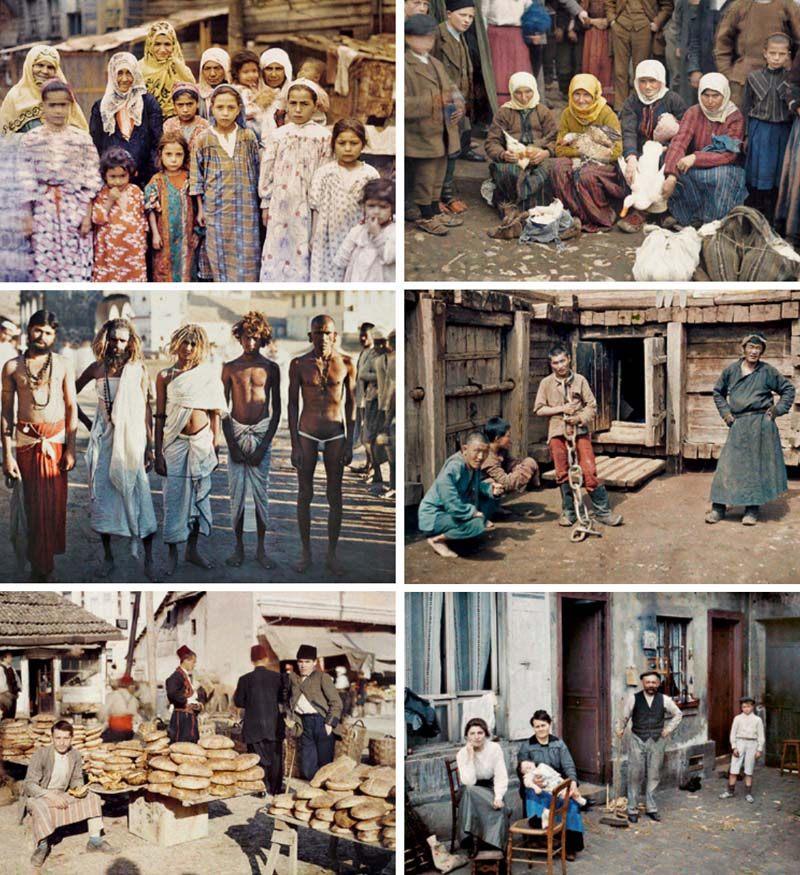

卢米埃尔兄弟最大的支持者是法国银行家阿尔伯特·卡恩,后者出巨资购买了大量的奥托克罗姆微粒彩屏干版,资助几十位摄影师到世界各地50多个国家拍摄风土民情,目的是“用视觉表达的形式,让和平主义深入人心”。卡恩一行曾经在1909年从日本辗转来到中国,并且在北京城、长城以及明十三陵拍摄了一些彩色照片。后来,卡恩的一位摄影师斯蒂芬·帕赛特还于1912年至1914年期间多次来到中国,并拍摄下更多的纪实性彩色照片。第一次世界大战爆发后,卡恩团队的工作被打断了,但也有一些摄影师带着彩屏干版奔赴前线,拍摄了许多珍贵的一战彩色照片。从1909年至1931年,卡恩团队总共拍摄了72000余张彩色照片和100多个小时的电影。这些涵盖了50多个国家的影像资料极为珍贵,被卡恩命名为“地球档案”。

从1907年至1935年这段时间,大部分摄影师都尝试过彩色干版摄影,但昂贵的价格以及不可控因素的存在,造成卢米埃尔兄弟的彩色干版始终没有成为替代黑白摄影的主流形式。此外,除了职业摄影师外,普通人也确实不易掌握彩色干版摄影技术,直到一个划时代的产品—柯达克罗姆彩色胶片诞生,彩色摄影才走入寻常百姓家。

曼尼斯和戈多夫斯基,两位音乐家,但他们从学生时代就对彩色摄影充满幻想。1921年,曼尼斯和戈多夫斯基大学毕业后就开始利用业余时间研发彩色胶片。虽然二人的发明也取得了一些专利,但收效甚微。直到1930年受邀来到设施齐全的柯达实验室之后,曼尼斯和戈多夫斯基的研究才取得了实质性进展。到了1935年,曼尼斯和戈多夫斯基的彩色反转片终于研发成功。该产品被命名为柯达克罗姆(Kodachrome),最初的产品是16mm电影胶片,1936年,柯达又推出了35mm型和8mm型胶片。1942年,柯达生产出世界上第一种真正意义上的彩色负片“Kodacolor”。20世纪70年代初,柯达又发明出冲洗彩色负片的C-41工艺,从而让彩色照片冲印店布满全球各个角落,而富士的CN-16、柯尼卡的CNK-4、阿克发的AP-70,均为柯达C-41工艺的翻版。

与彩色干版相比,彩色胶片不仅轻巧便携,而且还具备价格低廉、性能稳定以及感光度高等显著优势,因此彩色胶片成为摄影史上的重大发明之一。直到2000年以后的数码摄影时代,彩色胶片才渐渐退场。

1975年,柯达公司悄悄为自己掘墓

20世纪70年代中期,柯达公司的胶卷业务正值如日中天,可就在这个时候,柯达公司却正在研发一种能够取代胶卷摄影的新型摄影术。

柯达实验室有一位刚刚入职的年轻员工史蒂文·J. 萨森,在不到一年的时间里,他就研发出一部采用CCD作为感光介质的“手持式电子静态照相机”—这就是人类历史上第一部数码相机。萨森对自己的发明很有信心,他在一份《一种手持式电子静态照相机及其回放装置》的报告中预测,新的数字技术将来或许会“极大地影响未来照片的生产方式”。不过,柯达公司的高层担心数码成像技术的发展会给自己的胶片业务带来灭顶之灾,于是将萨森的发明小心谨慎地隐瞒起来。直到数码大潮铺天盖地袭来的2001年,柯达公司才将这部数码相机的原型机以及影像回放系统呈现给世人,以证明自己在数码相机历史上的丰功伟绩。柯达所有员工都没有想到,正是萨森发明的这种新型相机,在30多年之后把柯达逼上绝境。

萨森发明的数码相机实际只能拍摄黑白照片,如果没有柯达公司的拜耳先生在1974年发明出以他名字命名的拜耳彩色滤镜,我们到目前也无法用数码相机拍摄到彩色影像。现在除了适马和富士的数码相机外,其他所有数码后背和数码相机感光元件上的色彩滤镜,与拜耳先生最初的设计完全一样。

2000年以后,以影像传感器作为感光介质的数码相机,逐渐取代了以胶卷作为感光介质的传统相机。尽管还有一些保守派不肯承认现实,但数码相机“计算”出来的影像,已经在细节呈现、色彩还原、动态范围等各个方面完胜胶卷相机“拍摄”出来的照片。

故事结尾

暗箱,作为画家们的绘画辅助工具,早在文艺复兴早期就已问世。这个不起眼的木盒子,除了当好画家们的帮手外,还在静静地等候着一个更重要的使命—有人将感光材料放进去曝光,让它化身为照相机。400年后,这个人终于出现了,他就是尼埃普斯。在刚刚过去的2015年,尼埃普斯的同胞们自豪地为这位摄影术的发明者举行了诞辰250周年庆典;而2016年更是一个特殊的年份,从尼埃普斯尝试摄影到现在,恰好200年时间,而他那张保存至今的《窗外风景》也刚满190岁。

200年来,摄影改变了艺术的面貌,让人们“看”到了历史,催生了电影和电视,并且在科研、医疗等方方面面影响着地球上的每一个人。就像前文所言,摄影术的关键不在于照相机,而在于感光介质的进化—从银盐到沥青,从沥青再到银盐,从湿版到干版,从干版到胶卷,从黑白到彩色,从胶片到数码,从数码到光场—未来还会有哪些巨变呢?就像尼埃普斯想不到达盖尔独享发明摄影术的荣耀、柯达无法预料研发数码相机就是给自己掘墓一样,世事难料。

注释:

1.(法)昆汀·巴耶克著,《摄影术的诞生》,中国摄影出版社,2015年,18-20页。

2. (美)内奥米·罗森布拉姆著,《世界摄影史》,中国摄影出版社,2012年,192页。

3. Marilyn Stokstad; David Cateforis; Stephen Addiss(2005). Art History (Second ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education. p. 964. ISBN 0-13-145527-3.

4. (意)亚历山德拉·莫罗编著,《照片秀—定义摄影史的重要展览》,中国民族摄影出版社,2015年,18页。

5. (美)内奥米·罗森布拉姆著,《世界摄影史》,中国摄影出版社,2012年,31页。

6. (意)亚历山德拉·莫罗编著,《照片秀—定义摄影史的重要展览》,中国民族摄影出版社,2015年,23页。