内含钢丝网的陶瓷基复合板在防弹性能靶试研究

狄铮 丁华东

摘 要:为提高抗弹性能,研制了内含钢丝网结构碳化硼陶瓷防弹板,并通过靶试以验证此结构的陶瓷复合装甲板的设计思路的可行性及防弹性能。

关键词:靶板结构设计;防护机理;穿甲机理

随着科学的进步,人们通过把陶瓷、复合材料和陶瓷通过叠加的方法研制出了性能优秀的防弹板。在实际应用中,陶瓷通常放在第一层作为面板,纤维层为第二层,金属板作为背板复合使用,组成陶瓷+纤维层+金属层的防弹结构,以提高防弹性能。但是抗弹材料的发展方向是研发新材料或新结构。

1 陶瓷复合装甲板设计及思路

上文已提过传统的防弹板结构为陶瓷+纤维层+金属层,三者之间使用强环氧树脂胶粘结,这种结构是为了发挥三种材料的特点,即使用纤维材料的延展性和韧性、陶瓷材料的硬度高的性能特点来提高钢材料的抗弹性能。但是这种结构,只是把三者叠加起来,而陶瓷内部结构不设有约束条件,使得在防御性能方面表现出不足。从而大大影响了陶瓷复合板的抗弹能力。

以提高陶瓷防弹板的抗弹能力,为以后实现单块靶板板抗多弹打击为目标,对陶瓷设有约束,阻止陶瓷面板遭受第一发弹打击后进一步破裂,增大陶瓷板的韧性为目的,笔者设计制备了两种不同结构的碳化硼陶瓷板 。

此种结构的陶瓷板与616装甲钢和高强PE材料(简称PE)构成的陶瓷基复合防弹板,并通过打靶试验的方法,以探究其防御穿甲弹的能力,发现问题并探究其原因,检验结构设计的思路,为内带钢丝网的陶瓷防弹板的设计和制造积累数据。

1.1 靶板设计

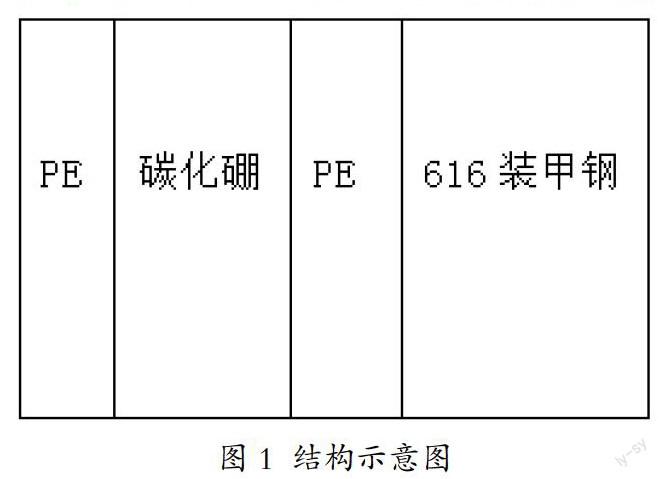

防弹板尺寸为300 mm×300 mm×20 mm,靶板结构如图1所示。其中碳化硼陶瓷面板为10mm厚,616背板为8mm厚的钢板,碳化硼陶瓷与P/E、PE与616装甲钢之间用胶粘连。

1.2 设计思路

1)在陶瓷材料中,硬度最大,密度最小的是碳化硼,对质量要求高的特种车辆、舰船等以质量为重要目标的前提下,首选材料就是碳化硼,尽管碳化硼防弹板的价格昂贵。

2)内含钢丝网碳化硼陶瓷是在陶瓷内部使用钢丝网来增强陶瓷板(就像使用钢筋加固混凝土一样)。钢丝网在受到张力下保持原状,并且在X轴和Y轴方向都提供压缩力来约束陶瓷板,使得防弹板此时就像一块金属板,即融合了陶瓷材料重量和硬度的优势,同时有钢铁材料的韧性。

3)钢背板选用高硬度轧制钢,把它作为背板的目的是为陶瓷材料提供有力的约束条件,即起到约束陶瓷板作用的同时,也能够充分发挥自身的防弹能力。

4)PE有3个作用:

一是防止陶瓷板直接与弹丸直接接触;

二是降低由于弹靶碰撞造成的陶瓷碎片对钢板的损伤;

三是增强背板对陶瓷的背面约束作用。

5)靶板面积为200 mm×200mm,在考虑到着靶问题,如果尺寸在小,很可能出现着靶困难问题。

2 靶试

靶试条件:现役12.7mmAPI弹,垂直入射,距离8m。

2.1 内网格结构碳化硼陶瓷复合装甲板

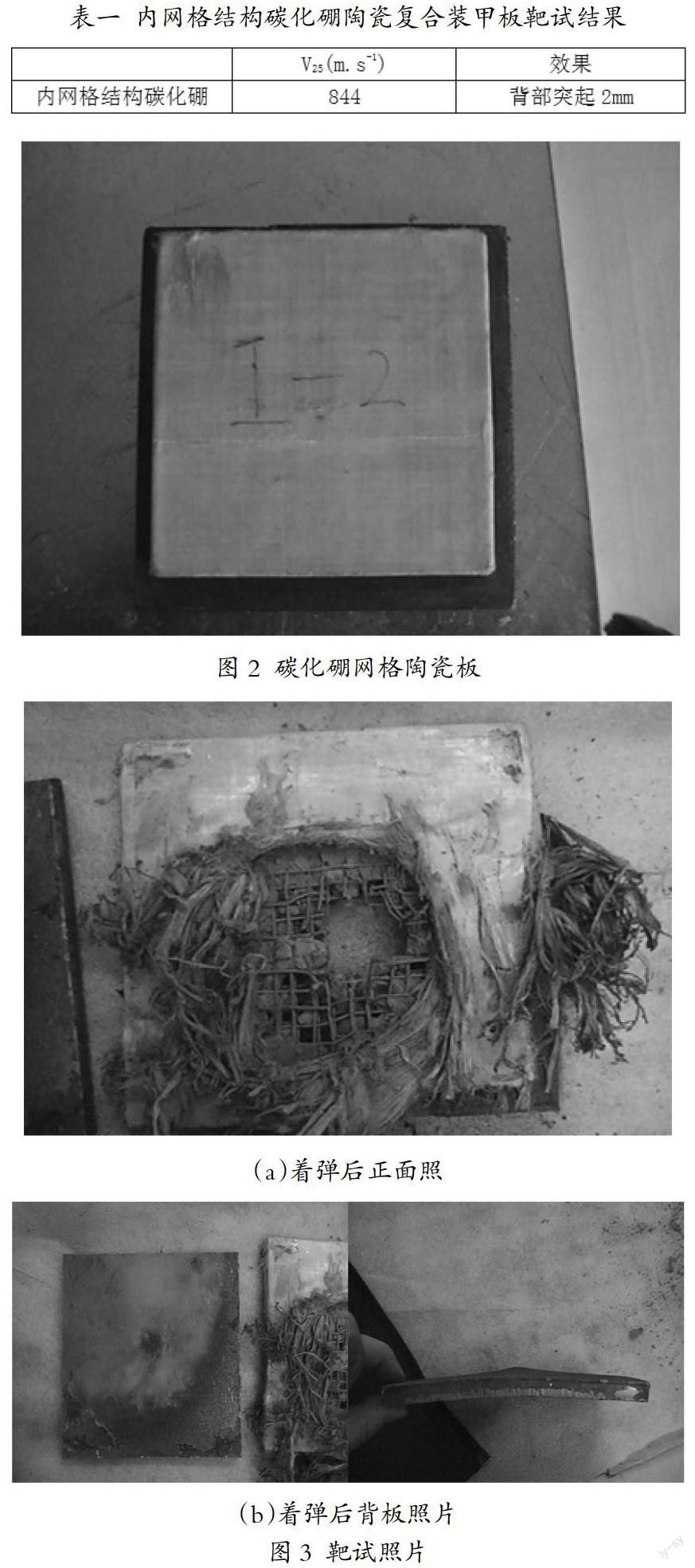

图2可以看到,碳化硼与PE,PE与616钢板之间用胶粘连。弹丸最先与厚为1mm的PE层发生触碰,PE层产生贯穿型弹孔,但是第二层陶瓷层并没有发生破碎,只是在表面有碰撞痕迹,用肉眼观察,并没有发现裂纹,说明此结构的陶瓷基复合防弹板抗住了弹体的侵彻。

通过图片可以看到,PE层与陶瓷板已剥离,产生此现象的原因是应力波的作用。即弹体与靶板第一层发生碰撞时就产生了引力波,引力波向陶瓷层传播。

当波传播遇到PE与陶瓷板的界面后,波在界面处产生反射和透射,产生的反射应力波对陶瓷结合面和PE层是张力,此作用力破坏了使得各层的“胶粘”失效,并使PE层向反射应力波方向“撕裂”,PE 层形成图3的形貌。

此次这块靶板的靶试效果很好,在8m距离,着靶速度达到844(m·s-1),后背板616装甲钢厚度为8mm,防护等级达到2级,说明此种结构的碳化硼陶瓷复合的防弹能力优越。通过复合的方法,可行。

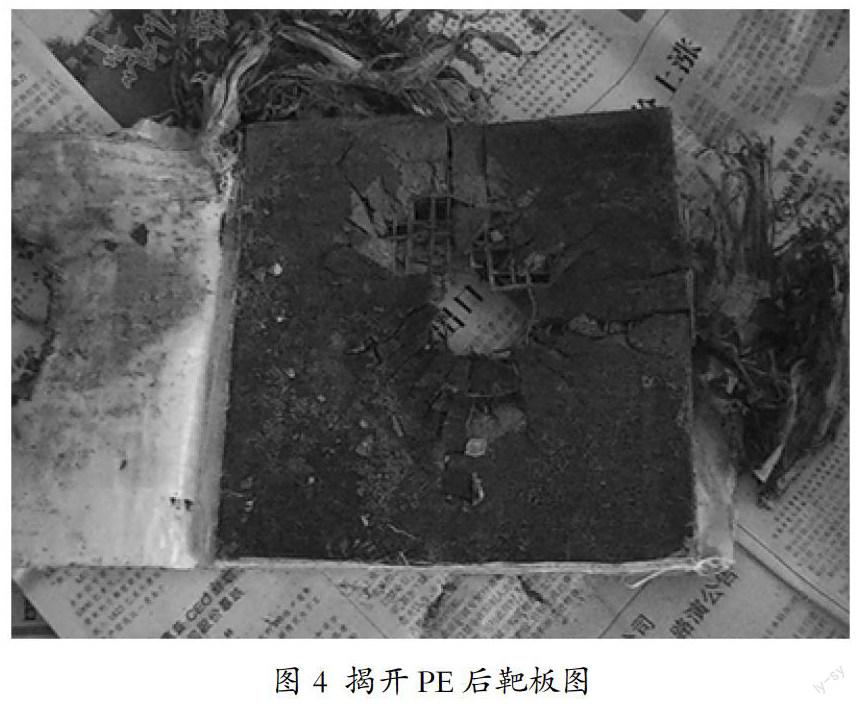

如图4所示,除着弹点周围很少面积外,陶瓷虽有裂纹扩展但并未崩落,内钢丝网格也只有着弹点处断裂,基本达到设想钢丝网约束陶瓷板,融合了钢丝网的韧性及陶瓷的硬度。

3 结论

1)由内网格结构碳化硼陶瓷、616装甲钢和高强PE材料构成的陶瓷基复合装甲板能防住8 m垂直入射的12.7 mm现役API弹。

2)内网格结构碳化硼复合陶瓷板融合了钢丝网的韧性及陶瓷的硬度,能有效阻止整块陶瓷板因弹丸碰撞造成裂纹扩展而使装甲板防弹性能下降。防弹潜力很大,为一块靶板防多弹打击创造条件。

3)靶试结果表明:内网格陶瓷基复合装甲板的设计思路是可行的。

参考文献:

[1] 丁华东,方宁象,刘云峰等.陶瓷基复合装甲防12.77mm穿甲燃烧弹的靶试研究(Ⅰ)[J].装甲兵工程学院报,2012,26(1):78-81.

[2] 蒋志刚,申志强,曾首义等.穿甲子弹侵彻陶瓷/钢复合靶板试验研究[J].弹道学报,2007,19(4):38-42.