基于PCF的无线局域网接入时延可控系统研究*

徐海洋, 李明伟, 徐舒宇

(大连理工大学 信息与通信工程学院,辽宁 大连 116024)

基于PCF的无线局域网接入时延可控系统研究*

徐海洋, 李明伟, 徐舒宇

(大连理工大学 信息与通信工程学院,辽宁 大连 116024)

摘要:目前无线局域网(WLAN)中使用最广的是IEEE 802.11协议,该协议定义了两种信道访问机制:分布式协调功能(DCF)和点协调功能(PCF)。其中,DCF采用基于竞争的信道访问机制,因此,多个连有传感器的站点采集数据在信道中传输就会出现碰撞和时延不可控的问题;而PCF采用轮询的方式来提供一种非竞争的访问机制,很好地解决时延不可控制的问题。针对这种情况,提出采用集中控制协议完成PCF访问机制,协议中定义超帧结构并将超帧划分为多个时隙,以此实现无竞争的信道访问机制。实验结果表明:整个网络中传感器采集数据最大接入时延控制在90 ms以内。

关键词:无线局域网; 分布式协调功能; 点协调功能; 集中控制

0引言

随着无线网络设备的普及,无线局域网(WLAN)的使用场合越来越多。在WLAN的通信协议中,现阶段使用最多的就是IEEE 802.11协议。针对该协议的主要研究还是放在了对分布式协调功能(distributed coordination function,DCF)机制的研究,大多数学者研究的是如何减少DCF机制下的碰撞问题,效果比较好的是采用载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)和退避(backoff)等机制[1,2]。DCF本身采用的碰撞机制,对于实时性业务的传输还是无法满足要求[3~5]。近年来关于点协调功能(point coordination function,PCF)集中控制的理论研究逐渐热起来,研究的结果多数是采用NS软件的仿真。其中,西门子公司推出了采用IPCF机制的无线数据设备。

本设计提出了一种IEEE 802.11协议下基于超帧结构的PCF轮询机制,并在超帧上划分多个时隙分配给接有温度传感器的站点做数据传输用[6]。以此避免DCF机制中多站点传输数据的信道碰撞问题。通过基于超帧时隙分配的PCF工作方式来实现信道的集中控制。采用雷凌RT5350F芯片设计了硬件系统,同时设计开发了基于集中控制协议PCF完成数据传输机制的软件。实验结果表明:整个网络中传感器采集数据最大接入时延控制在90 ms以内。

1系统模型

本文需要通过在一个WLAN中实现集中控制PCF机制,因此,构造如图1的WLAN模型,该WLAN模型由一个无线接入点 (access point,AP)和若干个接有温度传感器的传输站(station,STA)点连接组成。

在图1中,站点之间的物理通道通过基于RT5350芯片的无线路由器搭建并具有基本的通信协议,彼此之间可以完成基本的通信和数据传输。

图1 无线局域网模型Fig 1 WLAN model

在集中控制PCF模型中,AP起着集中控制的作用,占据着网络通信的主导地位,各个站点与AP之间采用的被动询问的方式进行通信,即站点如果不得到AP给出的发送允许命令就不可以主动的占用信道资源发送自己的数据,整个数据发送过程都是在AP的集中控制下完成的[7,8]。第一阶段由AP逐个询问WLAN中的所有接有温度传感器的STA点是否有数据要发送,如果某个STA点有数据要发送,那么就把STA点加入到AP的传输列表(Polling)里面。这一阶段被称为轮询阶段,也就是传输列表的建立过程。

第二阶段为数据传输过程,AP会按照Polling的指示,在超帧结构中给每个STA点都要分配时隙,这个时隙间隔是给对应STA点用来传输传感器采集的数据用。超帧的具体长度根据系统的STA点数目而定,而在每个超帧中都会给各个有数据传输的STA点分配时隙,以此实现STA点接入时延可控的目的。

2整体设计与超帧维护

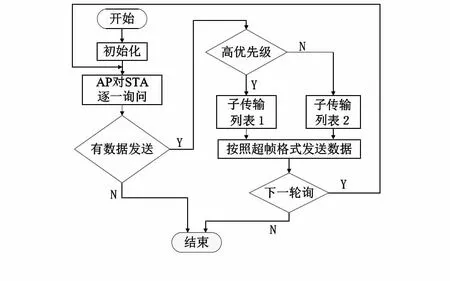

图2是实现集中控制的PCF机制的整体流程图。根据节点状态动态调整优先级,在图2中的子传输列表1是高优先级的STA点队列,子传输列表2是低优先级的STA点传输队列,两者共同构成轮询队列。通过这种方式,来提高节点的传输效率,进而降低了无线网络的能耗[9]。

图2 整体设计流程图Fig 2 Flow chart of overall design

在PCF机制的超帧结构中,高优先级时隙数目m的分配方式是以2的指数形式增加。在本文中采取两级优先级策略,即高优先级具有2个传输时隙,低优先级具有1个传输时隙,如式(1)

m=2n-1,

(1)

式中m为优先级时隙数目,n为对应优先级等级。

集中控制PCF机制是兼容必选信道访问机制DCF的,二者的关系如图3。由图3可以看出,在PCF传输前,会给DCF预留一部分时隙间隔,用来兼容DCF传输。在这部分时隙间隔结束以后,就进入到PCF的超帧传输过程。

图3 DCF与集中控制PCF的关系Fig 3 Relationship between DCF and centralized control PCF

从图3可以看出,在每个超帧传输结束都会有Polling的重新建立过程—列表维护。建立Polling的目的就是把当前没有数据传输的STA点排除列表,把有数据要传输的STA点及时加入到Polling当中。因此,当一个STA点从有数据传输,到其可以占用信道并进行数据传输的时延是可控的,其计算方法详见第4节。从而通过PCF的工作方式,实现STA点接入时延可控的目的。

本模型中有3个STA点和2级优先级,因此,高优先级具有两个传输时隙,低优先级具有一个传输时隙。为了保证所有STA点都为同一优先级的传输,设定超帧时隙总数h为6个,实际应用中可以根据STA点数目w进行变更

h=2n-1w,

(2)

式中h为超帧时隙总数,w为STA点数目,n为优先级等级。

每个时隙长度可以根据实际传输数据量的大小进行修改,暂设为10 ms。假设3个STA点中的STA1和STA3为高优先级,STA2为低优先级,且在第一次数据传输时只有STA1和STA2有数据传输,则第一超帧结构如图4所示。 图中STA2为低优先级,所以,超帧内每次分配STA2时隙为1个,而STA1为高优先级,所以,分配时隙数目为2个。

图4 第一超帧时隙分配图Fig 4 Time slot association of the first superframe

在第一超帧传输完成之后,再次对每个STA点进行有无数据的逐一询问,更新轮询列表Polling。当某次更新Polling后,STA3有数据发送则这一超帧结构如图5。这一超帧有3个STA点需要数据传输,并且STA1和STA3为高优先级,STA2为低优先级。

图5 STA3加入轮询队列后超帧时隙分配图Fig 5 Time slot association of superframe after STA3 joined polling

轮询队列之后超帧中存在空余时隙,即表示集中控制PCF阶段结束,最后一个超帧结构如图6。从图中可以看出,只有STA1占用了2个时隙,其他4个时隙属于空闲状态。说明STA1数据传输完毕,所以,这一集中控制PCF阶段结束。

图6 最后一个超帧时隙分配图Fig 6 Time slot association of the last superframe

3硬件平台搭建与方案实现

3.1硬件平台搭建

在本设计中集中控制AP和STA点均采用基于RT5350F芯片设计的通信模块板,采用雷凌的无线路由方案,使用的是3.6版本的SDK。添加rt2860v2的AP和STA点驱动。温度传感器采用的是LTM8901模块,与STA点通过RS—232有线连接。主要配置的工作为:

1)编译Uboot,使用SPI烧录到通信模块板;

2)配置编译内核;

3)利用超级终端与tftp烧写内核到通信模块;

4)Web中修改开发板工作模式;

5)组建局域网络并测试连通性。

3.2固定时隙集中控制PCF协议

在测试连通的网络中,添加集中控制PCF固定时隙协议,下载到开发板运行,在超级终端中可以看到每个STA点与AP之间的询问、应答和数据传输,两个站点之间的时间间隔就是设定的每个STA点的实际传输时间,说明集中控制PCF协议是可行的。

3.3可变时隙集中控制PCF协议

考虑到实际数据传输中存在很多STA点的数据量偏小,这样采用固定时隙传输超帧结构中很多时隙会出现大量空闲时间,浪费信道资源,在这样的情况下,采用可变时隙可以提高信道利用率,可变时隙的实施过程如图7。

图7 可变时隙的具体实现过程Fig 7 Specific implementation process of variable time slot

将集中控制PCF可变时隙协议添加开发板运行,在超级终端中可以看到AP对各个STA点进行逐一询问,完成询问命令之后,对有数据传输的STA点发送允许数据传输的指令,得到该STA点数据传输完毕的应答后,对下一个有数据传输的STA点发送运行数据传输的指令,直到本次超帧结束为止。

4网络性能验证

4.1接入时延分析与验证

由于采用了集中控制的机制,即任何时刻信道都是被某个STA点专用也就不会产生碰撞的问题。而接入时延指的是STA点从有数据需要发送开始到得到允许数据传输命令之间的时间间隔。理论上接入时延Td为

Td=Tc+Ts+Tw,

(3)

式中Tc为上一超帧的传输时延,Ts为轮询队列建立和维护的时延,Tw为等待同一超帧其他站点时延。鉴于开发板的主频较高,理论上Ts是在μs级,即与传输时延的ms级相比可以忽略不计,即可得到

Td≈Tc+Tw.

(4)

测试STA3的接入时延,理论计算方法为:

1)如果STA3在建立轮询列表时刻加入:时延由图5可知为3个时隙间隔长度,且Tc=0,则

Tdmin=Tw=3×10 ms=30 ms.

(5)

2)如果STA3在建立轮询列表之前加入:由单个超帧长度为60 ms可知,Tc=60 ms,则最大时延为

Tdmax=Tc+Tw=60 ms+30 ms=90 ms.

(6)

所以,接入时延理论值在30~90 ms之间,实际STA3接入时延测试结果通过Matlab仿真,如图8所示。

图8 接入时延测试结果Fig 8 Test results of access delay

从图8可以看到接入时延的测试结果主要集中在50 ms,并且接入时延最大值和最小值都满足在30~90 ms之间,即为实际测试符合理论分析。从而实现了传输延时可控的目的。

4.2丢包率验证

对于丢包率的测试,本方案采用的是ICMP协议中的Ping测试,测试了STA1与AP,STA2与AP以及STA3与AP之间的丢包率,测试距离为30 m,因3次测试丢包率均为0,所以,测试结果均可用同一图9表示,图中给出2 000次的Ping测试结果。

图9 STA1,STA2,STA3分别和AP三点之间的丢包率测试Fig 9 Packet loss rate test between the STA1,STA2,STA3 and the AP

从图9可以得出:AP与STA传输性能稳定,并且排除了因丢包而产生对数据接入延迟的影响。再一次证明连有传感器的STA点接入时延可控,进而通过这种基于超帧时隙划分的方式将IEEE 802.11协议下的PCF工作机制投入到实际的项目应用中。

5结束语

由于PCF采用的是无竞争的信道访问,通过轮询的方式对STA点进行集中控制协调,可以控制时延的大小,超帧结构中加入优先级的概念,很好地解决突发紧急数据的优先传输[10]。由于固定时隙在多个STA点小数据传输时信道利用率低,所以,增加可变时隙的集中控制PCF协议,提高信道利用率。重点分析验证接入时延的大小,实验结果与理论分析相一致,并利用Ping来检测网络中的覆盖范围为30 m的丢包率,结果显示在30 m的范围内的丢包率是0。进一步证明接入时延可控的问题。

参考文献:

[1]廖勇. IEEE 802.11 PCF中的自适应轮询机制[D].重庆:重庆大学,2007.

[2]季境臣.WLAN PCF算法机制研究[D].重庆:重庆大学,2009.

[3]刘世刚.无线局域网MAC子层的DCF和PCF[J].电信快报,1998(7):21-22.

[4]IEEE Standards Board.802 part 11:Wireless LAN medium access control(MAC)and physical layer(PHY) specification-s[S].1999.

[5]Kim J,Moon Y,Kim T,et al. Efficient polling MAC scheduler for IEEE 802.11 WLAN[C]∥IEEE International Conference on Information Networking,ICOIN 2008,2008:1-5.

[6]梁博,赵成林. IEEE 802.11 b DCF 三维 Markov 非饱和链路模型[J]. 无线电工程,2015,45(1): 16-19.

[7]Lan Y W,Chen J C. Asymptotic weighted fair queuing (AWFQ) for IEEE 802.11 point coordination function (PCF)[C]∥Proc of IEEE Consumer Communications and Networking Conference,CCNC’05,Taiwan: IEEE,2006:823-827.

[8]Dong X J. Adaptive polling algorithm for PCF mode of IEEE 802.11 wireless LANs[J]. Electronics Letters,2004,40(8):482-483.

[9]何敏,赵东风,保利勇,等. 一种能量有效的无线传感器网络轮询接入控制协议[J]. 智能系统学报,2012,7(3):265-270.

[10] Zhu R,Yang Y. Adaptive scheme to support real-time traffic in IEEE 802.11 wireless LANs[C]∥2006 The 8th International Conference on Signal Processing, IEEE,2006:3.

徐海洋(1988-),男,辽宁铁岭人,硕士研究生,主要研究方向为无线通信。

Study of wireless local area network access delay controllable system based on PCF*

XU Hai-yang, LI Ming-wei, XU Shu-yu

(College of Information and Communication Engineering,Dalian University of Technology,Dalian 116024,China)

Abstract:For wireless local area network(WLAN),the most popular protocol is IEEE 802.11,which defines two different channel access mechanisms,i.e.distributed coordination function(DCF)and point coordination function (PCF).Specifically,DCF works based on the mechanism of competition,which may lead to collision and uncontrollable delay for the acquisition data by station connected with sensors while transmitting in channel.Nevertheless,PCF works as a non-competitive access mechanism using round enquiry way,which can control the delay efficiently.Aiming at this case,utilize centralized control protocol to achieve PCF access mechanism,structure of superframe is defined in the protocol and each superframe is divided into a plurality of time slots,so as to realize non-competitive channel access mechanism.Experimental results show that the maximum access delay is controlled within 90ms.

Key words:wireless local area network(WLAN); distributed coordination function(DCF); point coordination function(PCF); centralized control

作者简介:

中图分类号:TP 393

文献标识码:B

文章编号:1000—9787(2016)01—0032—04

*基金项目:国家自然科学基金资助项目(61403060)

收稿日期:2015—04—13

DOI:10.13873/J.1000—9787(2016)01—0032—04