信息流视阈下中国公共政策议程重塑

汪 波

(北京师范大学 政府管理学院,北京 100875)

信息流视阈下中国公共政策议程重塑

汪波

(北京师范大学 政府管理学院,北京 100875)

摘要:基于互联网的信息流正打破传统公共政策流程的封闭边界,政策共同体与政策垄断的稳定结构在信息时代逐渐趋于解构。在信息流与政策流的对流下,中国公共政策议程正扩展为全方位议程设置:政府部门议程、网络议程和媒体议程构成三元互动的政策议程体系。基于网络的信息流通过外压路径与探测路径驱动着网络议题向政策议题演变并促成问题流、政策流和政治流的耦合,无数公民个体借助信息流通过电子政务平台将利益诉求嵌入于公共政策议程。

关键词:公共政策;信息流;政策议程;网络;媒体;政府决策部门;大数据

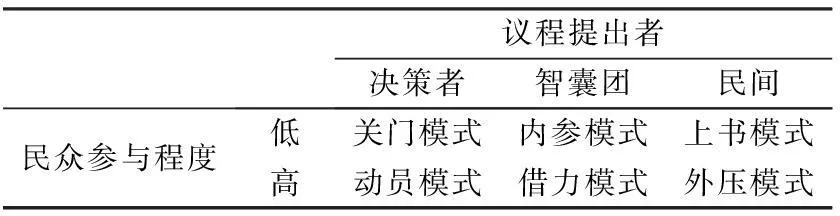

一、公共政策议程模型与信息流的嵌入

针对公共政策议程的建构,中西方学者建立了诸多模型加以诠释。Roger Cobb等根据政府在议程建立中所起的作用提出三种模型:外在创始模型、动员模型和内在创始模型[1]。Joseph Stewart等将政策议程流程区分为四个阶段:议题确认、议题采纳、议题重要程度排序和议题持续[2]。表1为公共政策议程设置的模式,王绍光基于中国公共政策现实,依据政策议程提出者的身份与民众参与的程度,提出当代中国政策议程设置的6种模式[3]。

表1 公共政策议程设置的模式

随着信息文明时代的到来,人类社会正处于工业文明向信息文明的过渡阶段,两种文明处于交融对接过程中,既存着一致也存在着冲突,这种一致与冲突的复杂信号传递到上层建筑的公共政策领域,就体现为工业时代政策议程建构模式与大数据信息时代政策议程模式之间的交融与冲突。

工业时代政策议程建构围绕着权力而展开,尽管政策议程存在着不同程度的民主协商因素,但民主协商主要作为辅助与补充,在权力有选择的组织下有限展开。以权力为核心的政策垄断构成了工业时代政策议程建构的主导形态,在此形态下,一些最核心的政策行动者组成了集中而相对封闭体系——政策共同体。政策共同体构成了工业时代政策垄断的组织基础和资源基础,那些拥有政治、经济资源的核心共同体主体,由于具有丰富资源与话语权,在相当程度上垄断着政策议程。

随着大数据的崛起,传统政策议程受到更为复杂的信息流的挑战。互联网把人类社会带入了大数据时代,电子政务、社交网络、微博和微信产生数以亿计的数据,通过对大数据的获取、储存、搜索、共享、分析和挖掘,为公共政策提供了极为丰富的数据库,“大数据开启了一次重大时代转型,就像望远镜让我们能够感受宇宙,显微镜让我们能够观测微生物一样,大数据正在改变我们的生活以及理解世界的方式,成为新发明和新服务的源泉,而更多的改变正蓄势待发”[4],大数据信息风暴正变革人类社会的思维方式、民主治理方式以及公共政策议程。在大数据时代背景下,政策共同体与政策垄断的稳定结构在大数据时代逐渐趋于解构,解构动力源于大数据信息流赋予了普罗大众一种有效的话语表达与民意积聚的工具。工业时代的政策议程协商处于一种“零售时代”,原子化的分散个体被权力有选择地吸呐进入政策议程进行民主协商。但是,在大数据时代,无数原子化个体可借助信息工具,低成本联合起来,发出日益响亮的声音,在人民主权的名义下“团购”公共政策,从而迫使传统政策议程从垄断走向开放与重构。

大数据信息流①正打破政策议程建构的权力垄断,中国公共政策议程正由传统政府议程扩展为全方位议程设置,政府部门议程、网络议程与媒体议程构成了信息时代三元政策议程设置体系,其中,网络政策议程正扮演着越来越重要的角色。

二、信息流模型:中国公共政策议程重塑

John W Kingdom提出用信息流模型以解释西方政策议程创建流程,信息流模型以三种信息流为基础:问题流、政策流和政治流。问题流旨在感知、察觉问题情境并对问题进行界定、分析和解释,特定公共问题通过焦点事件的放大而受到社会广泛关注,围绕公共问题的解决,一系列政策方案设计逐渐形成,从而形成政策流。政策流针对政策问题提出各种政策方案并进行方案论证,政治流涉及公共政策选择的政治博弈,“由诸如公众情绪、压力集团间的竞争、选举结果、政党或者意识形态在国会中的分布状况以及政府的变更等因素构成”[5]。问题流、政策流和政治流这三种源流在特定时间汇集,政策之窗打开,公共问题被列入政策议程。

John W Kingdom的信息流模型对西方政治流程具有一定解释价值,但是由于信息流模型不是在中国国情背景下而是在西方语境中建构,不是在大数据时代背景下而是在工业时代背景下建构,因此模型解释力具有一定局限性,从而面临着理论修正与发展。图1为网络信息流与公共政策议程重构,笔者加入网络信息流的新变量,来探索大数据时代背景下中国网络政策议程建构。在大数据信息流与政策流的对流下,政策议程垄断被打破,网络议程、媒体议程与政府部门议程构成信息时代三元互动的政策议程设置体系。

图1 网络信息流与公共政策议程重构

(一)基于信息网络的问题流

随着现代信息社会逐步走向大数据时代,网络媒体已成为公共政策议题重要的提出主体。在当代中国政策议程创建过程中,随着大数据网络兴起,网络新媒体越来越影响着政策议程,基本流程体现为:公共事件发生—网络舆论曝光—社会关注与网民讨论—机构媒体跟进—政府部门关注—创建政策议程—制定新的公共政策。

第一波:网络焦点事件演变为网络公共问题。大数据信息流带来了一场信源革命,普罗大众由信源的“沉默受众”转化为信源的供给主体,可随时通过微信、微博和网络论坛进行信息发布,形成“核裂变式”信息传播,并在信息分裂、转发和传递的同时,不断强化信息能量。大数据信息流使网络主体获取了前所未有的政策议程影响力,网民在微信、微博和网络论坛发表意见,通过网络表达诉求、参政议政。“在改革深水区和攻坚期,不同利益的调整与博弈,自然带来不同诉求的表达;随着开放扩大和全球化深入,传统与现代、国外与本土,不同价值观念也必然产生碰撞交锋”[6]。诸多政策问题往往先由网络媒体曝光,引发网络讨论,继而被列为政策议题。网络信息流成为焦点事件向公共政策议题演化的触发机制,无论国内外重大公共事务、群体性事件,还是腐败案件、网络焦点事件经过信息传播的蝴蝶效应引发网络舆论热潮。

第二波:机构媒体的过滤与引导。网络舆论是柄双刃剑,一旦脱离网络理性的约束,网络舆论可能异化为“民粹主义”渲染下的“网络文革”。在网络虚拟空间中,网络信息流所具有的难控性、复杂性、放大性、聚众性和煽动性可能使网络议题的讨论脱离公共利益导向。在公共议题设置过程中,网络信息流往往进一步引发机构媒体的跟进报导,网络社会问题一旦被机构媒体所关注,经过报纸、电视的信息传播强化,可能演变成为公共政策议题,但是,机构媒体也不是机械反映网络社会问题,而是对网络社会问题进行选择、整理、加工和重构。在网络公共议题演化过程中,机构媒体与互联网彼此交互,形成对网络信息流的过滤与强化。人民网、新华网等主流网媒,依托母媒体优势,赋予各种网络议题不同程度的“显著性”,以影响网络舆论方向。

第三波:信息流交叠与共振—政府部门关注—公共政策议题。第一波网络信息流引发网络议题,第二波信息流通过机构媒体过滤与强化,形成了信息流的交叠与共振。网络对焦点事件曝光发挥着“导火索”作用,而机构媒体对事件的跟进报道和深度调查则发挥着“强化与纠偏”功能。网络公共问题最终成为政策议题,还需满足一些条件,包括“技术可行性、在政策共同体内的价值可接受性、可承受费用和预期的公众默认”等[5]93。第三波信息流是第一波与第二波信息流叠加引发政府部门关注而展开的信息考察。政府决策主体通过对网络议题的关注、调研与分析,挖掘公共议题背后的因果机制并界定政策议题。如山西黑砖窑等公共议题首先在互联网传播,其后,主流媒体陆续跟进、政府决策部门介入,网络议题转化为政策议题,最终演化成为公共政策。

(二)政策流:政策议题的双重演变路径

公共政策流程是政策主体、政策客体与政策环境相互作用的产物,三者之间进行着信息、能量的交换与互动。网络信息流打破传统公共政策流程的封闭边界,主要通过双重路径:外压路径与探测路径,推动着网络社会问题向政策议题演变并促成问题流、政策流和政治流的耦合。

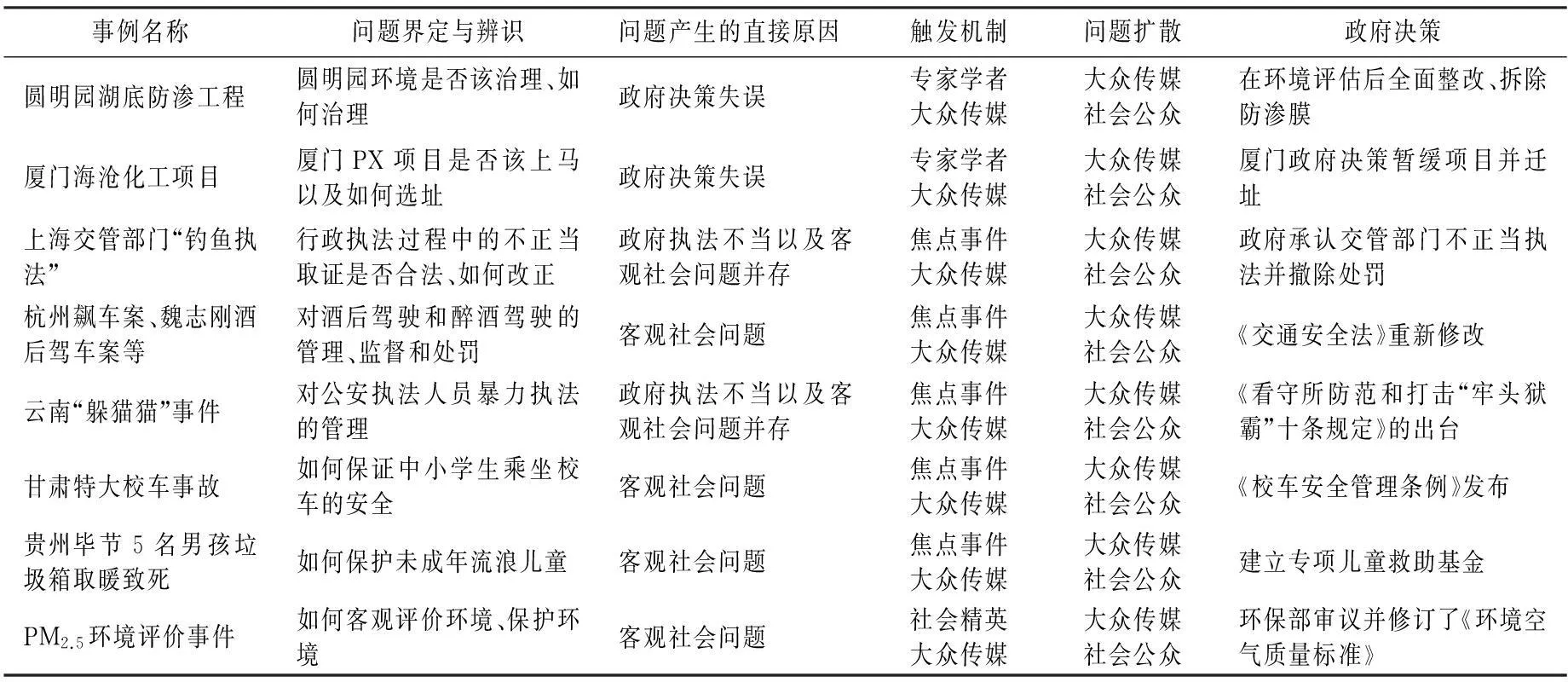

外压路径:网络信息流—政府部门—政策议题—方案论证。在外压路径中,虚拟公共空间主体提出网络社会议题,当该议题属于政府部门管辖权限,政府部门将其列入议程,网络公共议题转化为公共政策议题,网络民意压力在社会议题到政策议题的演变中发挥着重要作用,表2为网络信息流与政策议程建构互动的典型案例。从网络民意构成来看,网络民意包括两部分:一部分是所谓关切民众(attentive public),另一部分是一般大众(general public)。前者在数量上占总人口数的一小部分,但他们对公众议题不仅十分关心,而且相当了解;后者是大多数人,他们对多数公众议题的注意力往往是短暂的,很少长期而执着地卷入某项争议。一旦一般大众支持改变旧议程、接受新议程,公众议程最可能变为政策议程[8]。在外压路径中,不同类型的公共事件所引发的政策效果存在着差异,有学者通过对人口计生领域中的网络舆论议程建构的调查发现:高情感、低专业性的议题在网络舆论议程建构过程中速度最快、影响最大[9]。

探测路径:政府主动运用网络工具—释放网络决策气球—政策议程创建。在探测路径中,政府不是被动而是主动吸纳网络舆情,进行政策议程建构。当前,微博与微信正重塑政策议程创建流程,逐渐成为政策议程民主化的“微动力”,截至 2015年第1季度,通过微博认证的政务微博总数达到141 245个,其中政府机构官方微博总数为 103 849个。表3为2015年第1季度政务指数微博影响力排行榜,人民网舆情监测室基于3个维度:传播力、互动力和服务力的评测,选出10个最具影响力微博。

表2 网络信息流与政策议程建构互动的典型案例[7]

表3 2015年第1季度政务指数微博影响力排行榜②

随着政务微博与政务微信的快速生长与扩展,电子政务架构起了政府部门和民众之间沟通的桥梁。政务微博与政务微信的功能逐渐由信息发布型转向服务型、问政型和互动型,微博与微信既是公民参政议政的网络工具,也是政府实行网络决策的宝贵资源。政务微博网络平台为政策议程创建提供了有效的咨询工具,政府部门可通过非正式途径释放“决策气球”。当特定网络公共议题已初步形成,政府决策部门在进行政策可行性论证时,可运用网络工具试探与听取舆情民意。在我国计划生育“全面二孩”政策、医疗费用异地报销、退休年龄的讨论等政策案例中,政府决策部门通过网络工具释放“决策气球”,试探并搜集网络舆情民意,尽可能地使公共决策在有效施政与民意之间保持平衡。网络利益诉求呈现出多元化与零碎化格局,在多元价值冲突与竞争中,政府应通过引导、调节、组织和粘合,超越零碎化网络意志,对网络多元政策诉求去伪存真、去粗取精,通过由表及里的政策分析,进而判定公共议题是否进入政策议程。

在探测路径下,政策分析者的认知能力受到主客观各种条件的限制,政策问题建构难以一次性、完全准确地反映认识对象。在网络信息流与政策流的对流过程中,由于网络利益主体在一定程度上吸纳进入政策议程建构,不仅政策制定所面临的外部压力得以缓和,而且使公共政策尽可能符合公共利益。

(三)政治流:政策议程建构的博弈互动

政策议程的创建是各种利益相关者运用各种策略相互博弈与协商的过程,从而形成政治流,社会议题只有在经过各种力量的交互作用之后,才可能最终被确认为政策议题。公共政策安排从本质上是多元利益主体博弈合力的结果与利益体现,公共选择理论基于“经济人”假设,认为公共政策过程与经济过程一样是一种交易过程, “在‘经济’和‘政治’之间或在‘市场’和‘政府’,‘私人部门’和‘公共部门’之间,并未划出任何界线。经济学家不必只限于研究市场中各个人的行为,通过交易经济学方法的或多或少的自然延伸,经济学可以根据交易范例来观察政治和政治过程”[10]。公共选择的理论思维同样适用于信息流背景下政策议程建构,公共政策议程本质上是多元利益主体围绕着特定政策问题,为实现自身利益最大化,相互进行协调、竞争、博弈与妥协的公共选择过程。

网络政策议程具备了原有政策议程的各种因素:焦点事件、社会问题、公共政策议题、利益博弈和政策议程,从而构成基于四主体交互作用的网络政策议程建构平台。网络政策议程平台可借助二维坐标系来加以理论建构,图2为网络政策议程建构平台,其要素主要体现为:四方主体、基于网络信息流的议程动力线、基于权威信息的政策议程引导线。

图2 网络政策议程建构平台

二维坐标系包括四方主体:第一象限代表机构媒体、第二象限代表着网络信息流、第三象限代表政府决策部门、第四象限代表着政策相关当事人。这一平台上的每一主体存在相对独立的偏好并为自身利益最大化而选择相对最优策略,每一主体所处的利益坐标不同,行为策略亦不同,四方主体合力作用决定了网络政策议程的进展与方向。

横轴为基于网络信息流的议程动力线,大数据信息流的网络信息处理、创制和传播具有交互性、平行性、开放性、全球性、多元性、自由性、共享性、平等性和非权威性的基本持征,大数据信息流使网络主体获取了前所未有的政策议程影响力。第一、第二象限主体基于特定网络公共议题,连续不断地对决策部门和当事人施加信息压力。当信息能量积累到一定程度,第三象限的政府决策部门与第四象限的当事人只能对网络舆论压力加以回应,回应内容又引起第一、二象限主体的进一步讨论、检查和辨析,从而使政策议程舆论场信息流爆炸式增长,在众声喧哗中不断接近事件真相,推动着政策议题不断向纵深发展。“网络不仅仅提供了一种公共参与和公民约定的手段,而且促进了政府透明度与开放性、强化了公民与政府的互动”[11]。自上而下的网络舆论压力和自下而上的回应所形成的交互作用,构成网络政策议程的基本驱动力,决定着政策议程走向。

若将横轴议程动力线视为发动机,那么,纵轴权威信息的政策议程引导线则为方向盘。基于权威信息的政策议程引导线主要体现为第一与第二象限之间的互动(机构媒体与网络信息流的互动)、第三与第四象限之间互动(政府决策部门与当事人互动)。在公共议题的舆论动力传导不断增强、网络信息流舆论不断膨胀的同时,政策议程引导线确保政策议题讨论沿着客观理性方向发展。网络信息流具有双元性格属性,“数字化世界既可以释放出难以形容的生产能量,也可能成为弥天大谎和恶意中伤大本营”[12]。 在网络舆论形成过程中,意见弱势一方可能进入“沉默的螺旋”[13],强势一方则不断增势,通过信息流循环往复,形成与强化“群体极化”(group polarization)。主流机构媒体可通过不同视角的异质、异调之间的交流、碰撞,让网民逐步形成综合系统的认知,以实现更有效的公共议题引导。Bernard C.Cohen认为传媒如果对受众怎么想等问题指手画脚,恐怕很难成功,但它对受众想什么的问题控制却易如反掌。更有效的方法是对某项议题进行反复报道,并把这些报道放在引人注目的位置或时段[14]。主流机构媒体作为“党政喉舌、人民喉舌”,在舆论引导方面承担着“信息过滤与信息引导”职责。当网络舆论导向发生偏差时,机构媒体通过权威信息公布,对网络舆论进行纠偏并利用网络放大机构媒体的声音,以保障政策议题舆论的公共性导向。在“制衡与联动”结构中,各种分散的信息资源得以有效整合,形成新型网络政策议程建构平台,使网络媒体与机构媒体相互交汇,使政府决策部门、相关当事人、网民、网络意见领袖无缝沟通,从而推动着网络社会问题向政策问题的演变,促成问题源流、政策源流和政治源流的耦合。

三、政策窗口与公平政策议程创建

公共政策流程是政策主体、客体与环境三者之间信息能量的交换过程,伴随着虚拟公共领域兴起,网络信息流打破传统政府决策流程的封闭边界。网络民意的集合扩散效应推动着网络社会议题向政策议题演变,在信息流的对流过程中,当问题流、政策流与政治流汇合到一起,“政策窗口”打开,经过网络信息流、政府与社会的复杂交互作用后,网络公共议题进入政策议程。

网络政策议程的建构过程存在着各种主体多元价值的相互竞争,每一主体所处的利益坐标不同,行为策略亦不同。在多元价值的冲突与竞争中,政府应通过引导、调节、组织和粘合,将零碎化的网络意志凝聚为公平正义的最大公约数,虚拟空间是现实空间的投影,网络政策诉求虽发声于虚拟空间,却源于现实利益诉求。当代中国正处于信息技术突飞猛进与经济社会转型时期,焦躁疑惧、迷茫失落、愤青思维、拜金主义 ……这些大众情绪虽未成为社会思潮的主流,但对社会发展与改革进程产生抵触消解[15]。戈夫曼曾经将个体在日常生活中的行为区分为“前台(剧本规定角色)和后台(真实的自我)”[16]。 网络利益诉求根源于社会现实生活,“漂族”“蜗居”“蚁族”人群大量出现,不安全感容易加重。房难买、学难上、病难看的现实矛盾,让人的不确定感增强。少数干部的贪污腐败、一些地方的暗箱操作,使干群关系变得紧张而不信任……因此,对执政者而言,既需倡导公民树立良好的精神风貌、重视“无形”的心理疏导,又需积极解决那些“有形”的问题,为公平正义的社会现实提供实实在在的“心灵鸡汤”[15]。John C.Goodman等指出一项政策如果是有益于社会整体的,该项政策是好的政策;一项政策如果是符合多数人偏好的,该项政策是好政策;一项政策如果是动员或强制人们做应该做的,该项政策也是好的政策[17]。正是因为对公共利益追求、实现、维系和保障,政策才能称之为公共的政策。网络公共政策流程通过自上而下和自下而上的国家意志与网络社会意志的信息对流,综合各方利益诉求,最终综合转化为公共政策。当前,有的政务微博已由信息发布功能转向一体化行政协同体系,以“@问政银川”为例,它以政务账号为平台,启动城市综合模式,形成了受理、转办、督办、回复和公开接受监督五位一体的行政闭环,由当地市委督查室牵头,建立协同办公、督办问责机制。网络公共空间融合了各领域、各阶层和各群体的各种主体,在网络政策议程创建过程中集思广益、各抒己见,能有效避免因信息有限而导致的政策方案的局限性,“或许他们中的每一个都没有找到很合理的解决办法,或者说由于他们各自关注点的局限性,他们根本就不可能提出一个统筹兼顾并为各方所接受的方案,但是他们的‘合力’能够使得最后出台的政策如数学的‘极限’运算一样,是无限地趋向于合理”[18]。公共决策议程的网络吸纳与数字协商,使网民能参与政策议程的创建、政策方案的选择以及政策执行,从而化解潜在冲突、强化公共政策合法性。由于网民在政策议程创建中进行民主表达、在方案选择过程中融入自身意志,因此更倾向于认可公共政策价值,从而为政策执行创造良好生态环境。

四、结语

当前,人类社会正处于工业文明向信息文明的过渡阶段,处于两种文明形态的混合融合时期,这两种文明形态在交融对接过程中,既存着一致也存在着冲突,这种一致与冲突的复杂信号传递到公共政策领域,就体现为传统政策议程建构模式与信息时代政策议程建构模式之间的交融与冲突。

在大数据信息流冲击下,政策共同体与政策垄断的稳定结构逐渐趋于解构,大数据信息流不断打破传统公共政策流程的封闭边界,通过外压路径与探测路径推动着网络问题向政策议题演变并促成问题流、政策流和政治流的耦合。在信息流与政策流的对流下,中国公共政策议程由传统政府部门议程设置扩展为全方位议程设置:政府部门议程、网络议程和媒体议程构成三元互动的政策议程体系,网络政策议程设置日益显著。与此同时,三种政策议程呈现双向交互影响,政府-网络议程、政府-公众议程、政府-媒体议程、媒体-大众议程形成相互嵌入的混合议程。网络信息流下公共政策议程需强化四种核心能力:信息整合能力、政策议程与信息流的融合能力、政策议程的网络吸纳能力和网络信息过滤与信息引导能力。

注释:

①大数据信息流指信息时代网络海量信息的储存、传播搜索和分析等渠道和过程。

②参见人民网舆情监测室:2015年一季度人民日报政务指数微博影响力报告(http://wenku.baidu.com/link?url=OP5xq4naHM875SSCthnVOfE1xqnmich06jILWYd6hyw9fTI8sSil8hfNTASFLlhaC0eC7vd8pTyXqbgzHPkuqu1HqBw5FolSxmxxy51uku3)。

参考文献

[1]Cobb R,Ross J K,Ross M H.Agenda building as a comparative political process[J].American Political Science Review, 1976, 70(1):126-138.

[2]Stewart J, Hedge D M, Lester J P.Public policy: an evolutionary approach[M].Chicago: University of Chicago Press, 1984:22.

[3]王绍光.中国公共政策议程设置的模式[J].中国社会科学,2006(5):86-99.

[4]维克托·迈尔-舍恩伯格,肯尼思·库克耶.大数据时代:生活、工作与思维的大变革[M].盛杨燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2013:2.

[5]Kingdon J W.Agendas, alternatives, and public policies[M].Boston: Little, Brown and Company, 1984:53.

[6]人民日报评论部:以包容心对待“异质思维”[EB/OL].[2015-06-10].http://opinion.people.com.cn/GB/14505701.html.

[7]许阳.网络话语影响下的中国公共政策议程建构研究——基于扩散议题战略模型的分析[J].社会科学辑刊,2014(2):62-67.

[8]Cobb R W, Elder Y C.Participation in American politics: the dynamics of agenda-building[M].Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1975:107.

[9]郭晓科, 周尤, 郦凝.公共政策、大众媒体与网络舆论的议程建构——以人口舆情为例[C]//清华大学国际传播研究中心.2012 年度中国健康传播大会优秀论文集,2012.

[10]詹姆斯·M·布坎南.自由、市场与国家——80年代的政治经济学[M].平新乔,莫扶民,译.上海:上海三联书店,1989:31.

[11]Norris P.Digital divide: civic engagement, information poverty, and the internet worldwide[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2001:45.

[12]埃瑟·戴森.2.0版数字化时代的生活设计[M].胡泳,范海燕,译.海口:海南出版社,1998:17.

[13]Noelle-Neumann E.The spiral of silence: public opinion—our social skin[M].Chicago:University Of Chicago Press,1993:3.

[14]Cohen B C.The press and foreign policy[M].Princeton: Princeton University Press, 1963:13.

[15]人民日报评论部:“心态培育”,执政者的一道考题[EB/OL].[2015-05-10].http://theory.people.com.cn/GB/14442906.html.

[16]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].黄爱华,冯钢,译.杭州:浙江人民出版社,1989:2.

[17]Goodman J C,Dolan E G.Economics of public policy:the micro view[M].Eagan:West Publishing Company, 1985:8.

[18]马小娟.公民政策参与的功能分析[J].社会科学论坛:学术研究卷,2007(3):92-96.

[责任编辑周莉]

收稿日期:2016-03-17

基金项目:国家社会科学基金项目(编号:15BZZ083);教育部哲学社会科学研究后期资助项目(编号:14JHQ012).

作者简介:汪波,北京师范大学政府管理学院教授,博士,哈佛大学访问学者,主要从事网络治理、区域公共治理研究.

中图分类号:D630

文献标志码:A

文章编号:1009-3699(2016)03-0245-07