青少年人格特征与网络成瘾的关系:网络使用偏好的中介效应

魏兰蕴,刘 濛,李 松,傅丽萍

(贵州师范大学 教育科学学院,贵州 贵阳 550001)

青少年人格特征与网络成瘾的关系:网络使用偏好的中介效应

魏兰蕴,刘濛,李松,傅丽萍*

(贵州师范大学 教育科学学院,贵州 贵阳550001)

摘要:以727名青少年为被试,采用《中学生人格五因素问卷》、《青少年网络使用偏好量表》和《青少年病理性互联网使用量表》考察青少年人格特征,其中主要考察谨慎性及情绪性2个维度与网络成瘾的关系,以及网络使用偏好在谨慎性/情绪性人格与网络成瘾间的中介作用。结果表明:谨慎性、情绪性人格特征对网络使用的信息获取正向预测作用;谨慎性人格特征对网络成瘾有正向预测作用,情绪性人格特征对网络成瘾有负向预测作用;互联网使用信息获取偏好和娱乐偏好对网络成瘾有正向预测作用;青少年网络使用偏好中信息获取使用偏好在青少年的情绪性、谨慎性人格特征与网络成瘾间具有部分中介效应,娱乐使用偏好在青少年情绪性人格特征与网络成瘾之间具有部分中介效应。

关键词:青少年人格特征; 网络使用偏好; 病理性互联网使用

0引言

2014年7月21日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第34次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,中国互联网普及率达到46.9%,20岁以下网民规模占比2013年增长0.6个百分点,整体网民中小学及以下学历人群的占比为12.1%,较2013年底上升0.2个百分点,中国网民继续向低学历人群扩散[1]。网络的信息化、社会化等特征,为青少年营造出宽松自由的学习环境,使青少年对网络的使用范围日益广泛,随之而来,青少年网络成瘾这一问题也日益凸显,我国青少年网瘾成瘾主要表现为网络关系和网络游戏成瘾[2],这些网络成瘾会使青少年学业受挫、社会角色混乱、道德感、法律观念弱化、人格异化,给青少年身心健康带来损害[3]。13~18岁的青少年更是网络成瘾的重灾区[4]。Young K S[5]在对互联网依赖者研究过程中,发现互联网依赖者每周上网的时间长达38.5h。由于不同心理特征的个体有不同的心理需求,对互联网上的不同内容会产生偏好,其互联网使用可能会呈现不同的特点[6]。

在人格因素与虚拟自我表现及其与网络成瘾的关系研究中,发现善良温顺的处世态度能够显著反向预测网络成瘾[7],而过度使用网络的高中生比使用网络少的学生表现出更多的精神症状,频繁过度的网络使用者比没有使用、较少使用和适度使用的人似乎更多具有特殊的人格类型[8]。有研究指出:大学生网瘾成瘾者的网络依赖性和内外向神经质、精神质呈正相关,网络成瘾大学生的性格越内向,他们的心理健康水平就越低[9]。人格特征相对内向、并且情绪不稳定,焦虑抑郁的学生更容易具有网络成瘾倾向,此类学生在现实生活中不易和别人相处,难免会产生心理上的落差,更倾向于去网络寻找平衡感[10]。研究认为外向、善于交际的个体比内向个体更可能使用互联网来保持与家人和朋友的关系, 或者频繁地使用网上聊天室结识新朋友,扩展自己的社会关系,获得更多的社会支持[11]。网络成瘾者更倾向于兴奋、忧虑和紧张,他们更喜欢追求新奇的事物,更具备怀疑、攻击和挑战性的人格特征,而且,他们的组织性、原则性较弱[12]。

在关于互联网自身特点的研究中,许多网络成瘾的青少年即使并没有真正将网络的使用活动体现在具体行动中,他们也会在思维的想象中需找机会让他们可以去使用网络[13]。这使得不同人格特征的青少年会对网路的使用产生不同的偏好。而互联网提供的服务是广泛的,所以在研究个体因素对网络成瘾的影响时,应考虑到青少年对互联网服务使用的具体状况。在研究青少年互联网使用情况时,应当找到青少年反复、经常使用某一特定网络服务[14]的动因,了解互联网使用的具体内容,明确青少年的互联网使用目的[15]。Kraut R等人调查发现,过多的互联网使用与家庭沟通、社会交流的减少及压抑感、孤独感的增加有一定程度的相关[16]。也有研究认为,互联网休闲、娱乐服务的使用与社会支持呈正相关[17],互联网在对网络依赖者的生活、学习和父母的关系产生了不良影响,但是互联网的使用也加深了他们的同伴关系。CNNIC在《2013年中国青少年上网行为调查报告》中给出除电子商务类应用,青少年网民在各类互联网应用上的使用率均高于总体网民。其中,网络音乐和网络游戏在青少年各个群体中的占比均高于全国水平。由于以往的研究在探讨青少年网络成瘾问题时,大多从青少年个体因素或互联网自身特点单方面进行。为此,研究拟将两者结合以探讨青少年网络成瘾的影响因素,从青少年人格特征及网络使用偏好两方面入手,对青少年网络成瘾进行分析。

1研究方法

1.1研究对象

选取贵州省不同地区不同教育水平的4所中学中801名初、高中生为被试进行测查,回收有效问卷727份,问卷有效回收率为90.76%。其中:初一222人,初二181人,高一165人,高二159人;男生331人,女生396人;独生子女387人,非独生子女为340人。被试年龄在12~19岁之间,平均年龄为14.82±1.557岁。

1.2测量工具

1.2.1中学生人格五因素问卷

采用周晖等[18](2003)修订的《中学生人格五因素问卷》,该问卷最初由周晖等(1999)编制。原问卷共计90个题目,修订后包括50个题目。共包括外向性、宜人性、谨慎性、开放性和情绪性5个维度。研究采用问卷中情绪性和谨慎性维度,采用自陈量表,5点等级计分的形式。问卷的内部一致性信度(Cronbach’sα系数)为0.867,情绪性和谨慎性维度的内部一致性分别0.821和0.767。

1.2.2青少年网络使用偏好量表

采用程建伟等[19]编制的中小学生网络使用偏好问卷,问卷共16个项目3个维度,分别为信息交流、娱乐、信息获取。问卷要求被试在5点计分量表要求被试对自身上网使用情况进行评定,对互联网使用时的偏好选择符合自己实际情况的程度。问卷总各维度的内部一致性系数(Cronbach’sα系数)分别为0.745、0.656及0.693,总问卷的内部一致性系数为0.802。

1.2.3青少年病理性互联网使用量表

采用雷雳等[20]编制的青少年病理性互联网使用量表(Adolescent Pathological internet use, APIUS)来测量青少年网络成瘾的状况。问卷共38个项目,包括突显性、耐受性、强迫想上网/戒断症状、心境改变、社交抚慰和消极后果6个维度,要求被试在5点计分量表上评估个项目与自己实际情况的符合程度,得分越高,表示病理性互联网使用的卷入程度越高。问卷中各维度的内部一致性系数(Cronbach’s系数)分别为0.799、0.787、0.915、0.886、0.862及0.812,总问卷的内部一致性系数为0.956。

1.3程序与数据处理

研究以班级为单位进行集体施测,主试为心理学专业研究生。所有问卷均按规定整理分类、编号和录入。采用SPSS17.0和AMOS21.0进行数据管理和统计分析。

2结果与分析

2.1青少年谨慎性、情绪性人格特征、网络使用偏好及网络成瘾的描述性分析

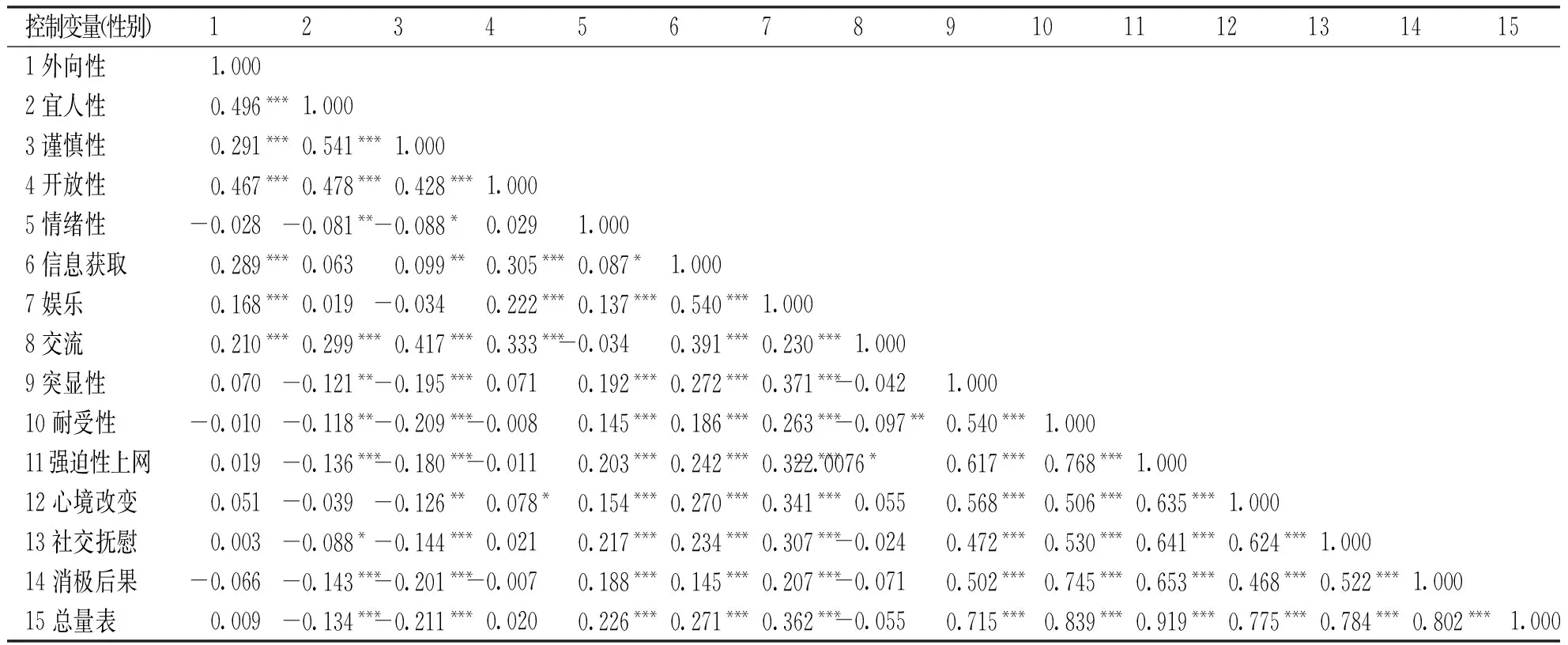

表1 各研究变量的描述性统计和控制性别变量后偏相关分析结果(N=727)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

由表1可知,在将性别作为控制变量后,所有变量间相关显著。其中,青少年谨慎性人格特征与网络使用的信息获取呈显著正相关(r=0.099,P<0.01),与网络使用的交流呈显著正相关(r=0.417,P<0.001),与网络成瘾呈显著负相关(r=0.211,P<0.001);青少年情绪性人格特征与网络使用的信息获取呈显著正相关(r=0.87,P<0.05),与网络使用的娱乐呈显著正相关(r=0.137,P<0.001),与网络成瘾呈显著正相关(r=0.226,P<0.001)。

2.2谨慎性、情绪性人格特征、网络使用偏好与网络成瘾的结构方程模型分析

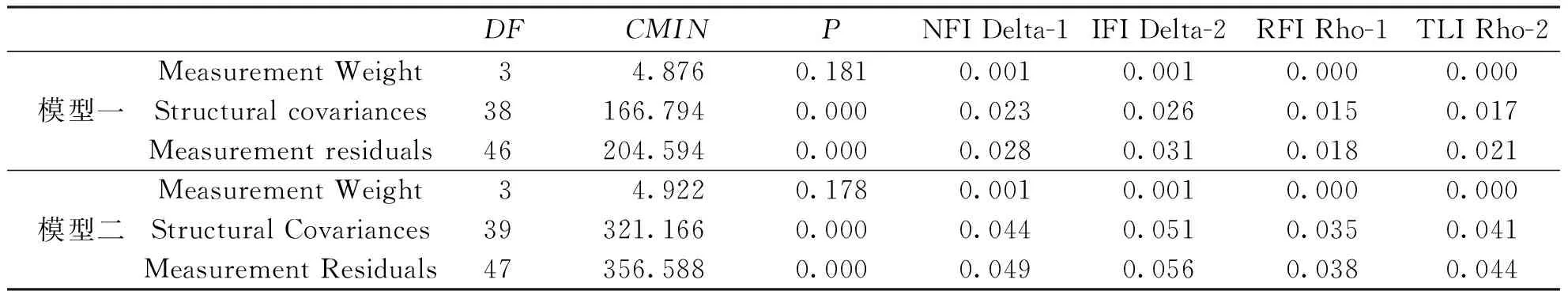

表2 模型的性别群组比较分析

由表2可知:Measurement Weight限制负荷等同(P>0.05),说明男女模型负荷等同。Structural Covariances限制因素协方差等同(P<0.001),说明协方差不等同;easurement Residuals在限制符合等同和协方差等同的前提下,限制残差等同,结果P<0.001,说明残差不等同;TLI<0.05,说明模型在男女之间差异未达到显著。由此可见,模型中性别群组不存在差异,对男女性别是等同的。

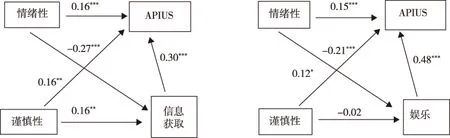

图1 模型一(谨慎性与信息获取、娱乐) 图2 模型二(情绪性与信息获取、娱乐)Fig.1 Model 1 Fig.2 Model 2

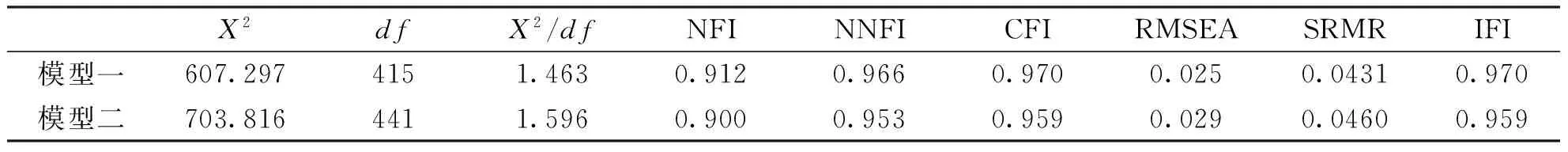

X2dfX2/dfNFINNFICFIRMSEASRMRIFI模型一607.2974151.4630.9120.9660.9700.0250.04310.970模型二703.8164411.5960.9000.9530.9590.0290.04600.959

由图1和2可知,情绪性、谨慎性人格特征与互联网使用中信息获取和娱乐偏好的交互影响达到了显著水平。此外,从表3中也可得出各模型的拟合指数,各模型都具有较好的结构效度,CMIN/DF(相当于X2/df)均小于2,RMSEA均小于0.4,NFI、NNFI、CFI、IFI等变量均在0.9以上,符合拟合系数指标,这说明各拟合指数均较为理想。

2.3网络使用偏好在人格特征与网络成瘾中的中介效应的显著性检验

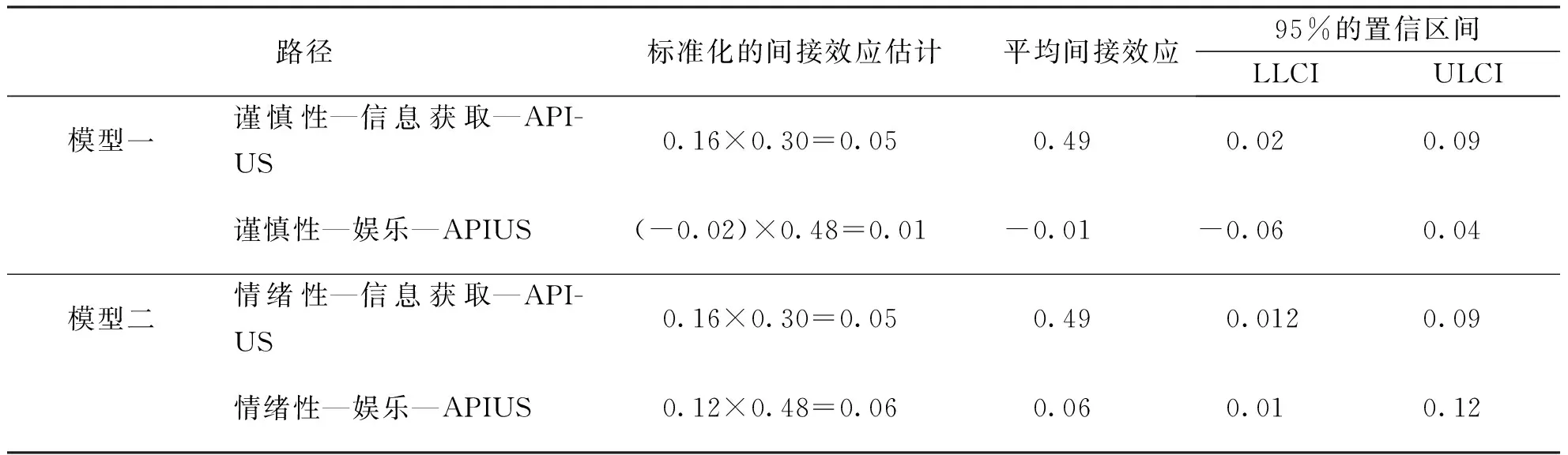

使用Bootstrap程序检验中介效应的显著性[21],首先采用重复随机抽样的方法在原始数据(N=727)中抽取5 000个Bootstrap样本。根据这些样本分别拟合出模型一和模型二,生成并保存5 000个中介效应的估计值,形成一个近似抽样分布,同时计算出中介效应的平均路径值,并将这些效应值按数值大小排序,用2.5%和97.5%区间估计95%的中介效应置信区间,如果这些路径系数95%的置信区间没有包括0,表明中介效应显著(结果见表4)。

表4 对中介效应显著性检验的Bootstrap分析

由表4可知:除模型一中路径2外,其他路径的95%置信区间都没有包括0,即除模型一中谨慎性-娱乐-APIUS路径外,其余模型结构都具有间接中介效应。互联网信息获取使用偏好在青少年的情绪性、谨慎性人格特征与网络成瘾间具有部分中介效应,互联网娱乐使用偏好在青少年情绪性人格特征与网络成瘾之间具有部分中介效应。

部分中介作用所占总效应的比例为:模型一中信息获取使用在谨慎性人格特征与网络成瘾的中介效应与直接效应比例为0.16×0.30/0.27=17.8%,信息获取使用在情绪性人格特征与网络成瘾的中介效应与直接效应比例为0.16×0.30/0.16=30%,模型二中娱乐偏好使用在情绪性人格特征与网络成瘾的中介效应与直接效应比例为0.12×0.48/0.12=48%。

3讨论

3.1不同人格特征与网络使用偏好的关系

通过研究得知,谨慎性人格特征与网络使用的信息获取、交流使用有着正向相关,情绪性人格特征则与网络使用的信息获取、娱乐使用呈现正向相关。这与杨洋等[22]的研究结果较为一致。这说明,对青少年而言,互联网使用偏好的行为情况,也与其人格特征有着相关联系。性格特征表现为力求完美且做事容易紧张,对人事态度敏感,较为关心他人对自己的看法的青少年来说,网络情景与真实情境相比能更容易形成社会交往关系,所以这类青少年更倾向于使用网络进行选择信息的获取获取和娱乐性服务。做事有计划有规律,在日常生活中具有高责任感的青少年,会更多的使用网络帮助自己进行信息的采集和整理,与性格敏感且依赖性强的青少年相比[23],生活规律且有责任心的青少年更愿意选择进行网络交际交往而不是轻松娱乐。而在情绪稳定性上浮动较大,更容易产生自我定向和幻想、好奇心更为浓厚,对外界依赖性较强的青少年,则会偏好通过网络进行娱乐项目使用。

3.2不同人格特征与网络成瘾的关系

通过研究得知,谨慎性人格特征与网络成瘾负向相关,而情绪性人格特征对网络成瘾呈现正向相关。这说明,不同类型人格特征对网络成瘾有一定的预测作用,这与Young K S的研究结果一致[24]。谨慎性人格的青少年在面对网络使用时,能够更好的控制自己的思想和行为,不会将互联网的虚拟情境与现实生活相混淆而沉迷于网络。情绪化、高焦虑、依赖性强的青少年,组织性、原则性较弱[10],常常易在现实生活中出现交际交往问题,对比现实生活带来的心理压力与不适,互联网会让这类青少年体验到现实生活中无法给予的愉悦和满足感,且因为这类青少年自身的情绪控制上存在缺陷,更为容易投入更多精力在互联网使用上,最终导致网络成瘾。

3.3网络使用偏好与网络成瘾的关系

在研究中发现,互联网使用信息获取偏好和娱乐偏好,对网络成瘾正向相关。不同网络服务特点对青少年的网络使用会造成不同程度的影响。当青少年使用互联网的目的是信息获取和放松身心娱乐时,相比交流使用,更容易投入大量时间精力。信息获取和娱乐使用对青少年的吸引更为深刻,青少年更愿意讲网络使用作为探索信息知识和放松身心、享受快乐的平台。青少年利用网络获得知识,浏览新闻获得最新的信息,而网络中的网络游戏、音乐、影视、文学也同样吸引着青少年,这些使用互联网所体验到的愉悦和满足感,则会驱使青少年更多的使用互联网[25],这些因素都使得青少年更为容易沉迷网络而产生依赖,最终产生网络成瘾。

3.4网络使用偏好在人格特征与网络成瘾间的中介作用

通过表4可以看出,互联网信息获取使用偏好在青少年的情绪性、谨慎性人格特征与网络成瘾间具有中介效应,互联网娱乐使用偏好在青少年情绪性人格特征与网络成瘾之间具有中介效应。情绪性得分高的青少年,会更多在使用互联网信息收集和放松娱乐上投入大量精力,这导致投入精力过多而极易形成网络成瘾。对于谨慎性得分高的青少年,在网络使用的过程中虽能控制自己的行为,只是利用互联网进行信息检索和收集,但网络信息资源质量参差不齐,各种信息真假难辨,青少年在进行网络信息采集时,常常会因为网络信息的便利和广泛而过度依赖网络搜索进而形成网络成瘾。

参考文献:

[1] 中国互联网络信息中心.中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2014-07-21)[2015-02-10].http://www.cnnic.net.cn.

[2] 高文斌,陈祉妍.网络成瘾病理心理机制及综合心理干预研究[J].心理科学,2006,14(4):596-603.

[3] SIMKOVA B,CINCERA J.Internet addiction disorder and chatting in the Czech Republic[J].Cyberpsychol Behav,2004,7(5):536-539.

[4] 张梅花.对青少年网络成瘾的人文探讨[J].教育探索,2006(18):45-461.

[5] YOUNG K S.What makes the internet additive: potential for pathological internet use[M].Chicago:Presented at the 105th American Psychological Association Annual Convention,1997.

[6] 雷雳,伍亚娜.青少年的同伴依恋与其互联网使用的关系[J].心理与行为研究,2009,7(2):81-86.

[7] 雷雳.青少年“网络成瘾”探析[J].心理发展与教育,2010,26(5):554-560.

[8] YANG C K,CHOE B M B,AITY M.SCL292R and 16PF Profiles of Senior High School Students With Excessive Internet Use[J].Can J Psychiatry,2005,50:407-414.

[9] 张静,李强.大学生网络成瘾者SCL-90及艾森克人格特征分析[J].黑龙江高教研究,2005(7): 70-731.

[10]朱丽洁.网络成瘾大学生的现实人格和网络人格关系研究[D/OL].武汉:华中师范大学,2008:28[2015-02-13].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=0&CurRec=1&dbname=CMFD2008&filename=2008116843.nh&urlid=&yx=&uid=WEEvREcwSlJHSldSdnQ1WG1pQ2VsT3ptcnExVl

BFN2ttdEFWaUlYMTRyOVRRMkZGNklCNHdMRUYxSU

M2b25LZFBnPT0=MYM9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCY

cEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MTIyN

jNMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSTCtmYnVabU

Z5amtVTHZBVjEyN0ZySzVHTm5JckpFYlBJUjhlWDE=.

[11]KRAUT R,KIESLER S,BONEVA B,et al.Internet Paradox Revisited[J].Journal of Social Issues,2002,58(1):49-74.

[12]张宏如.网络成瘾大学生动机与人格特征[J].健康心理学杂志,2013,11(5):398-340.

[13]GRIFFITHS M.Does Internet and Computer”Addiction”Exist? Some Case Study Evidence[J].Cyberpsychology & Behavior,2000,3(2):211-218.

[14]李桂颖,周宗奎,平凡.大学生网络幸福感的特点及其与互联网使用偏好的关系[J].心理与行为研究,2012,10(5):395-400.

[15]吴豹.互联网对城市青少年交往的影响研究——以南京市为例[D/OL].南京:南京邮电大学,2013:2[2015-03-02].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=4&CurRec=1&dbname=CMFD201301&filename=1013167913.nh&urlid=&yx=&uid=WEEvREcwSlJHSldSdnQ1WG1pQ2VsT3pt

cnExVlBFN2ttdEFWaUlYMTRyOVRRMkZGNklCNHdMR

UYxSUM2b25LZFBnPT0=MYM9A4hF_YAuvQ5obgVAq

NKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=M

DIzNjg3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkwrZmJ1Wm1GeW

prVkxyQVZGMjZIYksrR2RqTnJKRWJQSVI4ZVgxTHV4WVM=.

[16]KRAUT R,PATTERSON M,LUNDMARK V.Internet paradox: asocial technology that reduce social involvement and psychological well-being?[J].American Psychologist,1998,53(9):1017-1031.

[17]SWICKERT R J,HITTNER J B,HARRIS J L,et al.Relationships among Internet use personality and social support[J].Computers in Human Behaviour,2002,18:437-451.

[18]周晖,钮丽丽,邹泓.中学生人格五因素问卷的编制[J].心理发展与教育,2000,16(1):48-54.

[19]程建伟,刘华山.中小学生网络使用偏好问卷的编制[J].中国健康心理学杂志,2010,18(5):625-627.

[20]雷雳,杨洋.青少年病理性互联网使用量表的编制与验证[J].心理学报,2007,39(4):688- 696.

[21]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[22]杨洋,雷雳,柳铭心.青少年责任心人格、互联网服务偏好与“网络成瘾”的关系[J].心理科学,2006,29(4):947-950.

[23]杨洋,雷雳,柳铭心.青少年神经质人格、互联网服务偏好与网络成瘾的关系[J].心理学报,2006,38(3):375-381.

[24]YOUNG K S.Psychology of computer use:XL.Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype[J].Psychol Rep,1996,79(3 1):899-915.

[25]SONG I,LAROSE R,EASTIN M S,et al.Internet gratifications and internet addiction:On the uses and abuses of new media[J].CyberPsychology&Behavior,2004,7(4):384-394.

The relationship between adolescents' personality rait and pathologicalinternet use:The mediating effects of the preference use of the internet

WEI Lanyun,LIU Meng,LI Song,FU Liping*

(School of Eduaction Science,Guizhou Normal University, Guiyang,Guizhou 550001,China)

Abstract:727 adolescents were investigated in this study by using "Five-factor Personality Questionnaire for Middle School Students", "Questionnaire for Internet Use preference" and "Adolescent Pathological Internet Using Scale". It explored the relationship between adolescents’ personality traits of conscientiousness/neuroticism and pathological internet using(PIU), and examined the mediating roles of the preference use of internet in the associations between adolescents’ personality of conscientiousness/neuroticism and pathological internet use. The results showed that: The personality of conscientiousness is a positive predictor of the preference use of the internet for information and social interaction;The personality of neuroticism is a positive predictor of the preference use of the internet for information and entertainment;The conscientiousness personality has a positive prediction effect on PIU, but neuroticism personality has a negative prediction effect on PIU, the using preference of internet of entertainment information has a positive prediction effect on PIU;The information acquisition in adolescents' internet using preference has a partial mediating effect on both conscientiousness and neuroticism personality of the adolescent on PIU. What's more, the entertainment preference also has a partial mediating effect between Neuroticism personality and PIU.

Key words:adolescents’ personality; internet use preference; pathological internet use

文章编号:1004—5570(2016)02-0101-06

收稿日期:2015-05-25

基金项目:贵州师范大学研究生教育管理创新基金(创研2013(08))

作者简介:魏兰蕴(1990-),女,在读硕士生,研究方向:发展与教育心理学,E-mail:195491113@qq.com. *通讯作者:傅丽萍(1971-),女,博士,副教授,研究方向:发展与教育心理学,E-mail:lipingfu2000@163.com.

中图分类号:B844

文献标识码:A