经济视角下地方政府创新的差异性研究

——基于“中国地方政府创新奖”案例的数量和类型分析

曾森(武汉大学政治与公共管理学院,湖北武汉430072)

经济视角下地方政府创新的差异性研究

——基于“中国地方政府创新奖”案例的数量和类型分析

曾森

(武汉大学政治与公共管理学院,湖北武汉430072)

摘要:近年来,中国各级地方政府开展了众多政府创新活动,有着广泛的影响,也引起了研究者的兴趣。但是,随着地方政府创新的普遍化,各地区在创新数量和类型上存在着很大的差异。文章选取了七届“中国地方政府创新奖”的157个获奖案例,以数量和类型为维度,对各地方政府创新差异进行量化分析,并剖析了形成这一差异的深层原因。

关键词:政府创新;地方政府;创新数量;类型

目前学术界关于这一问题的研究也已经汗牛充栋。事实上,中国政府已经形成了一种创新的文化氛围[1],创新已经成为地方获得资源与行为正当性的方式。在有些地方,创新甚至被口号化、意识形态化、“盆景化”[2]。尽管如此,中国地方政府近些年开展的规模浩大、形式多样的政府创新活动,在一定程度上的确回应着社会的呼声,提升了政府的合法性与绩效,为全国性的政治创新和改革拓展了土壤,开辟了道路,其影响已经及于世界[3]。然而,各地区的地方政府创新在数量和类型上都差异巨大,这折射出各地区在市场化改革和探索自身经济发展模式中扮演着不同的角色,做出了不同的创新行为选择。那么,在大致相近的权力归属与宏观制度下,为何各地区会呈现如此大的差异?本文试图对七届“中国地方政府创新奖”入围项目进行案例分析,以揭示地方政府创新中的地区差异的内在原因。

一、案例选择

2000年,中央编译局比较政治与经济研究中心、中央党校世界政党比较研究中心和北京大学中国政府创新研究中心联合创办了“中国地方政府创新奖”,这是中国首个由学术机构按照科学的评估程序和评选标准产生的“政府创新奖”。为了体现其学术性与中立性,从2009年起,开始由北京大学中国政府创新研究中心这一纯民间学术机构独立举办这一活动。到目前为止,这一活动已经举办七届,产生了包括优胜奖和提名奖等各类获奖项目在内共157个地方政府创新项目获奖,其中优胜奖每届10名,提名奖等其他奖项各届数目不等[4-5],见表1。

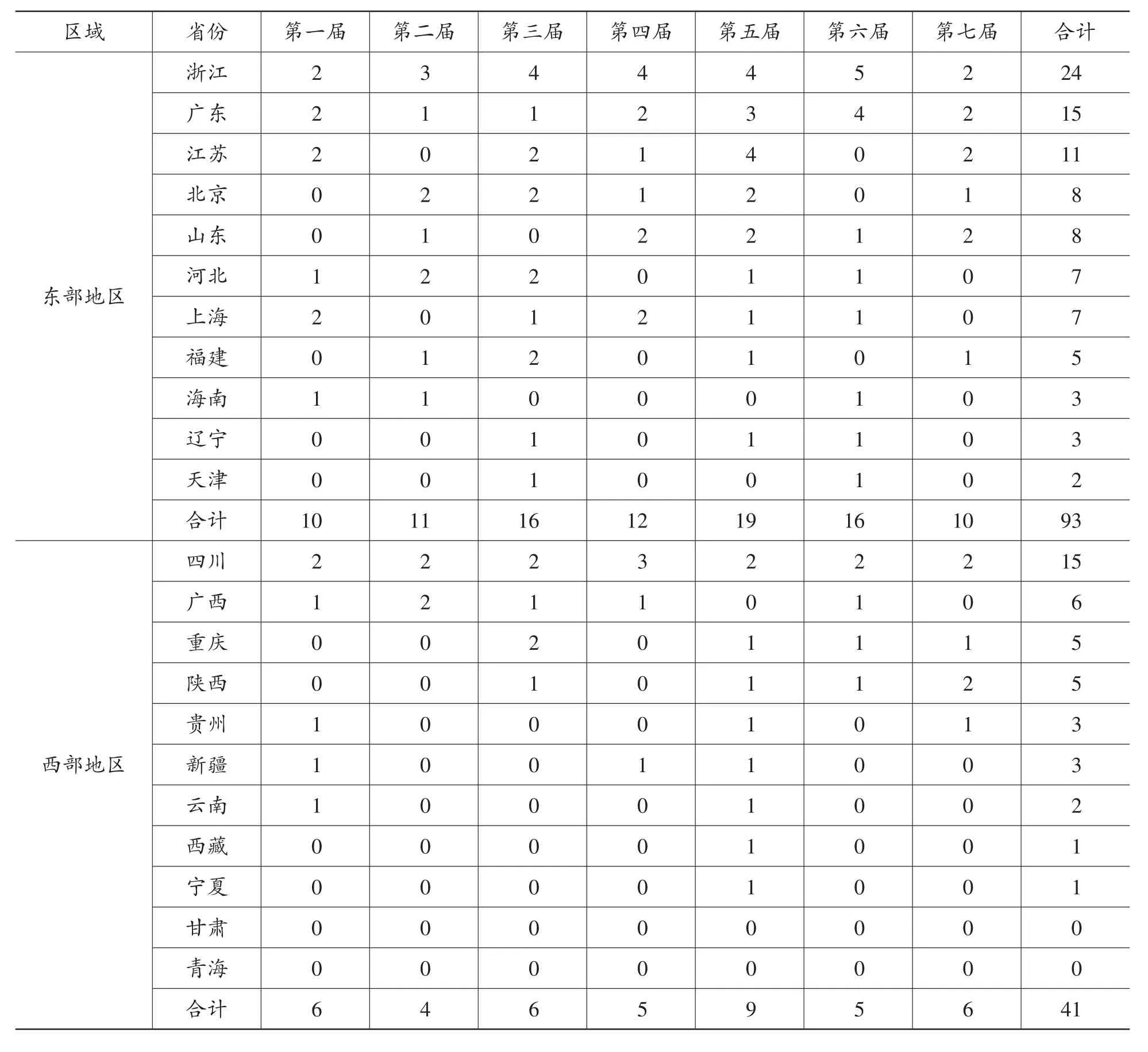

表1 七届“中国地方政府创新奖”数量分布 个

本文主要选取了七届入围的157名项目中作为分析文本,通过对中国各地区的入围项目进行比较分析,以发现地方政府创新奖的地区分布无论是在数量还是类型上存在着的显著差异。

二、地区差异性比较

在地区划分上,本文采用东中西三大地区划分的方法,并辅之以对特殊省份的具体分析。这种划分方法不免存在简单化的问题,但这种划分一方面契合了改革背景下国家的总体开发战略,另一方面与各地的总体经济发展水平存在高度相关性[6]。除此以外,本文从数量与类型两个视角去分析地方政府创新的地区差异,以期获得更为全面的认识。

(一)数量差异

对地方政府奖进行数量差异分析是对各地区政府创新最简单、最直观的比较,一定程度上可以反映各地区的创新动机与实践活动。笔者对东中西地区①(港澳台除外)七届政府创新奖入围项目进行整理,其结果如表2所列。

表2 东中西三个地区各省份七届“中国地方政府创新奖”入围数量②

续表2

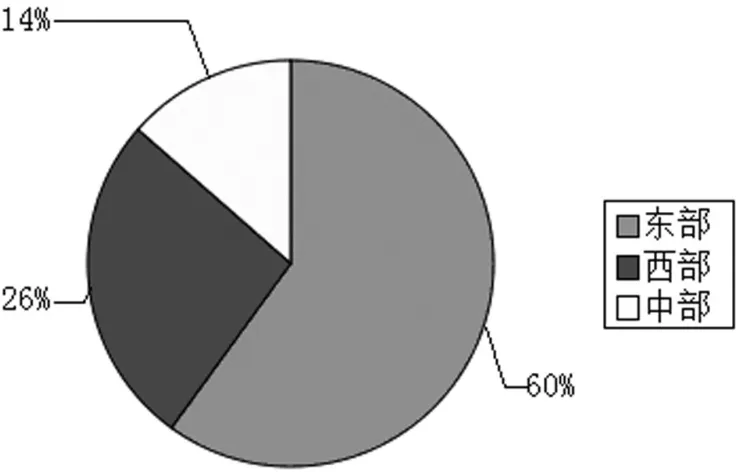

由表2可知,在七届共157个入围项目中,东部地区共占93个,所占比例约为60%,平均每省有8.4个项目;西部地区有41个,占比约为26%,每省约有3.7个;中部地区最少,仅有21个,只占总数的14%左右,平均每省只有2.3个项目入围(两个中央机关项目除外)。

充分借助大数据等计算技术,基于课程关键字、学员信息等数据的分析,为学员提供个性化资源推荐。依靠技术记录学员学习时间、终端系统等,形成用户行为数据,通过自动汇总分析系统将结果反馈给学员及干部网络教育决策人员。

图1 各地区在创新数量的比例分布

从各地区的政府创新的趋势来看,东部地区起伏不定,但始终位于领先位置;西部地区呈现先升后降的趋势,中部地区始终在低位徘徊,但近两届政府创新有所增加。总体来看,东部地区的领先优势虽然不断上升,但自第七届开始有减小的趋势,西部和中部地区在国家政策的引导下,开始奋起直追东部地区。

图2 各地区历届创新项目数量变化

图3 历届政府创新项目东中西部地区所占的比例变化

(二)类型差异

然而,各地区政府创新不但体现在数量上的差异,其创新项目的内容更能反映其创新的导向。按照“中国地方政府创新奖”的申报要求,获奖项目可以分成四大类,即政治改革类、行政改革类、公共服务类与社会管理类[7-8]。其中每一大类又可以分成几种小类,本文为了研究方便,主要关注入围项目的四大类型。根据已有资料,笔者对于各届政府创新项目进行了跨地区跨类型比较合统计,以一窥其中的规律。

从时间维度对七届政府创新奖入围项目各种类型的纵向发展趋势进行分析可以发现,政治改革呈现出明显式微的趋势,而社会管理创新却稳步增长,属于行政改革和公共服务的创新项目起伏较大,始终保持中等水平。

图4 历届政府创新各类项目入围情况变化

跨地区横向比较来看,东部地区几乎在各方面的创新都很活跃,一直保持遥遥领先的优势,中部地区四类创新都处于低位,西部地区在政治改革上取得不少成绩,其他创新项目也可圈可点[9]。

表3 各地区政府创新类型分布

结合时间和地区维度分析,政治改革在东部地区日渐活跃,而在中西部地区却出现相反的趋势;行政改革则较为稳定,在东部和中部有增长的趋势;东部地区的公共服务项目在第二届达到高峰后开始逐步下降,西部地区的公共服务创新有显著增长;在社会管理项目方面,各地区都比较不活跃,但近几年东部和西部地区也不断活跃起来。

三、原因透视

由此可见,在地方政府创新的数量与类型方面,各地区呈现出非常大的差异,而这种差异就发生在致力于市场化改革的中国大地,这不能不引起人们的思考。正如前文所说,各地区在“中国地方政府创新奖”入围的项目能比较好地反映各地区政府创新背后的深层原因。当然,我们不可否认,申报创新项目与颁布奖项时难免存在人为的地区平衡情况。但是,一般来说,这种情况目的在于减少地区之间的差异,而在这种情况,东中西部的创新差异仍然明显。因此,本文认为这种情况的影响可以暂时忽略。

既然如此,本文要解决的第一个问题便是:是什么原因导致了中国东中西部地区在政府创新频率和动力上的巨大差异?易言之,东部地区为何能在地方政府创新中走在全国的前列?

笔者认为,经济发展是导致东中西部政府创新差异的重要原因。自李普塞特以来,政治学者对于政治现代化特别是民主的关系著作颇丰,留下了不少经典分析[10]。正如民主制度与经济发展有着高度相关性一样,政府创新作为另一种政治发展的形式,也与经济这一因素联系密切。首先,经济总量与政府创新之间存在紧密的关系。如果以GDP作为衡量数据,东部地区的GDP总量远远高于中西部地区,其差距甚至又不断拉大的趋势。因此,东部地区与中西部地区的政府创新差距和经济差距保持了基本一致。由于“中国地方政府创新奖”采取自愿申报和推荐两种方式并以前者为主,因此申报数量是反映各地政府创新的一个指标。杨雪冬统计了统计了前五届中政府创新申报最多的10个省份,发现,其中有七个来自东部经济较为发达地区,其中浙江以99项位列榜首[11]。不但如此,经济发达地区在获奖项目也远远多于中西部地区,政府创新入围数量多的省份往往在经济总量上居于全国前列。我们以入围项目不少于七个(也就是平均每一届至少有一个项目入围)作为政府创新活跃省份,可以发现这样的省有8个,分别是浙江、广东、四川、江苏、北京、山东、河北、上海。从各省GDP排名来看,这8个省除了北京、上海这两个人口较少的直辖市外,都入围前八强。

图4 七届入围项目最多的省份(≥7)

随着而来的是经济发展阶段也影响着政府创新,特别是创新的类型。我们有理由相信,经济发展位于起步阶段时,较为依靠政府政策的支持,而处在这样阶段的省份,往往也比较重视行政改革,这一点也体现在西方国家现代化初期[12]。

但是,由于中国强政府的特点,事实上在经济改革前沿的东部和西部政府政策都很重要,因此对于行政改革都很重视。但是,在经济发达的省份,公共服务类的政府创新的确较为活跃,这主要因为经济发达地区有较为充足的财力可以支撑公共服务的项目。然而,根据笔者的观察,财政状况对于地方政府创新的影响是复杂的:强有力的财政能够促进地方政府在行政管理以及提供公共物品这一领域进行创新,但财政富裕的地方政府也难免会产生坐享其成、不思进取的观念。相反,财政状况困难有时使地方政府在解决其固有问题时不再有现成的手段,因此必须采取新的举措和手段来应付其面临的棘手的问题,例如四川近年推行的乡镇领导的公推公选改革;但也可能抑制地方创新,就像中西部很多省份那样。

另外,经济发展的模式对于政府创新也有所影响。民营经济发达的地区往往在政府创新较多且较成熟的省份。改革开放以来,各地方政府勇于创新,开创了不少有特色的经济模式,促进了经济发展。这些模式主要有:以“温台模式”为核心的“浙江模式”[13]以江苏南部和浙江北部为核心的“苏南模式”以及以“深圳特区模式”、“顺德模式”和“东莞模式”为核心的“珠江模式”,还有“上海模式”等等。这些地方政府即使政府创新的活跃主体,也是民营经济繁荣额推动者。其中,浙江更是在民营经济发展与政府创新上都走在了全国第一。韩福国认为,与其经济实力相比,山东的政府创新偏低,其原因在于山东经济是以国有和集体大中型企业为主,因此其地方政府在政策和制度上能够发挥的空间较小,因此创新激励比较低。另外,在经济增长高度依赖于自然资源的省份,其经济发展与政府创新之间的关联性一般不强,这在山西和内蒙古表现得比较明显。在创新类型上,韩福国教授将浙江和四川进行比较,认为东部地区发达的民营经济推动了行政改革。

除了从经济规模和模式看,一些学者还认为经济增长率与在某种程度上促进了政府创新。但是,笔者认为,由于经济增长受影响因素众多,“中国地方政府创新奖”举办时间还不够久,因此难以论断经济发展速度是影响地方政府创新的原因之一。

四、影响机制

那么,经济发展程度和模式的不同又是怎样引起各地区政府创新差距的呢?首先,经济实力不同的地区,其政府和执政的官员所掌握的资源是不可同日而语的。政治创新需要成本,克服创新成本的束缚的能力在很大程度上取决于经济发展水平。根据陈雪莲的研究,政府创新过程中最大的困难就在于资金不足[14]。然而,东部经济发达地区经济实力雄厚,可以较好地克服资金不足的困难,推动和推广其政府创新。经济因素导致的另一个重要的资源是与中国的整体制度有关的。东部地区是改革开放的前沿地带,最早被赋予了更大的财政放权和地方自主权,这使其相应的得到更多的政府创新的制度空间。高新军就认为,财政放权的力度和广度的确能促进政府创新的展开和延续。随着改革的深入和经济发展,地方政府和官员提升了自己的地位,掌握了更大的政治资源,在与其他政府博弈的过程中占据着有利的位置。事实上,在中国官员晋升机制下,除了一些特殊地区,东部地区任职的官员晋升几率更大,上升渠道更多,并且其晋升的高度也普遍高于中西部地区。在政府创新中,主体是各级政府领导人以及官员群体,不少创新项目是由地方党政担任领导职务的官员发起及推动的。因此,政府创新的频率与持续性也就与官员本人的政治晋升有着较为密切的关系。同时,创新者与各级党政官员的关系也影响着政府创新。杨雪冬列举了创新者需处理的四对关系:创新者与整个机构内部领导班子成员的关系、创新者与下级的关系、创新者与上级的关系、创新者与同级部门的关系[11]。在中国的政治生态下,能否获得体制的认可和上级的肯定成为政府创新持续的关键因素。在这方面,经济上和晋升体制上占有优势的东部地区显然要有利的多。

然而,这种经济实力带来的资源和能力并一定带来政府创新,地方政府及其官员的创新压力可能更重要。事实上,正如韩福国认为的,政府的创新往往是被“逼”出来的。吴建南也认为,环境所迫、内在和外在的种种压力导致地方政府不改革不行、不创新不行。也就是说,东部地区政府创新较多的原因是与伴随经济发展而来的“绩效鸿沟”有密切关系的。美国学者荣迪内利(Dennis A·Rondinelli)总结西方政府创新的经验时归纳了创新的两个动因,其中一个就是公众期望与组织绩效之间的绩效鸿沟(Performance Gaps)[15]。这种绩效鸿沟在东部地区表现在两个方面。一方面,随着经济现代化,刚性的政治体制本身就显得滞后,甚至阻碍着市场经济的发展和成熟。在浙江,严格限制的民间融资阻碍了民间融资,繁琐的行政审批制度也不利于活跃民营经济,这些过时的制度早已遭受诟病。在这种情况下,如果地方政府不进行改革创新,那么就可能陷入“诺斯悖论”而无法自拔。一些在传统滞后的治理模式引导下的地方政府已经在治理上陷入危机,甚至激发了众多群体性事件,威胁着社会稳定和谐。而杨雪冬认为,危机是地方政府创新的主要背景,在目前的地方政府创新中,已经形成了“危机—人事变动—创新”这样一个标准格式。另一方面,市场经济的发展也冲击了旧的合法性来源。在革命和意识形态作为合法性支撑的今天,政府的绩效特别是经济绩效成为民众评判政府的主要依据。同时,不断壮大的社会舆论和社会参与也推动了政府创新的发展,形成了所谓的“倒逼”机制。随着公众不断上升的期望。进行政府创新,是缩小绩效鸿沟、缓解政府与社会的关系的必由之路。不可否认,这可能给地方政府上下级关系造成复杂的后果,但总体来说,政府创新可以通过更好的方式来实现其合法性目标。

事实上,市场经济成熟也壮大了市民社会的力量,而市民社会可以在政府创新上助地方政府一臂之力。据何增新的研究,在前六届139个入围项目中,与国家和社会的协同治理相关的项目高达92项,占全部入围项目的66%以上。随着公民参与对于政府创新越来越重要,媒体、学术界、社会大众也予以普遍关注。本文所讨论的“中国地方政府创新奖”就是反映学术机构对于创新政府治理方式的重视。公民参与程度也作为评价创新项目的六个指标之一,其目标在于“有助于提高公民的政治参与,增加政治透明度,使公民对地方事务拥有更大的发言权”。在这样的地方,公共服务和行政管理类创新往往也比较多。浙江、广东、北京、上海都形成了比较成熟的公共社会,而这几个地区在这两类创新中都走在全国的前列。随着中西部地区省份经济的发展,民众参与的扩大,这两类创新项目近些年也有所增长。

总而言之,东部地区之所以创新活跃,除了其相较于中西部地区更丰富的创新资源和更强的创新能力之外,同时得益于经济发展带来的“绩效鸿沟”,也是公民社会推动的结果。

当然,经济对于政府创新的影响分析会受到其他因素的挑战。最大的挑战,可能来自于中部地区的政府创新始终少于西部这一事实。从经济总量和经济发展阶段来看,中部显然都要高于西部,那么,又是什么原因导致政府创新地方这种“中部塌陷”的现象呢?一个解释的原因可能是中部地区省份要比西部少(中部有9省,而西部11个),因此,其创新的地方政府数量也会少于西部地区。不过,数据显示,西部地区无论是从各届创新项目还是创新数量上都是中部的两倍以上。一个最有力的解释是,这主要是因为政策导向的结果。自西部大开发以来,中央政府全面性地对于西部地区进行政策倾斜。因此,中央政府在西部推动了一些政府创新项目,四川更成为中国基层乡镇选举的国家试点省份。因此,其政府创新入围项目虽多,但主要集中在政治改革方面,其他类型的创新较少。如果提出四川的获奖项目,西部地区的创新项目数量(26个)也就和中部地区相差无几(21个)。纵览西部各省,可以发现政治改革往往是最主要的,而其他的改革较少并且不成熟。事实上,就连政治改革在东西部都有很大的差异。正如前文所说,西部的不少政治改革都是上级政府甚至中央政府作为试点推动的,其实施范围也有限。例如,今年推动的民主选举类政府创新实践仍停留在县乡等较低政府层级上和少数省份范围内,影响有限。相反,东部地区的许多政治改革类项目背后的经济动机比较突出,其影响和推广范围也较大。例如近年来温岭市开展得如火如荼的“民主恳谈”项目,其实是为了应对乡镇预算增加而采用民主恳谈的形式,以实现预算公开,因此将之归为政治改革类政府创新项目。其实施以来,深受各届好评,成为政府创新的典范。因此,即便在现有数据进行全面分析,恐怕都难以穷尽政府创新的经济影响因素。西部创新项目之所以多于中部,主要在于政策推动的结果,并不削弱本文所论述的政府创新的经济影响。

总之,政府创新提高了地方政府的治理水平,增强了合法性,为中国政治的全局性改革铺平了道路。过去三十多年的经验表明,地方政府的改革创新对于促进经济的发展起到了关键的作用。这似乎印证了戴慕珍的观点。因此,政府创新与经济发展两者的关系是互为促进的。正如陈国权对浙江现象做出的分析表明的,浙江地方政府创新与强县发展形成了互强互动格局:地方政府创新推动了强县发展,而强县发展又激励地方政府进行更多的创新,由此形成的良性循环促成了浙江经济社会的成功转型。中国未来几十年的经济和政治发展也有赖于形成这样的良性循环。如何强化政府创新的动力机制,推动经济的发展和人民生活水平的提高,形成经济与政治的良性互动,这是摆在政府官员和政治学者的一大挑战。

注释

①表中东中西三大区域的划分和数据参考:中国政府创新网,http://www.chinainnovations.org/。

②从第六届开始,“中国地方政府创新奖”开始为中央国家机关的优秀创新项目设立“中国政府创新奖特别奖”。第六届地方政府创新奖的两项特别奖由国家林业局和国家气象局的创新项目获得(在表中并未列出,表3同)。

参考文献

[1]韩福国.中国地方政府创新持续力研究[J].公共行政评论,2009(2):152-171.

[2]杨雪冬.简论中国地方政府创新研究的十个问题[J].公共管理学报,2008(1):16-26.

[3]吴建南,马亮,杨宇谦.中国地方政府创新的动因、特征与绩效——基于“中国地方政府创新奖”的多案例文本分析”[J].管理世界,2007(8):43-51.

[4]俞可平.政府创新的中国经验:基于“中国地方创新奖”的研究[M].北京:中央编译出版社,2011:10.

[5]杨红.地方政府创新对国家治理现代化的启示——基于“中国地方政府创新奖”的样本分析[J],陕西理工学院学报:社会科学版,2014(3):16-21.

[6]韩福国.地方政府创新与区域经济增长的关联性——基于中国区域间地方政府创新差异的跨案例分析[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2012(2):161-177.

[7]俞可平.前言中国地方政府创新[M].北京:社科文献出版社,2002:189.

[8]俞可平.政府创新的理论与实践[M].杭州:浙江人民出版社,2005:23.

[9]何增科.中国政府创新的趋势分析——基于五届“中国地方政府创新奖”获奖项目的量化研究[J],北京行政学院学报,2011(1):1-8.

[10]西摩·马丁·李普塞特.政治人:政治的社会基础[M].张绍宗,译.上海:上海译文出版社,2011.23.

[11]杨雪冬.过去10年的中国地方政府改革——基于中国地方政府创新奖的评价[J].公共管理学报,2011 (1):81-93.

[12]俞可平.应当鼓励和推动什么样的政府创新——对中国地方政府创新奖入围项目的评析[J],河北学刊,2010(2):123-128.

[13]陈国权,李院林.地方政府创新与强县发展:基于“浙江现象”的研究[J],浙江大学学报:人文社会科学版,2010,39(3):7-11.

[14]陈雪莲.地方政府创新的驱动模式——地方政府干部视角的考察[J].公共管理学报,2009(3):1-11.

[15]何增科,王海,舒耕德.中国地方治理改革、政治参与和政治合法性初探[J].经济社会体制比较,2007 (4):69-77.

[责任编辑:胡亭亭]

●经济研究

Difference Analysis on Local Government Innovation from the Perspective of Economy-Based on the Quantities and Types of“Chinese Local Government Innovation Awards”

ZENG Sen

(School of Political Science and Public Administration,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:In recent years,as numerous government innovations have been carried out by governments at all levels in China,its widespread influences have grown,even drawing the researchers’attentions.As the popularization of local government inno⁃vation,there are differences among regions on the category of quantity and type. Based on 157 cases of seven consecutive “Prizes for the Innovation of Chinese Local Government”,the article makes a quantitative analysis of the differences of local government innovation of regions in two dimensions,and explores its underlying causes.

Keywords:government innovation;local government;innovation quantity;type

中图分类号:D67

文献标志码:A

文章编号:1674-8638(2016)02-0070-07

DOI:10.13454/j.issn.1674-8638.2016.02.013

收稿日期:2015-08-22

作者简介:曾森(1990-),男,江西吉安人。硕士,研究方向:中国政治,政治平等。