阿尔伯克基地震实验室

——全球地震学50周年回顾

阿尔伯克基地震实验室

——全球地震学50周年回顾

0引言

阿尔伯克基地震实验室(The Albuquerque Seismological Laboratory,ASL)位于新墨西哥州阿尔伯克基东南约15英里处,紧邻柯特兰空军基地南部的伊斯莱塔印第安人保护区。阿尔伯克基地震实验室为全球地震台网和美国国家地震监测系统分布在世界各地的地震台站,提供安装、维护以及操作支持,并作为最大的地震仪器测试设备基地服务于美国政府。

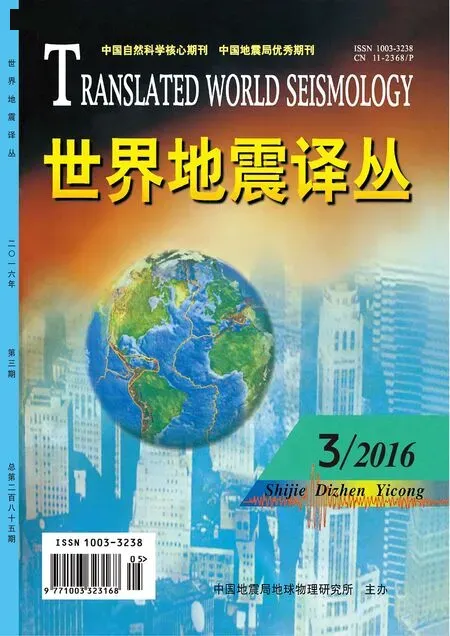

阿尔伯克基地震实验室,作为美国海岸与大地测量局地震处的地震观测站和仪器室实验室成立于1961年。该实验室位于人烟稀少的曼札尼诺山中,在这样的环境下进行的实验可以减少地震仪器的人为噪声干扰。美国海岸和大地测量局的雇员Frank Werner,James Devine和Joji Tomei选择了伊斯莱塔印第安人保护区进行大量地震噪声研究。这些噪声研究早在1959年就开始在美国的许多地方进行了。该实验室的地点选择不仅考虑到地噪声,同时得到了大学和科研机构的支持,拥有适合的物流和较好的生态环境。1960年启动实验室建设项目,当时为了仪器测试的需要在寒武纪花岗岩上炸出了两个40英尺深的地下隧道(图1)。同一时期,世界标准地震台网(WWSSN)也处于计划和设计阶段。由美国国防部高级研究计划局(DARPA)设计的全球标准地震台网(图2),设想在60多个国家和岛屿建设120个规范的地震台。阿尔伯克基地震实验室被认为是台站安装和维护中心最理想的地方。美国国防部高级研究计划局为全球地震标准台网投入资金,还为他们建了一幢用于活动的楼房。阿尔伯克基地震实验室在1961年6月19日正式运行,ALQ台站作为全球标准地震台网的第一个台站被安装在地下隧道中。截止到1965年,已安装了111个台站,直到1971年,最后一个位于巴西的巴西利亚BDF台站安装完毕。到1990年代中期,全球标准地震台网的地震观测和可用数据的产出被认为是最重要的进展(图3)。除了全球标准地震台网的一些研究外,阿尔伯克基地震实验室还开展了包括对1964年在阿拉斯加威廉姆海湾发生的震级为9.2级的大地震在内的余震研究。地震学家携带超过5 000英镑重量的地震设备从阿尔伯克基出发在地震发生后2天就抵达安克雷奇布设仪器设备来记录余震。在第二天,第一个便携系统被布设完毕。多年来,阿尔伯克基地震实验室的工作人员参加了众多的地震现场实验和爆炸研究,率先研发了很多地震监测系统,包括在阿拉斯加和太平洋区域的海啸预警系统以及里奥格兰德裂谷地震网络监测系统。

1阿尔伯克基地震实验室

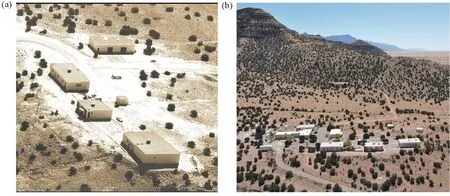

由于技术的进步,阿尔伯克基地震实验室在1971年开始安装了第一个高增益长周期数字地震台网(JGLP)。紧随其后的是数字地震记录台网的建设,包括地震观测研究(SRO)、可调性高增益长周期观测(ASRO)、数字化世界标准地震仪台网(DWWSSN)和中国数字地震台网。这些地震台网就是众所周知的全球数字地震台网(GDSN)。全球数字地震台网通过阿尔伯克基地震实验室的数据采集中心对这些数据进行收集、数据质量监控,产出高品质的多维窄带的地震数据(峰值近1~25s)。这些早期数字地震台网观测系统的实验经费由美国国防部高级研究计划局资助。早期地震观测系统实验的经验,为今天的宽频带地震台网的建立奠定了基础。参加全球数字地震台网建设的其他机构,其中包括大学和美国空军(图4)。

图1 阿尔伯克基实验室全景对比:(a)1962年;(b)2011年

图2 世界标准地震台网系统,包括地震计、电流计、滚筒记录仪和时间控制台

图3 世界标准地震台网,安装时间1962~1971年

图4 (a)1970年代早期Russ Wilson修理全球标准地震台网组件;(b)阿尔伯克基地震实验室工程师Gary Gyure维护数字采集全球台网设备系统

在1960年代中晚期,为实现现代化和政府职能重组,在美国商务部内组建了美国环境科学服务管理局(ESSA),然后在1970年又组建了国家海洋大气管理局(NOAA)。海岸与大地测量局首次并入美国环境科学服务管理局,然后在美国国家海洋大气管理局的帮助下重组。1971年地震学研究被移到环境研究实验室,随后在1973年,被转移到美国政府内政部的美国地质调查局(USGS)。

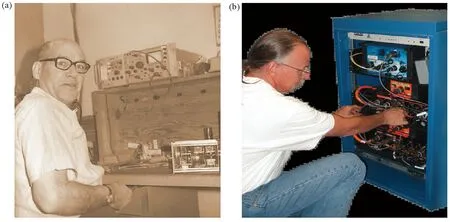

1984年,美国地质调查局与国家科学基金会(NSF)建立伙伴关系,并与美国地震学联合研究协会(IRIS)联合建立了新的宽频带数字地震台网,称为全球地震台网(GSN)。阿尔伯克基地震实验室为全球地震台网在设计研究、开发站点、技术规划和仪器规范,以及新系统测试中发挥了关键性作用(见图5,图6)。全球地震台网是建立在早期全球台网基础上的,它包括世界标准地震台网和加利福尼亚大学国际部署的加速度计台网(IDA)。最初部署开始于1991年,截止到2011年,网络覆盖150个台站。

图5 (a)1970年代Larry Jaksha在屏幕上测量地震波;(b)2011年Tyler Storm对数字地震波质量监控

图6 阿尔伯克基地震实验室地震仪器测试工程师Gary Holcomb和Leo Sandoval在阿尔伯克基地震实验室地下室进行测试

2现在的阿尔伯克基地震实验室

现在,阿尔伯克基地震实验室是美国地质调查局位于科罗拉多地质灾害科学中心的一部分。它的设施由15个部分组成,包括先前建立的2个地下隧道,5个小孔径井和一些地窖。由于阿尔伯克基地震实验室设在遥远的地方,一直保持着极低噪声环境,适合地震计的原始校准、测试以及新仪器研发。

图7 阿尔伯克基地震实验室工作人员在南极QSPA台站给270m深的井安装KS54000地震计

阿尔伯克基地震实验室的工作人员对全世界近60个国家、超过180个台站进行管理和维护。阿尔伯克基地震实验室支持全球地震台网和美国国家地震监测台网系统(ANSS)的运行和维护,确保其数据质量和数据的完整性。

全球地震台网和美国国家地震监测台网系统,通过美国地质调查局的国家地震信息中心和美国国家海洋大气管理局海啸预警中心,对全球进行实时地震监测;同时通过全面禁止核试验条约组织和美国空军对核试验进行监测;推动世界广大研究人员对地震发生过程以及一些地球物理方面的问题进行科学研究。

阿尔伯克基地震实验室,通过建立的设备维修中心支持美国国家地震监测台网系统网络。维修中心还服务于美国地质调查局和美国地质调查局以外的台网,美国国家地震监测系统通过提供设备备件,追踪设备故障,以及履行监管设备的维修(见图6,图7)。

3中美合作第三期改造

从1980年中美双方签署地震合作备忘录、1992年中国数字地震台站的第二期、到2012年第三期技术改造,中美双方地震监测合作已经走过了33年(见图8,图9,图10)。

1983年5月中国地震局与美国地质调查局开始规划设计中美合作的中国数字地震台网(CDSN),到1986年建成了北京、佘山、牡丹江、海拉尔、乌鲁木齐、琼中、恩施、兰州、昆明等9个数字化地震台站,以及中国数字地震台网维修中心、数据管理中心组成的我国第一个国家级数字地震台网。1991年和1995年又分别增设了拉萨和西安2个数字地震台站,1993~2001年,中美双方对中国数字地震台网进行了二期技术改造,使台网的硬件、软件系统符合美国地震学联合研究协会在全球建立的数字地震台网的技术规范。

图8 中美合作备忘录

图9 工作人员合影

图10 中国数字地震台网

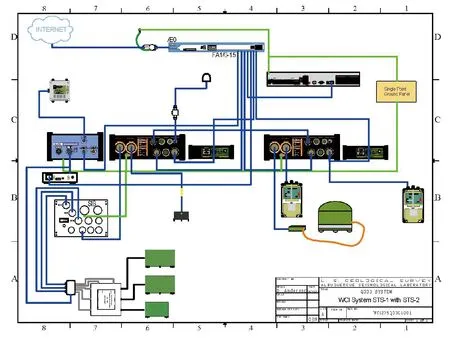

图11 LSA台站技术改造系统图

为了提升中国数字地震台网的数据质量及可维护性,中国地震局支持该中美地震科技合作项目的升级改造,由中国地震局地球物理研究所与美国地质调查局阿尔伯克基地震实验室共同执行。经过双方协商,2011年对中国数字地震台网台站进行了升级改造调查。中美双方于2012年8月27日到31日就中国数字地震台网的全部10个台站的三期升级改造相关事宜在北京进行会谈。

中美合作中国数字台网项目的美方负责人、美国地质调查局Lind Gee博士于2012年8月28日在中国地震局地球物理研究所就全球地震台网的建设和数据质量保证,阿尔伯克基地震实验室的地理位置、生活环境、人员组成、发展情况,以及与中国的合作等方面做了介绍。随后提出全球地震台网系统老化的问题以及美方对全球地震台网系统的改造方案,并对改造过程中应用的新仪器进行了展示和介绍。与会的专家们对美方采用的新仪器很感兴趣,并进行了深入的交流。同时,美方也就共同改造中国数字地震台网的方案进行了交流,就合作的日程安排进行了讨论。

中国地震局地球物理研究所成立了以周公威研究员为顾问,以李丽、郑重、杨大克等研究员组成的专家团队,与美国地质调查

局阿尔伯克基地震实验室的Gary Gyure和Joel Edwards就升级改造的关键技术与步骤进行多次会谈。最终,确定自2013年1月开始,双方联合开始对10个中国数字地震台网台站进行第三期改造。

本次升级改造的主要内容,以STS-1长周期地震计为核心,对全部地震计进行更新、检查,其中用STS-2.5替换STS-2和GS-13短周期地震计,用ES-T替换FBA-32加速度地震计,同时更换STS-1地震计的反馈电路,改进安装和密封方式;对供电系统、数据采集系统、数据存储系统、数据传输系统及监测控制系统进行全面更新(见图11);对台站的分析系统进行升级,提供了新的工作站及所需的处理、分析、监控软件。经过此次升级改造,台站硬件设备得到了全面的提升,更加便于监控和维护,数据质量也得到了明显改善。

目前,中国数字地震台网是全球地震台网的一个重要组成部分。

Lind Gee

译 者 简 介

张爽(1975—),女,中国地震局地球物理研究所工程师。在中国数字地震台网从事台站数据传输、数据处理以及小孔径地震数据研究。E-mail:shuangz@cea-igp.ac.cn。

靳志同,男,防灾科技学院讲师。E-mail:jzt2006@163.com。

编译自美国地质调查局阿尔伯克基地震实验室Lind Gee赠送的材料

张爽 译.2016.阿尔伯克基地震实验室——全球地震学50周年回顾.世界地震译丛.47(3):261-268.doi:10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201603008

消息

中国地震局地球物理研究所张爽译

中国地震局地球物理研究所周公威校