社会治理中的舆情偏向与法理公正

刘蓓朱义正(暨南大学新闻与传播学院 广东 广州 510632)

社会治理中的舆情偏向与法理公正

刘蓓朱义正

(暨南大学新闻与传播学院广东广州510632)

【内容摘要】在利益格局调整的转型期中国,客观矛盾激化,各种群体性事件频发。客观矛盾在新媒体环境下带来网络舆情的空前活跃。不可否认,网络舆情在社会治理方面能起到监督公权力、下情上达等作用,然而舆情的民粹主义偏向也使社会治理面临更加棘手的舆论压力。如何借助法理公正来纠正舆情偏向,是新媒体环境下社会治理的重要议题。

【关键词】社会治理网络舆情民粹主义司法公正

2015年6月中下旬,修改法律、“严惩人贩,一律枪毙”的呼吁在微博和微信被刷屏。这种极端的诉求引起大众的情绪共鸣,理性的声音被愤怒的网民攻击。裹挟民粹主义倾向的网络舆情严重干扰社会治理,对司法公正的冲击已经从“舆论审判”演变为对法律变革施加压力的程度。

一、从社会治理的角度审视网络舆情

(一)网络舆情对社会治理的积极意义

在变革的中国,社会治理方式的变革成为大家瞩目的部分。在以统治和管理为主的社会治理模式下,信息流通被政府严格管控,民意上达的通道往往被阻断,难以形成具有监管效用的舆情。在互联网高度渗透、传播媒介高度融合的今天,互动、表达已经深入嵌刻在人们使用互联网传播和使用的各个环节。伴随着我国网民规模的不断扩大,网络舆情不断与社会舆论逐渐趋同,对网络舆情的监测无疑具有积极意义:

第一,网络舆情暴露出亟待解决的多层面社会问题,无孔不入的社交媒体将以往难以察觉的社会问题以立体的方式呈现出来;第二,网络舆情建构起一个公共空间,为某一公共议题公开、理性、思辨的讨论提供基础;第三,网络带来的话语权扩散,使得网络舆情具有强大的监督作用,提高公民的政治参与,制约社会治理过程中的公权力。

(二)社会治理危机:法理公正受舆情冲击

网络舆情基于互联网语境而产生,自然带有互联网非理性的弊端。在新媒体的语境下,掌握话语权的民众与传统的精英话语之间存在着天然冲突,民粹主义的舆情偏向在这样的环境下滋长起来,其极端平民化的取向,严重影响了社会治理的正常运作。

研究者在表述民粹主义时,都承认其平民倾向、反对权威等特点,这些特点将民粹主义饰以民主的外衣。在俞可平看来,“作为一种社会思潮,民粹主义的基本含义是它的极端平民化倾向,即极端强调平民群众的价值和理想,把平民化和大众化作为所有政治运动行业政治制度合法性的最终来源,以此来评判社会历史的发展”。[1]

应当承认的是,民粹主义的网络舆情偏向在一定程度上反应了民意,是民众在掌握话语权后的利益表达,也是一种较为有效的监督。但是,网络舆情在民粹主义的推动下,容易沦为简单的情绪宣泄,从而产生群体极化效应,加剧二元对立的思维方式。

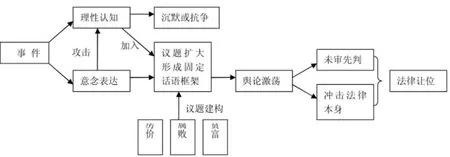

受民粹主义的推动,网络舆情的内在逻辑是反叛的,不停地削弱社会治理的理性。当情绪化的民众掌握舆论议程时,本来合理的诉求就演化为一种舆论绑架,最突出的表现就是对于法理公正的冲击。司法作为一种社会治理的方式,受到民粹主义舆情偏向的严重影响,从舆论绑架到未审先判,再到“人贩一律处死”中对于法律本身施加的压力,民粹主义已经成为社会治理中的突出问题。(见图)

此外,民粹主义塑造一种绝对的二元对立,民众与精英、大众与政府的截然对立,会加剧“塔西佗效应”①,对政府社会治理的信任难以修复,这种不信任的情绪蔓延开来,营造出一种暴戾、怀疑的网络舆情,解构精英话语。

二、混乱的场域:博弈中的舆情偏差

在布尔迪厄看来,社会空间作为一个场域,既是力量的场域,又是抗争的场域。[2]网络空间开放包容的“场域属性”,给多元化的思潮提供了相互抗争的可能。泄愤的民粹主义将理性话语排挤到场域的边缘,舆情因而发生偏差。2015年6月17日,“人贩一律处死”的相关话题被广大网友刷屏,民众的死刑呼吁和专家的法理考量态度差别显明,对于“人贩是否应该一律死刑”,一时成为舆情热点。

(一)关于人贩问题的舆情博弈

1.舆情潜伏:累积的社会矛盾

任何舆情的爆发都有其社会根源,社会矛盾处于相对静止的状态不断积累,公众意见散落分布等待舆情的引爆点。

拐卖儿童的问题在我国屡禁不止,随着社会生育率的下降,人口红利期过去,孩子在家庭里的重要程度更加凸显。腐败问题掏空了司法信任的社会基础,在民众看来,贩卖儿童的问题屡禁不止是法律的缺位。中央电视台播放的纪录片《关爱成长呵护未来》第一集《丢失的孩子》,成为客观社会矛盾引爆点,“人犯一律死刑”的网络舆情迅速膨胀。

2.舆情发酵:社会治理问题的暴露

不断酝酿的社会矛盾往往在象征性的事件中爆发。民间对于人贩的痛恨,被微信、微博的“贩卖儿童一律死刑”的图片号召激发,人们纷纷转发、承诺,声称“我坚持建议国家改变贩卖儿童的法律”。在短短的一个小时,仅微信朋友圈的“承诺者”就达到了50万。

网络舆情的爆发,实际上是社会治理过程中矛盾的暴露。民间舆论场对于司法的固有偏见、对于拐卖儿童问题的不满,在“人贩一律死刑”的舆情中凸显出来。然而,关于社会治理的讨论本应是官方和民间的理性建构,却因民粹主义思潮的推动走向舆情偏差。

3.舆情高涨:不同话语间的博弈

在议题发酵过后,一些法律专家进行了理性思考。北京大学法学教授贺卫方在说道:“不明白为什么还有人那么迷信死刑的震慑作用?……动辄使用死刑,看上去很解恨,但实际上会导致更普遍的规避和逃脱。”[3]在凤凰新闻客户端推送的文章《我为什么不支持人贩子一律死刑》中,作者表示“根据刑法规定,拐卖儿童妇女已经是重罪,若‘一刀切’全判死刑,……会导致被拐的儿童的存活率降低。”[4]这些言论在承认社会治理积病存在的同时,从专业角度出发探讨社会治理的问题,引导舆情。

然而这种理性的思考却遭到网民的一片谩骂。在凤凰网的文章推送后,评论几乎是一边倒的反对,其中不乏对作者的攻击“因为人贩没有拐你家的”等等。据新浪调查显示,赞成“人贩一律死刑”的网友达到了80.7%。[5]民众的情绪化诉求隐含着暴戾,精英话语被解构,在民粹主义的推动下,非理性的舆情优势明显。严重干扰了社会治理的正常运行。

4.舆情消退:情绪性舆论的回落

在对人贩仇恨的发泄过后,民众隐含的愤懑情绪得以暂时消解,关于“人贩一律死刑”的舆情渐渐冷却,原本被情绪化表达遮蔽起来理性需要显露出来。这一网络舆情除了凸显出拐卖儿童屡禁不绝的社会治理积弊外,网络舆情的民粹主义偏向更加值得警惕。

(二)民粹主义舆情偏向产生的原因

在“人贩一律死刑”的网络舆情,两个截然相反的态度,正是社会治理中精英意识和民间话语的表达。而民粹主义在民间舆论场的滋长,有其深刻的社会根源。

取τ2=-Msign(Exx4),则有(x)≤0。换言之,存在bang-bang控制律,使V(x)单调不增。由拉萨尔不变集原理[9]可知,系统将收敛到不变集。

1.客观矛盾激化对司法的不满

“哪里有普遍的怨恨情绪,哪里就有民粹主义。”[6]司法混乱情况在中国屡见不鲜,民众对我国的司法体系缺乏信心。在2015年全国人大会议中,最高人民法院报告:在2014年全国法院清查虚假诉讼案件3387件,立案查处307人;查处利用审判执行权违纪违法干警863人。[7]最高院主动报告这些数据,一方面是因为近年来我国反腐力度大大增强,另一方面说明司法腐败已到了不得不重视的程度。人贩问题又是社会治理中的积弊,对于该议题的意见散落分布,一旦出现导火索,舆情就会迅速引爆。

2.网络舆论主体的平民化倾向

据中国互联网信息中心(CNNIC)《第37次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2015年12月,中国网民规模达6.88亿,全年共计新增网民3951万人。在年龄构成中,我国网民以10- 39岁为主要群体,比例达到79.1%。在学历结构中,高中专学历以下的网民占到80.3%。在职业构成中,学生所占比例达到25.2%,个体户和自由职业者占22.1%,无业、失业人群占到5.7%。在网民收入结构中,月收入超过3000元的网民仅占比23.4%。

通过数据我们可以看到,网民的主要构成是现实社会意义上的弱势群体,为民粹主义的盛行提供了潜在的追随者。在“人贩一律死刑”事件中,舆情的发酵源于民众对人贩子的仇恨,这种情绪化的诉求迅速获得了大量网友的支持;随后,在专家的理性思考出现后,民粹主义将舆情转向攻击精英,数量的优势使得非理性的宣泄淹没理性表达。

3.网络言论自由界限的模糊

在疯狂转发的“人贩子”号召图下有一个推广链接,跳转过去后是一家婚恋网站。因此也有观点认为,这次的舆情是一次商业营销,而正是由于言论监管的缺乏才出现这种恶意营销的泛滥。

三、以法理公正重构网络舆情的理性

民粹主义对司法具有天然的侵略性,而司法又是社会治理的重要方式。因此从法理公正出发,对偏向舆情治理,是一种可能出路。

(一)国外舆情治理模式

网络的不断发展壮大给世界各国的舆情治理提出挑战,西方国家的治理多采取法律规范和市场调节的方式。

作为互联网发源地的美国,网络舆情的治理较为成熟,主要从内容把关、秩序协调和安全维护三个维度进行[9],政府和社会协调治理。在立法方面,美国对于网络舆情治理以判例法的方式进行,不断根据网络发展的情况完善,保证了法律的连贯性与时效性。

在德国,20世纪90年代制定了世界上首部关于互联网的法律《多媒体法》,以管理网民在互联网上的行为,并将网络言论纳入法治的框架,网络言论自由也有了制度保证。[10]

我国目前处于社会转型期,矛盾激化,诸如民粹主义的思潮泛滥,网络舆情呈现出罕见的复杂状况,这些国家舆情治理措施对我们有很强借鉴意义。

(二)中国网络舆情偏差的矫正

1.理念转变:重塑司法权威

网络舆情的爆发离不开郁积的社会矛盾,而传统以“维稳”为主的社会治理诉求,使得民众的不满情绪难以发泄,“塔西佗陷阱”效应出现并不断加剧,民众对法律倾向于不信任,累积的舆情一旦决堤将难以应对。

因此,司法应改变原本的“维稳”诉求,从公权力中松绑,独立的司法才能以社会公平正义为要旨。重塑法律的权威,减轻乃至消除民间舆论场对于司法的反叛情绪,建构起舆情与司法之间的合作关系而非对抗。

2.政策导向:规范网络舆论场

首先,“人贩一律死刑”反映了民众无视法律的心态,这样的舆情偏差与民众缺乏普法教育有很大关系。我国正致力于构建法治社会,民众的知法是重要环节。许多收买被拐儿童的民众并不知道自己触犯了法律,普法的匮乏造成人口贩卖市场巨大。在对人贩子处置的问题上,法律的威慑力在于“避无可避”而非极刑,舆情的作用在于监督而发绑架司法,这些观念的深入人心,必将提高网络舆情中理性声音。

其次,完善的法律体系是依法治国的基础,社会治理的平稳进行需要法律的保证。“人贩一律死刑”的舆情发生民粹主义偏差,与网络言论立法的失位有很大关系。恶意营销、人生攻击等舆情失范的法律成本太低,给民粹主义的潜入提供了缺口。同时,将网络言论纳入法律的框架,也是对言论自由的保证。

3.舆情疏导:建构公共空间

在新媒体不断发展的今天,信息的生产和传播有了技术保障,对舆情的堵塞反而会使对抗情绪反弹。不断爆发的网络舆情实际上社会治理问题如阶层固化、人口红利消失等的现实投射,这些消极的情绪需要发泄的渠道,否则不断酝酿的不满就会带来舆情的偏差。因此,在官方和民间舆论场之间构建起一个对话的公共空间,尤为重要。政府应当开放民众表达诉求的渠道,为社会消极情绪的释放提供路径。

民粹主义偏向的网络舆情并非洪水猛兽,若是对其“民众利益”的诉求一味排斥,这样无疑会进一步激化社会矛盾,加剧二元对立。在目前的中国,网络舆情偏差难以消除,其对社会治理的消极影响必须警惕,其民意诉求、监督社会的作用,要积极引导,尽量减少民粹主义舆论对于司法的消极影响。

注释:

①“塔西佗效应”是指,当政府失去公信力时,不论说真话还是假话,做好事还是坏事,都会被认为是说假话、做坏事而引起人们的厌恶。

参考文献:

[1]俞可平.现代化进程中的民粹主义[J].战略与管理,1997 (1):89.

[2][法]ierre Bourdieu,Practical reason:On the Theory of Action[M].Cambridge:Polity,1998:22.

[3]马想斌.该如何讨论“人贩子一律死刑”[N].重庆时报,2015- 06- 19(15).

[4]我为什么不支持人贩死刑.[EB/OL].凤凰网.(2015年6 月18日),http://news.ifeng.com/a/20150618/43996321_0.shtml.

[5]“人贩子一律死刑”如何病毒式传播?[EB/OL].新浪网(2015年6月18日),http://news.sina.com.cn/c/zg/jpm/2015-06- 18/20181158.html.

[6][美]Edward Shils,The Torment ofSecrecy:The Background &Consequences Of American Security Policies[M].The Free Press,Glencoe,1956:100- 101.

[7]2015年最高人民法院工作报告[EB/OL].人民网(2015 年3月12日),http://lianghui.people.com.cn/2015npc/ n/2015/0312/c394473- 26681821.html.

[8][英]J.L. Austin,How to do with words[M].Cambridge/M-assachusetts,1962:120.

[9]沈逸.控制优先:911后的美国国家信息安全政策[J].复旦学报(社会科学版),2006(4):22- 30.

[10]邢璐.德国网络言论自由保护与立法规制及其对我国的启示[J].德国研究,2006(3):34- 38.

中图分类号:D63

文献标识码:A

文章编号:1007- 9106(2016)06- 0073- 04

*作者简介:刘蓓,暨南大学新闻与传播学院2014级硕士研究生;朱义正,暨南大学新闻与传播学院2015级硕士研究生。