王蒙《太白山图》创作时间考

余圣华,王菡薇

王蒙《太白山图》创作时间考

余圣华,王菡薇

摘要:元王蒙《太白山图》,长卷,纸本设色,公认之真迹现藏于辽宁省博物馆。然此作无纪年,以致创作时间不明,无助于理清王蒙绘画发展序列,实为缺憾。本文从创作背景、笔墨特点等做梳理考证,为创作时间的探究寻找了新的证据,初步确定此图作于1359年至1365年间,为王蒙中期作品,明晰了王蒙绘画发展进程。

关键词:王蒙;《太白山图》;创作时间

引言

《太白山图》有乾隆题引首、题诗,画心有篆书“太白山图”图名款,并钤“王蒙之印”白文方印,拖尾有宗泐、守仁、清濬、徐仁初、谢时臣、项元汴题跋,历代鉴藏印繁多。图绘浙江鄞县太白山天童寺及其周围之景,着重描绘天童寺前二十里夹径松林。近处青松夹径,画中人物往还其中;远处山峦绵延,屋宇良田错落其间。画面着色较重,山青叶红,一派山间田园秋景。该图最后所绘为天童寺,古寺坐落于山谷之中,僧人悠游于松林庙宇之间,写实性较强,画面内容仍可与今日实景相对应。

此图为名作,广见于著录,如明代见于沈周《石田诗选》*(明)沈周:《石田诗选》卷八,清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本,第112页。、张丑《清河书画舫》*(明)张丑:《清河书画舫》卷五上,清文渊阁四库全书本,第386页,又见于第147、359页。《法书名画见闻表》*(明)张丑《法书名画见闻表》,民国翠琅玕馆丛书本,第5页。;清代见于吴其贞《书画记》*(清)吴其贞《书画记》卷六,清乾隆写四库全书本,第144页。、安岐《墨缘汇观录》*(清)安歧:《墨缘汇观录》,卷三《名画上》,清粤雅堂丛书本,第159页。、清宫《石渠宝笈》*(清)张照等编:《石渠宝笈》卷三十三貯,清文渊阁四库全书本,第615—617页。;近现代以来见于方裕谨《溥仪赏溥杰皇宫中古籍及书画目录》[1]、杨仁恺《国宝沉浮录·故宫散佚书画见闻考略》[2]、赵晓华《辽宁省博物馆四十年纪事》[3]等。著录详备,结合题跋、历代鉴藏印乃知,此图流传极为清晰,初为天童寺所有,明代中期流出为沈周所藏,沈周之后经安国、项元汴、梁清标、安岐、清宫递藏,1922年散出,后被携至东北,1945年流出为郑洞国所得。1948年郑投诚后此作转周恒于1954年入藏辽宁省博物馆[4],历代鉴藏家皆鉴定为王蒙真迹。故《太白山图》实为传世公认真迹,然此图研究多流于艺术欣赏,专门研究极少,创作时间不明,有待研究。

现存王蒙款书画作品较多,然可以确定为真迹者较少,有纪年者则更少,如欧洲美术史家喜龙仁(Osvald Siren)《中国绘画》[5]列举了六十九幅王蒙作品,但只认可其中十三幅为真迹;王克文《王蒙》[6],附主要传世作品目录,共收录一百七十六件作品,但多有信息、真伪不明者;“《中国画目大典》中共收录王蒙画迹一百零九件,其中可信之作也不过二十件”。[7]加之真迹中尚存两种笔法(解索皴和牛毛皴)差异明显的作品,故难以明晰王蒙绘画的发展序列。如马季戈《王蒙的生平及其艺术》认为以解索皴绘成的《太白山图》《丹山瀛海图》等作品为中期作品,[8]而辛骅《20世纪以来的王蒙研究》、邱士华《芝兰室图研究》、庞鸥《溪山秋霁图考》等均认为《太白山图》等为晚期之作,属于变体画,在《青卞隐居图》之后。[9]因此,《太白山图》作为王蒙的代表作品,探究其创作时间,有利于理清王蒙绘画发展,形成其绘画鉴定的参照标准。

一、《太白山图》创作背景

关于王蒙绘此图,明初题跋和乾隆题诗中均有提及。宗泐跋:左菴昔年此说法……钱唐有客曰王蒙,为君写此千万松。”守仁跋:“左菴旧隠知无恙,我欲相从采伏苓。”徐仁初跋:“舜江城东初识时,知是说法天童师。款我谈诗穷昼夜,喜剧颠倒穿裳衣。万松吟卷袖中出,顿觉心胸清思逸……左菴对此意潇洒,黛色凉阴座隅泻。”乾隆题诗:“作者之意弗易揣,曰为左庵特图此。”可知,《太白山图》乃王蒙为天童寺僧左菴所绘。

左菴何人?《天童寺志》云:“原明良禅师,师讳元良字原明,号左菴,宁海周氏子,初住台之瑞岩,至正十八年,行宣政院奏师道行,被旨住天童……赐善觉普光禅师之号……称五十八代主持。”*(清)闻性道、德介合撰:《中国佛寺史志汇》第一辑第14册《天童寺志》,杜潔祥主编,高志彬解题台北:明文书局印行,1980年1月,第281页。结合左菴、王蒙、宗泐等生平和交往,加之《天童寺志》详细记载,可以确定此左菴即为元良禅师。故王蒙实为天童寺元良禅师绘此《太白山图》,宗泐、守仁、清濬、徐仁初和姚广孝题跋之时,此图仍在天童寺中。

元良禅师原住台州瑞岩寺,1358年奉旨而居天童寺,则《太白山图》至少绘于1358年之后。天童寺屡经兴废,元良禅师居天童之后对其建设影响极大,重建朝元阁,范万铜佛于其上。关于朝元阁的兴废,《新修天童寺志》有记载:

“宋绍兴二年(1132),宏智禅师始建僧堂,四年僧堂落成……继而又扩大山门,成为巍峨杰阁,内安奉千佛,中建卢舍那阁,旁设五十三善智识像,名为“千佛阁”。另于阁前浚内外万工池,两池中间建立七佛塔。绍熙四年(1193),虚庵禅师扩建千佛阁,历时三载……为七间三层。宝祐四年(1256),寺毁于火。景定四年(1263),简翁禅师主持寺事,复建千佛阁。元大德五年(1301),成宗铁穆耳改千佛阁为朝元阁。天历二年(1329),朝元阁毁于火。至正十九年(1359),元良禅师主寺,重建朝元阁,铸万尊铜佛供于内,阁旁增置鸿钟、乾藏二楼。另又建三堂,即法堂、大鉴堂、东西蒙堂。”[10]

由朝元阁碑铭亦可知:

“至正十八年(1358),江浙行省咨宣政院奏,起台之瑞岩臣僧元良主寺事……明年秋,臣左丞方国珍捐己资助工物,未踰年而落成。屋中为七间,两偏四间,左鸿钟,右轮藏,下为三间以通出入。至正二十年(1360)有敕,仍赐宝阁额曰朝元。”*(清)闻性道、德介合撰:《中国佛寺史志汇》第一辑第14册《天童寺志》,杜潔祥主编,高志彬解题,台北:明文书局印行1980年版,第98页。

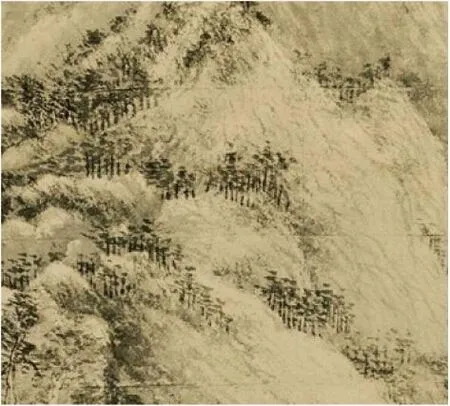

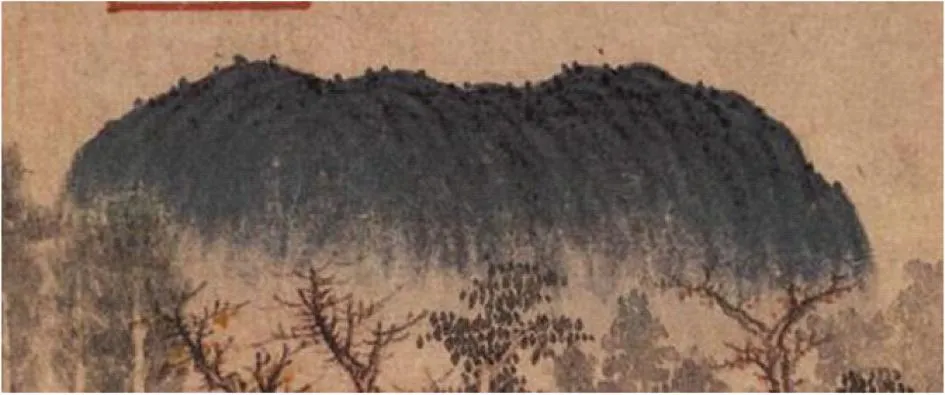

反观《太白山图》天童寺部分(如图1),图中万工池后为朝元阁,面阔七间,左鸿钟,右轮藏,守仁题跋亦言:涛声夜撼朝元阁。可知图绘于朝元阁、鸿钟、轮藏建成之后,即1359年之后。此外,宗泐跋“钱唐有客曰王蒙,为君写此千万松”,黄鹤山位于古钱唐县,故称王蒙为钱唐来客。而明初之后,王蒙出任泰安知州,与宗泐相识,不应仍被称为钱唐来客,且1365年之后,左菴即退隐,因此,《太白山图》绘于1368年前,此以为辅证。

图1 《太白山图》天童寺部分

二、《太白山图》与王蒙绘画发展

关于王蒙绘画分期,学术界较为统一,以1341年左右隐居黄鹤山前为早期,1341年左右到至正末年为中期,1368年左右后为晚期。《太白山图》作为公认真迹,目前争论主要在于此作为中期或晚期之作。

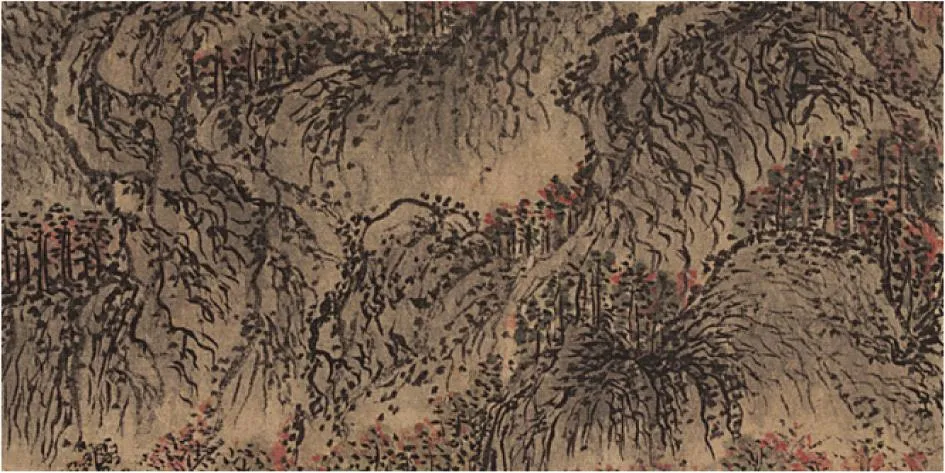

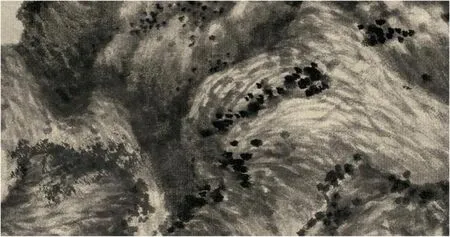

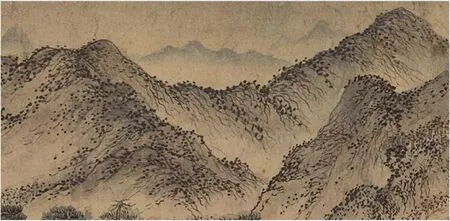

王蒙绘画显著特点莫过于解索皴和牛毛皴,解索皴主要源于披麻皴和荷叶皴,披麻皴和荷叶皴均以中锋用笔为主,线条长,荷叶皴源于披麻皴,使皴线交叉,主次分明,如荷叶筋脉一般。解索皴(如图2)变荷叶皴之直线为曲线,用笔更为率意灵动。荷叶皴为赵孟頫所创,王蒙早年主要师法赵氏,解索皴正是在学习荷叶皴之基础上创造的。牛毛皴(如图3)以解索皴为基础,反复皴擦,层层叠加,用墨浓淡层次分明,加以秃笔焦墨点苔而成,安岐《墨缘汇观录》亦载:“《青卞隐居图》……山顶多作矾头皴法,麻披而兼解锁,苔点加以破墨长点更为新奇,此乃自开生面也”。*(清)安歧:《墨缘汇观录》卷三《名画上》,清粤雅堂丛书本,第104页。故解索皴和牛毛皴作为王蒙的两大创造,二者实有先后之发展关系:解索皴乃学赵氏荷叶皴发展而成,牛毛皴则以解索皴为基础,为笔墨成熟之后的又一创造。

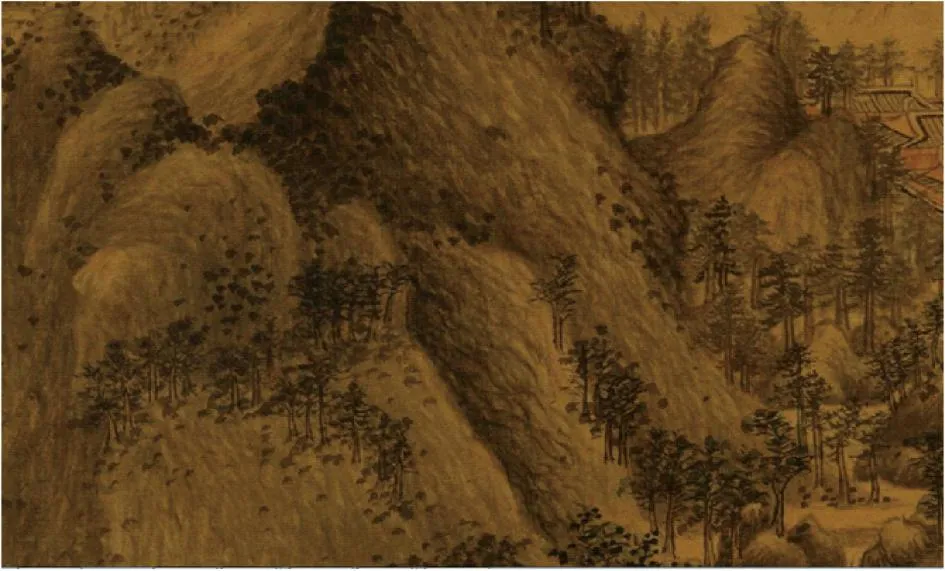

现存王蒙款书画作品可以确定为真迹者较少,纪年者尤少,在此,基本选择以公认真迹为依据,可以较为真实反映王蒙绘画的发展历程。马季戈《王蒙的生平及其艺术》将王蒙的绘画分为三个时期,“早年师法外家赵氏风范,入仕元廷;中年隐居山林从艺,泛学前代诸家,综合变化而形成自己的画风雏形;后期广泛交游,对董、巨法进行深入研究,创为牛毛皴,出仕明廷,卒于狱中”。[11]该观点亦见于清王原祁《麓台题画稿》*(清)王原祁:《麓台题画稿》,清昭代丛书本,第9页。、秦祖永《画学心印》*(清)秦祖永:《画学心印》卷八,清光緖朱墨套印本,第136页。。笔者认同马季戈关于王蒙绘画的分期,早期绘画留存极少,如《溪山风雨图册》,反映其早期绘画尚未形成自身特色;中期绘画如《松山书屋图》(如图4)《为仲方作夏山隐居图》(如图5),此期解索皴逐渐形成,但笔法尚未纯熟。应该指出,《松山书屋图》尚存争议,黄宾虹《故宫审画录》[12]鉴定为旧临本,但该画仍可反映此时期绘画面貌;晚期绘画如《夏山高隐图》(如图6)《青卞隐居图》(如图7)《林泉清集图》(如图8)《夏日山居图》(如图9)等,此时在解索皴之基础上形成牛毛皴,兼使用董、巨之矾头皴,溶于牛毛皴中,山石雄浑,用笔灵动,笔力雄健老辣。

图2 解索皴(《太白山图》局部)辽宁省博物馆藏

图3 牛毛皴(《青卞隐居图》局部)上海博物馆藏

图4 《松山书屋图》(局部) 台北故宫博物院藏

图5 《为仲方作夏山隐居图》(局部) 美国弗利尔美术馆藏

图6 《夏山高隐图》(局部) 北京故宫博物院藏

图7 《青卞隐居图》(局部) 上海博物馆藏

图8 《林泉清集图》(局部)(藏地不详,图片来自徐邦达《古书画伪讹考辨》)

图9 《夏日山居图》(局部)北京故宫博物院藏

《太白山图》(如图10),山石主要以解索皴绘成,线条疏朗,点苔亦规矩,尚未出现牛毛皴,与《松山书屋图》《为仲方作夏山隐居图》用笔较为接近。《夏山高隐图》,1365年作,《青卞隐居图》,1366年作,《林泉清集图》,1367年作,《夏日山居图》,1368年作,四图山石皴法均主要为牛毛皴,矾头皴的使用也较为明显,笔墨沉着肯定,充满变化,山石塑造较为自然,显然是较为成熟的作品,笔墨水平亦明显高于《太白山图》。此外,比较而言,《夏山高隐图》中解索皴使用极为成熟,加以点苔而成牛毛皴,层层叠加,尤为繁密,但用笔较为拘谨,解索皴痕迹明显,墨色亦缺乏变化;《青卞隐居图》用笔率意,焦墨点苔明显,笔墨充满变化,出现了成熟的牛毛皴;《林泉清集图》《夏日山居图》用笔率意,牛毛皴的使用更为娴熟,不拘泥于线条的反复叠加,随山石结构变化而变,笔墨恰到好处,山石浑然一体,反映出解索皴发展而创出牛毛皴的过程。

图10 《太白山图》(局部) 辽宁省博物馆藏

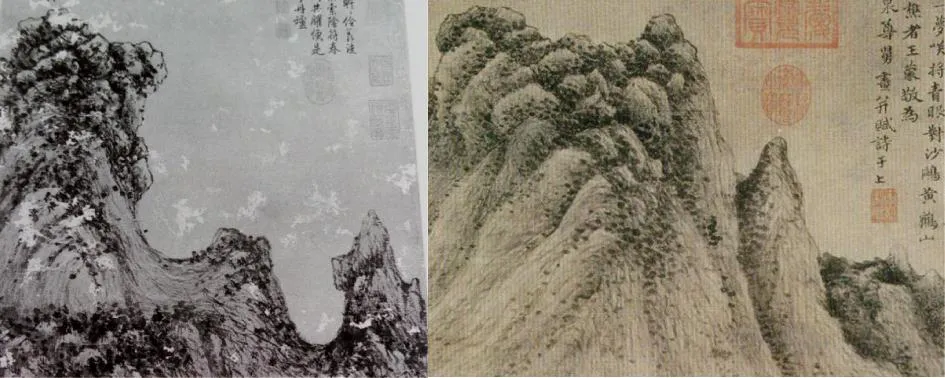

王蒙《丹台春晓图》,1354年款,藏于台北故宫博物院,见于徐邦达《历代流传绘画编年表》。此作经清王石谷临摹,摹本收录于《仿宋元人画册》,董其昌题“小中见大”四字,为忠实的临摹作品。《丹台春晓图》虽真伪研究较少,但王石谷临摹、董其昌题字均反映古人鉴定此作为真迹,在此作为辅证。如图11,左为《丹台春晓图》(局部),右为王蒙《花溪渔隐图(乙本)》(局部),两作在笔墨及山石处理上极为相似,处于相近时期的作品,《太白山图》中亦可见相似之山石结构,如图12,而《夏山高隐图》《青卞隐居图》等图山石处理明显有别。同时,《太白山图》与《花溪渔隐图》皴法相近,均用细笔勾出长线条之解索皴,属于同一时期作品,均为中期作品,亦与《夏山隐居图》等有别。

图11 《丹台春晓图》(左)与《花溪渔隐图(乙本)》(右)局部对比

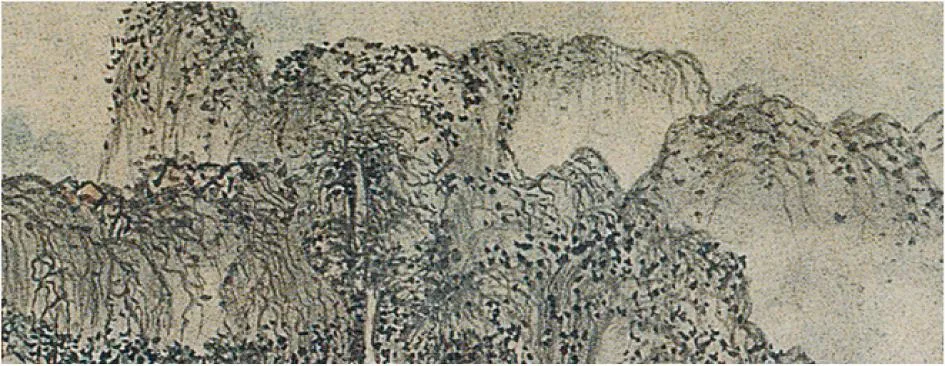

解索皴和牛毛皴之外,《太白山图》《夏山高隐图》《青卞隐居图》《林泉清集图》和《夏日山居图》均使用卷云皴,如图13(从左至右,从上至下依次排列)。前四图使用尤其明显,山石前后堆叠,属于相近时间作品。而《夏日山居图》虽仍见卷云皴,但痕迹渐消,山石浑然一体,形成自身特色。

庞鸥《王蒙〈溪山秋霁图〉伪讹考》[13]将《太白山图》《丹山瀛海图》归为晚期绘画,在《青卞隐居图》之后。其重要证据即是王蒙款《坦斋图》上有题“老来渐觉笔头迂,写画如同写篆书”,此画至明晚期方著录于《珊瑚网》,真伪难辨。今见一本于北京瀚海拍卖公司2014年春拍,款画皆伪,且“写篆书”实为“写隶书”,依此将《太白山图》归为晚期绘画有待考量。

因此,《太白山图》早于《夏山高隐图》(1365年)等,但时间较为接近,与该图作于1359年之后之论吻合。

图12 《太白山图》(局部) 辽宁省博物馆藏

图13 王蒙画中卷云皴

图14 《丹山瀛海图》(局部) 上海博物馆藏

三、与同类作品的比较

王蒙确定真迹中,与《太白山图》接近的有《丹山瀛海图》和《葛稚川移居图》,其中《丹山瀛海图》最为接近。

图15 八思巴文印

《太白山图》与《丹山瀛海图》山石均以解索皴绘成,未出现牛毛皴,笔法亦尚未纯熟,松树、人物、远山等画法皆极为接近,为同一时期作品。但前者笔墨胜于后者,《丹山瀛海图》之解锁皴较为稚嫩,时间早于《太白山图》。《丹山瀛海图》(如图14),创作时间不详,后有元陈方题跋,“人生不富贵,何如学神仙……只今四十转多病……”,可知陈方题跋于其四十岁左右。“陈方……方字子贞,自号孤篷倦客,京口人,赴省试来吴,元帅王某招致宾席,因寓吴焉,龚提举璛以女妻之,郑提学元祐辈皆乐与游”。*(清)顾嗣立:《元诗选》三集卷十一,清文渊阁四库全书本,第2425页。龚璛(1266—1331),以女妻陈方,陈方赴省试后至吴并娶妻,时间定于1331年之前。此时陈方已至婚配年龄,至少为十六岁,向后推二十四年即为四十岁,故其题《丹山瀛海图》定于1355年之前,即使四十为虚数,亦不超过1365年。《丹山瀛海图》后另有金崖主人跋,其人不详,跋后钤“留福”白文方印,另一印为“八思巴文”印(如图15)。八思巴文为元忽必烈时期“国师”八思巴创制的蒙古新字,流传时间较短,元灭亡后被废除。金崖主人跋中称“我皇仁风被八极”,元为明所灭,“八思巴文”印和称颂元代皇帝之语在明代时期绝无可能使用。因此,金崖主人跋于元朝时期,即1368年之前,作画早于题跋,《丹山瀛海图》创作定早于1368年。此外,《丹山瀛海图》用笔稚拙,在山头处理上仍见赵孟頫的影响,对比图14和16,亦表明此画创作时间较早。

图16 赵孟頫《鹊华秋色图》(局部) 台北故宫博物院藏

王蒙《葛稚川移居图》,创作时间不详,该图与《太白山图》《丹山瀛海图》均属于王蒙设色较重一类风格作品,但《葛稚川移居图》笔墨更为纯熟,笔力强健,皴法更为简练,亦可见牛毛皴之痕迹,创作时间明显晚于《太白山图》。谢世英《主题、题款及风格——王蒙〈葛稚川移居图〉》[14]通过详细考证和对比,确定该图绘于1360年代间,且为1368年之前,亦证《太白山图》为中期作品。

三、结语

《太白山图》流传有序,著录详备,为确定之王蒙真迹。文章主要分析了《太白山图》的创作背景和笔墨特点,天童寺建筑变化反映此图绘于1359年之后,笔墨特点表明该图绘于1365年之前。因此,初步确定《太白山图》作于1359至1365年间,为王蒙中期作品。藉此有助于理清王蒙绘画发展序列。王蒙中期在师法赵孟頫,兼采各家基础上形成解索皴,至正末年在解索皴基础上创出了牛毛皴,以为鉴定之参照。

资料所限,文章尚存问题,王蒙前往天童寺绘此图的具体时间不明,有待新资料的发现。

参考文献:

[1]方裕谨.溥仪赏溥杰皇宫中古籍及书画目录下[J].历史研究,1996(1):65.

[2]杨仁恺.国宝沉浮录·故宫散佚书画见闻考略[M].沈阳:辽海出版社,1999:346.

[3]赵晓华.辽宁省博物馆四十年纪事[J].沈阳故宫博物院院刊,200099(00):139.

[4]杨仁恺《国宝沉浮录·故宫散佚书画见闻考略》,沈阳:辽海出版社,1999:346.

[5]SIREN O. Chinese painting:leading masters and principles[M].London:Lund Humphries,1958:137-139.

[6]王克文.王蒙[M].石家庄:河北教育出版社,2002:172-178.

[7]辛骅.20世纪以来王蒙研究综述[M]//朵云轩.王蒙研究.上海:上海书画出版社,2006:91.

[8]马季戈.王蒙的生平及其艺术[M]//朵云轩.王蒙研究.上海:上海书画出版社,2006:11.

[9]朵云轩.王蒙研究[M].上海:上海书画出版社,2006:100,163,205.

[10]《天童寺志》编纂委员会编.新修天童寺志[M].北京:宗教文化出版社,1997:92.

[11]马季戈.王蒙的生平及其艺术[M]//朵云轩.王蒙研究.上海:上海书画出版社,2006:7.

[12]黄宾虹.故宫审画录[M]//黄宾虹文集:译述篇、鉴藏篇.上海:上海书画出版社1999:35-36.

[13]庞鸥.王蒙《溪山秋霁图》伪讹考[M]//朵云轩.王蒙研究.上海:上海书画出版社,2006:204-205.

[14]谢世英.主题、题款及风格——王蒙《葛稚川移居图》[M]//朵云轩.王蒙研究.上海:上海书画出版社,2006:138-153.

A Study of the Time of Creation on Wang Meng’s Taibai Mountian Painting

Yu Shenghua,Wang Hanwei

Abstract:Wang Meng’s TaiBai Mountian painting of Yuan Dynasty, long scroll of painting, paper-based paint colors,is kept in Liaoning Province Museum.It is recognized as authentic paint of Wang Meng. But it is doesn’t known that the creation time of this paint and we can’t clear the development of Wang Meng’s paint.This article makes sure that this paint was created between AD1359—AD1365 by analysising its creation background and painting characteristics.

Key words:Wang Meng;Taibai Mountian Painting;the time of creation

作者简介:余圣华,南京大学历史学院硕士研究生。王菡薇,南京师范大学教授、博士生导师。

基金项目:文化部文化艺术科学研究项目“艺术品传播与艺术创造活力研究”(14DH49);江苏省社科基金一般项目“江苏明清书画市场与社会变迁研究”(15YSB004);江苏省社科基金重大项目“江苏碑刻文献整理与研究”。

中图分类号:J222.2/.6

文献标识码:A

Doi:10.3969/j.issn.2095-042X.2016.03.015

(收稿日期:2016-03-10;责任编辑:朱世龙)