简说《易经》的占卜:从不弃占、不轻占到不占

鲁庆中

现代人对《易经》的占筮,心态很复杂,有的人极为反感占筮,认为那是封建迷信、落后愚昧的东西,根本不靠谱,太“八卦”。另一方面,在现实生活中,又很容易看到街头算命的卦摊。现代风水、命理等传统术数亦非常火热,许多从业者成了高官富商座上宾,似乎又显示着占筮算命在现代社会生活中亦十分重要。

实际上,《易经》虽为中国第一经书,说起来地位蛮高,但现在的普通人还真是对它不甚了解,为什么呢?一是现代正规学校正式课程上不开设这样的课,再者自学它也并不简单,最重要的是,它古奥的语言、奇异玄妙的思维方式因过于久远而与现代人格格不入,让人理解起来十分困难、别扭,简直不知所云。而且,现代人经受了近百年的西化,思维已经非常的西式了。所以,它不像《圣经》《古兰经》等经典内容都是像神话一样的故事那么有吸引力。《易经》对现代人来说还是像对古代的普通人一样,充满着神秘感。

《易经》占筮准确吗?该怎么“用易”?这恐怕是想了解《易经》的人最关心的问题。

对于前问,那要看你该怎么理解“命运”,如果你相信人的命运是确定的,那么你就会相信未来是可以预判的,《易经》的预测就存在准确、不准确的问题。

实际上,即使人的命运真是预定的,可是人的未来谁能看得透?都是未知的。即使上帝、安拉这些第一神明,他们会直接地、明确地告诉你的未来吗?不会!基督徒会说,上帝造的人是自由的,人的什么事情都由人自己来选择,选择好了,你享受;选择不好,你遭罪!存在主义者萨特也说,人的本质是自由的,你要成为什么在于你选择了什么,选择什么,就会成为什么。比如你选择了做医生,你这一辈子绝对成不了政治家;你一不小心因为贫穷偷了人家一个馒头,一发而不可收拾,见东西都想偷,那就决定你一定是一个小偷。所以说人的选择不确定,人的将来就没法确定,人的将来没法确定,怎么能“算得准确”?这样看来,所谓准确,是个假命题。

所以,人的命运将来究竟怎样,无法真正预料,关键在于人的选择。在中国人看来,易道,就是天道,听从易的安排,就是顺从了天命。

旅卦,山上有火,山不动而火流行,有旅行之象。卦德上显示,内卦为止,外卦为文明,柔得中位,陷阳刚之中,人在旅途,客居他乡,就必须于内怀中正之德,外宣文明之象,才能小亨。所以,孔子穷究易理,作“十翼”,周游列国达13年之久,宣传自己的主张。困厄成就孔子,他虽四处碰壁,但极大地传播了自己的思想,也收揽了天下无数的贤才,成就其千古影响。

所以,人在面临困境、一片茫然的时候,《易经》就可以给你指出一条路来,相信它的安排,人自然就心安理得,尊天之意,听天之命,也算达成了“正命”。“正命”一词是孟子的说法,遵从天的安排,就是正命;不遵从天的安排,就是“非命”。人横死,就是死于“非命”,就不是天的安排。

按西方人的说法,人的未来命运在于人的自由选择,但他们并没有清楚地说明人为什么会这样选择而不会那样选择,即决定人如何选择的因素是什么。在这一点上,早期的中国人更高明,对人的命运认识得更深透,人的“命”就在其“性”中,人有什么样的天“性”,就会做出怎样的选择,就会形成怎样的命运。这就是古代中国人的“性命”之学。这也是为什么古人要求人们学习《易经》时,要重视德行的修养、不要太注重占筮的根本原因,因为他们相信“命”就在“性”中,知“性”就可知“命”,修“性”可以改“命”。

所以,就像战国末期的大儒荀子对《易经》占筮的断言:“善为易者不占。”意思是说,对《易经》学得好的人就不用占筮,就可以预知吉凶。这里面包含两层含义:一是修性可以改命;二是通晓易理可以知道天道的变化,做到未卜先知。

那么,历史上有没有占筮占得非常准确的案例呢?也有。孔子自己还说他“百占而七十当”,准确率百分之七十。

瑞士的精神分析学大师荣格对《易经》非常感兴趣,他从《易经》中甚至发现了一个与西方人的观念迥然相异的“共时性法则”,认为任何偶然并生的事件都是有意义的,所以对《易经》佩服之至。他刚接触到《易经》时,喜不自胜,一定要将它介绍给英语世界的西方人,为此,他要占筮:《易经》在西方世界会遭遇什么样的局面,筮得鼎卦九二、九三爻变。

九二爻辞说:“鼎有实,我仇有疾,不我能即,吉。”

《易经》卦上显示:我有(精神)粮食,被人分享时会遭人忌妒,他们想剥夺我的意义,但他们不会成功!非常幸运!

九三爻辞说:“鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨,亏悔,终吉。”

《易经》卦上显示:鼎耳坏了,鼎变了,预示命运受阻,肥美的雉鸡没人过问,只待大旱后,遇到甘霖,人们才追悔。最后还是吉利的。

古今中外稍举几例,即可说明《易经》的占筮对人的帮助还是极大的。朱熹说:“易本为占筮之书。”所以,占筮不能放弃,是谓“不弃占”。

但是,人不能太过迷信占筮,过分地依赖占筮,人就会变得非常懒惰,对困难、问题不去积极思考,不去主动解决,就不能很好地发展人类自己的智慧、理性。人解决自己的一切问题,主要是靠自己的理性与智慧的。有句话说得好,求人不如求己。人学《易经》本来就是培养人的智慧与能力的,如果过分地依赖占筮,其结果就会南辕北辙,适得其反,让人变得越来越愚蠢,这亦是最有背《易经》之道的。

所以,古人总结有占筮三不占:

一是不疑不占。《左传》上说:“卜以决疑,不疑何卜?”占筮是决断疑惑的,没有疑惑占什么?人,只有真正遇到了凭着智识没法解决的大的困难了,才要占筮。

二是占筮要有诚心。占筮属于“鬼谋”,求助的是鬼神,所以,心要诚,不能狐疑,不相信神灵,神灵就不会告诉结果。

三是不义不占筮。问问题的人心术不正,且想问的问题不符合道义,占筮也不会有正确的结果。正如宋代的大儒张载所说:“易,为君子谋,不为小人谋。”

有人把《易经》的占筮境界分为三个层次:

一是普通人占卜。一般的普通民众,心情不顺了,丢失财物了,两口子吵架了,生活琐事,不用头脑思考,大小事都占。这是因为一般人智识不足。越是智识不足,越依赖占卜,占得越多,人越没有解决问题的能力。这样的占筮,悔吝参半,不会太准确。

二是有一定智识者占卜。聪明睿智的人不占以上那些鸡零狗碎的小事,他们遇到了问题,往往依靠自己的智识,先经过深思熟虑,有了许多条解决的思路与策略,甚至对每种策略所达到的结果都有所预判,但对使用什么策略,不能决断,此时占筮,必吉。

三是不占而断。心地纯正、智识高的人,只反思人们行为的前因后果,外在各方的影响,深识物性、人性,自然对事情的发展洞若观火,明察秋毫。

如武王伐纣,周人取得天下,大封功臣。姜子牙被封于齐,周公旦的儿子伯禽封于鲁。将要立国,姜子牙问周公如何治鲁,周公说:“亲亲尊尊。”姜子牙说:“鲁从此弱矣!”以礼治国,任人唯亲,鲁国将来会贫弱。周公问姜子牙如何治齐,姜子牙说:“举贤而上功。”推举贤人,崇尚功德。周公就断言:“后世必有劫杀之君!”齐国后世一定会出现国君被劫杀的现象。后来,果然鲁国因贫弱而被灭,姜氏的齐国虽富强,而二十四世时被田氏所取代。这就是不占而断,圣人能见微知著,见一叶而知天下秋,凭的是智慧。

孔子亦曾不占而断地预言他的得意弟子子路要“横死”。《论语·先进篇》载:

闵子侍侧,(yín)如也;子路,行行(hàng)如也;冉有、子贡,侃侃如也。子乐。曰:“若由也,不得其死然。”

一次,孔子师徒几个在一起,孔子私下里观察几位爱徒,看到身边的闵子骞显得正直平和的样子;子路显得很刚强的样子;冉有、子贡显得很和乐的样子,心中很是高兴却又很担心地说:“像由这样,恐怕将来不得善终。”他知道子路是一个很直率、勇敢、刚强的人,生在乱世,恐怕难以免祸,显示出对子路生命的忧虑。

后来,子路卷入了卫国父子争位的内讧中。孔子一听说卫国内乱,就判断说:“嗟乎,由死矣。”果然,子路死于战乱。子路死得十分忠勇,孔子亦十分伤心。

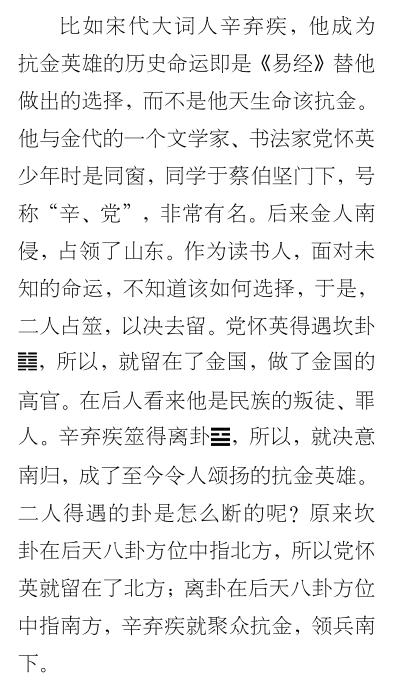

所以,学习《易经》最后达成的是智慧,是不占而断。学习《易经》不能停留在不用心地听天由命上,而必须发展出自己的智慧与能力,这才是真正的易道。