远距离下保护层卸压开采井上下立体煤与煤层气协调开发模式

樊振丽

(1.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013;2.煤炭科学研究总院 开采研究分院,北京 100013)

远距离下保护层卸压开采井上下立体煤与煤层气协调开发模式

樊振丽1,2

(1.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013;2.煤炭科学研究总院 开采研究分院,北京 100013)

[摘要]针对远距离松软低渗煤层群开采问题,提出基于保护层卸压的井上下立体化煤与煤层气协调开发模式及煤层气抽采工程的布设原则。通过潘一东矿1252(1)工作面的工程实践,采用数值计算和现场实测的方法,研究了11-2煤保护层卸压开采的应力变化规律和卸压范围,评价了煤层气卸压抽采效果。实践证明,该模式的应用有效解决了工艺接续和煤与煤层气两种资源安全、高效开发的问题。

[关键词]保护层卸压开采;煤层气抽采;协调开发

煤与煤层气是共伴生的两种可开发利用的重要资源,二者的一体化协调开采是煤矿区资源开发的必然途径。我国煤层群赋存地质条件复杂多样,松软、低渗、高瓦斯、难抽、突出煤层,难以在采前以地面井预抽的方式进行开采,而保护层卸压开采可实现增透增流,安全采出煤与煤层气两种资源[1-4]。实践证明,利用保护层卸压开采可有效解决远距离突出煤层的资源一体化安全开发问题,以此为核心形成了采动区基于保护层卸压开采的煤与煤层气协调开发模式,实现了煤层气抽采与煤炭生产的采、掘、运、支、管等工艺环节的有序接替[5-6]。下保护层开采形成的采动裂隙充分发育后,可对上覆被保护煤层起到有效卸压的作用,较上保护层开采更适合于远距离煤层群的开采。笔者以淮南潘一东矿1252(1)下保护层工作面为例,说明深部远距离下保护层卸压开采井上下立体化煤与煤层气协调开发模式的应用情况。

1协调开发模式

1.1模式内容

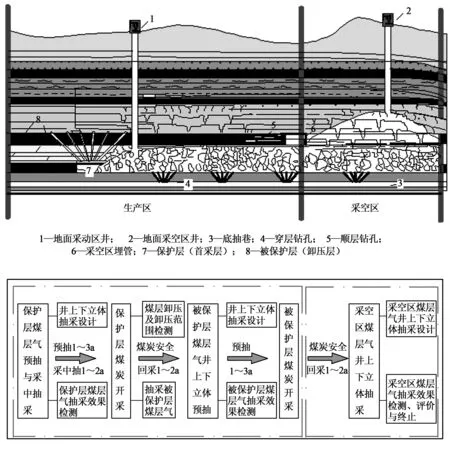

潘一东矿根据主采煤层11-2,13-1煤的煤层瓦斯地质特征,即具有煤层气含量和压力较大,煤层埋深大、地面难抽采,11-2煤突出危险性相对较小的特点,选取11-2煤层为保护层,13-1煤层为被保护层,实现远距离(煤层间距约70m)下保护层卸压开采。随着煤炭开采的进行,生产区随即转化为采空区,二者的界限是动态变化的,故这两个区统称为采动区,通过开采实践形成了以采动区抽采为主的下保护层卸压井上下立体抽采煤层气开发模式(图1)。

一般地,煤炭开采前须提前5~10a进行矿井或采区的煤与煤层气协调开发规划,而煤与煤层气协调开发则是在煤层采前煤层气的预抽、采中和采后抽采以及保护层和被保护层煤炭开采的相互衔接、相互影响的过程中实现的。如图1所示,采动区保护层卸压开采煤与煤层气的协调开发包括了5个阶段,即保护层煤层气预抽与采中抽采、保护层煤炭开采、被保护层煤层气井上下立体预抽、被保护层煤炭开采以及采空区煤层气井上下立体抽采。当保护层开采或煤层气抽采完毕后,需要对卸压开采效果和煤层气抽采效果进行检测、评价,直至进入采空区抽采阶段并实现采空区煤层气最大限度地抽采。

1.2煤层气抽采技术及其布孔原则

图1 潘一东矿采动区煤与煤层气协调开发模式

煤层气抽采工程是煤与煤层气协调开发顺利进行的根本保证。煤层气抽采工程包括了地面煤层气抽采钻井、煤层顶板抽采工程(如高位钻孔、高抽巷、顶板走向钻孔等)、煤层底板抽采工程(如底板穿层孔和底抽巷等)以及本煤层抽采工程(如顺层钻孔等),不同抽采工程通过顶底板立体布置、井上下立体布置形成了井上下立体化煤层气抽采形式,与煤炭开采的保护层和被保护层开发形式共同组成了井上下立体化的资源开发布置格局。

地面钻井和井下煤层气抽采工程的布设的基础理论依据为地表移动规律和煤层采动破坏规律(图2)。

图2 地表移动与覆岩破坏规律与井下抽采工程的布设

地面钻井应布置在采动影响小的区域,最大限度减小采动破坏。在空间平面上地面钻井应布置在静态水平变形为零和小变形的位置,并在时间上尽可能避开地表移动活跃期布设煤层气抽采钻井。两淮矿区地面井布设工程实践,地面钻井井位布置于工作面正中央或距离回风巷1/3处,井间距200~400m;时间上,尽可能避开地表移动活跃期(2~3个月)布设瓦斯抽采钻孔(井)。

煤层采动破坏规律主要包括煤层覆岩破坏规律和底板的采动破坏规律,岩层破断损伤主要表现为垮落带、导水裂缝带和底板采动破坏带[7-11]。井下抽采工程(穿层钻孔、高位钻场、高抽巷、底抽巷和顺层抽采钻孔等)的空间布置的理论基础便是采场顶底板移动、变形、破坏规律。如图2所示,煤层顶板抽采工程的位置应选择在便于维护、煤层气相对富集区或采动裂隙内,一般应避开垮落带,布置在裂缝带中下部;底板抽采工程的位置应布置在底板相对完整带中,一方面应避开底板采动破坏带的影响,另一方面不应距离煤层过远而增加工程成本,底板抽采巷或底板穿层钻场应布置在底板25~35m位置;煤层顺层钻孔主要布置在本煤层中,间距一般3~5m,主要考虑煤层开采超前压力影响范围,一般超前采煤工作面30~50m关闭影响区内的顺层钻孔。

2保护层开采围岩变化特征

2.1示范工作面概况

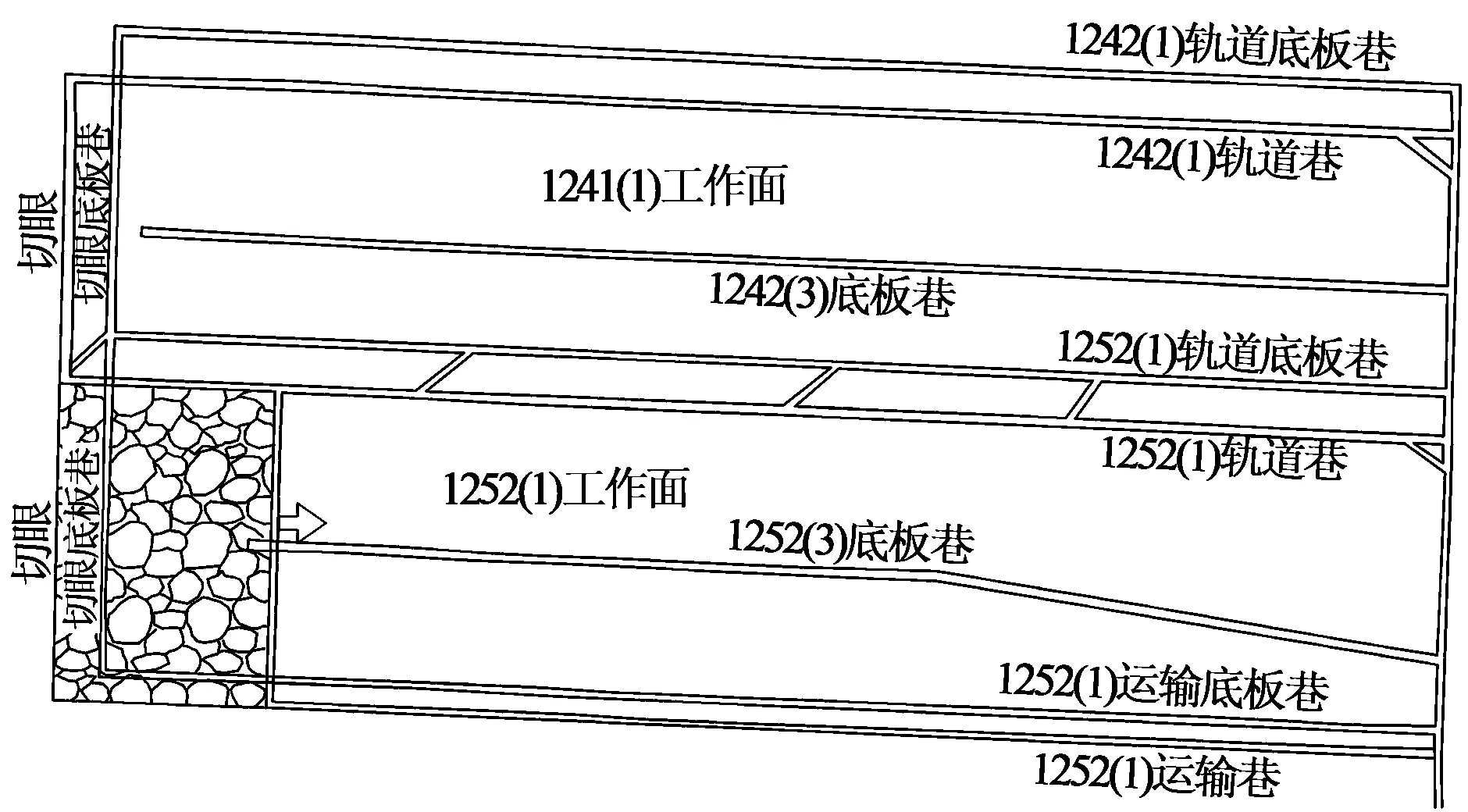

潘一东矿采用远距离下保护层卸压开采煤与煤层气协调开发模式进行资源开发,通过下层煤(11-2)的开采解放上层煤(13-1)。1252(1)工作面是该矿保护层首采面,走向长1150m,斜长260m,工作面埋深800~870m,平均采厚3.0m,煤层倾角约5°,综合机械化开采,全部垮落法管理顶板;瓦斯压力4.59MPa,瓦斯含量11.62m3/t,煤的坚固性系数f=0.46,煤层透气性系数为0.037mD;工作面采用沿空留巷Y型通风方式,工作面巷道布置图如图3所示。

图3 1252(1)工作面巷道布置

2.2围岩应力变化特征

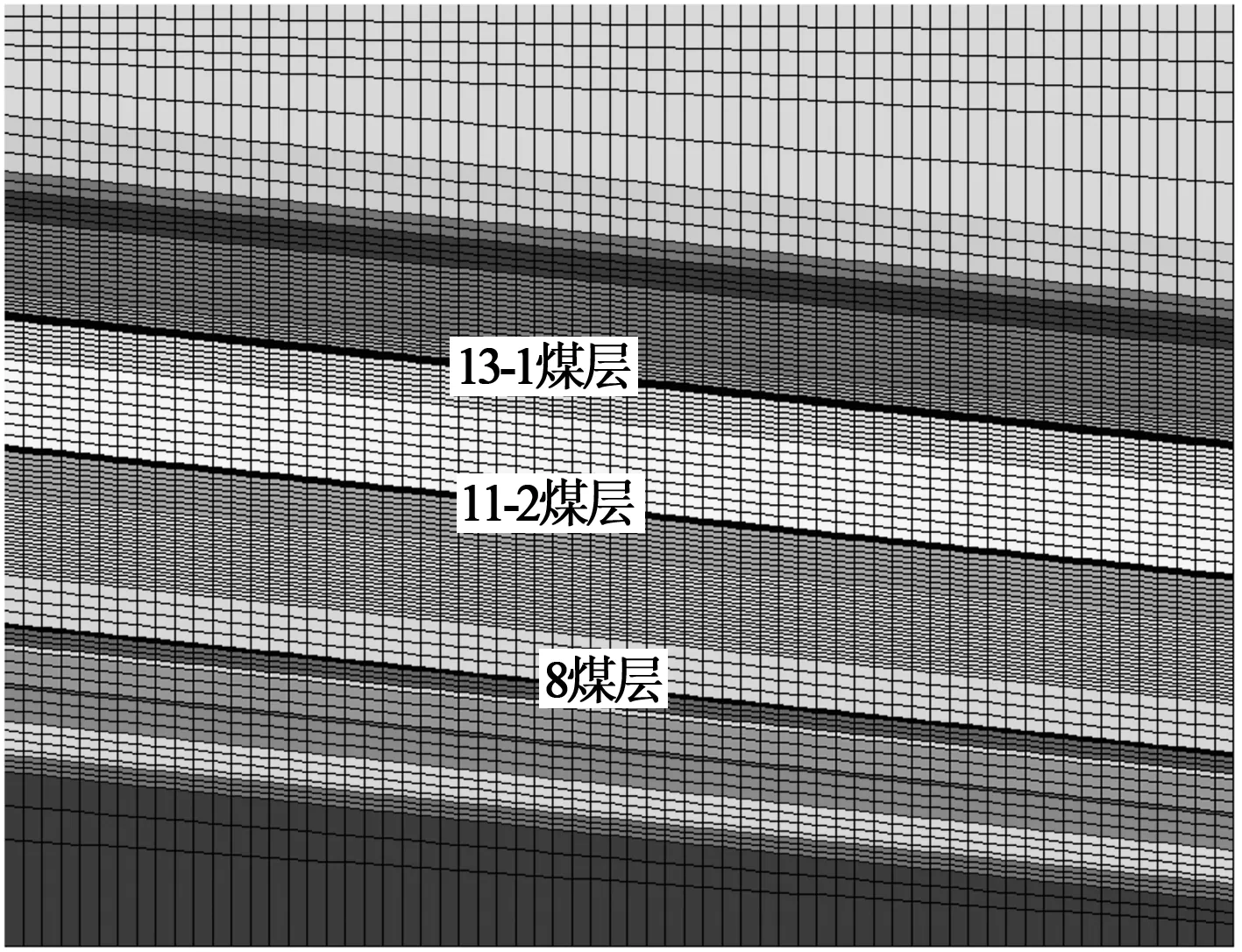

运用FLAC软件模拟保护层开采,模拟设计11-2煤层与13-1煤层间距67m,工作面斜长260m,沿走向开采距离为455m,煤层开采厚度3m,模型如图4所示。

图4 计算模型倾向剖面

11-2煤层自开切眼不断推进,随着煤层顶板岩层的移动、失稳、垮断,垂直方向最大主应力与剪应力开始下降,围岩卸压范围并伴随保护层开采面积的增加而增大,并在煤壁形成支承压力影响区。当工作面推进距离与工作面长度相近时,一般认为覆岩移动变形发育得较充分,如图5所示,下保护层11-2煤的开采使煤层顶底板卸压明显,垂向影响范围超过了被保护层13-1煤层顶板。

图5 工作面推进280m围岩应力场

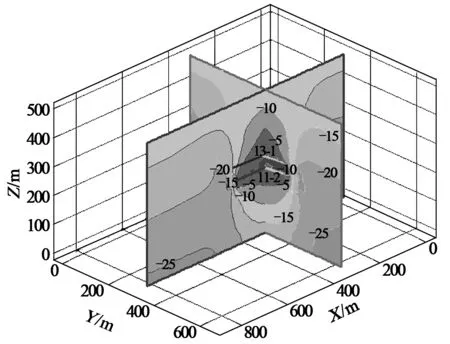

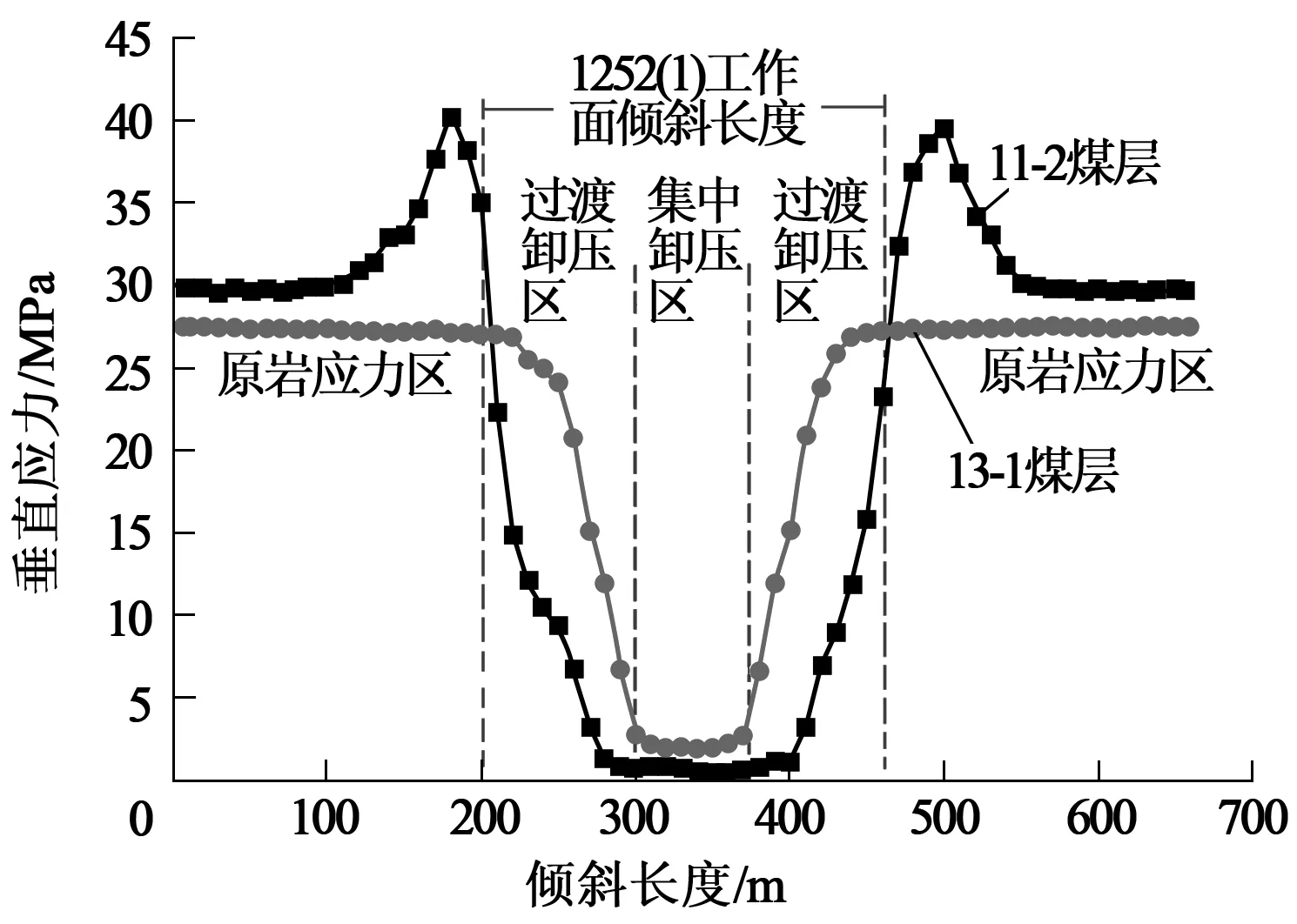

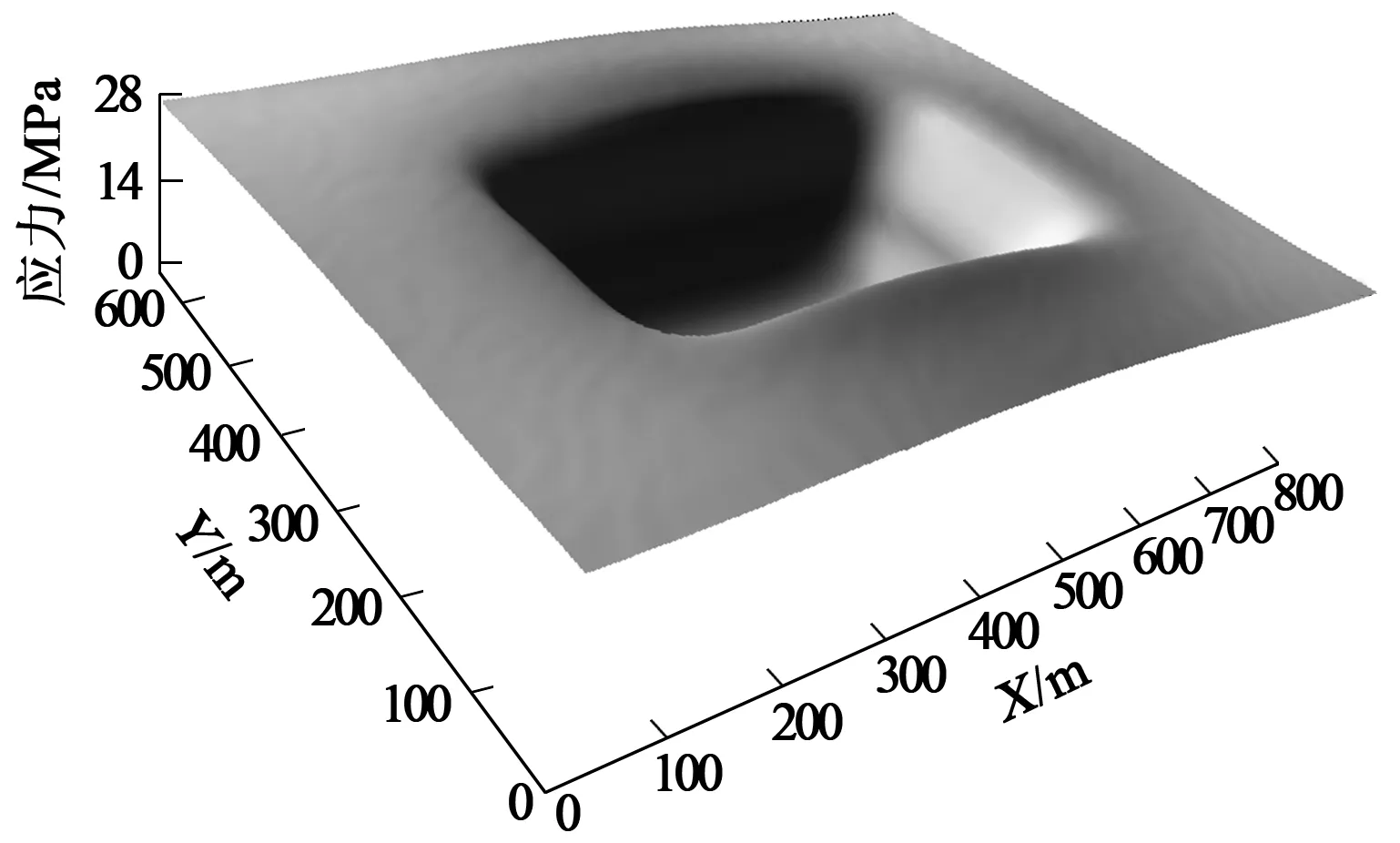

由煤层垂直应力变化曲线(图6)可知,随着保护层工作面的开采,11-2煤层在煤壁50~80m范围内出现了应力增大区,1252(1)工作面倾斜长度内由煤壁向采空区中央出现急剧卸压现象;同时,13-1煤层在倾斜方向出现了150~180m不同程度地卸压,其中集中卸压区80m左右,单侧过渡卸压50m左右,其他区域为原岩应力区。通过卸压应力监测,13-1煤层垂直压力在1.9~20.7MPa之间,较计算的地层原始压应力25~27MPa有明显降低,13-1煤层卸压盆地如图7所示。由此可见,保护层开采卸压作用明显且具有一定的规律性。

图6 保护层开采煤层应力变化曲线

图7 保护层开采13-1煤层卸压应力盆地

2.3采动裂隙分布范围

2.3.1煤层顶板“两带”高度

煤层开采后,煤层及其围岩产生结构性破坏,顶板岩层自下而上出现垮落带、裂缝带和弯曲下沉带,将垮落带和裂缝带称为导水裂缝带,也称“两带”。“两带”范围内的岩体渗透性大大增强,是采动区煤层气主要富集区域,准确预计垮落带和裂缝带发育高度,针对性地布置顶板煤层气抽采工程,有利于提高煤层气抽采量、浓度及抽采效率[12-14]。

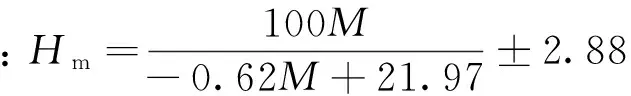

11-2煤层顶板岩石力学性质测试结果表明,单轴抗压强度一般为20.60~38.37MPa,覆岩为中硬类型。笔者对潘谢矿区18个中硬覆岩类型实测钻孔的“两带”实测数据进行了分式函数回归[3,8],采用回归公式对潘一东矿1252(1)工作面垮落带、导水裂缝带高度进行计算。

(1)

(2)

将采厚(式中M)3m代入公式(1)、(2)中,计算得出垮落带发育高度为12.04~17.80m;导水裂缝带发育高度为41.15~64.85m。

长期实践和研究认为,煤层气顶板抽采工程宜布置在垮落带之上导水裂缝带中下部为宜。以1252(1)工作面轨道巷高位钻场顶板走向钻孔为例,设计要求钻孔终孔垂距为工作面采高的4~6倍,抽采层位在垮落带之上裂缝带中下部,既实现了高效率地抽采煤层气又便于钻场和钻孔的维护。

2.3.2底板采动破坏带深度

煤层在正常回采过程中,底板岩体经历了压缩-卸压膨胀-重新压实3个阶段。底板岩体在压缩区与膨胀区的交界处易产生剪切破坏形成底板采动破坏带。考虑到采深、倾角和工作面斜长等因素,利用公式(3)进行底板采动破坏带深度的计算,计算得出1252(1)工作面底板破坏深度为31.33m。

h1=0.0085H+0.1665α+0.1079L-4.3579

(3)

式中,H为开采深度,m;α为煤层倾角,(°);L为工作面斜长,m。

由于1252(1)工作面为深部开采区,埋深和工作面斜长均较大,底板采动破坏深度值相对较大。底抽巷与底板穿层钻孔钻场的布设应避开底板采动破坏带,考虑到工程施工等经济因素,底板抽采工程应布置在煤层底板垂深30~35m层位比较合理。

3保护层卸压井上下立体化煤层气抽采

1252(1)工作面采用顶底板、井上下联合抽采形式,采用沿空留巷Y型通风技术,保障煤层气开发以及煤炭的安全回采。工作面回采前采用底板穿层钻孔对掘进工作面进行预抽、顺层钻孔对本煤层预抽消突;回采期间采用地面钻井、1252(3)底板巷穿层钻孔抽采13-1煤层卸压煤层气;沿空留巷充填墙埋压两路抽采管路,采取远、近结合的方式抽采采空区煤层气。通过在生产区和采空区的立体化抽采,实现了保护层工作面煤炭和煤层气的安全、有序开发。

4模式应用效果评价

4.1卸压范围检测

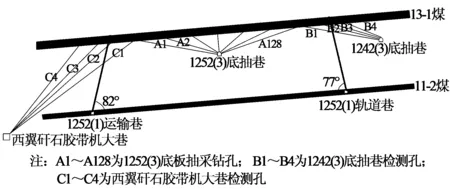

潘一东矿对1152(1)保护层工作面的卸压效果进行了钻孔检测,以倾斜方向卸压范围检测为例说明11-2煤层开采对13-1煤层的卸压影响范围[15]。如图8所示,分别在1242(3)底抽巷和西翼矸石胶带机大巷施工8个检测孔,确定1252(1)工作面轨道巷和运输巷卸压角分别为77°和82°。

图8 卸压范围检测钻孔布置示意

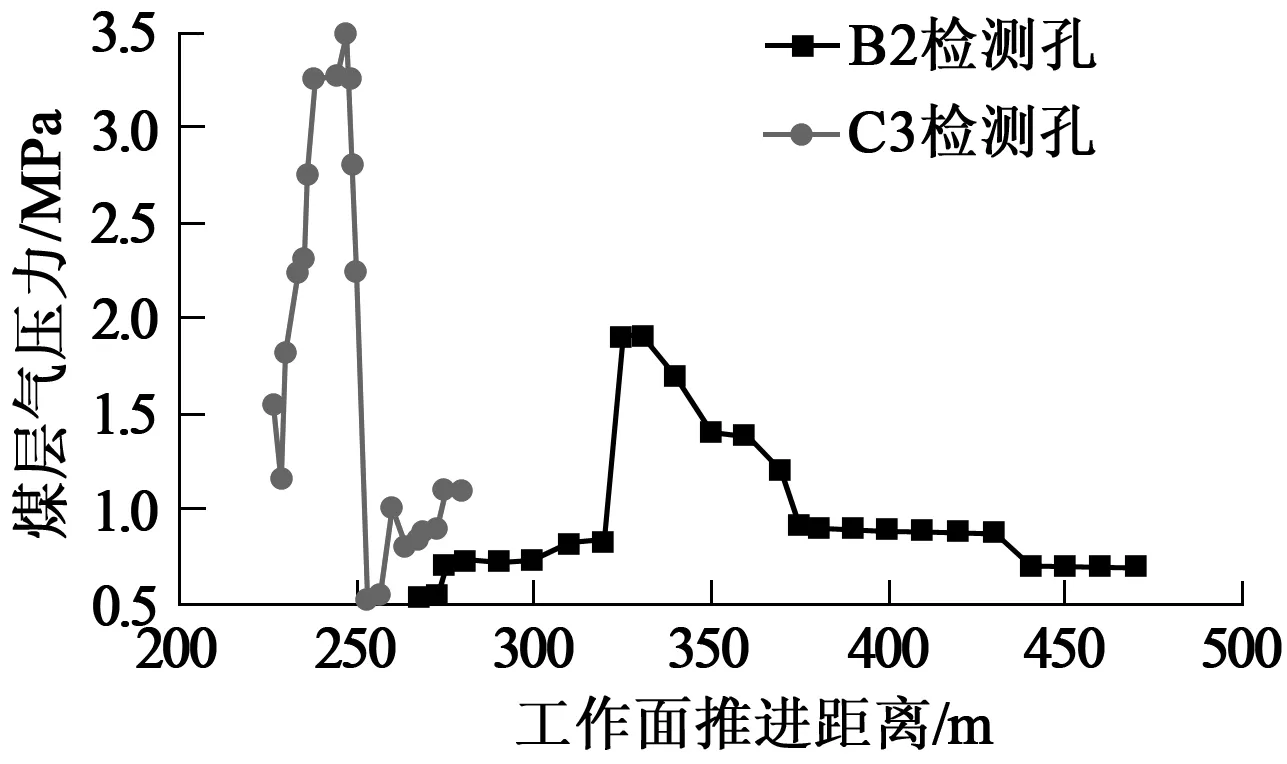

轨道巷B2、运输巷C3测压孔压力随1252(1)采面推进的变化曲线(图9)反映了保护层卸压对13-1煤层的卸压影响。B2孔煤层气压力自工作面推进260m位置的0.5MPa急剧增加到330m的1.9MPa,之后又逐渐减少并稳定到0.55MPa,该变化趋势反映了B2钻孔先受到保护层开采的集中应力影响,随后受煤岩体受力及结构的变化出现明显的卸压现象,表明B2测压孔在保护层影响范围内;C3孔煤层气压力自工作面开采后孔压持续上升,受采动应力的持续叠加,煤层气压力不断上升,由最初的1.1MPa快速增大至3.5MPa,最终维持在1.1MPa这一原始压力值,表明C3测压孔区域不在保护层卸压影响范围内。

图9 卸压范围检测典型钻孔煤层气压力变化曲线

4.2协调开发效果评价

通过应用采动区“远距离下保护层卸压开采井上下立体抽采煤与煤层气协调开发模式”,1252(1)工作面开采面积达2.986×105m2,安全采出煤炭1.08Mt,工作面生产期间共开发煤层气3.77972×105m3,工作面煤层瓦斯抽采率达91%。

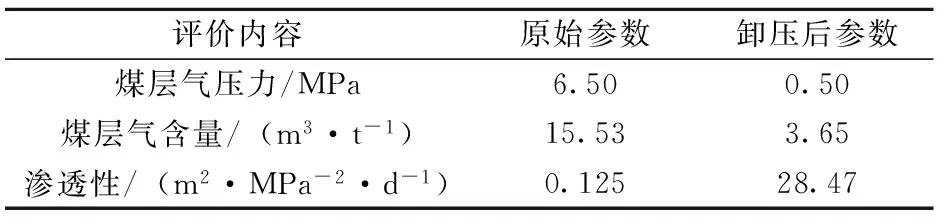

如表1所示,被保护层13-1煤层通过长距离下保护层的开采,煤岩体渗透性增大226.76倍;煤层气压力和含量分别降至0.5MPa和3.65m3/t,低于《防治煤与瓦斯突出规定》中0.74MPa和8m3/t的抽采标准;卸压影响范围内煤层瓦斯抽采率达76.48%,实现了被保护层煤层瓦斯的预抽达标。

表1 保护层卸压开采13-1煤层卸压预抽效果测试

5结论

(1)提出了针对松软低渗远距离突出煤层群开采的“远距离下保护层卸压开采煤与煤层气协调开发模式”及实施流程。

(2)提出以地表岩层移动规律、覆岩破坏规律和底板采动破坏规律为基础指导煤层气井上下抽采工程的布设原则。

(3)保护层开采不仅使本煤层及围岩出现了明显的卸压现象,而且使被保护层出现了集中卸压区和过渡卸压区,被保护层卸压范围和程度均小于保护层。

(4)1252(1)工作面煤与煤层气协调开发的实践表明,矿井通过井上下立体抽采实现了安全、有序、高效开发煤矿区煤与煤层气两种资源。

[参考文献]

[1]雷毅,申宝宏,刘见中.煤矿区煤层气与煤炭协调开发模式初探[J].煤矿开采,2012,17(3):1-4.

[2]申宝宏,杨志远,晋香兰,等.煤矿区煤层气与煤炭一体化协调开发[R].北京:煤炭科学研究总院,2011.

[3]樊振丽,胡炳南.两淮矿区煤层群条件下煤与煤层气协调开发模式研究[R].北京:天地科技股份有限公司,2015.

[4]方良才,李伟,李平,等.两淮矿区煤层群开采条件下煤层气抽采示范工程[R].淮南:淮南矿业(集团)有限责任公司,2015.

[5]樊振丽,申宝宏,胡炳南,等.中国煤矿区煤层气开发及其技术途径[J].煤炭科学技术,2014,42(1):44-49,75.

[6]申宝宏,刘见中,雷毅.我国煤矿区煤层气开发利用技术现状及展望[J].煤炭科学技术,2015,43(2):1-4.

[7]卢平,方良才,童云飞,等.深井煤层群首采层Y型通风工作面采空区卸压瓦斯抽采与综合治理研究[J].采矿与安全工程学报,2013,30(3):456-462.

[8]樊振丽.纳林河复合水体下厚煤层安全可采性研究[D].北京:中国矿业大学(北京),2013.

[9]涂敏,付宝杰.低渗透性煤层卸压瓦斯抽采机理研究[J].采矿与安全工程学报,2009,26(4):433-436.

[10]樊振丽.煤矿陷落柱水害特征与防治技术研究[J].煤炭工程,2011,43(8):93-95.

[11]涂敏.低渗透性煤层群卸压开采地面钻井抽采瓦斯技术[J].采矿与安全工程学报,2013,30(5):766-772.

[12]高振勇.采动裂缝带瓦斯抽采技术及工程实践[J].煤矿开采,2014,19(4):126-129.

[13]樊振丽,胡炳南,申宝宏.煤层底板导水破坏带深度主控因素探究[J].煤矿开采,2012,17(1):5-7.

[14]陆占金,石必明,穆朝民,等.潘三矿下保护层开采条件下地面钻孔瓦斯抽采技术及效果[J].煤矿开采,2012,17(6):89-91,31.

[15]张志刚,贾光胜,杨利平,等.瓦斯抽采效果预测方法在王坡矿的应用[J].煤矿开采,2009,14(1):87-88,34.

[责任编辑:李青]

Harmonic Development Model of Coal and Coal-bed Metane on Ground and Underground under Large Distance Protective Layer Depressurized Mining

FAN Zhen-li1,2

(1.Coal Mining & Designing Department,Tiandi Science & Technology Co.,Ltd.,Beijing 100013,China;2.Mining Research Institute,China Coal Research Institute,Beijing 100013,China)

Abstract:In order to solving the mining problem of soft,large distance and low permeability coal seams,the harmonic development model of coal and coal-bed metane on ground and underground with protective layer depressurized mining and project lay out principle of coal-bed metane extracted were put forward.According project practical of 1252(1) working face in Panyidong coal mine,stresses change law and unloading scope of depressurize mining in 11-2 coal protective layer were studied by numerical simulation and filed practical,then coal bed metane extraction effect was evaluated.The practical showed that process connection and safety and high efficient development problems of coal and coal bed metane were solved successfully.

Key words:protective layer depressurized mining,coal bed metane extraction;harmonic development

[收稿日期]2015-11-23[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2016.03.004

[基金项目]国家科技重大专项大型油气田开发项目(2011ZX05064,2016ZX05045007-003);中国煤炭科工集团科技创新基金资助(2014QN005)

[作者简介]樊振丽(1983-),男,河南新密人,博士,从事“三下一上”采煤、煤矿水害防治和瓦斯地质研究工作。

[中图分类号]TD989

[文献标识码]A

[文章编号]1006-6225(2016)03-0015-05

[引用格式]樊振丽.远距离下保护层卸压开采井上下立体煤与煤层气协调开发模式[J].煤矿开采,2016,21(3):15-19.