舰载直升机的研究现状与发展趋势

常斌, 王海, 杨林

(海军装备研究院, 上海 200436)

舰载直升机的研究现状与发展趋势

常斌, 王海, 杨林

(海军装备研究院, 上海 200436)

摘要:从舰载直升机的发展历史出发,首先给出了舰载直升机的主要使命和任务,并对国外先进舰载直升机主要机型进行梳理和分析,总结了国外舰载直升机的特点;然后,从舰载直升机使用特殊性考虑,详细阐述了其使用环境特点,提出了舰载直升机应具有的特殊要求,即良好的环境适应性和舰机适配性,同时分析给出了舰载直升机的指标要求;最后,通过对舰载直升机发展趋势的探究,提出了国内舰载直升机的发展建议。

关键词:舰载直升机; 发展趋势; 使用环境; 要求

0引言

舰载直升机是指在各类水面舰艇上起降和系留的直升机,可以在舰上进行维护保障,具备长期驻舰使用能力。由于直升机具有垂直起降、侧飞、后飞、低空掠海飞行、在海面上空长时间悬停等其他飞行器不具备的特殊飞行性能和潜能;因此,直升机在实际应用中具有独特的地位和作用,已成为许多国家舰船航空装备中的重要组成部分。设计先进、性能优良的舰载直升机具有重要的实际意义。

世界直升机强国均十分重视舰载直升机的发展。早在1942年,德国就发展了第一架F1-282“蜂鸟”舰载直升机,用于侦察任务。美国以其最早的实用直升机VS316为基础,研制了HNS-1舰载直升机,后升级研制了SH-2系列直升机、SH-3系列直升机。1978年,美国以S-70B“黑鹰”直升机为基础,开始研制配装LAMPS Mk III系统的SH-60B“海鹰”直升机,随后研制了SH-60F直升机以替代SH-3“海王”直升机及HH-60H搜救直升机。20世纪90年代,SH-60升级为MH-60R,MH-60S的工作也相继启动。

在欧洲,英国韦斯特兰直升机公司和原法国宇航公司从1967开始合作研制Lynx“山猫”多用途直升机,后升级发展了HAS.Mk3,Mk4,Mk8以及“超级山猫”等机型。20世纪80年代,英国和意大利联合在WG34基础上进行Merlin“灰背隼”(后代号命名EH101)的研制,并发展有Mk112,Mk410,HM.Mk1,HM.Mk2,MC.Mk3等机型。1984年初,欧洲多国联合提出研制一种中等吨位(8~9 t)通用直升机NH90的初步设想,用于海上和陆地执行多种任务。1992年9月,法、意、德、荷四国正式签订NH90研制合同。

本文通过梳理国外先进舰载直升机主要机型的特点,分析研究舰载直升机特殊使用环境和技术要求,总结发展趋势,提出了国内舰载直升机的发展建议,以期对国内舰载直升机的发展和型号研制起到促进作用,“好用、顶用、耐用”的舰载直升机早日投入使用。

1舰载直升机承担的主要使命和任务

舰载直升机自投入使用以来,在历次海上任务中发挥了重要作用。例如,在印尼海啸救援行动中,美军舰载直升机承担了大部分的救援行动,成功输送了大量人员和物资;在亚丁湾护航行动中,参加护航的所有国家均派出了舰载直升机,利用其速度快、侦查能力强和打击威慑的特点,有效地保护了舰船的海上安全。

从世界海军强国舰载直升机的装备情况来看,舰载直升机装备数量占其海军航空装备总规模的比例均超过30%。从舰载直升机承担的任务来看,涉及反潜、反舰、警戒、侦察、电子战、搜救、运输、火力支援和反水雷等多种任务领域,表现为舰载直升机装备规模大、覆盖任务领域广的特点。

2国外舰载直升机的现状和特点

2.1国外先进舰载直升机主要机型

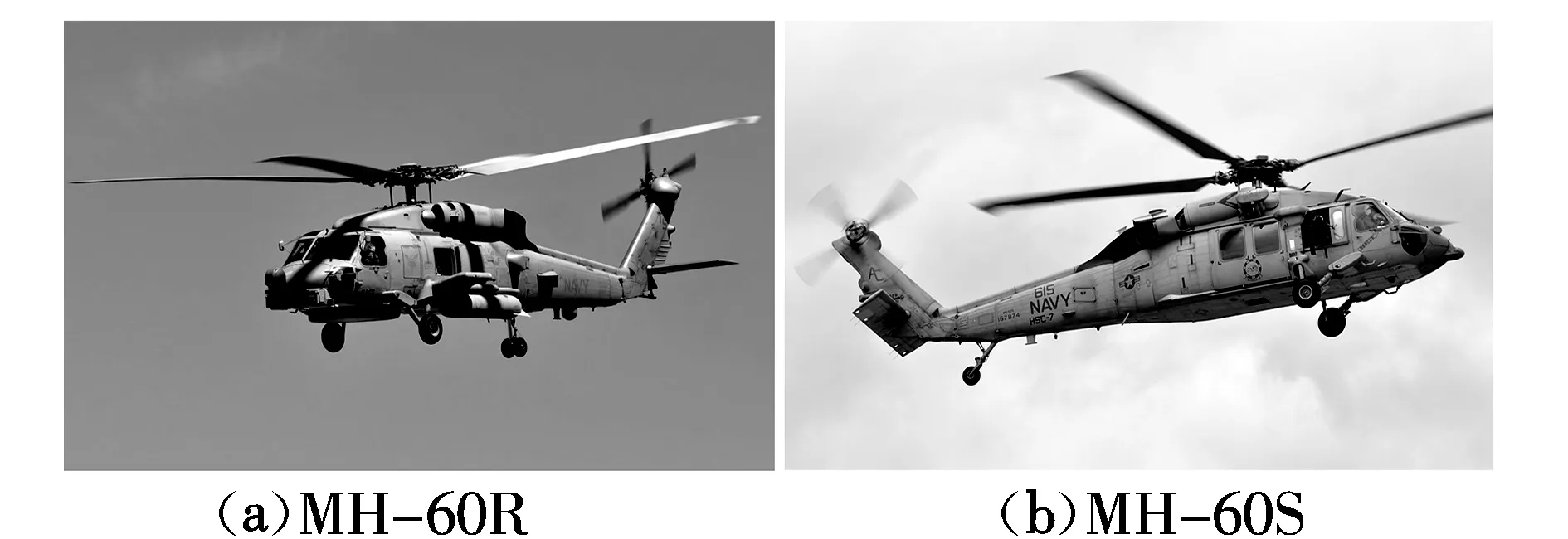

(1)MH-60R/S

MH-60R,MH-60S是“海鹰”直升机的最新发展型号,如图1所示。MH-60S和MH-60R分别于2001年和2006年开始交付使用,并逐渐完全替换美国先前的SH-60B/F,HH-60H,UH-3H及HH-1N等机型。据报道,美国最终将配备254架MH-60R直升机和271架MH-60S直升机。

图1 MH-60R/S直升机Fig.1 MH-60R/S helicopter

(2)NH90直升机

NH90直升机是由法国、德国、意大利和荷兰共同研制的一型中等吨位多用途直升机。其最大起飞重量为9.1 t,全机长19.56 m,旋翼直径16.30 m。1985年起按TTH战术运输型和NFH舰载型(见图2)两型研制,2006年开始交付使用。目前,法、意、荷三国已装备NH90(NFH)的数量分别为27架、46架、20架(2009年数据)。

图2 NH90(NFH)直升机Fig.2 NH90(NFH) helicopter

(3)“未来山猫”直升机

“未来山猫”(更名为AW159“野山猫”,见图3)直升机是英国“山猫”系列直升机最新改进型,最大起飞重量6.6 t,全机长15.24 m,旋翼直径12.80 m。该直升机2007年开始改进研制,2015年交付使用。

图3 AW159直升机Fig.3 AW159 helicopter

(4)EH101直升机

EH101直升机是英国和意大利联合研制的直升机,如图4所示。该直升机最大起飞重量14 600 kg,采用单旋翼带尾桨构型,前三点可收放轮式起落架,动力系统为三台RTM322涡轴发动机,单台功率为1 566 kW,航电系统高度综合化,装备有HELRAS/FLASH吊放声纳、声纳浮标、MST-S红外电视等任务设备。EH101直升机2000年开始在英国使用,其数量约70余架。

图4 EH101直升机Fig.4 EH101 helicopter

(5)MV-22B倾转旋翼飞行器

V-22是以NASA XV-15为基础研制的倾转旋翼飞行器,01架原型机于1989年3月首飞。作为输运型旋翼飞行器之一,美国计划用MV-22B(见图5)替代CH-46E和CH-53D等机型。1998年12月首次交付使用。美国计划采购360架MV-22B。

MV-22B旋翼直径11.61 m,桨叶折叠、发动机短舱与机翼转向收起后机长19.2 m、机高5.51 m、机宽5.61 m,空重15 032 kg,最大垂直起飞重量23 981 kg,最大有效载重(舱内货运)9 072 kg,外吊运(双钩)能力6 804 kg。兼有传统构型直升机和螺旋桨飞机的优势,海平面最大巡航速度达509 km/h,且巡航距离是CH-46E直升机的4倍[1]。

图5 MV-22B倾转旋翼飞行器Fig.5 MV-22B tiltrotor aircraft

(6)MQ-8B无人直升机

为替代老旧的RQ-2“先锋”无人机系统,美国于1999年提出了VTUAV计划。诺斯罗普·格鲁门公司在Schweizer 330直升机基础上研制RQ-8A无人直升机,2002年方案调整为研制MQ-8B(见图6),2006年MQ-8B首飞成功并进入小批量生产阶段。美国计划装备168套MQ-8B无人直升机系统,现已在多艘舰船上完成机舰动态适配试验、自主飞行试验等测试与评估工作,正在开展更大吨位MQ-8C无人直升机的研制工作,并计划2017年投入使用。

图6 MQ-8B无人直升机Fig.6 MQ-8B unmanned helicopter

MQ-8B旋翼直径8.4 m,机身长7.3 m、宽1.9 m,桨叶折叠机长9.2 m,机高2.9 m,空重940 kg,最大起飞重量1 430 kg,巡航速度200 km/h,留空时间8 h(携带55 kg有效载荷)。借助飞控计算机能够在舰船甲板自主起降,并配有先进的控制站及通用数据链。任务系统采用模块化设计,光电/红外传感器、激光测距仪/探测器、话音/数据通信中继等是其标准任务模块配置,能够配合平台完成搜索、识别、跟踪、目指等任务,以及进行中继、战场评估等工作。MQ-8B态势感知能力强大,可靠性、灵活性及维护性俱佳。

2.2国外舰载直升机的发展特点

通过对国外舰载直升机发展情况进行分析,可总结出国外舰载直升机的发展特点主要表现为以下几个方面:

(1)体系完善、结构合理。世界直升机强国舰载直升机的发展呈现出体系完善、结构合理的特点。其中以美国舰载直升机的建设最具代表性,一方面美国舰载直升机覆盖了各种海上任务,体系完善,能够为舰船编队提供有力的支撑;另一方面舰载直升机的发展充分考虑了任务需求、舰船的使命任务和对直升机的保障能力等因素,使舰载直升机与水面舰艇有效结合,发挥最大的效能。

(2)一机多型、一机多能。从西方发达国家舰艇装备的舰载直升机的情况不难发现,一机多型、一机多能是舰载直升机发展的普遍样式。如美国在“海鹰”直升机平台基础上发展了多个型号,分别为SH-60B,SH-60F,HH-60H,HH-60G等。目前,美国正在进行将SH-60B和SH-60F升级到MH-60R,将HH-60H和HH-60G升级到MH-60S的工作,两型机多达85%的零部件保持了通用,使每型直升机都能同时承担多种任务,以减少直升机型号种类,同时还降低了保障难度。

(3)持续改进、系列发展。从世界舰载直升机发展历程来看,持续改进、系列发展是共同的发展道路。英国的“山猫”直升机是20世纪60年代末研制的,最大起飞重量4.7 t。通过换装大功率发动机、采用复合材料旋翼桨叶、航电设备和任务系统升级、机体机构改进等措施,发展出了“超级山猫”直升机、“未来山猫”直升机,最大起飞重量现已达到6.6 t,作战能力显著提升。

(4)构型创新、效能提升。随着新构型、新原理旋翼飞行器的探索和发展,倾转旋翼飞行器、无人直升机、复合构型直升机等旋翼飞行器逐渐发展成熟,并将有力提升装备效能。目前,美国MV-22B型“鱼鹰”倾转旋翼飞行器已批量装备;全球开展无人直升机研制的国家超过20个,各种无人直升机型号超过60种,无人直升机技术上已有了重大突破,自主飞行等级有了显著提高,基本实现了完全自主飞行和舰面起降,而且续航时间和航程有了大幅度提高;X2,X-49,X-50A等复合构型直升机已进行了探索研究,同时S-97,卡-92等机型正在进行工程研制。X2新构型直升机如图7所示。

图7 X2新构型直升机Fig.7 X2 compound helicopter

3舰载直升机特点和使用要求

3.1舰载直升机使用环境特点

区别于陆基直升机,舰载直升机的使用环境主要为海洋环境和舰面环境[2]。

(1)海洋环境。舰载直升机在舰面起降,以及在直升机搜救、吊运等任务时通常处于海上小高度的大气环境,高温、湿热、霉菌、盐雾以及风速等均对舰载直升机的使用带来问题,如高温影响发动机性能,湿热、霉菌、盐雾对机体结构、发动机、传动系统等的腐蚀,风速(以及舰船航行引起的相对环境风速)对直升机发动机开/关车的限制等。浪高、洋流、暗涌等海情条件则直接影响搜索、落水人员救援等任务的顺利执行,也对直升机事故着水的海上应急漂浮提出高要求。

(2)舰面环境。舰载直升机搭载舰船对直升机使用存在制约和限制,主要包括起降甲板尺寸、甲板紊流场、舰船运动、复杂电磁环境、驻舰维修保障5个方面。有限的甲板尺寸及承载能力、机库大门尺寸、机库高度、升降机平台大小尺寸、承载能力直接限制了可上舰舰载直升机的吨位和外形尺寸,也缩减了起降安全裕度[3]。在狭小起降甲板上,机库等上层建筑在舰船甲板前部造成的紊流场,以及舰面效应均不利于直升机的起降甚至危及飞行安全[4]。在一定风速、海况下,特别是在高海况下的舰船运动,纵摇、横摇角度以及升沉幅度均给直升机起降带来难度,狭小且运动的起降甲板使直升机起降风险陡增。舰船上配装的电子设备,易对直升机机载电子设备产生强烈电磁干扰。在限制舰上可搭载直升机数量的同时,机库大小特别是机库高度也对直升机更换发动机等维修保障工作造成限制;舰艇上存储空间狭小,成品备件、维修工具规格和数量不足,直接影响直升机舰上维修。

3.2舰载直升机特殊要求

以提高直升机舰上使用安全性、可靠性、维修性、保障性为目标,按照使用环境特点,舰载直升机应具备或满足以下技术要求:

(1)良好的环境适应性

①高温性能好。高温下发动机的性能衰退不能太明显,不能使舰载直升机的任务能力大打折扣,同时也要有效控制发动机的耗油率、重量、尺寸等参数。机上系统和设备也应满足长期高温环境下的使用和贮存要求。

②腐蚀防护和控制能力强。舰载直升机应具备海上环境高湿热、高霉菌、高盐雾下的腐蚀防护和控制能力,应避免出现腐蚀环境下设计缺陷导致的功能损伤,避免电子设备的可靠性较低。在型号设计中应采用有效的腐蚀防护和控制方法、流程及工艺,选用抗腐蚀好的优质材料。机上橡胶等非金属材料也应具有良好的抗老化能力。

③抗风能力强。相对于陆地而言,海面上的风力更大。优良的抗风能力,特别是在起降和低速飞行过程中的抗风能力,不但可以保证舰载直升机使用的安全性,还可扩大其适用性。

④电磁兼容性好。舰载直升机搭载舰船,电磁环境复杂恶劣,在做好全机自身电磁兼容工作同时,应对舰机电磁兼容做好优化改进,结合电磁辐射实测数据,对关键系统和电子设备需采取可靠的屏蔽措施。

⑤对复杂海情的适应性好。如在高海况下执行任务时应具有良好的悬停控制精度,在执行搜救任务时应具有良好的位置保持能力和精度。此外,采用水密舱、浮筒设计或配装应急漂浮系统,舰载直升机应具有在高海况下的水面应急漂浮能力和一定稳定漂浮时长,以供机上人员紧急逃生。

(2)良好的舰机适配性

①全机(折叠)外形尺寸小。重量一定,全机外形尺寸应尽可能小,从而满足搭载狭小舰船起降甲板要求和保证起降安全。舰载直升机旋翼及斜梁应具备(自动)折叠能力,较小的折叠尺寸有利于转运、入库、贮存。

②全机功率储备裕度、操纵余量足。考虑舰上起降的特殊性,舰载直升机在着舰时应能够复飞,并能够应对其他可能危及飞行安全的突发情况,因此应保证舰载直升机功率储备裕度、操纵杆位(总距,纵向周期变距、横向周期变距,脚蹬)余量。如某国外舰载直升机舰上起降时规定发动机功率裕度不小于10%,操纵杆位余量8%~12%。

③抗侧滑和倾覆能力强。为了能够在高海况及舰面结冰环境下安全起降,要求全机重心尽可能低,起落架间距尽可能大(如卡-28舰载直升机),并采取防侧滑措施[5]。

④抗过载和抗冲击能力强。舰船升沉、纵摇和横摇运动将大大增加机身结构的冲击载荷,必须提高舰载直升机的抗过载和抗冲击能力,由此导致全机传力结构强度的大幅增加,也影响起落架寿命。

⑤舰机动态适配风限图[6]范围大。综合飞行甲板区域紊乱流场的影响、总体气动、发动机功率、操纵性能及驾驶品质等因素,在给定直升机起降舰船纵横摇限制的同时,风限图规定了一型机搭载一型舰时直升机周身360°可安全起降的风速大小、风向范围,是舰载直升机舰面起降能力的最直接体现。

⑥助降和归航引导能力强。为保证舰载直升机在舰上顺利起降,舰面应配备塔康、归航引导等导航、通信设备及入场下滑指示灯、甲板示廓灯等。在高海况条件下,舰艇运动幅度增大,飞行员操纵直升机自由着舰困难,需要借助助降系统辅助着舰。高性能、高可靠性的助降系统可大幅度提高直升机着舰的安全性,如采用ASIST助降装置,美国舰载直升机可在载舰纵摇±7°、横摇±30°时安全起降。

⑦驻舰保障性好。舰载直升机随舰执行长航任务,应具有良好的可靠性、维修性和保障性,应具备舰面维修保障条件。从舰载直升机设计角度,为确保舰载直升机性能的发挥,机载系统和机载设备需要采取模块化设计和制造技术,降低舰面维护要求,减少维修时间和备件数量,降低发动机清洗要求。在设计机身口盖和任务挂架时,要充分考虑如何方便地进行舰面油气加注和载荷加挂等作业。

3.3舰载直升机具体指标要求

使用环境和任务剖面的特殊性决定了舰载直升机的技术需求和复杂度要高于岸基直升机。简单说来,小尺寸、高性能、高安全性、高环境适应性是对舰载直升机的基本要求,应重点关注以下能力和具体指标:(1)裕度储备能力,即发动机的功率裕度和操纵杆位移余量;(2)抗侧风能力[7],旋翼刹车发动机起动相对环境风速、悬停允许最大侧风、桨盘载荷;(3)舰船运动适应能力,即自由着舰(采用助降系统)的舰船纵、横摇角度限制;(4)起降高海况适应能力,可安全起降的最高海况等级;(5)旋翼/斜梁自动折叠能力,自动折叠、展开时长;(6)全机(折叠)外形尺寸小型化能力,如旋翼直径、全机(或折叠后)机高、起降甲板长度的最小尺寸;(7)机体结构、起落架的抗冲击能力,最大允许着舰下沉速度;(8)海上应急漂浮能力,高海况下的稳定漂浮时长;(9)全机腐蚀防护控制能力,腐蚀环境下的结构、发动机、传动系统寿命;(10)舰机电磁兼容能力;(11)执行任务时的高海况适应能力,如高海况下的自动悬停精度;(12)舰面保障能力,如再次出动时间,更换发动机时间;(13)一机多种任务能力,可配装任务系统种类数、可执行任务种类数,承载能力及空重比。

此外,从使命、任务角度考虑,舰载直升机还应具有以下能力:(1)优良的悬停性能,悬停、小速度飞行在整个飞行谱中占有较大时间比例;悬停效率(FM数)、高性能三维气动外形桨尖的应用、先进翼型的使用;(2)高速巡航能力,对于应招反潜、落水人员搜救、伤病员护送等时敏性任务,舰载直升机应能够快速应对。

3.4先进舰载直升机技术特点

舰载直升机除具备陆基直升机的基本技术特点外,复杂的使用环境要求舰载直升机需具有较优异的性能和更高的技术水准。舰载直升机设计起点高、标准要求高,直升机研究领域的最新方法、最新技术往往也最先在舰载直升机上得到展示和应用。

结合直升机的先进技术特点,当前舰载直升机设计的先进性可体现在以下几个方面:(1)复合材料在舰载直升机上得到广泛应用,如NH90直升机采用全复合材料机身;(2)高性能的先进翼型和桨尖三维气动外形成为舰载直升机旋翼桨叶的特征,如“未来山猫”直升机的最新改进BERP III桨尖[8];(3)配有全权数字电子控制系统的第三代涡轴发动机;(4)电传操纵系统;(5)振动水平(约0.05g)、舱外噪声水平(约80 dB)已得到良好控制,如NH90直升机驾驶员座舱处振动水平已低于0.05g;(6)较高的可靠性、维修性,如NH90直升机执行任务可靠性高达97.5%,出勤率达87%,MTBF>4 h,每飞行小时人工维护工时少于2.5 h,整机使用寿命达到10 000飞行小时;(7)高海况适应性,NH90等机型能够在任意方向风速45 kn、6级海况下使用,高性能起落架可满足4 m/s着舰冲击载荷;SH-60B直升机具备空中加油能力,发动机功率储备大(15%以上);(8)开放式的高速航电系统构架,任务功能拓展强;(9)机上系统、任务系统模块化设计可实现多种任务载荷的快速换装(如MH-60S)[9];(10)舰载无人直升机的舰面自主起降能力。

4舰载直升机发展趋势

4.1通过构型创新向高速化方向发展

高速飞行是未来直升机发展的重要方向之一[10]。国外在倾转旋翼飞行器、复合构型直升机的研究、研制方面均取得较大进步,获得了一些成果:MV-22B倾转旋翼飞行器已经投入使用;西科斯基公司也正在开展S-97复合构型直升机的工程研制。

4.2通过综合优化向高适应性方向发展

为了适应严酷的任务使用环境,提升使命、任务能力,舰载直升机应具备在复杂海情下的使用能力。通过全机总体优化和综合仿真评估[11],实现高适应性是舰载直升机的发展方向之一,即舰载直升机具备良好的环境适应性、良好的舰机适配性,使用环境风速限制提升到30 m/s,载舰纵摇±7°、横摇±30°、升沉速度4.6 m/s条件下安全起降,使舰载直升机具备6级海况下舰面起降和执行各种使命、任务能力。

4.3通过综合集成向智能化方向发展

随着新材料、MEMS等学科技术的不断发展和应用,可以预见智能结构将是舰载直升机结构发展的主流方向[12]。结构将与传感器、气动、振动控制、HUMS等深度融合:如出现高气动性能、低振动水平、噪声水平的智能旋翼和Morphing桨叶旋翼;借助智能传感器,实时监测机体结构由于飞行载荷超过允许包线、疲劳、应力、腐蚀、环境影响等产生的损伤,确定损伤的准确部位,并且跟踪损伤的发展情况等;在不影响性能的条件下确保全机具有良好的气动外形,并具有雷达、光电等低可探测性。

5结论及建议

(1)充分认识舰载直升机的重要性,加大建设力度。随着国家海洋利益的拓展,确保我国的海洋权益等对舰载直升机的发展提出了新的更高的要求,对我国舰载直升机的数量、质量、性能都提出了更高的要求。执行亚丁湾海域护航行动的常态化、应对海上反恐突发事件以及海上国际救援等非战争军事行动,亦对舰载直升机提出了强烈的需求。

(2)为适应驱护舰对舰载直升机的需求,全面提高舰载直升机自主保障能力,应“立足国内、满足需求”。要站在提升国内整体舰载直升机能力的角度,统盘考虑我国舰载直升机的发展,充分利用国内成熟先进技术,优先发展重点舰载直升机,满足驱护舰的迫切需要。

(3)为构建优化的舰载直升机装备体系,应同步发展大型和轻型舰载直升机。应“持续改进、创新发展”,从构建优化的舰载直升机体系出发,持续改进大型和轻型舰载直升机,并针对未来需求,注重创新,发展新型、新构型舰载直升机,使舰载直升机装备体系不断优化,结构日趋合理,才能有效满足各类水面舰船的需求。

参考文献:

[1]王海,徐明,颜仙荣. 倾转旋翼飞行器发展研究与启示[C]//第三十届全国直升机年会学术论文集.哈尔滨:中国航空学会直升机专业委员会,2014:60-65.

[2]穆志韬.舰载直升飞机安全飞行的使用特点分析[J].航空工程和维修,2000(4):28-294.

[3]孙文胜,祁功道.舰载直升机飞行环境研究[J].飞机设计,1998,1(1):42-46.

[4]孙文胜,毕玉泉,白春华.舰载直升机的舰面效应研究[J].航空计算技术,2006,36(2):9-12.

[5]徐明.舰载直升机特殊要求对总体构型的若干影响[J].航空科学技术,2009(3):3-6.

[6]傅百先,赵维义.舰载直升机着舰动力学分析[J].飞行力学,1996,14(1):23-29.

[7]李军亮,胡国才,王浩.侧风对舰载直升机悬停性能的影响[J].海军航空工程学院学报,2010,25(2):129-132.

[8]陈铭,徐冠峰,张磊.直升机传动系统和旋翼系统关键技术[J].航空制造技术,2010(16):32-37.

[9]范英飚,李相民,颜骥.舰载直升机综合航电系统现状与发展概述[J].舰船电子工程,2011,31(5):5-8.

[10]倪先平,蔡汝鸿,曹喜金,等.直升机技术发展现状与展望[J].航空学报,2003,24(1):15-17.

[11]吕春雷,吴希明,武庆中.先进直升机发展现状及设计革新[J].航空制造技术,2013(17):26-29.

[12]张广林.未来直升机技术发展展望[J].国际航空,2005(4):26-30.

(编辑:李怡)

Status and development trends of the shipboard helicopters

CHANG Bin, WANG Hai, YANG Lin

(Naval Academy of Armament, Shanghai 200436, China)

Abstract:By starting from the history of the shipboard helicopters, roles and missions were given firstly. Then, through analyzing several typical shipboard helicopters overseas, the features of shipboard helicopters were summarized. Then, considering the divergences from general helicopters, the operating conditions were discussed and clarified for the shipboard helicopters; special requirements as well as the typical design targets are also shown. Finally, following the exploration of development trends, some suggestions on shipboard helicopters are proposed.

Key words:shipboard helicopter; development trends; operating conditions; requirements

收稿日期:2015-10-08;

修订日期:2016-01-05; 网络出版时间:2016-02-29 16:37

作者简介:常斌(1973-),男,陕西米脂人,高级工程师,硕士,研究方向为飞行器设计、飞行力学;王海(1979-),男,陕西岐山人,工程师,博士,研究方向为直升机总体设计、空气动力学。

中图分类号:V275

文献标识码:A

文章编号:1002-0853(2016)03-0007-06