明珠隧道基坑监测与变形分析

严宗雪,朱 炯

(1.广州交通投资集团有限公司,广州 510288; 2.招商局重庆交通科研设计院有限公司,重庆 400067)

明珠隧道基坑监测与变形分析

严宗雪1,朱炯2

(1.广州交通投资集团有限公司,广州510288; 2.招商局重庆交通科研设计院有限公司,重庆400067)

摘要:结合明珠隧道基坑工程监测实例,简述基坑工程变形监测方案,分析监测数据成果及其变化规律,总结工程经验,为同类明挖公路隧道基坑监测工程提供参考。

关键词:公路隧道;明挖;基坑监测技术;成果分析

公路隧道常见于山地地貌中,较多采用钻爆法施工。随着工程建设向纵深方向发展,公路隧道建设中受到的环境制约越来越多,使得隧道型式、修建工法也因此而得到进一步调整和发展。在埋深浅、岩土层松散条件下,明挖方案具有较好的适应性。但与轨道交通隧道相比,明挖公路隧道基坑断面较大,工程风险较高,故基坑监测对工程及其周边环境安全具有重要意义。

监测是基坑工程信息化施工的重要组成部分,其可使工程技术人员不仅能够及时了解地层、支护体系及周边环境的变化信息,而且能够掌握地层、支护结构及周边环境的相互作用、时空效应、安全和稳定状态,从而有针对性地制订施工方案和应急措施,对施工过程进行有效控制和管理,防止灾害事故发生。通过监测数据还可以判断设计方案、参数及施工方法、工艺、措施是否合理,可及时优化、调整设计参数和施工方法,实现动态设计和信息化施工。本文结合明珠隧道基坑工程监测实例,分析其变形的4个阶段及影响变形的关键因素,总结工程经验,为类似工程提供借鉴。

1工程概况

明珠隧道位于广州市从化区,该地区属于南亚热带海洋气候。历年统计资料表明,该地区年平均气温19.5~21.4 ℃,极端最高气温38.1 ℃,极端最低气温-2.6 ℃。年平均降水量1 800~2 200 mm,以4—9月降雨量最多。暴雨集中在7—9月,其间特大暴雨量>200 mm,被称为汛期高潮,24 h最大降雨量达341.8 mm,1 h可达99.4 mm,且年降雨量大于蒸发量。该地区以亚热带季风为主,冬天多北风,风力2~4级,风力风向较稳定。11月份至翌年1月份,多有寒潮且伴有冷空气大风,每年的7—9月有2~3次台风和热带风暴,最大风力可达11~12级,并伴随暴雨狂潮,具有较大灾害性。

隧道穿越地层为第4系冲洪积层(Q4al+pl)粉质粘土、淤泥质土、中粗砂、卵石土,全-中风化粗粒花岗岩(γ52-3)。隧道进出口段土层一般厚度为18.0~22.0 m不等,其具有孔隙较大,遇水易软化、崩解,水理性质较差,粘性较差的特点。明珠隧道工程所在地区属多台风暴雨区,在暴雨季节,因雨淋或表水冲刷,易产生边坡表层局部坍滑、崩坍现象。隧道洞身围岩多为土层,局部裂隙发育,岩体破碎。

明珠隧道工程范围内为流溪河1级阶地,局部有低山丘陵,地表 12~20 m范围由粉质粘土、砂土覆盖,基岩为花岗岩。隧道全段均位于土层及岩石风化带内,且未见断裂构造。但明挖坑壁可能产生崩塌、坍滑等失稳现象。

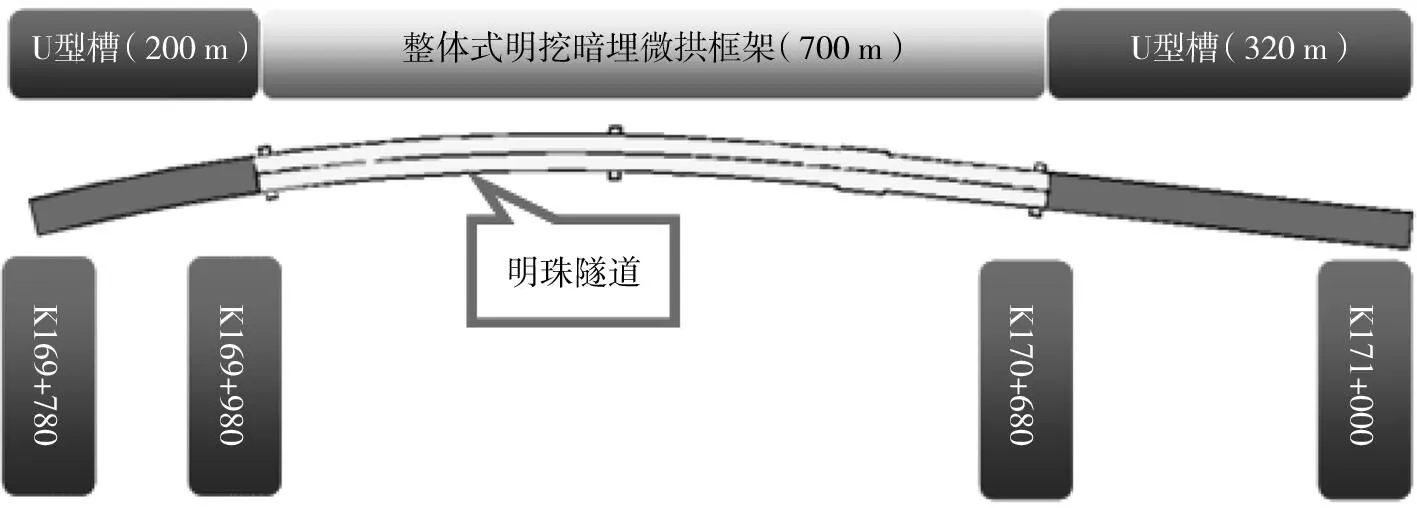

隧道总长1 220 m,设计起止桩号范围K169+780~K171+000。隧道按主体结构形式主要分成3个段落,即两端为U型槽结构,中间部位为整体式明挖暗埋微拱框架,见图1。

图1 明珠隧道结构段落示意

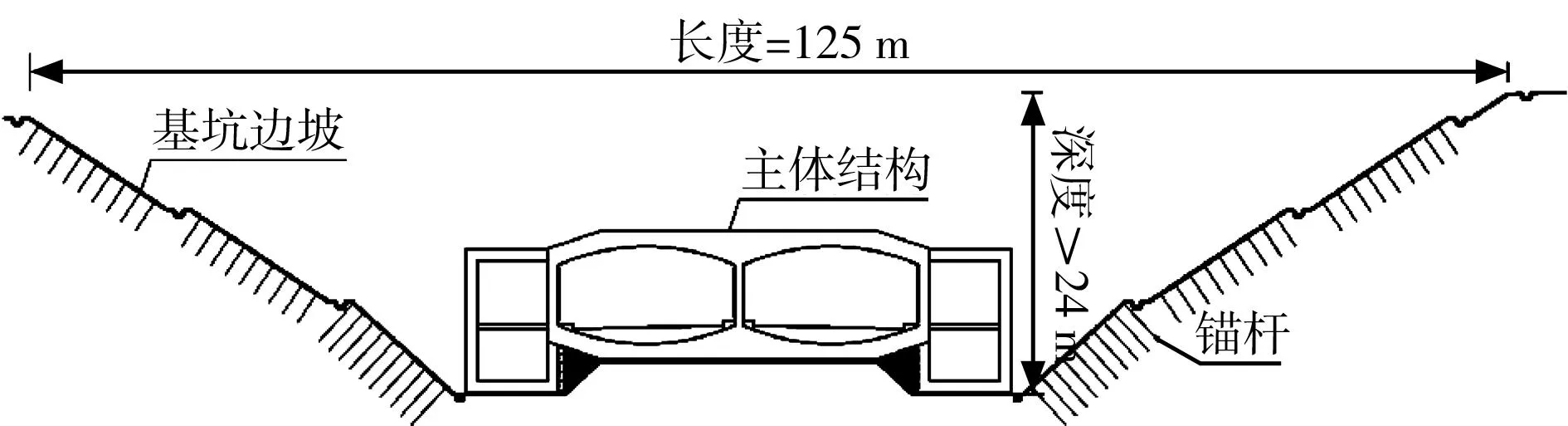

隧道基坑工程采用全放坡方式开挖,边坡采用喷锚支护。隧道基坑线路长、横断面大、影响范围广,其中K170+270~K170+400段落基坑深度最大,采用3级放坡方式开挖。以K170+300横断面为例,基坑设计采用3级放坡,深度达24 m,横断面开口宽度125 m,见图2。

图2 明珠隧道基坑K170+300断面示意

隧道洞身主要为粉质粘土、全风化花岗岩,下伏强风化花岗岩、中风化花岗岩,整体地质条件较差。由于隧道位于土质及岩层风化带内,故明挖基坑边坡易产生崩塌、坍滑等失稳现象,存在安全风险。

地层岩性差、隧道洞身及下伏岩土体透水性强、强降雨天气基坑开挖断面宽度及深度大、基坑线路长等成为明珠隧道建设的不利因素,同时也是实施基坑监测的难点。因此,基坑开挖深度、横断面宽度大的相关段落应作为监测重点。

2基坑监测方案

2.1监测项目及方法

考虑到明珠隧道基坑工程风险较多,为有效控制风险,避免监测工作对施工的干扰,监测项目的选择应重点针对基坑变形,采用的方法应简便、易行、可靠。基于此原则,拟定明珠隧道基坑变形监测项目主要包括坡顶水平位移、坡顶沉降、土体深层水平位移。

2.1.1坡顶水平位移监测方法

水平位移监测控制网按2级布设,首先,在基坑开挖深度3~5倍以外不受施工影响的稳定区域布置基准点,在基准点与工作基准点之间布设第1级控制网,观测工作基准点;其次,在工作基准点与测点之间布设第2级控制网,观测各测点。

测点选用标准件测钉。制作水泥墩前,需在坡顶插入2~4根Φ16~20 mm螺纹钢筋,插入深度≥20 cm且预留15 cm出露地表;然后在钢筋出露地表处架设模板,灌注混凝土并振捣密实,待混凝土初凝前插入标准件测钉并做好定期养护;最后水泥墩顶面用红色油漆进行点号标注,以防破坏。

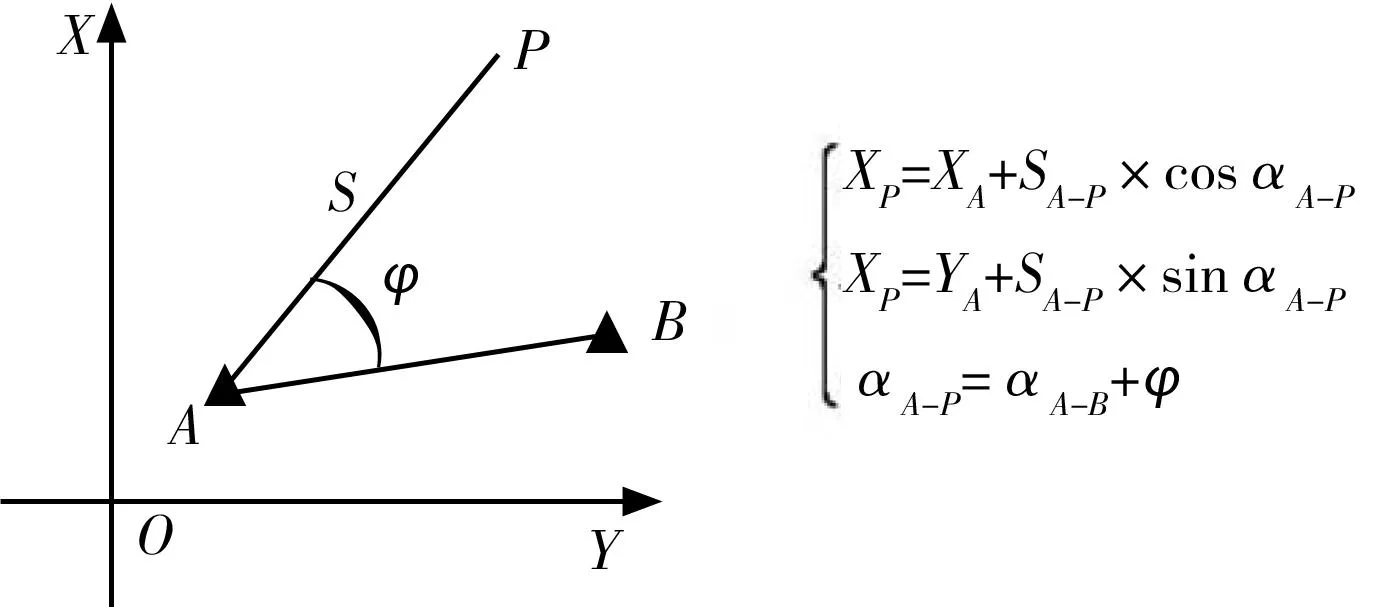

采用全站仪及配套棱镜并按极坐标法进行监测。极坐标法具体实施方式为:在基点架设全站仪,仪器调平后瞄准后视点的起始方向值,然后依次观测各测点与起始方向的角度和基点与各测点的距离,通过计算得到各测点的坐标值,2次坐标值的差就是测点位移变化量。极坐标法观测原理见图3。

图3 极坐标法观测原理示意

2.1.2坡顶沉降监测方法

坡顶沉降监测采用重复精密水准测量方式进行,即在基坑开挖深度3~5倍以外不受施工影响的稳定区域设置基准点。水准网设置以网形最合理、测站数最少为原则。在整个水准网内,需埋设3个深度足够且位于变形范围外的水准基点作为起算点,另需埋设一定数量的一般水准点,测量时选择一些稳定性较好的沉降点作为水准线路基点进行测量外业工作,且水准网统一监测和平差。

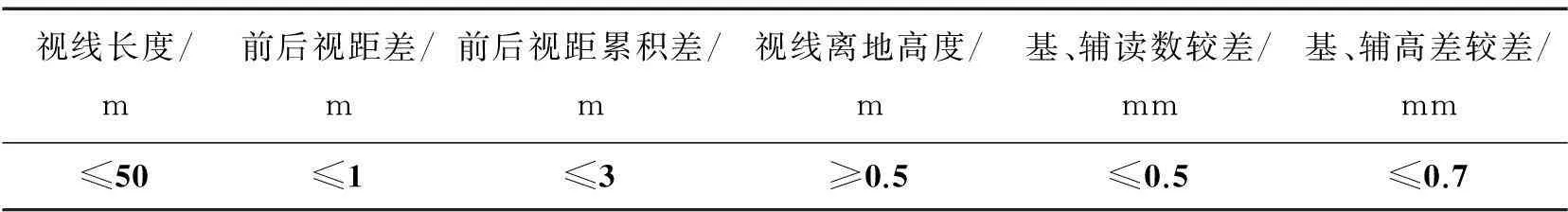

在满足监测精度前提下,沿坡顶沉降测点布设1条闭合水准环形路线,并由该水准环形路线中的固定点来测定各测点的标高。每隔一定周期进行1次精密水准测量,将测量结果严密平差,求出各水准点和沉降监测点的高程变化值。坡顶沉降监测按照2等水准测量作业技术要求执行,见表1。

表1 2等水准测量作业技术要求

2.1.3土体深层水平位移监测方法

土体深层水平位移监测用于测量土体在不同深度上点的水平位移。采用测斜仪进行测量,测斜仪由测斜管、测斜探头、数字式测读仪3部分组成。用钻孔方式将测斜管埋设于基坑边坡土体内。测斜管埋设后,在管口地表部位用套管、砌筑窖井等措施对其予以保护。测斜管内有4条十字型对称分布的凹型导槽,其作为测斜仪滑轮上下滑行轨道。测量时,将测头插入测斜管并使滚轮卡在导槽上,将测斜探头缓放至孔底。测量自孔底开始,自下而上沿导槽全长每隔一定距离测读1次,且每次测量应将测头稳定在某一深度位置。测量完毕后,将测头旋转180°插入同一对导槽,并按以上方法重复测量。

当基坑边坡土体产生侧向变形时,测斜管轴线会产生挠度,此时用测斜仪确定测斜管轴线各段的倾角,便可计算出土体的水平位移。设基准点为O点,坐标为(X0,Y0),测斜管轴线各测点的平面坐标由如下2式确定:

式中:i为测点序号,i=1,2,…,j;L为测斜仪标距或测点间距,m;f为测斜仪率定常数;△εxi为X方向第i段正、反测应变读数差之半;△εyi为Y方向第i段正、反测应变读数差之半。

为消除量测装置零漂移引起的误差,每一测段2个方向的倾角都应进行正、反2次量测,即

当△εxi或△εyi>0时,表示向X轴或Y轴正向倾斜;当△εxi或△εyi<0时,表示向X轴或Y轴负向倾斜。由上式可计算出测斜管轴线各测点水平位置,然后比较不同测次各测点水平坐标,便可计算得出基坑边坡土体的水平位移量。

2.2测点布置

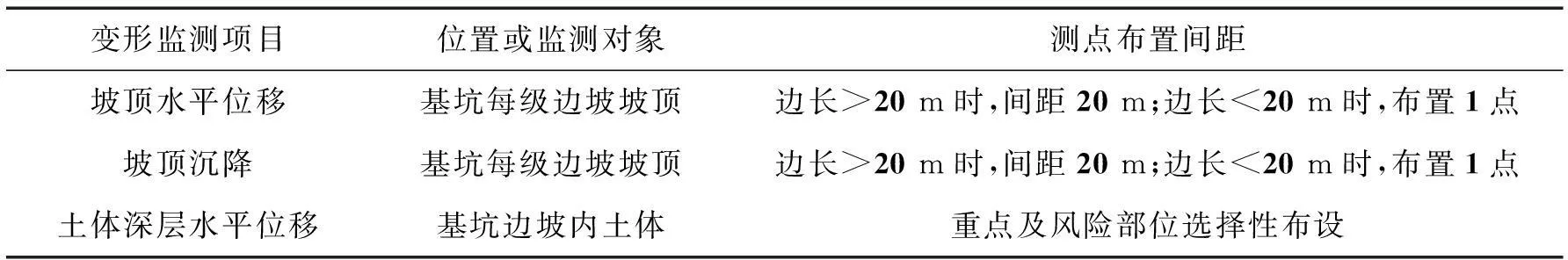

明珠隧道基坑变形监测测点布置遵循如下5条原则:1) 最大程度反映监测对象的实际状态与变化趋势;2) 不妨碍监测对象的正常工作,减少对施工的干扰;3) 监测标志稳固、明显、结构合理,位置避开障碍物,便于观测;4) 有代表性的及重点部位加密布设;5) 设置保护装置或设施。隧道基坑变形监测点布置间距见表2,监测断面布置见表3。

2.3监测频率

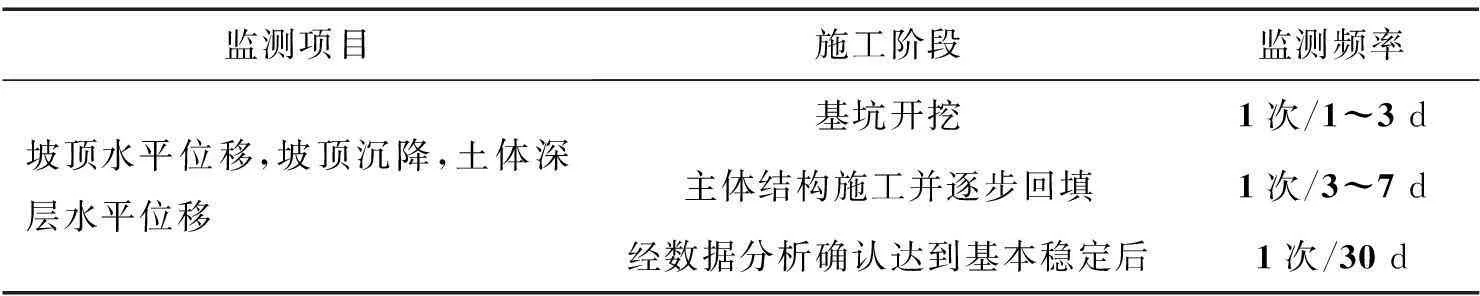

结合明珠隧道基坑工程类别、施工阶段、周边环境及自然条件等因素,经综合比选,制定了明珠隧道的监测频率,见表4。该监测频率旨在系统反映监测对象所测项目的重要变化过程而又不遗漏其变化时刻。

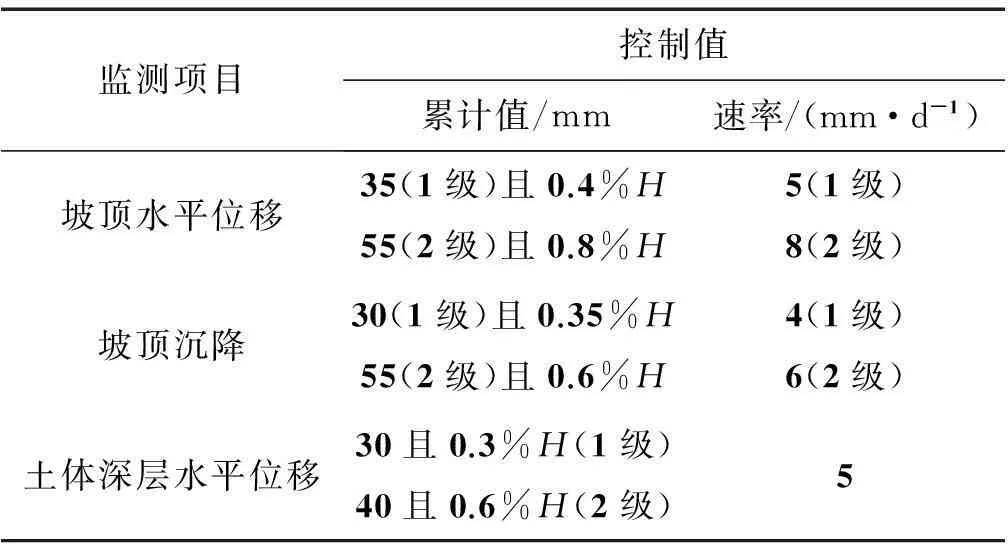

2.4监测报警值

一般情况下,报警值由2部分控制,即总允许变化量和单位时间内允许的变化量。明珠隧道监测报警值的确定综合考虑了5方面因素:1) 满足设计计算要求,不可超出设计值;2) 满足测试对象的安全要求,达到保护目的;3) 满足各保护对象主管部门提出的要求;4) 满足现行相关规范、规程要求;5) 在保证安全的前提下,考虑经济因素,减少资金投入。明珠隧道基坑监测报警值见表5。

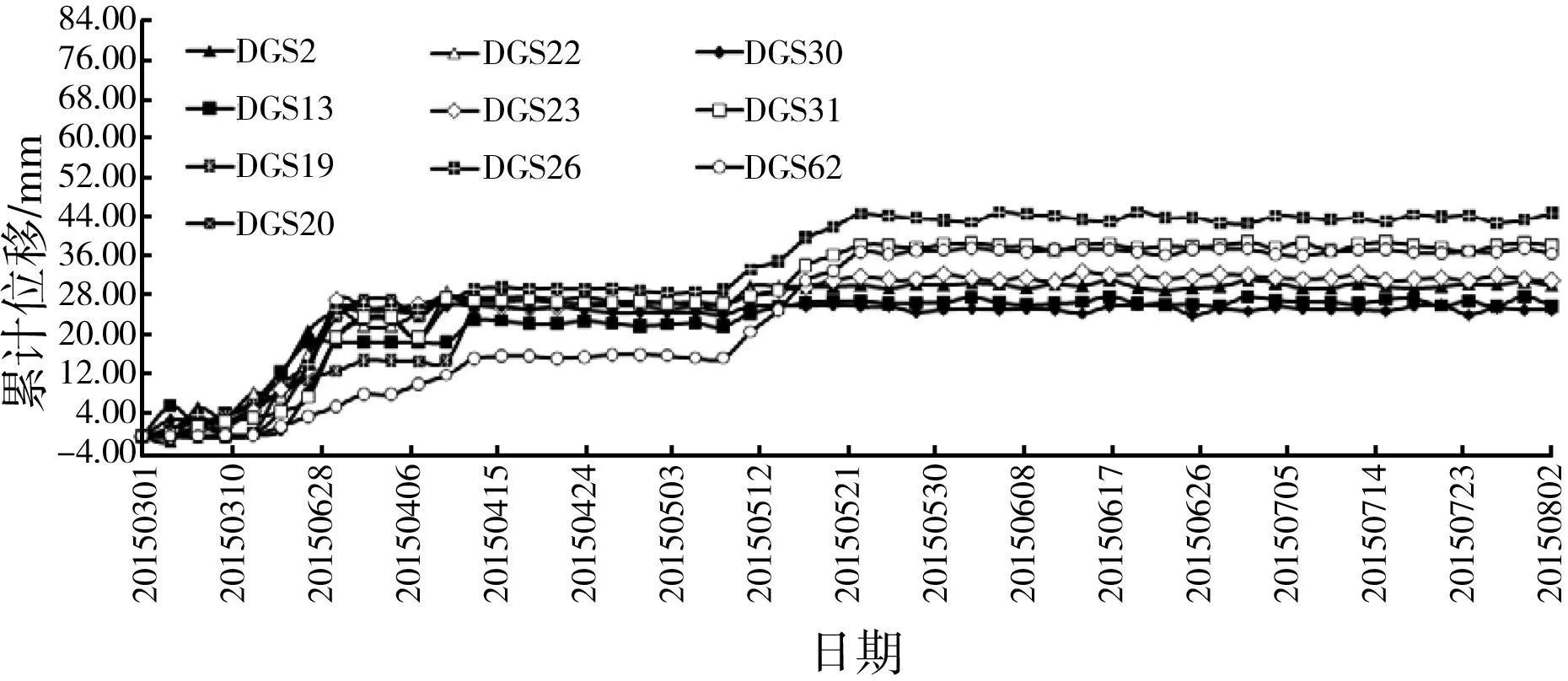

3监测数据结果

明珠隧道K170+270~K170+450段开挖深度较大,风险较高。本文选取该段落部分测点监测数据,对其进行了汇总统计、归纳,并选择部分监测点数据绘制了时程曲线。坡顶水平位移和沉降累计变化量时程曲线分别见图4、图5。

表2 变形监测点布置间距

表3 监测断面布置统计

表4 明珠隧道基坑变形监测频率

表5 明珠隧道基坑监测报警值

注:H为基坑开挖深度。

图4 坡顶水平位移累计变化量时程曲线

从图4、图5可以看出,坡顶水平位移和沉降累计值变化情况可大致概括为如下4个阶段。

图5 坡顶沉降累计变化量时程曲线

第1阶段:增长期。由于基坑逐步开挖的卸载作用,边坡变形呈明显增加趋势,但未达报警值。

第2阶段:平缓期。本阶段中,随着基坑开挖及喷锚支护完成,岩土体与支护结构协同作用,逐渐趋于力学平衡状态。

第3阶段:陡增期。在雨季,强降雨对坡体及支护结构冲刷作用加剧,而明珠隧道洞身主要位于土层及岩石风化带内,岩土物理力学性能在降雨条件下有所折减,导致本阶段出现变形陡增情况,较多测点变形累计值达到或超过报警限值,对应部位支护结构出现破损、裂缝、脱空等风险。

第4阶段:平稳期。结合现场实际对裸露岩土面采取了喷混凝土封闭措施,同时对风险部位进行了修补与加强。随着雨季结束,基坑变形累计值逐渐趋于平稳。

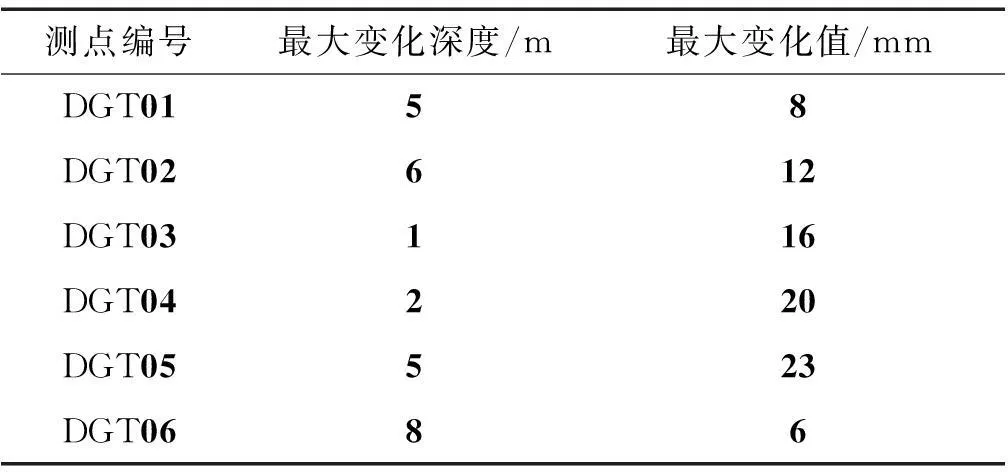

土体深层水平位移监测数据统计见表6。从表6数据可以看出,土体深层水平位移变化相对平稳,累计变化最大值出现在测点DGT05处(最大变化深度5 m,最大变化值23 mm),未达到报警限值,说明测点附近范围边坡整体稳定性较好,不易出现较大规模边坡失稳破坏。

表6 土体深层水平位移监测数据统计

4结论

1) 明珠隧道建设过程中,在变形速率增加且累计值报警情况下,对喷锚支护已出现的剥落、破损进行了及时修复,有效避免了风险进一步发展、扩张。由此可知,监测是控制基坑施工安全的重要保障和前提,对工程进度及风险控制具有重要意义。

2) 明珠隧道洞身范围主要为粉质粘土和全风化花岗岩,全风化花岗岩透水性较强,降雨期间易被冲刷且形成渗流通路,导致基坑部分段落在强降雨期间出现变形速率增加、累计变化量报警等情况。因此,在该类地质条件下修建明挖隧道应重视加强降雨期间的安全措施,采取合理措施引排地表水,防止降雨对坡面的冲刷作用。

3) 明珠隧道基坑部分段落在强降雨期间出现变形速率增加,累计值报警情况,但基坑边坡未出现深层剪切破坏,整体较稳定。粉质粘土、全风化花岗岩虽然物理力学性质较差,但对于明珠隧道这类水平分层的原状土体,在基坑开挖、降雨等风险时段,适时增加监测频率,对数据变化较大且超限部位进行监测预警,同时采取合理有效的喷锚支护,便可有效控制工程安全风险。

参 考 文 献

[1]刘国彬,王卫东.基坑工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2]王梦恕.中国隧道及地下工程修建技术[M].北京:人民交通出版社,2010.

[3]常士骠,张苏民.工程地质手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[4]陈祖煜.深基坑支护技术指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[5]丁宏飞,朱炯,罗书学.基于PCA-SVM的边坡稳定性预测模型研究[J].路基工程,2011(2):5-7.

[6]朱炯.五龙岭隧道病害成因分析及处治对策[J].公路隧道,2013(1):32-34.

[7]张昆.深基坑施工引起周围土体位移监测分析[D].成都:西南交通大学,2005.

[8]王镝,卢俊,曾京.公路隧道深基坑监测分析[J].施工技术,2007(3):79-81.

Monitoring and Analysis for Deformation of Foundation Pits in Mingzhu Tunnel

YAN Zongxue1, ZHU Jiong2

Abstract:In combination with the practical examples of monitoring of foundation pit in Mingzhu Tunnel, this paper describes the monitoring scheme for deformation of foundation pit project , analyzes the results and change rules of monitoring data, and summarizes project experiences to provide a reference for similar foundation pit monitoring projects of open-excavation highway tunnels.

Keywords:highway tunnel; open-cut; foundation pit monitoring technology; analysis of result

DOI:10.13607/j.cnki.gljt.2016.03.024

收稿日期:2015-11-25

作者简介:严宗雪(1976-),男,四川省资阳市人,博士,高工。

文章编号:1009-6477(2016)03-0107-05中图分类号:U459.2

文献标识码:A