束鹿凹陷泥灰岩致密油转向酸压可行性研究

段贵府 才 博 何春明 赵安军 唐邦忠

(1. 中国石油勘探开发研究院廊坊分院, 河北 廊坊 065000;2. 中国石油华北油田分公司, 河北 任丘 062550)

束鹿凹陷泥灰岩致密油转向酸压可行性研究

段贵府1才 博1何春明1赵安军2唐邦忠2

(1. 中国石油勘探开发研究院廊坊分院, 河北 廊坊 065000;2. 中国石油华北油田分公司, 河北 任丘 062550)

摘要:束鹿凹陷泥灰岩致密油储层埋藏深、岩性复杂、天然裂缝发育,其储层特征既不同于北美Bakken致密油,又不同于国内松辽、鄂尔多斯长7段,储层改造难度大。采用宏观实验测试与微观实验分析相结合的方式,从转向酸压技术机理、酸岩反应动力学、酸蚀裂缝形成条件分析以及导流能力测试入手,对束鹿凹陷泥灰岩储层转向酸压可行性进行了论证。研究结果表明VES转向酸适用于泥灰岩储层且能够实现均匀布酸、深度酸压的改造目的,利用转向酸压技术能够较大幅度地提高裂缝的导流能力,但裂缝的保持能力较差,需进一步探讨其他配套技术。

关键词:泥灰岩; 致密油; 转向酸压; 酸蚀导流能力

随着常规油气资源勘探程度的不断提高,勘探难度越来越大。在纳米孔喉系统“连续型”油气聚集的地质理论创新、水平井体积压裂“人造渗透率”的核心技术创新、多井平台式“工厂化”低成本开采的开发模式创新的推动下,全球非常规油气勘探开发取得了一系列的重大突破,全球的油气勘探已进入常规与非常规并重发展的时代。致密油被称为“黑金”,作为一种非常规油气资源,已成为我国勘探开发的“热点”领域。

束鹿凹陷致密油储层近年来成为华北油田重点勘探对象。泥灰岩储层发育裂缝,裂缝以构造缝为主,垂直缝、高角度缝和斜交缝发育。孔隙度介于0.5%~3.5%,基质渗透率低于0.1×10-3μm2,储层温度为130 ℃,属于低孔超低渗致密储层。根据X衍射全岩分析结果,石英质量含量在15%~20%,黏土质量含量在15%~25%,碳酸岩质量含量在64%~85%,碳酸岩以方解石为主。该区块以往开展了多级注入酸压、稠化酸酸压以及加砂压裂等改造工艺,压后均能见到一定的效果,但由于当时技术有限、储层温度高等原因导致多级注入酸压平均有效缝长仅40~60 m,稠化酸酸压平均有效缝长为30~40 m,均未实现长距离沟通、深度酸压的目的[1-2]。本次研究根据转向酸压机理、酸岩反应动力学分析酸蚀裂缝形成条件、酸蚀导流能力等,探讨束鹿凹陷泥灰岩储层转向酸压技术的可行性。

1储层改造难点分析

束鹿凹陷泥灰岩致密油储层改造由于其具有岩性特殊、地应力异常高等特点,存在施工风险大、配套工艺可选性差等突出的技术难题,主要表现为:

(1)岩性复杂。主要岩性为泥灰岩 — 砾岩,实施体积压裂提高改造体积,以实现高产、稳产的增产目标无可借鉴先例。

(2)天然裂缝较发育,液体滤失量较大。酸压改造过程中,使用常规酸液体系难以提高作用距离,难以实现造长缝,提高导流能力的目标。

(3)储层埋藏深度大(垂深达4 100 m),比长庆、吉木萨尔等致密油储层垂深超出1 000 m以上。

(4) 储层渗透率、孔隙度极低,属于特低渗、低孔致密储层。地层破裂压力高达80~90 MPa,进行加砂压裂施工困难。

2转向酸压技术机理分析

2.1理论基础

VES自转向酸体系进入地层以后,随着酸岩反应的进行,酸液浓度降低(pH值升高),酸岩反应产生了大量的MgCl2和CaCl2,屏蔽了分子间的电荷,降低了分子间的静电排斥力。静电排斥力的降低使分子排列更加紧密,分子结构从球型胶束或短棒状胶束转变为蠕虫状胶束。当胶束尺寸足够长后,胶束之间相互接触、相互缠绕形成具有空间网状结构的“冻胶”体系,不但增加了体系黏度,同时赋予酸液一定的弹性。通过冷冻刻蚀透射电镜,对酸液浓度为10%以及反离子环境下VES自转向酸微观结构的变化进行了分析,如图1所示。可以看出随着酸液浓度的降低以及无机反离子浓度的增加,表面活性剂分子逐渐由球形胶束向长棒状胶束转换,最后变成蠕虫状胶束,使得酸液体系具有较高的黏度和黏弹性,增加了酸液分流转向以及降滤失的能力[3]。

由于VES自转向酸体系具有“变黏、缓速、降滤、无伤害”的特性,能够实现自主分流、均匀改造并提高改造体积的目的[4]。自转向酸沿高渗透层、裂缝流动过程中,酸液体系黏度逐步升高形成暂堵效果,通过暂堵已压开的裂缝,增大缝内压力,在新位置、新方向上形成多条裂缝,沟通更多的缝洞储集空间,实现体积酸压从而达到形成复杂缝网的目的;同时,在缝内通过酸液增黏分流,实现酸液从高渗区域向低渗区域转向,形成酸蚀网络,扩大波及体积,最终实现油气泄流通道最大化,如图2所示。

图1 10%VES自转向酸加入无机盐前后电镜扫描图

图2 VES自转向酸形成酸蚀裂缝网络示意图

在常温、常压下测试VES自转向酸酸液黏度随盐酸质量分数的变化情况,实验结果见图3。从图3可知,随着酸液浓度的降低,体系中Ca2+、Mg2+浓度逐渐升高,酸液体系黏度逐步升高。当盐酸质量分数为10%时,溶液黏度达到最高,为72 mPa·s。之后随着酸液浓度的进一步降低,VES自转向酸酸液体系黏度开始降低,当盐酸质量分数为5%时,酸液体系黏度降至32 mPa·s。

图3 VES自转向酸酸液黏度与盐酸质量分数的关系曲线

在酸压施工过程中,通常在注入酸液体系之后,采用追加一定量的互溶剂实现破胶[5]。为了研究酸蚀裂缝内原油和互溶剂对VES自转向酸破胶性能的影响,将变黏后的VES自转向酸分别与不同浓度的原油、互溶剂均匀混配,利用六速旋转黏度计在500 s-1条件下,测定残酸黏度随时间的变化,实验结果如图4所示。当酸与互溶剂体积比为20∶1时,破胶后体系黏度为38 mPa·s;当酸与互溶剂体积比为10∶1时,破胶后体系黏度为7 mPa·s。随着酸液所占比例的升高,破胶液的黏度越高,越容易造成压后返排困难,因此在现场施工过程中应提高互溶剂所占体积比例。其次,互溶剂破胶性能好于原油。由此可以看出在有原油存在的条件下,原油与互溶剂的共同作用能使破胶更加彻底,更利于返排和降低储层伤害。

图4 原油、互溶剂对酸液破胶性能的影响

3酸岩反应动力学研究

针对泥灰岩储层实际的温度特征,开展储层实际温度条件下不同酸液体系(普通酸、胶凝酸、VES自转向酸)的酸岩反应动力学研究,以获取更加真实的储层酸岩反应特征。实验条件:温度为130 ℃;压力为7 MPa;岩盘转速为500 rmin。通过酸岩反应动力学实验,确定3种酸液体系的酸岩反应速率与盐酸质量分数的关系,实验结果如图5所示。

由图5可知:在相同条件下,普通酸反应速率最大,VES自转向酸反应速率最小,普通酸的反应速度是胶凝酸的1.2~2.4倍,是VES自转向酸的1.4~3.4倍,胶凝酸的反应速率是VES自转向酸的1.2~1.5倍。随着盐酸质量分数升高,不同酸液体系的酸岩反应速率差值呈降低的趋势。由此可见,在实际应用中相对于其他酸液体系VES自转向酸能够更好地均匀布酸,能实现深度酸压。

图5 不同酸液体系酸岩反应速率对比曲线

4酸液对网络裂缝沟通能力研究

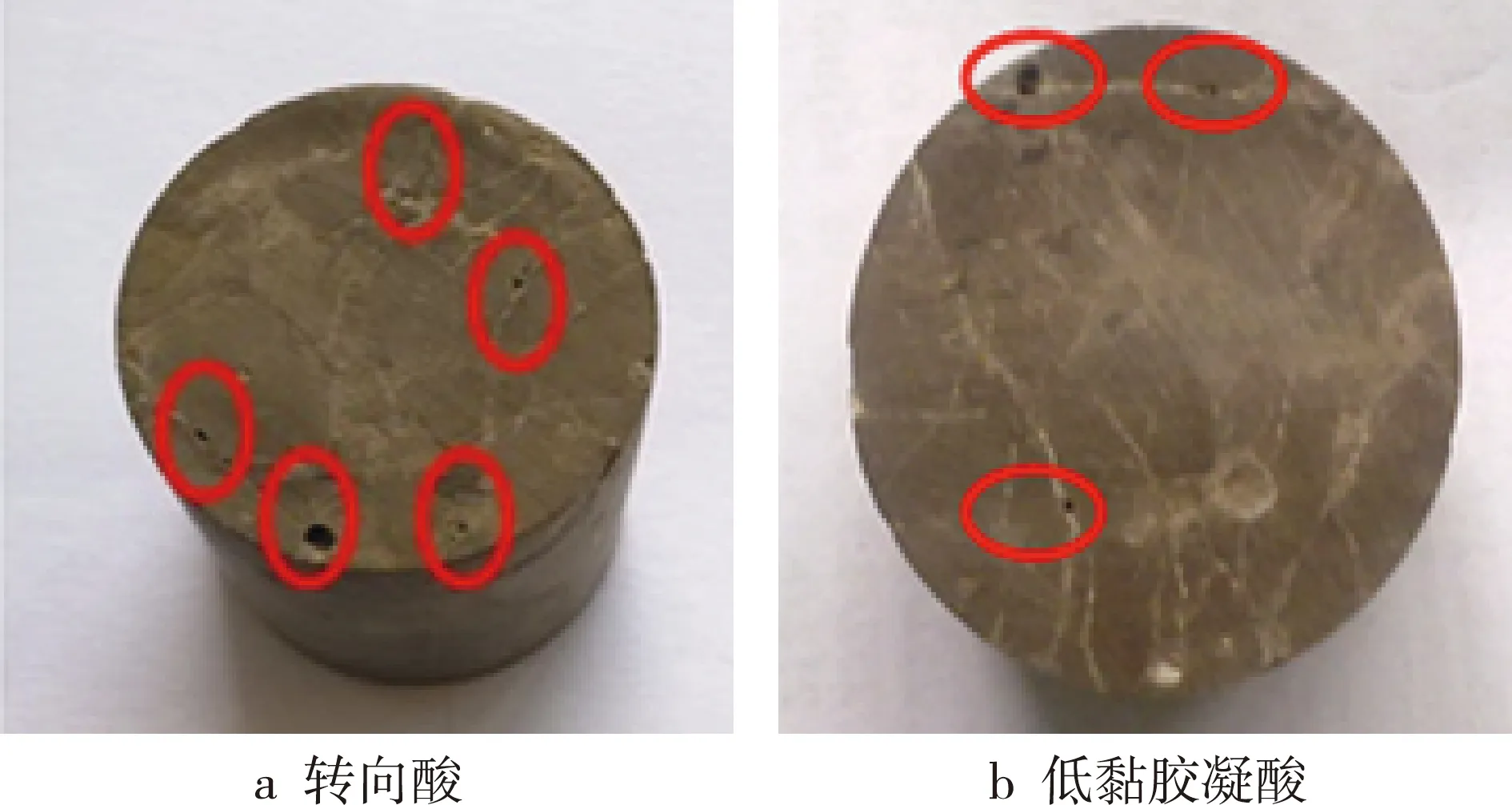

利用转向酸和胶凝酸2种酸液体系在5 MPa注入压差下进行过酸研究,分析酸液对裂缝系统的沟通能力,描述两者的酸溶蚀特征[6-7],实验结果如图6所示。可以看出这2类酸液体系反应后,在天然裂缝的部分充填及未充填区域产生了多个不同尺寸的酸蚀蚓孔。其中,较大尺寸酸蚀蚓孔穿透了岩心,引起酸液滤失量大幅度增加;小尺寸蚓孔的穿透距离较短,对裂缝系统的沟通贡献有限。实验结果表明,当裂缝较为发育时,酸液类型对天然裂缝沟通能力的影响程度较弱。

图6 酸液在5 MPa注入压差下复杂裂缝系统溶蚀图

5酸蚀导流能力研究

利用DAKE酸蚀裂缝导流模拟实验装置测定泥灰岩岩样在不同闭合应力条件下的酸蚀裂缝导流能力,使用的酸液体系配方为:5%VES+20%HCl+3%缓蚀剂+1%铁离子稳定剂,测试结果如图7所示。由图7可知,在60 MPa闭合应力下,酸蚀裂缝导流能力为662.3×10-14m3。随着闭合应力的增大,酸蚀裂缝导流能力大幅度下降,下降幅度达80%。这是因为随着酸液与可反应物反应程度的提高,岩心表面泥质含量越来越高,而泥质矿物抗压能力有限,易形成堵塞。

将刻蚀后的岩心板放置黑箱中进行灯光照射,可以描述无围压下刻蚀岩板的支撑剖面特征,实验结果如图8所示。由图8可知,泥灰岩岩板酸蚀以后能够形成一定高度的非均匀刻蚀沟槽,主要以点状支撑为主,能够提高裂缝的导流能力,但是保持能力较差。裂缝导流能力的保持能力与支撑点力学强度密切相关。由于储层矿物的随机分布以及酸液对砾石颗粒和胶结物的差异溶蚀导致刻蚀通道间连通性较差。针对泥灰岩储层利用转向酸进行酸压改造具有一定的效果,但是若要实现长期稳产则还需进一步探讨与转向酸压相匹配的配套工艺技术,例如探讨缝网酸压结合加砂压裂的复合改造模式的可行性,更大程度地提高改造体积,降低致密储层渗流距离和流动压力梯度,达到高效开采泥灰岩储层的目的。

图7 酸蚀裂缝导流能力测试曲线

图8 无围压下刻蚀岩板的支撑剖面

6结语

(1)泥灰岩储层酸岩反应速率主要受表面反应及岩性分布控制。

(2)与普通酸、胶凝酸相比,自转向酸酸岩反应速率最低,酸液作用距离更长,能够实现深度酸压的目的。

(3)当裂缝较发育时,酸液类型对天然裂缝的沟通能力影响程度减弱。

(4)利用转向酸进行深度酸压能够大幅度提高导流能力,受支撑点力学强度影响其导流能力保持能力相对较差。

(5)单一使用转向酸压技术仍无法解决长期稳产的改造目的,建议继续探讨利用转向酸实现缝网酸压结合加砂压裂的复合改造模式对于泥灰岩储层的适应性。

参考文献

[1] 王立中,王杏尊,卢修峰,等.乳化酸+硝酸粉末酸压技术在泥灰岩储层中的应用[J].石油钻采工艺,2005,27(3):63-66.

[2] 蒋廷学,张以明,冯兴凯,等.高温深井裂缝性泥灰岩压裂技术[J],石油勘探与开发,2007,34(3):348-353.

[3] 何春明,陈红军,刘岚,等.VES自转向酸变黏机理研究[J],钻井液与完井液,2010,27(4):84-86.

[4] 何春明,郭建春.VES自转向酸变黏机理实验研究[J].油田化学,2011,28(4):363-366.

[5] 何春明,雷旭东,卢智慧,等.VES自转向酸破胶问题研究[J],钻井液与完井液,2011,29(4):60-63.

[6] BAZIN B, ROQUE C, BOUTECA M. A Laboratory Evaluation of Acid Propagation in Relation to Acid Fracturing: Results and Interpretation[G].SPE30085,1995.

[7] HUANG T, HILL A D, SCHECHTER R S. Reaction Rate and Fluid Loss: The Keys to Wormhole Initiation and Propagation in Carbonate Acidizing[G].SPE37312,1997.

Feasibility Study on Diversion Acid Fracturing Technology in Shulu Sunken Muddy Limestone Reservoirs

DUANGuifu1CAIBo1HEChunming1ZHAOAnjun2TANGBangzhong2

(1. Langfang Branch of Petroleum Exploration and Development Research Institute, PetroChina,Langfang Hebei 065000, China; 2. PetroChina Huabei Oilfield Company, Renqiu Hebei 062550, China)

Abstract:Shulu sunken muddy limestone tight oil reservoir is featured in high burial depth, complex lithology, well developed natural fracture, which is neither similar to Bakken tight oil, nor to Erods and Songliao basin, so we need to explore a set of suitable stimulation mode for this reservoir. In this paper, by means of macro test to micro experimental analysis mode, we studied the mechanism of diversion acid technology, acid rock reaction kinetics, acid etched fracture analysis of the formation conditions and acid etched fracture conductivity, to give a feasibility analysis for Shulu sunken muddy limestone tight oil reservoirs to conduct diversion acid fracturing technology application. The results show that VES diversion acid fracturing can achieve the goals of uniform acid distribution and depth acid fracturing. And after diversion acid fracturing, muddy limestone reservoir can form higher fracture conductivity. But the stabiliting power of conductivity is poor, so we need to explore a series of matching technology to further improve etched fracture conductibity and stabiliting ability.

Key words:muddy limestone; tight oil; diversion of acid fracturing; acid corrosion conductivity

收稿日期:2015-09-08

基金项目:国家科技重大专项“低渗、特低渗透油气田经济开发关键技术”(2011ZX05013);中石油科技重大专项“特低、超低渗油藏高效改造新技术研究”(2014B-1202)

作者简介:段贵府(1989 — ),男,四川广安人,助理工程师,研究方向为储层改造理论与工艺技术。

中图分类号:TE357.2

文献标识码:A

文章编号:1673-1980(2016)03-0063-04