回到“基层”

——巴克森德尔非叙事“低层”美术史描写简说

王玉冬

回到“基层”

——巴克森德尔非叙事“低层”美术史描写简说

王玉冬

1 夏尔丹 饮茶的女子 油画 1735

摘要:本文通过分析美术史家巴克森德尔的几篇关键论著,尝试探讨其美术史写作当中对于视觉分析及“低层”描述的重视,并希望藉此对于时下流行的叙事性美术史进行反思。

关键词:迈克尔·巴克森德尔, 叙事,视觉扫描,非叙事

2 夏尔丹 集市归来 油画 47×38cm 1739

巴克森德尔在《意图的模式》一书中,有专门一章讨论夏尔丹的名作《饮茶的女子》。这一章通篇从人类观看绘画时的用眼方式以及18世纪视觉感知理论的角度去分析《饮茶的女子》。不过,在这一章接近结尾处,巴克森德尔突然用一个极短的定语从句,轻描淡写地谈起了饮茶女子的身份:“……我现在可以说,这个女子有可能就是夏尔丹的第一个妻子,画是她去世前几个星期画的,不过我不想让这一说法太多地影响你对画面的感知。”

在巴克森德尔其他著作当中,与此类似的图像学说明,也经常是突兀地出现在著作的不显眼位置,而且常常同上下文没有太大关系,因而在行文上构成了一种反高潮。饱受各类人文主义熏陶的现代读者很容易就能看出,与其说巴克森德尔在此进行着图像学阐释,倒不如说他在揶揄一般观者面对视觉图像时会常常产生的“叙事冲动”以及美术史学者对于图像学阐释的特殊癖好。

多年以来,巴克森德尔将艺术品的制作和观看视作最基本的美术史问题。与此相关联,如何使用合理的文字、句法和篇章结构去忠实地描写艺术的制作和观看,也便构成了他一生所关注的关键问题之一。在巴克森德尔的美术史著作中,读者不会发现引人入胜的生命故事,更见不到跌宕起伏的社会画卷。相反,他的文字总是在提醒读者自己作为观看者的角色和任务,读者不仅需要时常往复于插图和文字之间,他还需要跟随巴克森德尔的文字,时刻反思艺术品制作的过程、眼睛观看的过程以及观者大脑对于制作活动及观看活动的应对。

在巴克森德尔眼中,图像学等路数的美术史研究背离了视觉艺术研究的主旨,是对艺术的无的放矢,是对艺术的一种盲目好奇。但在巴克森德尔眼中,即便是将研究重点放在视觉问题上的美术史,也大多是在建造美术史的空中楼阁。要真正通过文字去评论、感知视觉艺术品,我们必须回到艺术制作及艺术观看的“基本层面”或者说“较低层面”。只有最大程度地复原了这些低级但基本的层面,美术史这个现代学科当中的“轻量级”学科才有可能建立起本属于自己的学科语言,美术史阐释才可能避免无源之水的命运,美术史学科才可能真正同其他学科比肩,真正严肃地探讨人学的问题。从上述《意图的模式》到2003年的论文集《关于图画的文字》等一系列论述的重点,就是如何在“低层面”(也即“基本层面”)去描述人类观看艺术品的活动。

1 皮耶罗 基督的复活 壁画 200×225cm 1463-1465

他对画面所进行的精微(甚至琐碎)的低层描绘,主要涉及注意力所使用的两个视觉系统。其中一个是利用视网膜中央凹视觉(foveal vision)的“内生系统”。另外一个是利用外围视觉(peripheral vision)的“外生系统”。后一个系统运行的更快,更加自主,而且不受更高层面上的意义探索的控制。有证据说明,这个外生系统是捕捉物体个体特征的手段,并且具有在这些个别特征之间建立联系的能力,它是视域当中进行空间映射的一个媒介。内生系统具有目的性,但其目的性很容易被总是分散注意力的外生系统所推翻。

巴克森德尔1994年发表的《注视的眼睛与分散的注意力》一文探讨的主要对象,是立体主义画家布拉克的《小提琴与水罐》中的一枚钉子。按照巴克森德尔的理解,画中的小提琴因为它的尺寸、清晰和惹眼的黑色而变成为一个强大的吸引物,它刺激中心视觉系统在观者头脑中重构他对过往经历的小提琴的知识,它同时又为外围视觉系统提供了各类暗示。黑色、清晰、有阴影、形状怪异的钉子在画面中的作用,也是一样。

一个真正的观者在体验绘画时,会结合视网膜中央凹信息和外围视力信息。我们仅以观者的注视集中在钉子上时所发生的情况为例。如果观者用中央凹视力凝视钉子,并同时利用中央凹外围的视力去注意附近的水罐,那么那个水罐就变成了一只具有逼真错视感的常规水罐。各种光效作用使得它熠熠生辉。第一瞥所见的长条形色块,就变成为水罐上一道道的表面反光。水罐上两个乍一看似乎“扭曲”的部分也不再扭曲——底部的“扭曲”变成了投影或者是表面上的黑色反光,而靠近口沿的那个“扭曲”则以一个“高调的方式”用阴影记录着有高光的水罐口沿的轮廓线。因为我们头脑中对于小提琴样貌有着一个强劲形象,同时也因为布拉克在画面上对小提琴某些固有特点的强调,离钉子更远的小提琴也被观者粗糙的周围视力所捕获。小提琴变成了一只全新的、完整的琴。

用视觉去感知《小提琴与水罐》的过程,实际上就是让认知的火花不断迸发的过程。布拉克画面中的小平面随着观者眼睛的运动而不断变化。同一个平面可以是周围视力当中的一个二维多边体,同时也是中央凹视力里二维半的倾斜平面。当注意力通过凝视活动去努力将形象与大脑所具有的信息联系起来的时候,这些平面就变成了钢琴的一些三维部件。我们没办法说,哪一种感知是绝对正确的,我们看到的永远不可能是同样的画面。我们用眼时候的忐忑让我们不断看到不同的东西。我们正确感知《小提琴与水罐》的方式或许应该是这样的:面对画框之内的同一幅画作,我们愉快地进行各种感知练习。当我们离开画作而去的时候,我们还会有一种没能将画面彻底整合的感觉,仍然觉得画面当中存在着另外一些感知之谜亟待解决。

《小提琴与水罐》无疑是张令人振奋的作品。我们有时甚至会觉得它的叙事主题,其实就是寻求真知过程当中出现的那些复杂性与兴奋感所本身具有的道德感。对于艺术家和真正的观者而言,这场表演的基本核心就是对于视觉知识进行视觉表现,而这是利用叙事性文字而得来的图像学阐释根本无法做到的事情。它完全是关乎视觉的事情。

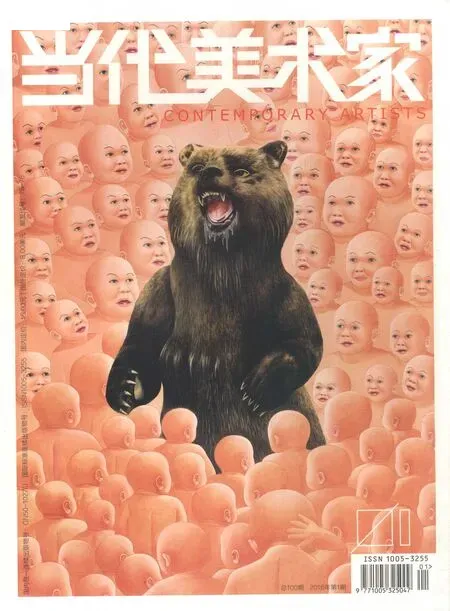

巴克森德尔2001年的论文《对于“只是视觉”的捍卫》中针对夏尔丹《集市归来》的分析,大致使用了同样的分析方法。

毫无疑问,这是一幅充满了魔力的画作。它的魔力部分来自于画面中间蓝衫人物紧张的状态。造成这样一个效果的原因有多个,但夏尔丹对于女子左脚模棱两可的处理是其中的一个关键原因。除非我们仔细去凝视,否则女子的左脚并不明显,甚至完全消失了。在某种程度上,她左手的情形也是如此。那么这个“魔力”和我们一般的用眼方式有什么关系呢?

巴克森德尔解释说,当我们在看绘画或任何其他物体的时候,视网膜当中最敏锐的中央凹会在一秒中之内运动数次,每次指向不同的点,每次覆盖大约两度的弧度。也就是说,我们在进行一种视觉“扫描”。不过,我们也从视网膜中敏锐度较差的周围部分获取信息。在注视的最早阶段,注意力的焦点集中在眼睛的中央凹部分。如果被注视物体的吸引力有限,那么注意力的焦点就会转移到其他地方,这也部分决定了凝视的下个目标。

夏尔丹对于观者注意力的掌控部分得益于人类的这种观看方式。他在画面左侧前景布置了碗这样一个物体,以分散观者的注意力。这只碗在多个层面上持续吸引着观者的注意:它所处的位置奇特,它的颜色鲜亮。不过,它也不是一个能长时间吸引观者注意力的事物,它只是一个常规的、极容易被观者在大脑中具象化的一个事物。它的作用就是刺激观者在凝视它时,还可以利用视网膜中央凹之外的周围视觉去关注画面的其他部分。我们之所以会看到一个没有左脚的女子,就是因为这只碗确保了我们可以用一个边缘的、清晰度较低的视觉去观看她。只有处于周围视力之中,女子才具有那份“魔力”。

巴克森德尔2003年的论文集《写给图像的文字》集中探讨艺术品与其描写文字之间的关系。 其中,塞杜徒的《拉奥孔》与皮耶罗的《基督的复活》两篇专门为此文集而作,在某种程度上可以视为作者关于图像与描写文字之间关系的盖棺定论之作。在巴克森德尔一生撰写的最后两篇论文当中,他将分析讨论的重点落脚在如下这个问题:假如我们感知绘画的最早阶段,真的是牵涉到中央凹视觉、外围视觉的各自本质特点以及它们的纠结关系,那么我们应该用什么样的文字才可以准确地对这一现象和上面分析的蓝衫女子一样,皮耶罗《基督的复活》中的耶稣基督又是个充满了张力的人物。画家在此既使用了实现人物模棱两可效果的各种锡耶纳手段,又利用了佛罗伦萨艺术对处于空间当中的体积进行分析的兴趣,从而让两个传统的能量在同一个人物身上得以释放。我们因此也就有见证到了一个紧张的耶稣,好像他正在展现出两个完全不同的个体。他一条腿直立,另一条腿抬起,脚放置在石棺的边沿,不过却没有做出相应的前倾动作。左侧的他是一个威武的站立人物,而右侧的他却是一个威严的坐姿人物。显然,这是个裂变的人物。

1 阿格桑德罗斯等 拉奥孔 大理石雕塑 高约184cm 约公元前1世纪

皮耶罗并非为了融合传统而融合传统,他之所以这样做,是因为他清楚地知道人们“低层面”的观看方式。他知道,在开始观看类似《基督的复活》这样一幅艺术品时,我们会应视觉扫描机能的要求,将每一次的注视只聚焦到一个有限区域。因为两次注视之间的记忆力只发挥很小的作用,所以每一次的注视并不完全受到之前的注视所得来的感知的限制。和观看布拉克的钉子或观看夏尔丹的蓝衫女子时的情况一样,当我们观看皮耶罗的耶稣基督时,由于我们凝视部位的不同,同时也由于我们观看方式的不同,我们有时看到的是高居地狱之上的站立着的救世主,有时是近在眼前的审判者,有时是结合了这两个特点的紧张人物。

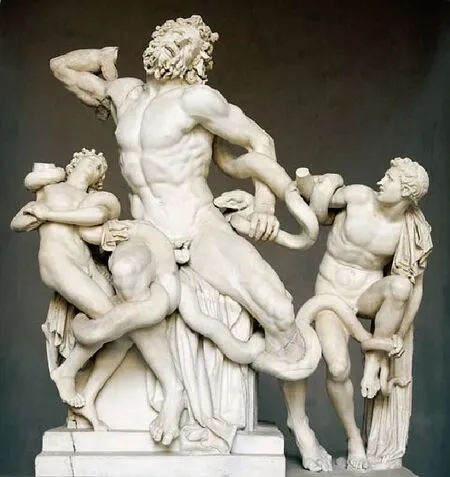

巴克森德尔文集《写给图像的文字》中的另一篇新作《塞杜徒的〈拉奥孔〉》,是对文艺复兴时期最重要的一篇艺术描绘文字——塞杜徒的《关于拉奥孔雕像》——所做的一次严肃思考。

塞杜徒诗歌正文部分这样描绘拉奥孔群像:

……

1. “我应该从哪里开始,哪里结束?

是可怜的父亲和他的两个儿子?还是那令人怖畏的盘曲着的蛇?

是蛇的尾巴和狂怒,还是那些伤口,那些真正的痛苦,

而在其中真真切切死去的只是石头?

5. 心智在彷徨,而那缄默的形象正用怜悯与恐惧击打着心。

两条愤怒的蛇缠绕着,构成了一个大圈和两个紧邻的环形,

在纷乱中紧紧缠绕着三个人体。

双眼几乎无力去见证这野蛮的死亡与可怕的命运:

一条蛇,颤动着,在袭击着拉奥孔,

10. 从上下两侧同时将他包裹,接着迅速地咬了他的腰。

由于这一击,他的身体向后退缩;四肢扭曲,两侧也因为伤痛而弯曲

——所有这一切,你都可以清楚地看到。

而受到剧痛的驱使,他发出了一声呻吟,试图拔掉那残忍的毒牙,

由于不再能承受这苦痛,他将左手猛伸向蛇的后背:

15. 肌肉紧绷着,用尽全身的力量努力着做出最后无效的抗争。

狂怒的蛇牢牢地掌控着他;由于痛,他喘息着发出了一声大吼。

另一条蛇滑动着,一次次缠紧他,从四周和下方,

在他双膝的下部紧紧地打了个结。

他的双腿向外扭曲,在令人窒息的缠绕之中,

20. 一条小腿肿了起来:生命的器官由于被扼制的脉搏而窒息,

他乌青的血管肿了起来,里面是黑色的血。

同样的暴怒袭击着两个儿子,

贪婪地抓住他们,撕扯着他们可怜的肢体:

它已经在咬着其中一个儿子流血的胸

25. (他用最后一次哭喊召唤着父亲)

而后用它有力的盘绕将他缠住。

另一个孩子,还没有被蛇的毒牙所伤

用一只抬起的脚强推开蛇的尾巴,

在恐惧之中看着可怜的父亲,站在自己的近旁,

双重的恐惧让他陷于巨大的悲痛之中,眼泪流下来了。”

……

巴克森德尔对于文字描写与图画关系的论述就是围绕以上诗行展开。他的核心问题是:这段描写文字到底描写的是什么?这些文字显然无意去表现事物本身或者是事物的物理特征,对于此类事物的表现需要其他媒介,比方说图解或数字。它们也似乎不是对观看《拉奥孔》过程的描述,按照巴克森德尔的表述,“这里有一些类似描写‘观看’的东西,但又很难说清楚具体是哪一类观看——是眼睛不断的扫描运动吗?这似乎不太可能;还是对于我们从扫描活动中累积起来的感知的表现?(这是一个相当有问题的事情),或者是其他的事物?”

那么,这些文字到底描绘的是什么呢?熟悉巴克森德尔过往著作的读者应该对如下的论点不会感到陌生:对于图画的一个文字描绘最好被看成是对于一种想法的表现,或者至少是对于一种思考状态的表现。所以对于塞杜徒《关于拉奥孔雕像》中描写文字的最准确说法应该是这样的:它们是对观者在观看拉奥孔时和观看完拉奥孔之后所产生的思考状态的表现。

当然,巴克森德尔撰写这篇论文的根本目的,是寻找塞杜徒诗中那些极具视觉性(visual-like)和视觉形态(scopomorphic)的事物。这些事物并不存在于字词之中,而是存在于诗的结构层之中——以文字作为媒介的诗歌的顺序结构,同观看雕像时的观看行为有着密切且复杂的关系。

塞杜徒在诗歌的开始部分问道:“从哪里开始,哪里结束?” 实际上,他的疑问触及到了艺术批评的一个根本问题。那就是,虽然视觉艺术是被眼睛渐次感知的,但其结构却是在同一时间展示给视觉,而语言在本质上则是一种具有时间性和线性的媒介。艺术批评就是用一种线性的媒介去体验视觉艺术。语言文字总是要求事物以一定的顺序出现,而视觉艺术却永远摆脱不了它的共时性特点。塞杜徒显然意识到了这个难题,并试图去解决这个难题。他首先快速给出在观看的第一时间里便会发生的所谓“视觉主旨”(第一到第四行),接着是对观者大略反应的描绘(第五行),再次是雕像整体的大致形式和结构(第六、第七行)。最后,当他用文字重建拉奥孔这个人物时,对于雕像的描写进入高潮(第八行及以下)。

在巴克森德尔看来,塞杜徒的《拉奥孔雕像》彰显了所有艺术批评都必须面对的问题。在论文最后,他以提问的方式对这些问题进行了总结。不过,他并没有对这些问题做出解答。20世纪最重要的美术史家之一,即便在生命的最后几年,即便在对艺术批评的本质进行了数十年的思考之后,仍然拒绝给予艺术批评(即用文字去描绘图画)一个明确的定义。

意大利文艺复兴时期的舞蹈理论认为,舞蹈是展现心灵运动的一种行为,“它遵循着各种和谐的、有节奏的完美和音。这种和谐感经过我们的听觉,快乐地来到我们兴奋感官的知性部分。从那里,它创造出各种甜美的动作。这些动作似乎在违背着它们的天性,将自己围蔽了起来,但似乎又在努力逃脱,让自己在敏捷的动态中展现出来。”巴克森德尔喜欢以类似这种对于舞蹈的理解,来理解人们观看绘画时的经验。在他看来,创造艺术品、观看艺术品和跳舞一样,是一种体力活动,但同时也是一种知性活动,是有心智和心灵参与其中的活动。对绘画的描写必须尊重艺术品创作及观看的物理及知性特征。那些过分强调故事性、叙事性的美术史作品,实际上是采取了一个方便法门:在面对来自艺术品的挑战时,他们避重就轻,他们在画作面前为读者进行了另外一场表演。

同具有“叙事暴力”的叙事性美术史文字相比,巴克森德尔所主张的这种基于视觉线索而得来的“限制性”文字描写,并不会在读者与观者面前耀武扬威,它们在指引观者观看的同时,总能给予观者与读者一定的开放性。当观者凭借着这类文字完成了观看、离画作而去的时候,心中总是会泛起一些酸涩的余味,而新一轮的观看也就在所难免了。

Back to the “Low Level”: Notes on Michael Baxandall’s Non-Narrative Description

Wang Yudong

Key Words:Michael Baxandall, Narrative Visual scanning, Non-narrative

Abstract:By way of analyzing several key works by the noted art historian Michael Baxandall,this article aims to reveal his attempt in a nonnarrative, “low-level” approach to art history and its significance for redressing the current vogue of telling stories in art history writing.