我国全球海运船舶动态预警系统的建设思路

孙延泽++常富治

【摘 要】 为提高我国所辖海域有效监控手段,介绍海上预警信息感知概念,比对现有船舶动态监控技术手段、国内外相关系统建设和发展状况,结合船舶动态监控技术比对试验,提出建设我国海上预警信息感知系统的总体思路:未来,系统应提供巡航辅助信息功能,并具有船位展现功能、海上电子巡航功能、特定水域内异常情况预警功能、监控油污功能、辅助调查功能、提供助航信息和分析大数据功能以及数据筛选和融合功能。海上船舶动态预警系统的建设有其必要性和可行性,能为未来开展的实际工程提供信息支撑,进而提高我国海事管理现代化水平、提升海洋治理能力。

【关键词】 船舶动态预警系统;海域感知;船舶识别系统(AIS);海事监控

0 引 言

作为一种传统的运输方式,航运为世界经济和贸易服务已达年之久,如今,全球贸易中的90%货物靠海运。国际海事组织(IMO)船舶信息整合系统数据显示,截至2016年3月,全球共计艘船处于“服役”状态。随着近年来我国经济、贸易的发展,我国沿海港口货物总吞吐量稳居世界首位,每年进出我国港口的国际航线商船约30万艘次。IMO将“海域感知”(Maritime Domain Awareness)定义为:“the effective understanding of anything associated with the maritime domain that could impact the security,safety,economy,or environment”。本文所讨论的“全球海运船舶动态预警”含义与此概念相似。DETSIS等[1]认为,海域感知就是将尽可能多的船舶动态监控技术予以整合,依托地理信息系统(GIS)及特定的算法,以准确展现所关注水域的交通流状况。

航运对世界贸易意义重大,实现海域感知已成为国际航运业的热点议题。我国在推进“海洋强国”“海运强国”国家战略的进程中,势必需要对大规模的船舶动态予以实时监控,对船舶可疑行为及风险实现有效预警,从而切实保障航行于我国海域商船的航行安全、通航便利,捍卫国家海洋权益,保护海洋环境,维护船方正当利益。

1 我国建设全球海运船舶动态预警 系统的必要性和可行性

1.1 法律层面

维护国家海洋权益、建立海上预警机制应以相关公约和法律支撑为前提,并在其框架下开展。因此,船舶动态预警系统的建设也需从法律层面着手研究。《联合国海洋法公约》作为海洋权益框架性公约,在第17至21条及第24条、第25条明确了船舶“无害通过”的定义、要求,以及沿岸国具有为防止外籍船舶在本国海域非无害通过而采取监管措施的义务和权利;第22条规定了缔约国可在其领海内划定航路、设立分道通航制的权利;公约其他条款还就缔约国是否及如何对外籍船舶行使管制权、紧追权等予以了说明。从国内法来看,《中华人民共和国领海及毗连区法》《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》《中华人民共和国海上交通安全法》明确了国家对领海的完全主权、对毗连区的管制权、对专属经济区和大陆架水域特定对象和行为的主权或管辖权,以及包括海事管理部门在内的国家涉海执法机关职责、权利。要有效履行上述公约、法律赋予的权利和义务,首先要较为准确、实时或近实时地掌握海上船舶动向。

1.2 涉海行政资源需求

“海洋强国”战略、“21世纪海上丝绸之路”建设、“智慧交通、绿色交通”及“现代化海事”等规划,都要求国人全面重视海洋、经略海洋,要求国家涉海行政部门更应履行自身职责、增强履职本领、提升海洋治理能力。从涉海行政管理和服务对象看,我国拥有大陆海岸线逾 km,管辖海域面积473万km2;海运船队运力共计1.6,位居世界第三;沿海货物吞吐量、集装箱吞吐量稳居全球首位。换言之,我国集船旗国、港口国、沿岸国身份于一身,且均处于重要地位,对海上船舶动态掌控的需求不言而喻。从涉海行政资源看,目前管辖商船的主管机关仍以海事管理部门为主,但海事管理部门可用行政资源,尤其是针对近岸以外水域的行政资源覆盖能力明显不足,无法实现“全方位覆盖、全天候监控、快速反应”的巡航、救助需求。

1.3 支撑技术

1.3.1 船舶自动识别系统(AIS)

AIS是为船舶避碰而设计并被《1974年国际海上人命安全公约》(《SOLAS公约》)要求船舶安装的设备,如今已被广泛应用于船舶信息获取领域。按信息获取方式的不同,AIS可分为岸基AIS和卫星AIS两种。岸基AIS采用自组织时分多址接入(SOTDMA)协议,通过甚高频(VHF)通信所设专用频段,使AIS数据不仅可在船舶之间传输,同时也可被岸基接收站获取。一般其距岸基接收站约40 ,在理想条件下最多可远及100 。卫星AIS是在低轨道卫星上安装专用天线设备接收AIS数据的技术。AIS向天空传输距离可达 km,一颗卫星可处理约900艘船舶信息。[2]

1.3.2 船舶远程识别和跟踪系统(LRIT)

LRIT通过国际海事通信卫星,以不超过6 h的时间间隔向船旗国数据中心发送船舶身份、位置和时间信息。LRIT依托国际数据交换中心、数据分发计划、预设请求响应规则等,实现对本国船舶在全球范围内的跟踪以及获取驶入所辖港口或进入距本国领海基线1 000 n mile内水域的外籍船舶动态信息。

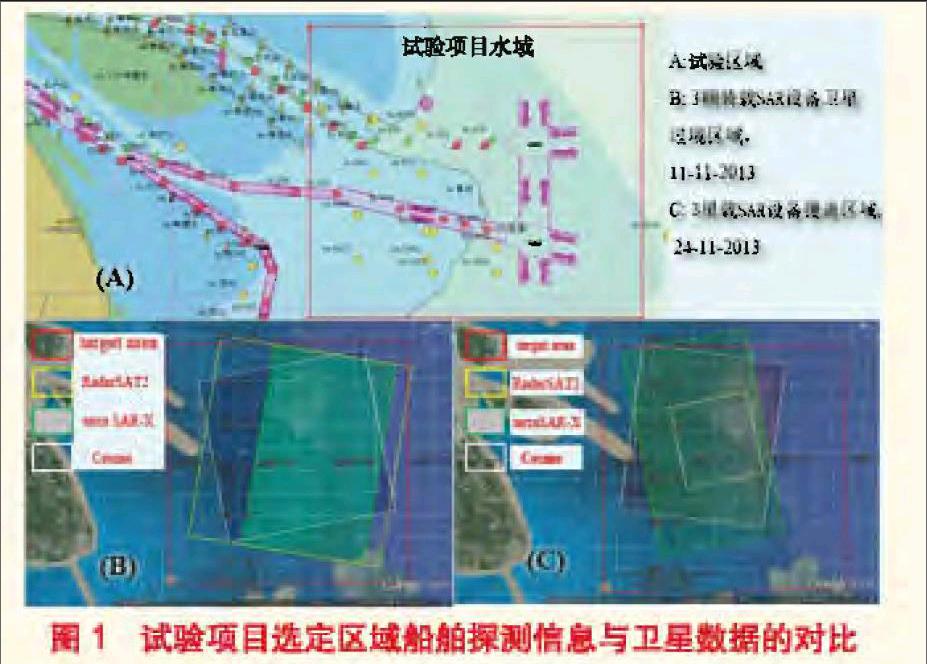

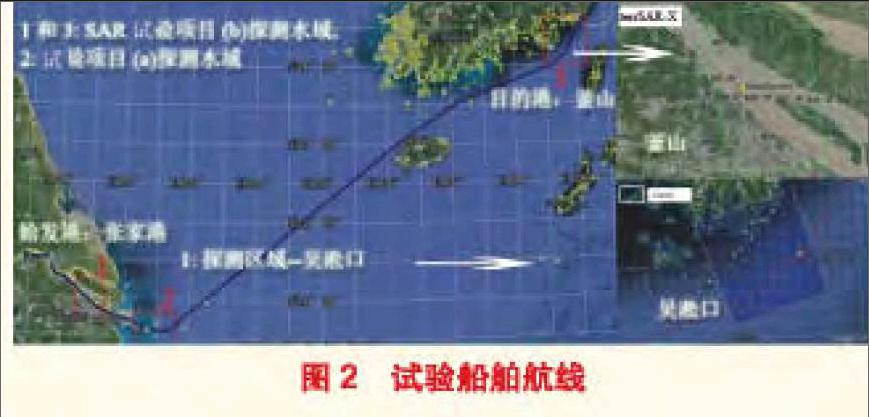

1.3.3 合成孔径雷达(SAR)

SAR属于卫星遥感数据探测技术。与LRIT、AIS按预设规则或被动接收不同,SAR采用主动探测形式,不受船方恶意关闭设备行为影响,具有全天候、大范围、多参数等特点。

1.3.4 船舶交通服务系统(VTS)

VTS是利用AIS基站、雷达、闭路电视监视系统(CCTV)、无线电话以及船载终端等通信设施,监控港口水域船舶的船舶交通服务系统。

1.3.5 船舶报告系统