长江镇江段第四纪沉积物重矿物特征及其指示意义

骆 丁, 宗开红, 苗巧银

(江苏省地质调查研究院,江苏南京210049)

长江镇江段第四纪沉积物重矿物特征及其指示意义

骆丁, 宗开红, 苗巧银

(江苏省地质调查研究院,江苏南京210049)

摘要:选取长江下游世业洲的第四纪钻孔资料,研究了重矿物的垂向分布特征,以此探讨长江镇江段第四纪以来的沉积类型以及物源演变。结果显示,该区自中更新世开始接受沉积,依次形成河床相、边滩相、漫滩相、河口三角洲相。重矿物自下而上分为2个组合段,分别对应更新世和全新世。更新世地层以角闪石、蓝晶石、石榴石等作为特征矿物,且不稳定矿物含量高于稳定矿物,表明沉积物以近源居多;全新世特征矿物为辉石和钛铁矿,稳定矿物含量高于不稳定矿物,重矿物种类与现代长江中上游类似,表明此阶段沉积物以远源物质为主。

关键词:重矿物;物源;长江镇江段;江苏

0引言

长江作为横贯我国中部的第一长河,其演化和变迁一直是我国地学研究的焦点问题,因其流域面积大且各段沉积类型大不一样,研究通常分段进行(范代读等,2012)。镇江段位于长江下游的江苏省,构造上南北分别是宁镇隆起和江都隆起(陈希祥,2001),受沿江断裂控制,流向近东西,长江水动力在此由强转弱;该段位于现代长江三角洲顶部,受第四纪海侵影响,沉积环境和物源类型均较复杂(吴标云等,1987)。

重矿物密度>2.86g/cm3,具有耐磨蚀、稳定性强、能够较多地保留母岩的性质,是物源区的重要标志,因而在流域沉积物研究中具有重要意义(岳艳,2010;操应长等,2011)。沉积物会因为时间的推移使其保存的原岩信息不断减少,沉积物时代越新,利用重矿物判断物源的准确性会越高,所以第四纪沉积物亦是重矿物研究的合适物料。

前人对长江沉积物的重矿物做了大量的研究,孙白云(1990)研究认为榍石是长江沉积物的特征矿物,不稳定矿物与稳定矿物含量基本相当;王中波等(2006)研究发现长江沉积物的主要重矿物组合为磁铁矿-普通角闪石-普通辉石-石榴子石-绿帘石-褐铁矿-钛铁矿;康春国等(2009)通过江汉平原钻孔岩芯的重矿物特征,推测出长江三峡东西贯通时间约为1.1Ma。近年来,吕全荣等(1981)、陈静等(2007)、张凤艳等(2011)对长江口的重矿物及物源做了比较深入的调查研究,但研究对象以表层沉积物居多,而对于全新世长江三角洲顶部的镇江地区只有李萍等(1983)做过相关研究。

在前人研究的基础上,利用最新取得的钻孔沉积物重矿物资料,对长江镇江段第四纪的沉积特征及物源变化进行分析。

1钻孔岩性及地层划分

选取长江三角洲重点地区三维地质填图工作2012年在镇江施工的第四纪地质孔ZKJ01作为研究对象(图1)。ZKJ01孔位于长江河道中央的沙洲性冲积岛屿——世业洲,孔深80.5m,揭穿第四系,全孔取芯并且取芯率良好。钻孔55m以上有连续的古地磁数据,从磁倾角曲线上看,0~55m岩芯均处于布容正极性时,即为中更新世以来的沉积物。其中26~32m出现了极性倒转,推测为哥德堡事件,该事件距今约11ka,为更新统和全新统的分界(王润华等,2005),根据地层岩性将全新统底界定为27.9m,这与前人通过世业洲下游钻孔14C测年结果得出的“长江镇扬段30m以浅的沉积基本上属于全新统”的结论基本一致(曹光杰,2008)。此外,根据区域岩性对比,ZKJ01钻孔上更新统和中更新统的底界分别为60、70m。

岩芯上部全新统主要为灰色、灰褐色黏土与粉砂,水平层理发育,见两者互层;夹淤泥,局部见贝壳、螺壳残体。32.7m往下粒度变粗,上更新统主要为一套灰黄色、灰绿色粉细砂、砾质砂和砂砾石,具二元结构;中更新统为砂砾层,砾石质量分数超过40%,成分主要为石英和燧石,次圆状-次棱角状;下更新统地层缺失,70m以下为白垩系上党组砖红色砂砾岩。

图1 ZKJ01钻孔位置图Fig.1 Location of the drill hole ZKJ01

2样品采集与分析

在ZKJ01钻孔岩芯的关键层位中选取了12个重矿物样品送分析,具体过程如下。

(1) 先用清水冲洗,粗淘,去掉尾样,留下灰砂;然后用0.25~0.04mm的筛子进行筛分,低温烘干后称重,样重者酌情缩分。

(2) 用体积质量为2.89g/cm3的三溴乙烷进行重液分离,分别取出其中的轻矿物和重矿物,烘干后称重。

(3) 将重矿物依次进行磁选和电磁选,将磁性部分和电磁性部分分别称重,用普通双目显微镜和PM6000偏光显微镜进行鉴定和统计。

12个样品共鉴定出17种重矿物,包括锆石、绿帘石、透闪石、石榴石、钛铁矿、角闪石、榍石、褐铁矿、蓝晶石、金红石、辉石、磷灰石、电气石、白钛石、锆石、锐钛矿及少量黄铁矿。根据矿物的稳定性分成稳定矿物和不稳定矿物2类,其中稳定矿物包括锆石、磷灰石、金红石、白钛石、蓝晶石、电气石、石榴石、锐钛矿、褐铁矿、榍石、钛铁矿、磁铁矿,不稳定矿物包括绿帘石、透闪石、角闪石、辉石、黄铁矿。稳定重矿物抗风化能力强,分布广,远离母岩区含量相对升高;不稳定重矿物抗风化能力弱,分布不广,远离母岩区含量相对减少(王秋良等,2009)。

重要矿物的形态特征如下。石榴石:浅粉色,不规则粒状,尖棱角状,油脂光泽。榍石:褐黄色,扁圆粒状。磁铁矿:铁黑色,次滚圆粒状、厚板状,金属光泽,具强磁性。钛铁矿:铁黑色,次滚圆粒状、细小八面体状及粒状,强金属光泽,条痕黑色,具弱磁性。蓝晶石:无色,次棱角状及板柱状。绿帘石:黄绿色,不规则粒状,玻璃光泽。角闪石:墨绿色,次棱角柱状、厚板状。辉石:绿色,不规则粒状,玻璃-油脂光泽。

3重矿物特征

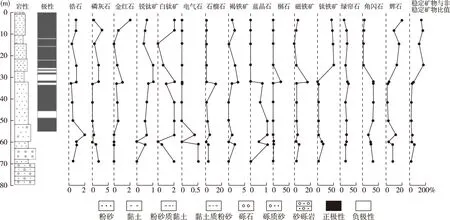

根据ZKJ01孔主要重矿物的质量分数绘出其随深度变化的曲线(图2)。从图中可以发现重矿物的分布在由上至下第4—第6个样品处发生了明显变化,因此根据重矿物的种类和含量将钻孔分成上下2段:1—4号样品为上段,5—12号样品为下段。因为全新统底界为27.9m,所以上、下段分别对应全新世和更新世。

图2 ZKJ01主要重矿物质量分数变化曲线Fig.2 Content variation curves of the main heavy minerals in drill hole ZKJ01

下段的重矿物组合以石榴石-蓝晶石-绿帘石-角闪石为主,其中角闪石质量分数很高,在41.5m处达到最高值35%,整段平均28.6%;绿帘石质量分数也高,且分布连续,32.9m处达到26%,平均20.9%;石榴石分布同样较为连续,虽然平均值在3.7%左右,但在32.9m处高达12%;钛铁矿平均质量分数为5.1%,在60m上下质量分数较高;辉石平均质量分数为5.2%,峰值12%出现在56.6m处,另外榍石在32.2m处的质量分数高达23%。还有一些矿物分布较连续,如锆石、锐钛矿、白钛石、蓝晶石、磁铁矿,但质量分数不高,平均在4%以内;黄铁矿、金红石和透闪石在某些层位零星出现。下段以不稳定矿物为主,稳定矿物与不稳定矿物的比值大多不超过0.5,均值0.32,说明此阶段沉积物主要以近源物质为主。上段的重矿物组合主要为钛铁矿-绿帘石-辉石,钛铁矿质量分数明显增加,平均值为46%,辉石质量分数也有增加,平均质量分数为14.5%;另外绿帘石依然连续分布。角闪石质量分数大幅减少,平均质量分数仅为3%,锆石、磷灰石、锐钛矿、白钛矿质量分数也不高;此外重矿物种类有所亦减少,榍石和蓝晶石未见。与下段相比,上段的稳定矿物比不稳定矿物质量分数高,两者比值均超过1,均值为1.54,可见此阶段远源物质为沉积物的主要来源。

4沉积相及重矿物意义

研究区在早更新世及以前以抬升-剥蚀为主,中更新世因为海面下降溯源侵蚀导致河谷下切,沉积物为以砂砾为主的河床相,其中砾石磨圆度和分选度均较差,砾径大者可达5cm以上,这说明除了反映带状水流环境之外,还楔入了近源沉积的山前洪积物(魏乃颐等,2010;杨献忠等,2010)。晚更新世早期堆积了一套河床相-边滩相沉积物,晚期则以漫滩相沉积为主体,见平行层理和单斜层理,具长江古河道沉积特征(劳金秀,2009)。晚更新世沉积物中见一定含量的榍石和石榴石,其中前者为长江的特征矿物,后者为接触变质作用形成,来源可能为南部宁镇山脉地区中生代的矽卡岩风化后就近搬运。钻孔晚更新世末期沉积物中未见区域上一套灰绿色硬黏土,可能为后期冲刷缺失。

冰后期海面上升,该区受到海侵影响,沉积物粒度较细,夹淤泥和泥砾,为漫滩相和河口三角洲相,但是沉积物中的重矿物组合及比例发生改变,与长江中游相似(邵磊等,2010),其中钛铁矿、辉石和磷灰石主要产于超基性、基性侵入岩,而在三峡以西的长江上游金沙江流域分布有大量的超基性—基性岩浆岩,说明全新世长江镇江段的沉积物物源主要还是来自长江干流。

5结论

以上研究成果表明,长江镇江段自中更新世开始沉积,依次形成河床相、边滩相、漫滩相以及河口三角洲相。更新世和全新世形成的沉积物重矿物类型差别明显,前者以不稳定矿物为主,重矿物组合为石榴石-蓝晶石-绿帘石-角闪石;后者的重矿物组合为钛铁矿-绿帘石-辉石,稳定矿物含量高于不稳定矿物。

更新世的沉积物以近源为主,物源主要来自附近的宁镇山脉,受长江影响较少;全新世受到海陆交互作用,沉积物为远源的砂泥,以现代长江流域物源为主。

参考文献:

陈希祥,2001.镇江—扬州长江河谷第四系沉积演变特征[J].地层学杂志,25(1):51-54.

陈静,王哲,王张华,等,2007.长江三角洲东西部晚新生代地层中的重矿物差异及其物源意义[J].第四纪研究,27(5):700-708.

曹光杰,2008.末次盛冰期以来长江江苏段河道演变与现代冲淤分析[D].江苏南京:南京师范大学.

操应长,宋玲,王健,等,2011.重矿物资料在沉积物物源分析中的应用:以涠西南凹陷古近系流三段下亚段为例[J].沉积学报,29(5):835-841.

范代读,王扬扬,吴伊婧,2012.长江沉积物源示踪研究进展[J].地球科学进展,27(5):515-528.

康春国,李长安,王节涛,等,2009.江汉平原沉积物重矿物特征及其对三峡贯通的指示[J].地球科学:中国地质大学学报,34(3):419-427.

吕全荣,严肃庄,1981.长江河口重矿物组合的研究及其意义[J].华东师范大学学报(自然科学版),13(1):73-83.

李萍,陈刚,1983.长江三角洲顶部冰后期地层的沉积特征与划分[J].海洋通报,2(4):67-71.

劳金秀,2009.江都—镇江高桥地区沉积特征与岩相古地理环境演变[D].吉林长春:吉林大学.

孙白云,1990.黄河、长江和珠江三角洲沉积物中碎屑矿物的组合特征[J].海洋地质与第四纪地质,10(3):23-34.

邵磊,李长安,张玉芬,等,2010.长江川江段现代沉积物的重矿物组合特征[J].地质科技情报,29(3):49-54.

吴标云,李从先,1987.长江三角洲第四纪地质[M].北京:海洋出版社.

王润华,郭坤一,于振江,等,2005.长江三角洲地区第四纪磁性地层学研究[J].地层学杂志,29(增刊1):612-617.

王中波,杨守业,李萍,等,2006.长江水系沉积物碎屑矿物组成及其示踪意义[J].沉积学报,24(4):570-578.

王秋良,胡思辉,李长安,等,2009.周老镇钻孔砾石层重矿物特征及地质意义[J].中国地质,36(4):878-884.

魏乃颐,杨献忠,于俊杰,等,2010.长江三角洲顶部冰后期地层的沉积特征[J].资源调查与环境,31(2):79-86.

杨献忠,魏乃颐,王强,等,2010.长江三角洲镇江—江都河段古河谷沉积特征[J].海洋地质与第四纪地质,30(5):11-18.

岳艳,2010.浅谈重矿物物源分析方法[J].科技情报开发与经济,20(12):138-146.

张凤艳,孟翊,2011.长江口北支表层沉积物重矿物分布和磁学特征[J].海洋地质与第四纪地质,31(1):31-41.

Characteristics of heavy minerals in the Quaternary sediments of Zhenjiang section, Yangtze River and their indicative significance

LUO Ding, ZONG Kaihong, MIAO Qiaoyin

(GeologicalSurveyofJiangsuProvince,Nanjing210049,Jiangsu,China)

Abstract:Based on the drilling core data in Shiyezhou of the lower Yangtze River, the vertical distribution of the heavy minerals has been studied in order to discuss the provenance evolution and sedimentary type in Zhenjiang section of the Yangtze River since the Quaternary. The result reveals that this area began to deposit since the mid-Pleistocene, forming river bed, point bar, flood plain and estuarine delta facies successively. Two zones of heavy minerals were identified, with the upper zone related to Holocene and the lower zone related to Pleistocene. The Pleistocene strata mainly contain heavy minerals of hornblende, kyanite and garnet, and have more unstable minerals than stable minerals, suggesting that proximal materials are in domination. In contrast, the Holocene strata contain dominant heavy minerals of arepyroxene and ilmenite, and the content of stable minerals is greater than unstable minerals; the types of heavy minerals are similar to those of the upper and middle Yangtze River, indicative of their dominant distal source materials.

Keywords:heavy minerals; provenance; Zhenjiang section of the Yangtze River; Jiangsu Province

doi:10.3969/j.issn.1674-3636.2016.02.243

收稿日期:2015-04-30;修回日期:2015-06-17;编辑:蒋艳

基金项目:中国地质调查局三维地质调查试点项目“长江三角洲重点地区三维地质调查(江苏)”(1212011220252)

作者简介:骆丁(1985—),男,工程师,硕士,主要从事第四纪地质环境方面的研究工作,E-mail: bahamut@sina.com

中图分类号:P534.63; P588.2

文献标识码:A

文章编号:1674-3636(2016)02-0243-04