基于“动手做”理念的物理习题讲评策略

刘 莹

基于“动手做”理念的物理习题讲评策略

刘 莹

摘 要:“动手做”理念倡导课堂教学要以学生为中心,让学生通过“动手”实验培养主动学习的意识和积极思维的方式,激发学生的学习热情和主动性、积极性。通过实际教学经历,阐述“动手做”成为中学物理习题课评讲的较好策略。

关键词:“动手做”理念;中学物理;习题讲评;策略

当前,习题课教学似乎成了“训练”的代名词,习题课枯燥、乏味是不少学生的共识。尤其是物理习题课,很多学生是闻“物理”而色变,如何让学生变压力为动力,变厌烦为兴趣,将物理变为“悟理”,进而“通达”,是广大物理教师面临的一大课题。心理学认为,思维作为学习过程中智力活动的核心,其发展过程一般要经过动作思维、形象思维上升到抽象逻辑思维这三个阶段,其中,动作思维属于一种初级的思维形式,它是通过感知而认识事物的,有鉴于此,“动手做”的教学理念也便产生了。这一理念注重学生主动参与,注重让学生通过自己动手制作、操作、设计、探索和研究,进而发现规律,获得新知识。所以,教师若在物理习题课中,引入“动手做”的教学理念,物理习题课的教学现状会不会有所改善呢?为此,笔者在多年的教学实践中进行了有益尝试。

一、验证结论 强化理解记忆

例题1:如图1所示,马拉动车向前进,在这个过程中下列说法中正确的有( )。

A.马拉车车不动,是因为马拉车的力小于车拉马的力

B.马拉车车前进,是因为马拉车的力大于车拉马的力

C.马拉车,无论车动与不动,马拉车的力总是等于车拉马的力

D.马拉车车不动或车匀速前进时,马拉车的力与车拉马的力大小才相等

图1

这道题考察的是相互作用力和平衡力的异同。课堂上讲解得很细致,可是学生仍然似是而非,依然会选错.为了改变这一现状,笔者在详细讲解之后,做了个小实验,请一个学生上台帮忙,装置如图2所示。

图2

拉动弹簧秤,通过投影仪把实验现象投影到黑板上,大家一下就相信了自己的眼睛:“原来是这样啊!”“还有这等妙事?”“马拉车和车拉马的力真的相等啊!”在此基础上,笔者再次强调相互作用力中的“相互”的意义,学生此时心灵受到冲击,眼见为实,真正地理解了相互作用力。再趁热打铁地抛出类似的问题:人站在淤泥中,身体下陷,人压淤泥的力,淤泥支持人的力,人的重力,这几个力的关系学生能够快速并准确地理解。

通过学生亲自动手做,他们可以直观地感受到理论上叙述的知识,进而可以发现其中的一些规律,更好地理解一些抽象理论知识,我们教师要抓住这个时机,对学生的抽象概括及时反复地强化,让学生把自己发现的规律和方法重复地讲一讲、画一画、说一说、做一做,进而让学生自己不断地加深对抽象理论知识的理解和记忆。

二、增强体验 激发学习兴趣

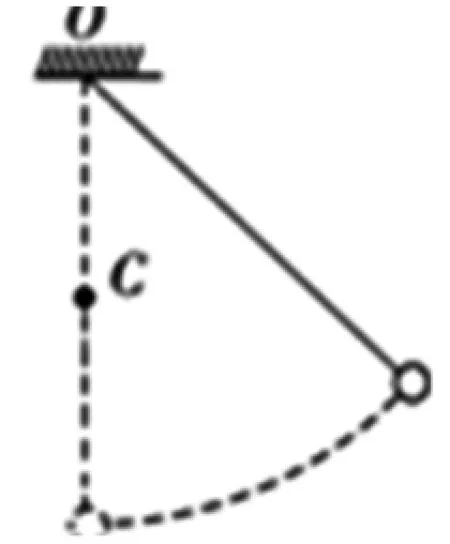

例题2:如图3所示,细绳的一端固定于O点,另一端系一小球,在O点的正下方钉一根钉子C,小球从一定高度摆下,不考虑细绳的质量和形变,细绳与钉子相碰前后,下述说法中正确的是( )。

A.将钉子向上移动绳子容易断

B.小球的向心加速度不变

C.绳子的拉力变大

D.小球的线速度增大

图3

这道题考察的是能量守恒及圆周运动的知识。经过课堂上细致地讲解,学生基本都能听懂,但是知识层面就停留在了“听懂”上,而不能掌握。为了改变这一现状,笔者在详细讲解之后,做了个小实验,自制教具,装置如图4、图5所示。

图4

图5

刚开始让它做圆周运动,接着双手静止,大家发现小球的转速逐渐大了,眼睛告诉他们自己:“原来角速度真的会变大哈!”“好有趣哦!”时间允许的情况下,可以让学生自己动手体验。他们能够快速并准确地搞定选项中几个物理量的变化,并能激发学习物理的兴趣。

在“动手做”过程中,由于学生经历过参与、观察、思考、分析等学习环节,所以他们的主动性会得到很大的提高,在课堂上学生通过质疑、观察和创造,自己的学习思路也会变更加开阔,思维也会得到充分地发散,思维会呈现多元化发展,更为重要的是学生的理解能力得到了提升。在学中做,在做中学、不断感悟,不断经历知识的获得过程,我们的学生就会学得有兴趣,学得有激情,这一过程也使学生变枯燥地学习知识转换为兴趣高昂地获取知识, 进而也就能产生良好的教学效果,所以,课本上的知识价值和作用也会得到体现。

三、再现情景 突破分析难题

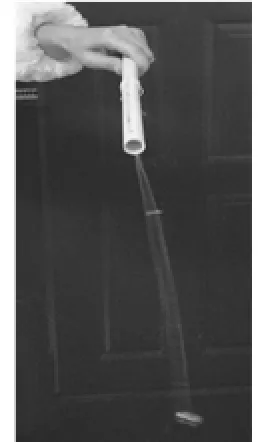

例题3:一根长L=60 cm的绳子系着一个小球,小球在竖直平面内作圆周运动.已知球的质量m=0.5 kg,求:(1)试确定到达最高点时向心力的最小值;(2)当小球在最高点时的速度为3 m/s时,绳对小球的拉力。(g=10 m/s2)

这道题考查的是学生对竖直面内圆周运动的认识。经过课堂上详细的讲解,学生基本上都能理解,若是加上一问:小球能过最高点的最小速度是多少?学生就只能“听懂”而不能“掌握”。为了改变这一现状,笔者做了个小实验,请一个学生上台帮忙,装置如图6至图8所示。

图6

图7

图8

大家一下就相信了自己的眼睛:“原来是这样啊!”“速度小了最高点真的过不去啦!”“速度小了,小球爬不上去,只能半路上掉队——脱离原来轨道。”这时候,抛出问题:为什么会出现这种现象呢?很多学生都能回答出:绳子只能拉不能顶!再问,若是把绳子换成杆,结果会怎样?在此基础上,再抛出另一个模型问题:杆球!杆球模型能过最高点的最小速度?利用实验——图7、图8区别两类模型。如此,这两个模型的最大的差别学生可以很清楚地搞定:和绳子在一起的小球,只能做“守门员”,而和杆在一起的小球本领大多了,进可攻,退可守!很轻易就解决了这类问题的理解难点。

四、经过实验 增强过程分析的严谨性

例题4:如图9所示,大球半径R=10 cm,小球半径r=2.5 cm,小球放置在大球正上方处,两个球开始下落时,大球球心O1距离地面的高度h=0.9 m,大球质量为m1,小球质量为m2,而且m1=19 m2,在整个运动过程中两球的球心始终在同一竖直线上,两球的碰撞时间很短,且能量损耗可以忽略不计,重力加速度g=10 m/s2。求:(1)小球第一次反弹后,小球的球心能上升到距地面多高的位置;(2)若天花板距地面的高度H=4.25 m,则小球碰到天花板的瞬间速度有多大?

图9

本题考查的知识点为动量和能量、匀变速直线运动,难点在于物理过程的分析。事先准备一个篮球和一只网球,叫两名学生走向讲台进行实验演示,将网球放置在篮球的正上方处,使两只球的球心处在同一竖直线上,并让两只球在胸前静止释放,当篮球着地的时候,网球瞬间进行反弹,反弹的高度比较高,网球反弹上升后撞击天花板的声音让学生印象深刻。通过实验,学生对题目中的多过程理解透彻,碰撞的瞬间不再是难理解的抽象概念。另外习题中涉及许多过程,如两球同时下落,大球反弹,大球和小球瞬间碰撞,小球的竖直上抛这四个过程通过实验一目了然,增强了过程分析的严密性。

五、结束语

物理是一门实践性很强的学科,在教学中学生要想获得丰富的感性认识,加深对物理概念和规律的深刻理解,就必须通过“动手做”获取更多的实践机会。通过“放手做”让学生去探索和发现物理学科中的一些规律。教师需要帮助学生选择一些“动手做”的形式,鼓励他们去尝试,体验成功的喜悦,这一过程的目的应该是锻炼学生动手和动脑,培养动手动脑的意识和习惯,使学习过程成为学生“再发现”的过程,这一点是很重要的,也是最有价值的。

参考文献

[1] 许国梁,束炳如.中学物理教学法[M].北京:高等教育出版社,1996.

[2] 李景春,王沛清.物理习题教学[M].长沙:湖南教育出版社,1985.

[3] 项华阳.“动手做”在初中物理教学中的实践研究[D].上海:上海师范大学,2009.

作者信息

刘莹,本科,中教一级。浙江省宁波市象山县第二中学,315731