元代教育家程端礼的社会网络

葛莉莉

元代教育家程端礼的社会网络

葛莉莉

元朝的建立,对原先在宋朝占统治地位的儒士阶层产生很大的冲击。儒士程端礼出生于陆氏学派枝繁叶茂的甬东地区,在只重跟脚不重科举的元朝,为实现自己的教育理想,更加注重社会网络的经营,通过同乡、师生、同僚等关系,为自己建立了一个以传播教育思想为中心的影响深远的社会网络,用诗文唱酬、书信往来、同游共赏等方式维系,为自己的教育思想的传播提供了一个捷径。

程端礼;社会网络;教育

一、前 言

儒士在宋朝时占据主导地位,到元代时儒士地位下降了,但作为一个社会集团,其内部成员之间保持着一种互动关系。正因为“这种互动关系的存在,因而在儒士的周围形成了一个由血缘、地域、婚姻、同僚、师生等关系构成的社会网络,儒士在仕宦、文学艺术等方面的成功与否,在很大程度上与其营造的社会网络有关”①申万里:《从社会交往看元代江南儒士的社会网络——以戴表元为例》,《武汉大学学报》(人文社科学版)2003年第4期,第402页。。

元朝是中国历史上第一个由少数民族建立起的统一王朝,不同于汉族统治方式,科举长期停废,儒士登科无门,在这样的情况下,儒士大多失去了以前优越的经济地位,为求生存,儒士被迫寻求新的出路。而当时一些士人通过社会网络的经营进一步融入了元朝政权,实现自己的理想抱负,如戴表元、郭畀等。程端礼出生于典型的儒士家族,其父亲十八岁“为乡贡五经都魁,宝裕间进士,内附后当道累荐入仕不就”,在家自办私塾教育,程端礼早年即受其父教育。①欧阳玄:《积斋程君端学墓志铭》,程敏政主编:《新安文献志》第1376册,台湾“商务印书馆”1986年版,第200页。面对上进无门的情况,程端礼投身于其社会网络的经营中,不断扩大交往范围,提高知名度,从而让更多的人了解自己的教育思想并助推教育思想传播。因此研究程端礼的社会网络,对其教育思想传播的研究有重要的意义。

本文以《畏斋集》作为出发点,通过数据统计与具体诗文分析,了解程端礼如何运用不同的策略维系社会网络,并在极其艰难的条件下不断扩大自己的教育影响。②元代士人的社会网络研究目前比较丰富,萧启庆的《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》主要从同乡、姻戚、师生、座师同门与同年、同僚五个方面考察元代士人与他人互动,主要从诗文唱酬、雅集、书画题跋、编书赠序四个方式分析元代士人社会网络的经营。许守泯的《元戴江南士人的社会网络——以金华黄溍为例》将耆老宿学、同乡同辈、同年座师、同僚、权贵这五类作为黄溍士人交游圈的主要架构,考察其社会网络的形成,以助了解元代江南士人是如何经营自己的政治与社会地位的。申万里的《从社会交往看元代江南儒士的社会网络——以戴表元为例》分别从戴表元的三个不同人生阶段为出发点,分析其营造社会网络的不同情况,以便更准确地探讨元朝江南儒士的社会网络。元史学界关于元代教育家程端礼的社会网络的研究成果未出现专著,目前仅见西北师范大学罗玉梅硕士毕业论文《程端礼及其〈程氏家塾读书分年日程〉研究》中以《畏斋集》为史料简单考察程端礼生平交游。程端礼(1271—1345),字敬叔、敬礼,号畏斋,元庆元鄞县(今宁波鄞州区)人。程端礼“幼颖悟性纯笃,十五岁能记诵《六经》,晓析大意”,后受学于史蒙卿,接受朱熹明体达用之学,初任建平(今安徽郎溪县)、建德(今浙江建德县)两县儒学教谕,累考授铅山州学教授,历任稼轩、江东两书院山长,后任台州路(今浙江临海)儒学教授,一生致力奉献于教育事业。③《元史》卷190,中华书局1976年版,第4343页。其著有《程氏家塾读书分年日程》三卷,《畏斋集》六卷,今均存。

为了更准确地说明元代教育家程端礼的社会网络的基本情况,本文拟从同乡、师生、同僚这三个方面出发,分析其交游状况,探索其如何利用社会网络的经营从而扩大自己的教育影响。

二、社会网络的经营

(一)同乡

同乡是士人社会网络中的重要一环,儒家重视孝道,提倡“父母在,不远游”。由士人地方化衍生出来的一个结果,即是“乡里传统”的加强,有些地区产生了较为独特的文化特色。①陈雯怡:《〈吾婺文献之懿〉——元代一个乡里传统的建构》,《新史学》第20卷第2期,2009年6月,第43~114页。庆元路这块文化宝地也继承了这种独特的文化传统,陆氏学派的思想枝繁叶茂,培育了大批文化名人,而程端礼就是出生并成长在这片文化瑰宝之地。庆元路包括四县(鄞县、象山县、慈溪县、定海县)和两州(奉化州、昌国州),本文所指的程端礼的同乡亦在此范围。

倪天泽(1276—1334年),字济亨,定海人。“家居教子,不求仕进。”②程端礼:《畏斋集》卷6,《四明丛书》本第1集第30册,广陵书社1981年版,第83页。宋元更替,使原先在江南社会中占统治地位的儒士阶层受到很大的冲击。在客观环境与元政权笼络政策的共同作用下,江南儒士阶层迅速分化。有的效力元朝,实现抱负,有的仍以遗民自居,归隐民间,倪天泽属于后者。虽不出仕,在家教子,但因其渊博的学识使得其名望依旧,故而社会网络也较为广阔。在《宴倪氏园池诗序》即言:“今为倪君济亨隐居,才足用世,早事退藏治”,③程端礼:《畏斋集》卷4,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第101~102页。“元统二年岁在甲戌仲春五日,济亨宴乡之士二十八人”中又可见其才华出众,④程端礼:《畏斋集》卷2,《四明丛书》本第1集第28册,广陵书社1981年版,第114页。与之交游人甚多,多以诗文唱和。程端礼也不例外,为此次宴会作序。与倪天泽的交往,以诗文唱和为重点,显然诗文切磋也成为其社交活动的重要部分。虽然我们看不出此次宴会所参会人员,但可想而知应该都是名人雅士,对程端礼以后的发展或多或少地起了一定的作用。

黄叔英(1272—1327年),字彦实,慈溪人。历晋陵、宣城、芜湖三县教谕,和靖、采石二书院山长。黄溍在其墓志铭中谈道:“初,朝廷既新贡举法,而场屋事久废,老生宿学多已物故。后进之士无所依承,则相率之彦实,受弟子业。”①黄溍:《文献集》卷33,景印文渊阁《四库全书》本,第1209册,台湾“商务印书馆”1983年版,第488~489页。黄彦实不仅与程端礼同乡、年纪又是相仿,且人生经历也与程端礼相似,结交实为便利。端礼在《畏斋集》中多次提及其友黄彦实,在《用韦苏州韵,送酒文彦实病》专门赋诗表达对病中老友的关切,关系甚好,由此可见。②程端礼:《畏斋集》卷1,《四明丛书》本第1集第28册,广陵书社1981年版,第47~48页。又因职业相同,据此我们可大致推断黄彦实应该也对程端礼教育思想的传播起到了助推作用。

同乡之间构建的社会网络,关系的维持比较久而且深厚,因乡里传统构建的文化意识所形成的浓厚情怀,使得同乡关系成为程端礼社会网络的重要组成部分,也为程端礼教育思想的形成与传播打下了坚实的基础。

(二)师生

师生关系在儒家观念中很重要,一日为师终身为父,也是社会网络中较为持久的一个组成部分。师生关系一旦确立就会影响其一生,在程端礼以师生关系为主的社会网络中是显而易见的。程端礼出生在尊尚陆九渊氏之学的庆元,而朱熹氏学不行于庆元。“端礼独从史蒙卿游,以传朱氏明体达用之旨,学者及门甚众。”③《元史》卷190,中华书局1976年版,第4343页。史蒙卿,字景正,号静清,史称果斋先生,鄞县人,是理学大师。“宋咸淳元年进士,授景陵县主簿,吕文德帅鄂,檄入幕,十年改江阴教授,迁平江。入元不复仕,侨居天台,讲学不辍。”①黄宗羲:《宋元学案》卷87,中华书局1986年版,第2910页。史蒙卿主张尚志、居敬、穷理、反身,体现合会朱陆的学术特色。程端礼跟从史蒙卿学习理学,受其影响,博采众长,渐渐形成了自己的学术特色。

由于元代长期不举行科举考试,江南儒士地位得不到改善,程端礼也只能发出“人生恨无位,有志不能荐”的慨叹。②程端礼:《畏斋集》卷1,《四明丛书》本第1集第28册,广陵书社1981年版,第29页。但是,他仍继续研读书籍。大德四年(1300年)之前,在赤山精舍教王公之子王元戴读书。王楚鳖,字元戴,为王勉子,“受学于程端礼,后至元二年官南台御史,历浙东廉访佥事”③郑太和:《麟溪集》癸卷,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,书目文献出版社1988年版,第594页。。后王元戴路过慈溪时,程端礼曾写诗文送别。④程端礼:《畏斋集》卷2,《四明丛书》本第1集第28册,广陵书社1981年版,第113页。

皇庆间,(端礼)教池之建德学,诸生洪允文、汪务能辈从学者四十余人。有冯彦思,年甚少,资敏而志笃,诸生之务求实益者,未之能先也。⑤程端礼:《畏斋集》卷4,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第82页。冯勉,字彦思,池州建德人,“至顺元年进士,授常州路录事,累迁韶州路推官”⑥王崇篡:《嘉靖池州府志》卷7,《天一阁藏明代方志选刊》,上海古籍出版社1961年版,第172页。。冯彦思甚得程端礼的喜爱,在《寄冯彦思》是这样说的:“将代余首遵科制,参朱子读书法,以其先后本末节目分之,以年程之,以日悉著于编,以为学校教法,藏于六经阁。彦思曰:‘勉敢不确守继,而彦思训导于学。’”⑦程端礼:《畏斋集》卷2,《四明丛书》本第1集第28册,广陵书社1981年版,第141页。两人的关系是建立在同守朱子读书法基础上的,“余时长江东书院,彦思常以文字往来也”①程端礼:《畏斋集》卷2,《四明丛书》本第1集第28册,广陵书社1981年版,第142页。。晚年已是七十三岁高龄的程端礼在见到彦思门人时,更是赠送他们自己的教育著作《程氏家塾读书分年日程》,并勉励他们认真读书,从而也在向他们宣传自己的教育思想。

师生关系不仅为士人圈提供文化基础,而且在儒家伦理规范下,也成为其最强固的一环。师生关系本身超越族群鸿沟,而且具有扩散性,可向同门、姻戚等关系发展,使士人网络更趋紧密。②萧启庆:《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》,台湾联经出版事业公司2012年版,第141页。程端礼的师生关系网络也为其后学官道路的发展提供了些许便利条件,也成为形成并传播其教育思想的重要渠道。

(三)同僚

同僚是程端礼社会网络中比较平常但是又极为重要的关系,在《畏斋集》中也收入不少程端礼赠送教授、山长、学正、学录等的诗文。这些诗文成为程端礼构建其同僚关系的基础。程端礼一生从事教育事业,其出仕、发展都与教育职位息息相关,因而本节主要对其教育同僚进行讨论。

程端礼在做教谕、教授时,与书院保持着密切的关系。正是在书院教书育人的过程中,程端礼总结并归纳了自己的教育思想,编成《程氏家塾读书分年日程》一书,给书院的发展以至当今的教育以启迪与推动。

郑景尹,早年居甬东,学于甬东家塾,与程端礼是同门,相好为同志。后迁故相城居,与程端礼同教江左学校,“刊紫阳精舍朱子所著诸书板以永理学之传。力复朱子祖墓宅侵于豪民二十年,子孙不能复者,表章祠祀,以正后学之乡望”③程端礼:《畏斋集》卷4,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第76~77页。。景尹与端礼既是同门,又同僚。在教学上又是同守朱子读书法,端礼在《送教授郑君景尹赴浮梁任序》中也赞其学问:“余以哀病辞去,凡余所教诸子不屑从他师,尽归景尹卒业。今年景尹又以教浮梁去,诸生不屑从他师。”①程端礼:《畏斋集》卷4,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第76~77页。景尹与端礼的关系已经超越同门同僚的层面,更多的是学术教育层面上的,景尹进一步推动了程端礼教育思想的传播。

戴表元(1244—1310年),字帅初,一字会伯,奉化人。“宋咸淳五年入太学,七年登进士第,授建康府教授,德祐元年辞归。元初居乡授徒,大德六年起为信州路学教授,秩满改婺州,以疾辞。”②袁桷:《清容居士集》卷28,景印文渊阁《四库全书》本,第1196册,台湾“商务印书馆”1983年版,第377~378页。文之清雅,著《剡源文集》三十卷。在《送程敬叔教谕赴建平》中劝谕“此邦固是吴楚会,风淳土朴衣冠稠。亦闻岩谷多古迹,最喜道途稀使趋。公堂讲罢看山坐,香鼎茶档相劝酬”③戴表元:《剡源集》卷28,景印文渊阁《四库全书》本,第1194册,台湾“商务印书馆”1983年版,第355页。。基于对程端礼关心的朋友之情,戴表元对程端礼这次赴建平任教谕一职提出了建议。程端礼在建平县学连续六年任教谕,并在此期间娶了建平县东阳堂乡陶奥望族潘氏。他在建平县学“兴举废堕,诸生中贫困者必周给”④黄溍:《文献集》卷9,景印文渊阁《四库全书》本,台湾“商务印书馆”1983年版,第561页。。他与建平建立了深厚的友谊,建平成为程端礼的第二故乡,后建平也成为传播其教育思想的中心地带。

程端礼进行讲学后,结识的同僚大多也是从事教育事业的。他们之间相互进行诗文唱酬,彼此交流治学经验,情谊颇深。因教学结识的同僚,感情也比较纯正,也为后来传播其教育思想作了准备工作。

(四)举荐之人

纵观程端礼的一生,他能走上教育这条道路,这与举荐人的关系是密不可分的。在大德四年之前,端礼处于郁郁不得志的状态,所幸的是,“大德四年春,公宰广德之建平,余幸得备员邑庠”①程端礼:《畏斋集》卷3,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第16页。,从此开始了他的学官生涯。

王勉,字起宗,号东岩,泰安人。“至元间为镇江路行大司农司令史,历建平县尹、浙西佥宁,终行台御史。”②孔齐:《至正直记》卷3,上海古籍出版社1987年版,第61页。在《畏斋集》中我们可以看到祝寿诗甚多。祝寿诗自南宋在社会文人之间流行,元代祝寿诗也不例外,在元代诗文中甚是普遍。如“我亦日夜祝公富且贵,气势要荐樊宗师,正卿期分买山赀”。③程端礼:《畏斋集》卷1,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第79页。程端礼多次给王勉写祝寿诗,一方面是赞扬其廉正清明,另一方面是感谢其知遇之恩。正是王勉的推荐,程端礼才开始走上学官道路。

薛在心,程端礼称其是“学官之尽心职业者”。至元年间永嘉庙学狭窄且残破,薛在心进行增修扩建,至此“学田十余顷没于浮屠氏讼而复之”。第二年担任四明学正时,“来者言其尽心如在括时”。越明年,以太守的命令邀程端礼入明州进行讲学。当时太守王侯兴学利弊,他多次协助帮忙,“有司合浙东七学之力刊乡先生《玉海》书若干卷,二年而成,日严程督备弹心力此”④程端礼:《畏斋集》卷3,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第43页。。

程荣秀(1263—1333年),字孟敷,体宁人。幼从方回学,入元,又从许月卿受周易。“延祐中荐授建康路明道书院山长,历平江路学录、嘉兴路学教授”⑤陈子山:《元江浙儒学提举程公(荣秀)墓志铭》,程敏政:《新安文献志》卷71第1376册,景印文渊阁《四库全书》本,第1376册,台湾“商务印书馆”1986年版,第194页。,荐授浙江儒学副提举,自以年迈,举荐婺源胡一桂、四明程端礼自代,遂致仕。

正是得益于这些举荐之同僚的推荐,程端礼才开始踏上教育之路,开始施展自己的教育才华。这是产生继而传播其教育思想的第一步。

三、社会网络的构建及特点

通过以上的初步分析,可以看到程端礼通过同乡、师生、同僚等关系建构了一个以传播教育思想为中心的社会网络。泰定年间,文宗在潜邸曾遣近侍子弟来学,赐以金帛,甚加礼敬。《程氏家塾读书分年日程》初成于元仁宗延裕二年(1315年),建德县儒学教谕任内。此后,程端礼在教学实践中对此书又作了删改和修正。元顺帝元统三年(1335年),刊刻于甬东家塾。历经二十年的发展,终成巨著。因适合科举培养人才的标准,后国子监“颁示郡邑校官,为学者式”。①《元史》卷190,中华书局1976年版,第4343页。诗文唱和和共同出游基本上成为保持网络关系的主要方式,传承发扬其教育思想成为其社会网络的重中之重。同乡网络的区域性较明显,师生与同乡也呈现师承性质,也一定程度上加强了网络连结。

第一,他与同乡的结识是其经营社会网络的重要方式。因地域的局限关系从而形成乡里传统,在同一个传统意识的建构下,人们往往趋于结交。这时结交的意义就在于乡里传统意识较为强烈,往往会相互帮助,通过合理的经营也会成为其一生最重要的财富。这是士人社会网络中不可缺少的一部分,程端礼也不会例外。在庆元这块文化之地上,与名人黄彦实、倪天泽的交往也成为其一生的财富,也增强了对地方的影响力,为以后自身的发展提供了一个契机。

第二,师生关系是其经营社会网络早期。他早年在家塾学习,青年时期求学于史蒙卿,接受系统的程朱理学的教育,获得了知识的认知与建构。因早期系统的学习成为一名饱读诗书的儒士,吸引多人求学。任职于书院,一方面提供了实践其教育理论的机会,另一方面通过教学也促进了其教育思想的实践与传播。

由于《程氏家塾读书分年日程》始刻于程氏家塾,程端礼在池州建德县学任上就已经在教育学生的过程中贯彻这种思想。他的高徒冯彦思就是在这一思想指导下培养出来的,后冯彦思做了建德县县学训导,也遵行此法培养学生。冯彦思在为政期间也遵循其师编定的教学大纲教育学生“知根本是务”。冯彦思的学生也学有所成:呙哲台舜臣乡试中江浙,冠右榜。“是年科举罢,不得会试。舜臣信道笃,不以科举罢而一日废学。”①程端礼:《畏斋集》卷4,《四明丛书》本第1集第29册,广陵书社1981年版,第83页。后科举恢复,1344年呙哲台舜臣又乡试中江浙冠右榜。

第三,同僚的结识是其教育理论产生、传播和实践的重要方式,是其人生重要的转折点。因王起宗、薛在心等人的赏识、举荐,程端礼有幸开始其学官生涯。程端礼一生致力于教育事业的发展,因而其后的同僚也大多是书院山长、教授等人。而程端礼的教育思想部分就是由其同僚郑景尹帮助传播出去的,也是在此基础上,程端礼有机会结交像月鲁不花、高克恭等权贵,从而说明其也在不断尝试拓宽其社会网络。

此外陶安(“字主敬,太平当涂人。元至正甲申举浙江乡试,荐为明道书院山长,再调高节书院,讲明朱陆之学。时人称其龙姿凤质,非常人也。”)②廖道南:《殿阁词林记》卷4,景印文渊阁《四库全书》,第452册,台湾“商务印书馆”1983年版,第184页。也将其教育思想应用于教学实践,“间得四明畏斋《程氏家塾读书分年日程》放考亭六条法及吕舍人规,节目次第,筋联脉贯,使攻儒术者有楷式,遂遵效其略,持循累岁,真若承严师而亲畏友也”。后为“童稚师,独爱导以程说,十年前分教伴库”,弟子“列听演易旨、探索象数义理之隐,讥讽览考覆,亹亹忘疲,年渐盛,犹请益不已”。③陶安:《陶学士集》卷12,景印文渊阁《四库全书》,第1225册,台湾“商务印书馆”1983年版,第731页。

3c 1H NMR(CDCl3) δ:8.16-8.13(m,1 H),7.84-7.81(m,1 H),7.59-7.55(m,1 H),7.47-7.45(m,1 H),7.31-7.06(m,2H),7.05-7.0(m,2 H),3.94(s,3 H).

程端礼的社会网络的构建呈现如下两个较明显的特点:

第一,从交往范围看,因程端礼任职地方不同,使他有机会扩展其社会网络的范围,而非局限于庆元路地区。程端礼与之诗文唱酬,进行学术交流性质的交往。除了浙江地区为主要活动范围外,还有其去任职建平教谕的安徽郎溪县,以及任职铅山州学教授的江西铅山。除此之外,临近地区如江苏南京、溧阳、句容等地,也成为其活动范围。总而言之程端礼社会网络的活动范围是以江浙、江西、安徽为主的。

第二,从交往人员看,士人较多,并以汉族人为主。从传世的诗文资料中涉及的人员来看,除了月鲁不花为蒙古逊都思人,朵列图为蒙古人,高克恭为西域人,其余皆为汉族人。与其交往的人在元朝任职的居多,以进士及第,多为士人身份,其隐居的如其师史蒙卿、其友倪天泽,也是士人身份。以士人为中心的社会网络的建构在元代江浙地区成为一种趋势,士人在文化传播与教育等方面占据举足轻重的地位。因同一信仰与价值理念构建的士人社会网络,也为程端礼的教育思想的传播发挥了重要作用。

正是以传播教育思想为中心的社会网络的经营,才得以使《程氏家塾读书分年日程》一经问世就得到士人追捧,或读或抄,影响甚大。其弟国子助教程端学也曾在诗文中这样评价程端礼:敬叔首设讲,为人敦厚谨畏,终日危坐,与诸生相对,必使熟读精思,真知实践,本之晦庵、西山教人之意,酌以今日取士之法,为书一编,以行于世,守其辙者,往往有成。①程端学:《积斋集》卷3,景印文渊阁《四库全书》,第1212册,台湾“商务印书馆”1983年版,第336~337页。一方面赞扬程端礼的为人及教育思想,另一方面推动世人对《程氏家塾读书分年日程》的了解,以便推广传播。程端礼也在其书卷三末提及传播情况:“余守此与友朋共读,岁岁删修。遂于崇德吴氏义塾、台州路学、平江甫里书院、陆氏、池州建德县学、友朋冯彦思所刊。及集庆江东书院,友朋、安西、高邮、六合,江浙友朋所抄,及安定刘谦父所刊旧本不同,此则最后刊于家塾本也。”②程端礼:《程氏家塾读书分年日程》卷3末,姜汉椿校,黄山书社1992年版,第172页。在友朋的刊印、传抄中,其书影响由地方走向全国,吸引国家的注意,后国子监将其颁行全国各郡邑学校,为学者式。

四、结 论

社会网络的建立为士人的发展提供了一个便利途径,尤其在实行四等人制的元朝。士人出仕艰难,通过经营自己的社会网络从而为自己的发展谋得一席之位,成为当时士人的一个选择。程端礼也不例外,通过同乡、师生、同僚等关系,为自己建立了一个以教育思想为中心的影响深远的社会网络,用诗文唱酬、书信往来、同游共赏等方式维系,为自己的教育思想的传播提供了一个捷径。而程端礼对元代教育所作的贡献不仅局限于地方,其教育思想不仅仅通过社会网络传播出去,至全国,又因其本身的实用性传播至后世为后人借鉴学习。而程端礼为人低调,品格高尚,黄溍在其墓志铭中是这样评价的:“先生素有志于当世,惜其仕不大显,故平生蕴蓄,未克究于设施,而私淑诸人者,不为无功于名教也。”①黄溍:《文献集》卷9,景印文渊阁《四库全书》,第1209册,台湾“商务印书馆”1983年版,第561页。程端礼通过社会网络的经营从而为其发展打开了一扇窗户,而众多江南士人又是如何借助社会网络的经营来施展才能以及对元代江南社会的发展有什么影响,还需继续探索。

(作者系武汉大学历史学院硕士研究生)

附:

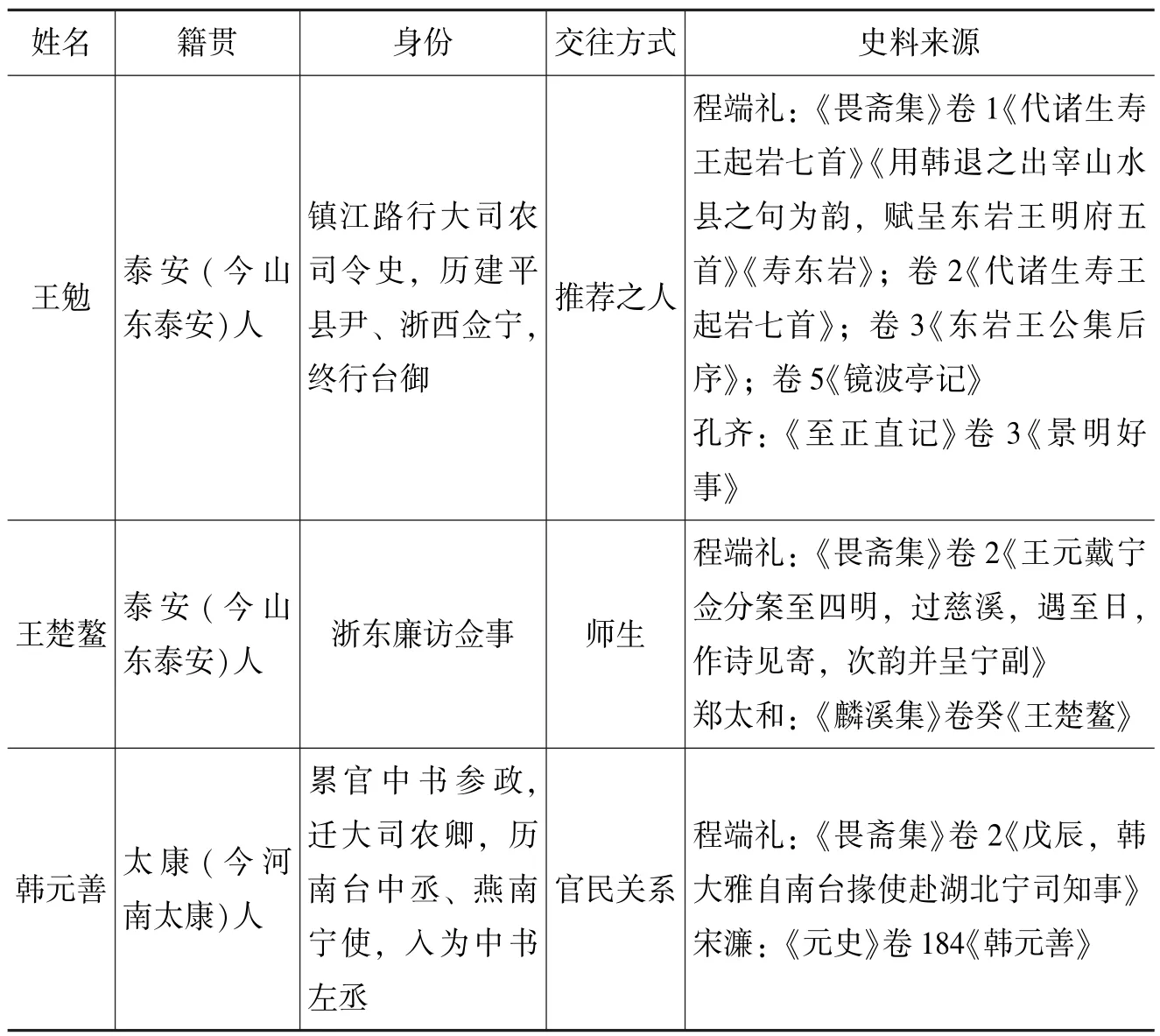

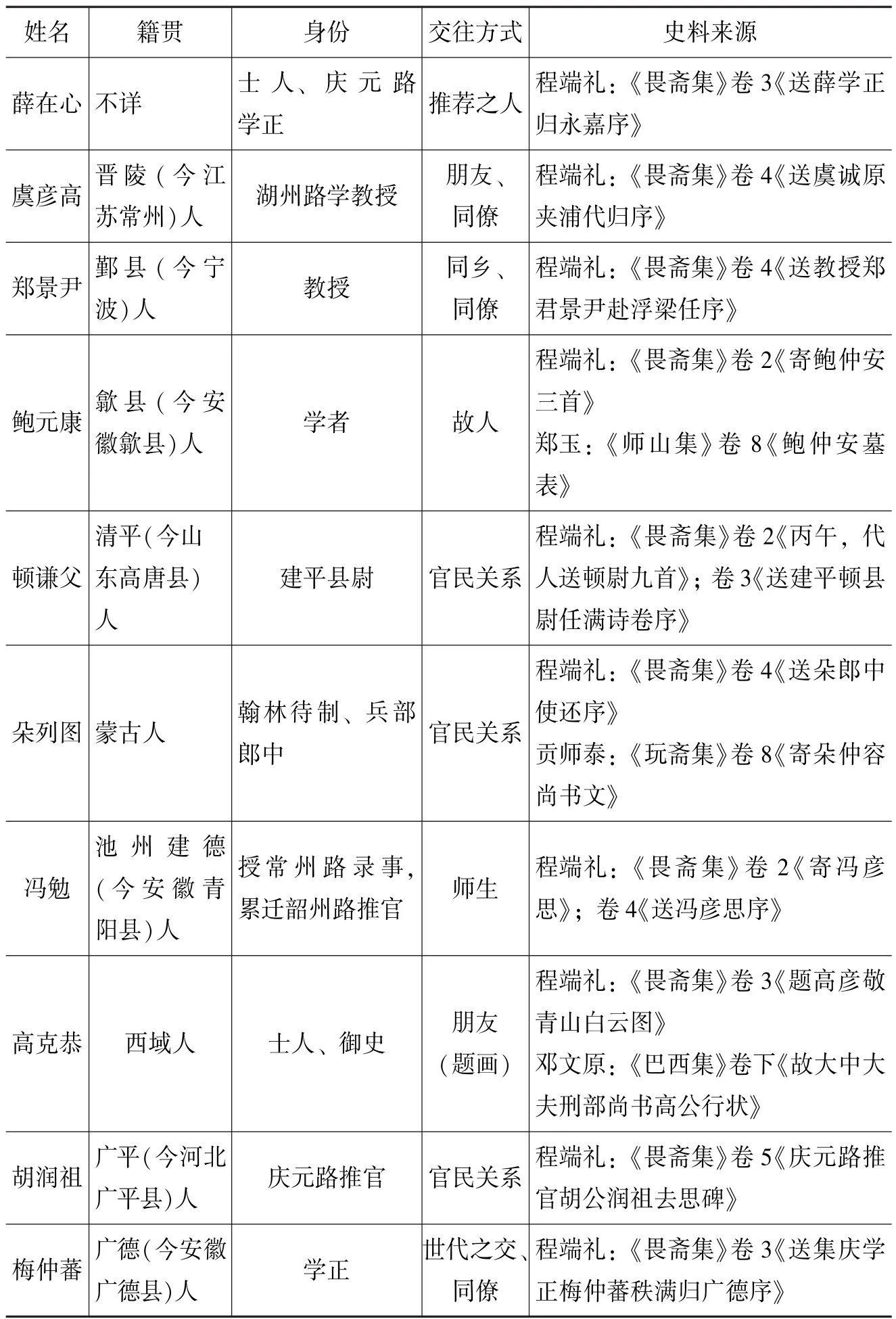

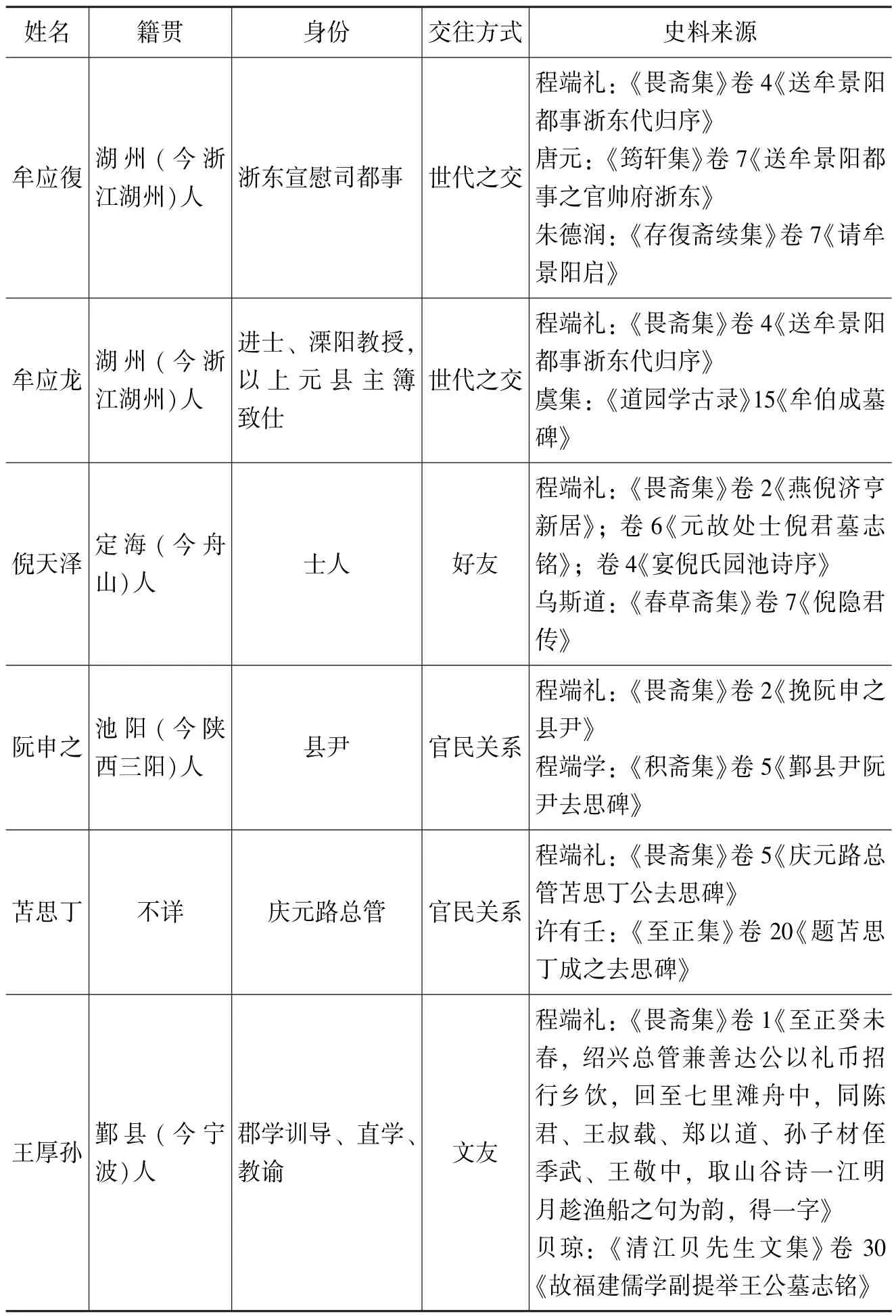

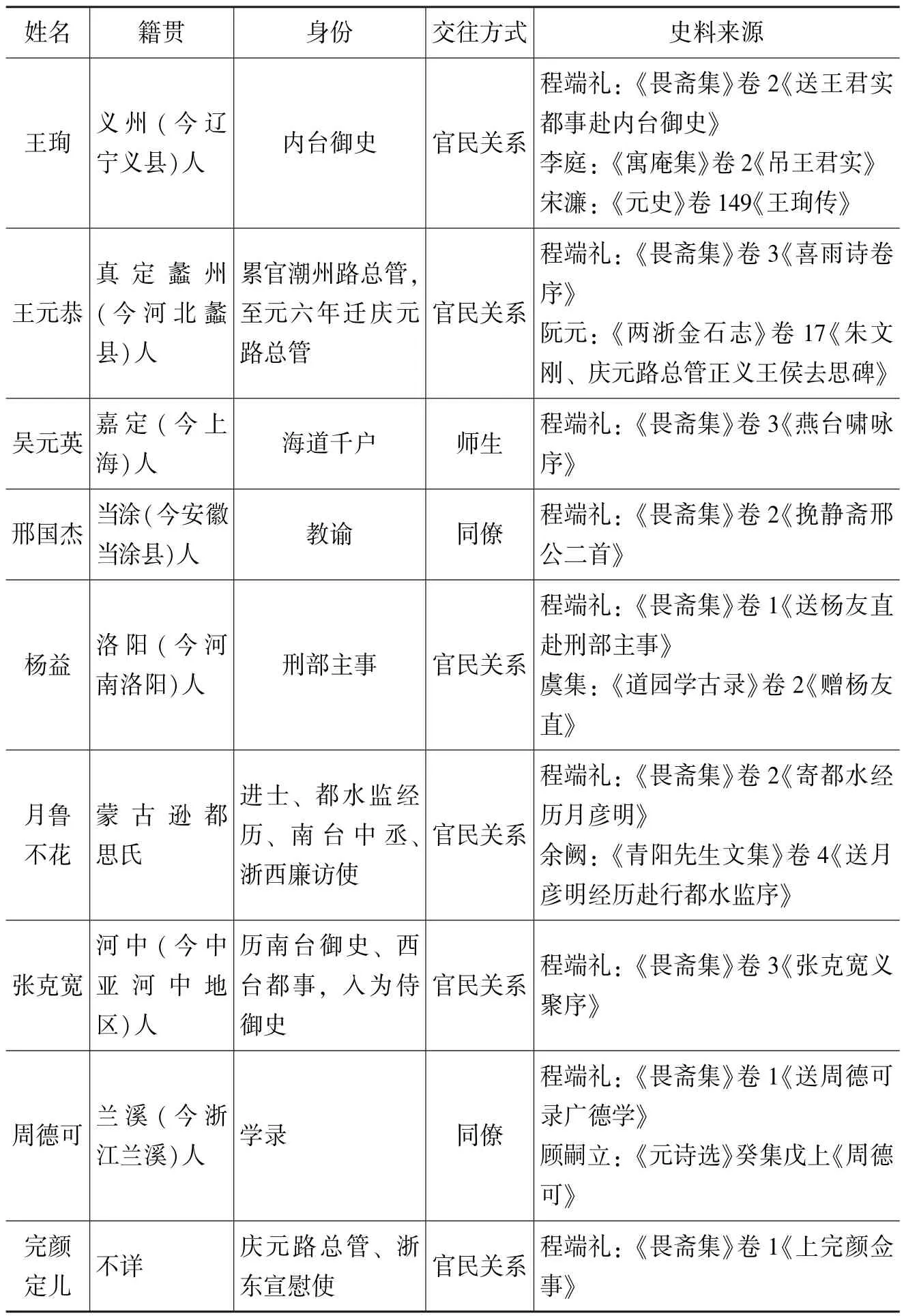

程端礼社会网络表

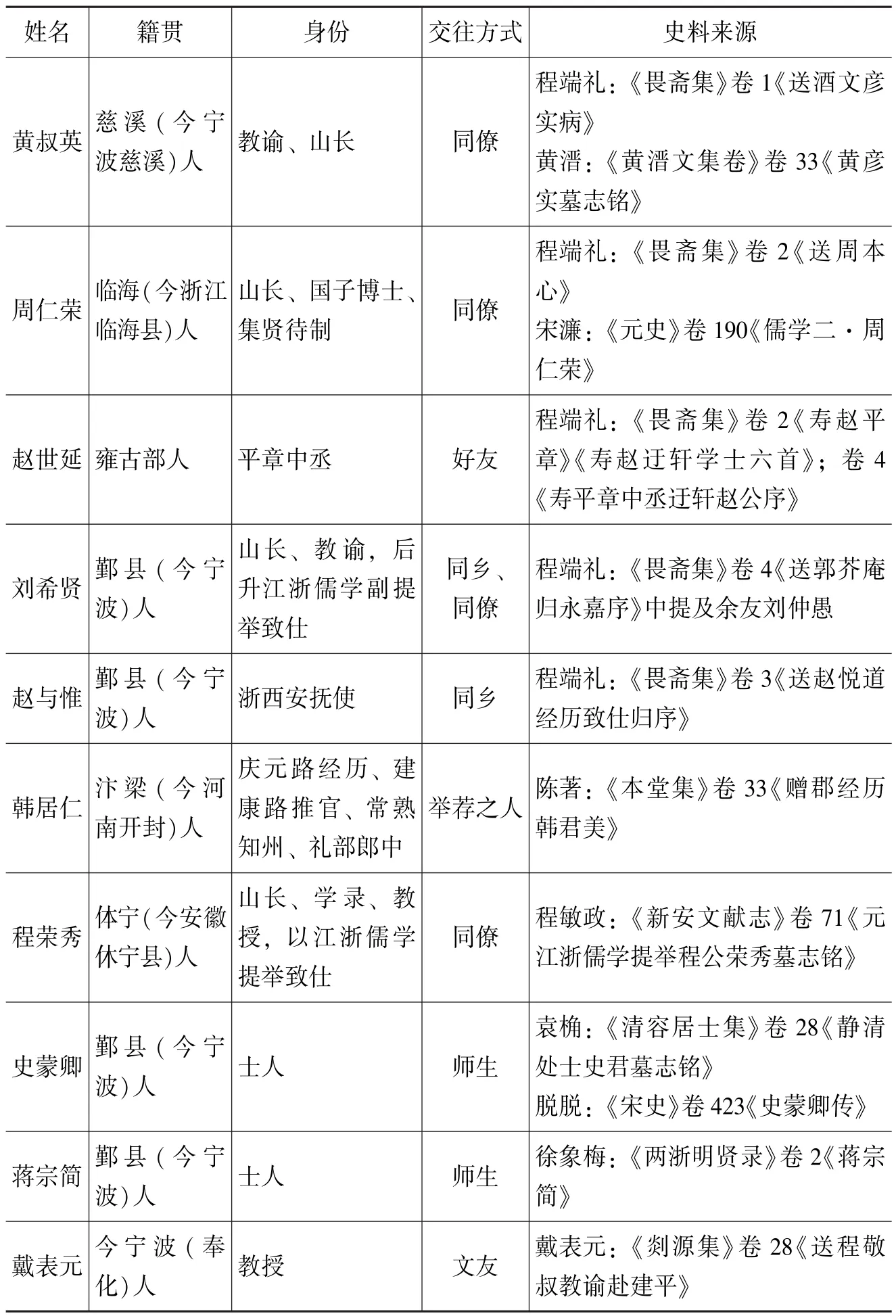

续表

续表

续表

续表