释迦苦行像研究

刘 祺

(华中师范大学美术学院,湖北 武汉 430079)

释迦苦行像研究

刘祺

(华中师范大学美术学院,湖北武汉430079)

摘要:据佛经记载,释迦牟尼在菩提树下悟道成佛之前,为解脱人生之苦曾度过了长达六年外道禁欲苦行生活。这段经历与佛陀后世极力推行的“中道”原则不无关系。佛教提倡的苦修方式——头陀行,正是对外道苦行的破斥与修正。以“本生故事”、“佛传故事”为途径,使得佛教教义广传,且相应的主题作品造就了佛教艺术的辉煌。然而,关于释迦苦行主题的早期造像极少,仅在犍陀罗地区有所发掘。印度佛教艺术东传后,不同程度地影响了中国石窟造像艺术。苦行像在中国敦煌莫高窟、炳灵寺石窟等地均有发现,雕像虽总体呈中国本土化样貌,但源头无疑可追溯到印度西北部。鉴于苦行像稀有且珍贵,而且力压犍陀罗地区典型的希腊造像风格而成为典范。因此,笔者试图从苦行的渊源、苦行主题的早期造像及苦行像的中国化这三个方面进行解析与论证。

关键词:苦行;释迦苦行像;中国化

苦行(梵语tapas,原义为“热”)[1](P2),因印度高温难耐,可引申为“劳苦”、“痛苦”。即断除肉体欲望,堪忍诸种难忍之苦行而获得神通。主要指印度诸外道为求升天而行诸苦行。例如投渊、赴火、自坠等苦行外道,在现代人眼中难免过于病态和极端。可当时的古印度,苦行僧受人尊敬且苦行风气弥漫整个社会。对印度人来说,自我牺牲是一种很有价值的美好的观念。[2](P23)正如金克木指出:“印度哲学不是空谈,是看重修行实践和讲究实际效果的。”[3](P40)这种精神性表现为对肉体和欲望的蔑视,对获得自由无拘的主观精神的追求。

一、“苦行”在印度语境中的内涵

(一)苦行渊源

公元前3000年左右,即印度河文明时期,瑜伽苦行的图像以印章为载体流传下来。考古学家在印度河流域发掘了摩亨佐达罗和哈拉巴两个古代城市遗址,遗址出土了两千余枚印章,多半是冻石(皂石)雕刻(图1)。[4](P6)印章上的文字至今无人能够解读,甚至不能确定其究竟是文字还是图像符号。多数印章以较写实的手法表现动物形象,体现了印度土著居民的动物崇拜。其中一枚《兽主印章》因其表达的主题不同而脱颖而出。方形印章中央的这位‘兽主’,三面像的头上顶着动物的犄角。他盘腿而坐,阳具勃起,正在进行瑜伽苦行,印章的空白部分密密麻麻地雕刻着无法解读的文字和动物图案,仿佛兽主通过苦修而获得了强大的力量:珍禽猛兽,如老虎、大象等都臣服在他脚下。或许‘兽主’乃万兽之主,正以此得名。兽主与印度教三大主神之一——湿婆,在形象、职能、威力上都一一对应,马歇尔最早推测这就是兽主湿婆的原始形象。[5](P9)例如,兽主头上的犄角与湿婆的武器——三叉戟,它们在造型上都惊奇地相似。甚至可以大胆地推测,象岛石窟寺内湿婆三面像可能与这位兽主有关。

图1 兽主 公元前3千年左右 冻石

黑格尔指出:“地方的自然类型和生长在这土地上的人民的类型和性格有密切的联系。”[6](P123)苦行的渊源,发芽生根于印度独特的地理与自然环境中。印度是南亚次大陆最大的国家,东临辽阔的孟加拉湾、西临浩瀚的阿拉伯海,南端逐渐缩小,深入印度洋中。莽莽苍苍的喜马拉雅山脉横亘在印度北部,将其与亚洲大陆隔离开来。这样复杂的地形使印度文明处于相对的封闭状态,从而形成了独特的面貌和个性。印度国土大部分处于热带和亚热带,气候基本上属于热带季风类型,主要受东北季风和西南季风影响。充沛的雨量和炎热的气候特别宜于树木的生长。印度一年的气候可划分为暑季(3-5月)、雨季(6-9月)、凉季(10-12月)。气候酷暑,高度湿润,大气轻尘干燥,给予居民被动、忍从、思索的性格。在近50摄氏度的高温下,森林便是躲避酷热的最佳去处。通过与自然的和谐相处,充满灵性的环境必然引发人们的思考。公元1500年左右,随着雅利安人入侵与征服,印度西北部的土著居民——达罗毗荼人,被迫迁徙到其他地区,完全处于一种被奴役、被歧视的境地。不同于雅利安人天性乐观开朗,他们更多体会到生活的艰难困苦。种姓制度最初萌发于《原人歌》中:原人之口,是婆罗门;彼之双臂,是刹帝利;彼之双腿,产生吠舍;彼之双足,出首陀罗。[7](P255)首陀罗身份的土著居民生活在社会最底层,容易产生一种悲观、厌世心理。实际上这是当时失败者、被征服者即当地原始居民的思想反映,说明他们在雅利安人的奴役下,生活痛苦不堪,对来世也不抱有希望。[8](P101)因为只有生活在水深火热之中,才会想尽办法在今生自我折磨,期望减轻来世生活所带来的苦痛。而苦行便成为达到这一目的有效途径。正如《歌者奥义书》中指出,人在死后,有两条路可走。生前在森林中修苦行、善禅思的人,走“天道”;举行祭祀的普通人,走“祖道”。以印章为证,瑜伽苦行思想在印度河文明时期已萌发,而后世逐渐发展成为印度教、佛教、耆那教等等各大宗教主要的修行方式。

(二)苦行目的

1.获得神通

极端禁欲苦行非常人所能忍受,却成为印度外道僧侣追求解脱之道。有的专家认为:“苦行主义或许是有着以下两种目的之一——或者通过肉体禁欲和反省的实践,以获得神秘而不可思议的力量,或者借肉体上撤离社会,寻求自由以整顿社会。”[9](P37)马克思·韦伯认为:“古典的禁欲苦行,在此和其他各处一样,是起源于古来巫师为了达到种种作用而进行的恍惚忘我,其目的则与此相应的,原本在于获得巫术力量……借着充分的、非日常性的禁欲苦行,人们便得以呼风唤雨、无所不能。”[10](P194)通过苦行获得神力而征服动物的兽主印章为此提供了源头及有力证据。

2.表达虔诚

婆罗门教万神殿在吸收吠陀神祗的基础上,逐渐壮大起来。天、地、空三界都住满了人格化的自然神和抽象化的人格神。婆罗门祭司通晓吠陀经典,且掌握了与神沟通的咒语、仪式。在万物有灵论充斥的时代,婆罗门祭司居高临下。婆罗门教上升到一个以“吠陀天启”、“祭祀万能”、“婆罗门至上”三大纲领为特征的新阶段。[11](P87)通过祭祀仪式,虔诚的人们有望获得与神灵沟通的机会,可将自己的愿望倾诉给所崇拜的神祗听。一切源于古人相信宇宙的一切由神来掌控,因此人们通过食祭、马祭、血祭等等祈求神灵赐福。为表达对神灵的虔诚——以人献祭,通过祭祀大火之火神阿耆尼与神沟通,恐怕是苦行方式中,最极端的形式之一。

3.赎罪

印度有一种古老的生活观念认为,每个人生来就是负债者。首先对智贤们;其次对诸神;再次对父母。他们不能立刻卸掉罪恶意识的重负,生来注定因为罪恶而受苦受难。一个人来世的生活好坏完全取决于前世的所作所为,即今生今世人的社会地位、身体状况、家庭情况等等都与前世的行为直接相关。当肉体灰飞烟灭时,灵魂会找到新的物质继续生存。因此,消灭今生的“业”,消除今生的罪恶,则显得至关重要。为摆脱身体积累的种种罪行,以严格的苦行进行自我折磨,来抵消过去罪恶行为为所积下的欠债,然后灵魂才得以解放自己,再不投胎转世。[12](P45)潜意识中他们认为现世饱受的苦难将会为来世的幸福生活铺平道路。

(三)佛教对外道苦行的移植与变异

最初,禁欲苦行仅作为印度僧侣为达到某一现实目的的修行方式。公元前6世纪左右,“业报轮回”思想开始在《奥义书》中出现。[13](P157)受到人们广泛认可后,苦行逐渐具有了宗教学上的意义。

佛教相信轮回转生,可他们又厌生,不想再生。于是想尽各种方法,跳出轮回。他们认为,苦行是达到这一目的的手段。而世尊奉行的并非外道无益苦行——自饿外道、投渊外道、赴火外道、自坐外道、寂默外道、牛狗外道。悉达多苦行六年,但并没有达到觉悟,于是认为苦行无益,便舍弃了它。[14](P13)“头陀行”,乃是佛教对外道极端苦行的破斥与修正。世尊认为盲目的自苦都是指的盲目瞎练,砂中榨油,毫无理论和根据。理性自苦才是合理的达到自我解脱的方法。赵殿成笺注:“《大品》云, 须菩提 说法者受持十二头陀:一、作阿兰若;二、常乞食;三、衲衣;四、一坐食;五、节量食;六、中后不饮浆;七、冢间住;八、树下住;九、露地住;十、常坐不卧;十一、次第乞食;十二、但三大衣。”凡是正信的佛教徒,必须检束身心、刻苦自励、待人要厚、自供要薄。清除对物欲的依赖,逐步提高精神层面。精勤于道业的修持,努力于事业的发展,贡献于大众的公益──发大愿心,为全体人类义务劳役,做一切众生不请之友,乃至牺牲自己而救济他人,这便是佛教的苦行。

二、释迦苦行的早期造像

据考古发掘统计,早期表现释迦苦行经历的雕像仅在犍陀罗地区有所发掘,且数量较少。

“犍陀罗”是一古代名字,指印度河西岸的地方,包括白沙瓦谷底及现代斯瓦特(Swat)、巴奈(Buner)和巴爵尔(Bajaur)。这是一片富饶的土地,有着灌溉良好的谷地、整齐的山丘、怡人的气候。[15](P1)由于地理位置的重要性,犍陀罗自公元前6世纪起,就不断遭受波斯、希腊等国侵占。由于这种历史背景,犍陀罗人们的外貌和文化完全是世界性的就不足为奇了。生活在这里的原始居民,成了强者进攻下的牺牲品,精神寄托是难民们生活下去的唯一支撑。因此,这片地域的原始居民在骨子里具有悲剧性。

公元前327年至326年,马其顿(Macedonia)国王亚历山大大帝(Alexander the Great)在灭亡波斯帝国之后继续东征,征服了印度西北部,犍陀罗地区的工匠或多或少受到希腊雕刻艺术的影响。从犍陀罗出土的阿波罗式佛像,优雅的面貌、宽大的通肩长袍,可见影响非一般。尤其是古希腊写实主义的表现手法,再加上印度河流域发掘的写实主义印章,就不难理解苦行像那独特的写实技巧了!

据佛经记载,佛陀本人从未涉足过这片土地,多在恒河周围说法传道,直至涅槃。但远在西北部的犍陀罗却成为了当时佛教造像的三大中心之一。西北印度有着作为释迦“前生”舞台的本生处,并留下足迹之类的圣迹,同时还在各地供奉着各种各样释迦的遗物。这反映了本不拥有圣地的犍陀罗人对释迦真实的历史存在表现出极其强烈的愿望。这恐怕与阿育王派遣传教使者分赴次大陆各地,使佛教成为一种积极劝人信仰的宗教有关。[16](P67)在造像方面,工匠任凭想象来塑造更亲近人类的雕像,通过类似于基督赎式的牺牲来完成自我觉悟,同时也将菩提的种子根植于民众,使他们意识到顿悟的境界其实离自己不远,释迦也是可视而亲近的一种存在。这也就是为什么充满悲剧力量的《释迦苦行像》力压犍陀罗地区典型的希腊造像风格而成为典范。

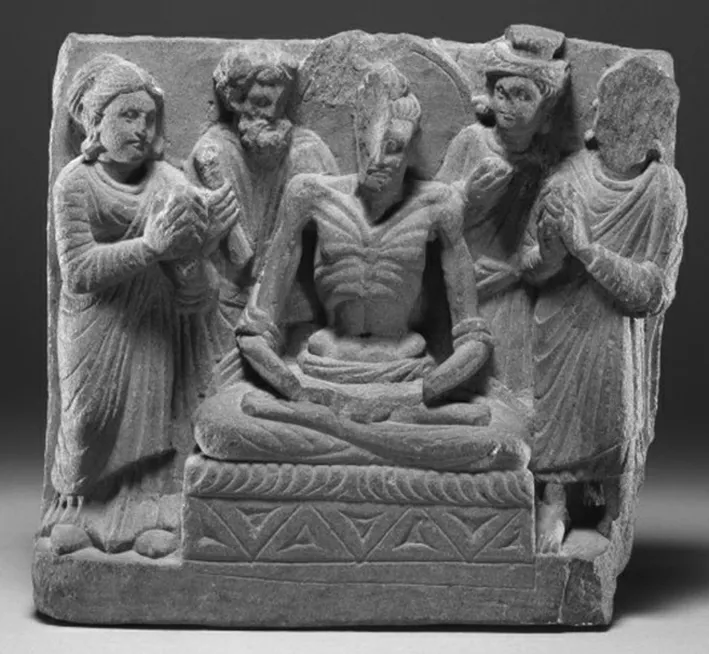

图2 释迦苦行像 3-5世纪 片岩

《大唐西域记》卷八记印度本土摩揭陀国前正觉山南十四五里有菩提树,树垣之南门外的目支邻陀龙王池东林中精舍内有佛羸瘦之像,其云:目支邻陀龙池东林中精舍,有佛羸瘦之像,其侧有经行之所,长七十余步,南北各有卑钵罗树……是菩萨修苦行处。如来为伏外道,又受魔请,于是苦行六年,日食一麻一麦,形容憔悴,肤体羸瘠,经行往来,攀树后起。图2《释伽苦行像》这尊雕像,无论在雕刻技巧,还是在传达内在精神方面,都完美地契合了相关文字的记录。瘦骨嶙峋的释迦,手持禅定印,结跏趺坐于铺满吉祥草的方形基座上。头发卷曲、胡须繁密以及直鼻的造像,赋予了释迦希腊人的样貌。因过度饥饿,释迦头部血管膨胀,眼眶、面颊凹陷、颧骨突出,但表情仍无比安详,内心丝毫未受到外在事物的干扰,体现了禅定时的专注。背后的头光素面无纹,说明该雕像创作的时间较早,与后世华丽矫饰的风格形成鲜明的对比。塌陷的小腹和突兀的盆骨,这种对人体解剖知识的熟练掌握,与印度医学发展相关。印度最早的经典《阿闼婆吠陀》里面有不少关于疾病和医药的记载。在这一部书的X部分,和《百段梵书》X和Ⅻ部分,专家们找到一段比较精确的关于人体骨骼的记载。恐怕献祭仪式是获得医学等其他知识的直接来源。印度学者 R·塔帕尔认为:“献祭仪式产生了一些有趣的副作用。数学知识增长了,因为在献祭的场所,要使各种物件各得其位就得精确的计算,基本数学是必要的。动物被常常用作祭品,从而获得动物解剖学知识;在尝试其中,解剖学比之生理学和病理学更为进步。”[17](P35)用“高贵的单纯,静穆的伟大”来形容这尊雕像的视觉感,恐怕不为过!然而喉头部分与胸部中线处理成一串圆珠,与解剖学不符。但凭总体雕刻的技艺来看,似乎是工匠有意为之——为了符合经文中“脊骨连露如筇竹节”的描述。由于禁食而导致身材干瘪,披在身上的衣饰不禁下滑到腰部,可见身体羸弱程度之深。衣纹多用波浪线装饰,随着身体结构而波动起伏。释迦的双脚完全被衣物遮住,这是犍陀罗佛像雕刻早期特有的处理方式。或许工匠对脚部雕刻不太熟练,或许认为双脚露出有损佛陀形象。释迦禅修时的方形基座,并无过多华丽装饰。以正面浮雕灯台为中心,左右两边共有六位虔诚的供养人。靠近灯台的两位主人侧身端坐在椅子上,手捧供奉释迦的食物,低头祈祷。身后各两位随从纷纷站立,双手合十也呈供奉状。这种图景侧面反映了当时印度的阶级状况。总体来看,整尊雕像具有纪念碑式的造型,稳定且具有打动观众内心的气势。一反印度其他地区热衷表现肉体丰满的生命力,犍陀罗地区的艺术工匠们则通过甚至有些恐怖的写实手法反衬精神的崇高。

图3 禁食的释迦 3-5世纪 片岩

图3这尊释迦苦行像,大体造型与上一尊相似。对比观察,笔者发现在细节部分,以及构思方面二者仍有差异。整尊雕像除了头部遗失的遗憾外,由于近乎物理上精确观察的表现和巧妙的装饰性仍不失其光彩。至于造像最初是否有头光,现已不得而知,但通过比较研究这类主题的石雕像,可以猜测应当有一个朴素的大光盘装饰头部。释迦的衣带整齐地披在身上,并未因身体暴瘦而耷拉,明显不符合实际情况。植物的蔓藤爬满裸露的肌肤,在强调释迦禅定苦修的时间之久、意志之坚定的同时,也起到装饰美化作用。小腹及双臂上的蔓藤相互交错,在释迦的身体上自由舒展、生机勃勃,展现了一幅人与自然和谐相处的美好景象。基座正面以高浮雕形式展现佛陀“鹿野苑初转法轮”的景象。预示着释迦经过苦修历练后,定会悟道成佛,并成为弘扬佛法的代表。从造像主体——禅定苦修,到佛雕装饰——初传法轮,时间关联性较强且与史实一致。雕像冲破了时间限制,在不破坏主次关系的基础上,将佛传故事的两大主题能恰到好处地融为一体。佛陀着偏袒右肩僧袍结跏趺坐于基座上,正在向五大比丘传授中道、四谛等佛教教义。观者可从人物的排列顺序、身材大小、有无肉髻及圆形背光、着衣方式等等,识别他们的身份。工匠为达到构图上的平衡,及视觉上的和谐美感,除了听佛说法的五比丘外,在最左边又增加一位听佛说法的信徒。工匠以形式美超越了史实,突出了艺术创造的主观能动性。

图4 饥饿的菩萨 2-3世纪 片岩

图4《饥饿的菩萨》是一组雕像,表达的主题同样是释迦悟道之前作为戒食苦行者的情况。约翰·马歇尔评价道:“从整体上而言,该组人物是很有魅力的,因此我认为它是该题材流传下来的最好的、也是最早的作品。”[18](P59)饿得只剩下皮包骨的释迦丝毫未对四周供奉的食物动心,仍持禅定印盘腿坐于铺有吉祥草的基座上。释迦内心只有一个坚定的信念:探求摆脱人生之苦的方法。以坚定的决心回绝外界事物的干扰。有别于上面两尊释迦单独雕像,这里的菩萨周围围绕着四个代表性的人物:左边是梵天,梵天后面是帝释天——这从其独特的头饰可以辨认出。他正手捧仙食献给饥饿中的菩萨。菩萨右侧正如富歇(Foucher)所正确推测的那样无疑是舍脂——帝释天的妻子,舍脂身后是一位力士金刚,蓄着胡须,头上绕着葡萄藤做的花环。他们统一身着通肩式长袍。众人的动态与释迦的安详造成强烈的视觉冲击,反衬了释迦毅力之顽强、精神之崇高。通过对比这三尊苦行像发现:这尊菩萨背后的光环虽有破损,但明显大而有边;肉髻比例过大且雕刻粗糙;菩萨唇边光溜,无胡须;身体骨骼仅象征性的用几条凹凸线表现。整组雕像更具叙事性,但在写实技法、精细程度方面与前两尊不可比拟。

无论任何宗教,它们在宗教教义和哲学上都具有一种重精神、轻物质;重灵魂、轻肉体;重直觉、轻理性的倾向。而佛教的审美,侧重于主观性、精神性,因此这几尊瘦如干柴的饥饿者形象,并未打消观众对其内在精神性、崇高人格的赞美。

三、苦行像的中国化

随着印度佛教东传,佛教造像艺术逐渐在中国兴盛起来,并最终完成了从印度佛到中国佛的完美转换。释迦苦行像在我国各大石窟,如炳灵寺石窟、敦煌莫高窟、云冈石窟、甘肃金塔寺东窟等零星存在。显然我国的苦行像脱胎于犍陀罗,然而随着佛教与中国政治、经济、文化、思想深入融合,在造像方面逐渐“入乡随俗”,具有了中国人的面貌。

中国石窟中的苦行像,年代最早的目前当推甘肃永靖炳灵寺第169窟南壁下部的五佛并坐像,其中四尊佛像着通肩大衣,第三尊为苦行塑像(图5)。释迦头顶磨光式肉髻,这种圆球状,是十六国到北魏初期佛像的通用样式。令人诧异的是,菩萨脸颊饱满、面露微笑,与瘦骨伶仃的身体反差强烈。上衣如同硕大的圆形背光贴在释迦的身后,垂下来的部分搭在臂弯,末端呈飘举之势。为营造饥饿的状态,工匠用几道较深的平行阴刻线表示肋软骨;圆柱形表示连接着颈椎的胸骨;腰骨直接忽略,用梯形状表示。释迦下身着裙,露出右脚。显然,这名工匠未掌握人体解剖知识,单凭自身对人体的浅显理解表达了苦行的主题。

图5 苦行像 高53厘米

这尊释迦苦行像较之犍陀罗出土的雕像,在工艺与精神性传达方面差距较大:坚持苦行六年的释迦,在禁食的前提下,脸颊丰满如正常人;禅修的专注与坚定更适合内敛的表达,而非满脸的堆笑;前臂粗壮结实,与实际情况有偏差。可能与苦行像初传有关,造像技法和构思较为稚拙。

图6 苦行像 敦煌莫高窟第248窟

莫高窟北朝洞窟内共存7尊苦行像,其中以第248窟造像的艺术性为最(图6)。释迦像建于佛龛内,从样貌和造像程式来看,与代表犍陀罗最高峰的雕像可谓有异曲同工之妙。正在冥思的释迦,头部微微下低,完全沉浸在探寻解脱之路的思索中。磨光的肉髻上用波浪纹阴刻线表示头发的走向。释迦背后的佛龛上,彩绘了背光和身光,并饰以一圈圈火焰纹。这种雕与绘相结合的手法,体现了佛教造像艺术的多样性。菩萨的眼眶凹陷、双眼半睁,着重审视自己的内心世界。因饥饿导致脸部结构异常明显,脸颊和蝶骨均不同程度下凹,与佛经上描述的“三十二相”、“八十好”相距甚远。喉结与锁骨部分处理的相当精准。因为中国礼俗不允许的原因,这尊释迦像并非像印度佛像那样袒露身体,而在偏袒右肩的僧衣外又披上中国风的外衣。释迦凸起的肋骨透过轻薄的袈裟,让人一览无遗,可见工匠的匠心独运。这种表现方式不禁让人联想起笈多时代的“释迦牟尼出水像”[19](P53)。释迦的双手被僧衣遮挡,根据对这类造像考察来判断,应当手持为禅定印。不知工匠是否有意为之,宽大的裤裙下面巧妙地盖住了交叉盘坐的腿与脚。与艳丽的彩塑佛像不同,方形基座相对塑像比例过小且未施以浮雕装饰。苦行像虽源于遥远的印度佛教艺术,但从这尊佛像来看,无论细节构思、塑造方式、还是风俗观念,都贴上了中国化的标签。

综上所述,作为修身养性的苦行方式在印度具有悠久的历史,随着《奥义书》中明确地指出苦行的重要性后,从此便与宗教观念日益结合,直至成为印度各大宗教脱离物质欲望,追求精神解脱的途径。释迦在经过六年的严峻生活之后,他断定苦行主义不是救世的道路而抛弃了苦行。[20](P59)菩提树下悟道成佛后,坚持走中道——既反纵欲,也反苦行,在破斥和修正外道苦修的方式后,逐渐确立了佛教的“头陀行”。因此,关于释迦苦行场景的雕像可谓弥足珍贵,以造像的方式完整地反映了释迦从悟道前——历经磨难——悟道成佛的历程。但着重传达精神性的苦行像在印度本土境内并未发现,而被喻为“东西方文化混血的宁馨儿”的犍陀罗艺术[21](P75)最先诞生了苦行像。与擅长表现肉欲佛像的印度本土造像形成鲜明对比,犍陀罗地区的工匠擅长通过超级写实主义的方式真实还原了苦行僧的状态。通过直视释迦寻求真道如此艰难的境况,来衬托释迦崇高而虔诚的精神。苦行像随着中印佛教艺术的交流,走进了我国的各大石窟。通过两地苦行像对比研究,发现脱胎于犍陀罗造像的中国苦行像走过了从形式模仿到中国本土化发展的历程。以上也正是研究释迦苦行像的价值所在!

参考文献:

[1]王镛.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[2][英]查尔斯·法布里.印度雕刻[M].王镛、孙士海译.北京:文化艺术出版社,1987.

[3]金克木.印度文化论集[M].北京:中国社会科学出版社,1983.

[4]王镛.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[5]王镛.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[6][德]黑格尔.历史哲学[M].王造时译.三联书店,1956.

[7]巫白慧译解.《梨俱吠陀》神曲选[M].北京:商务印书馆,2010.

[8]王树英.宗教与印度社会[M].北京:人民出版社,2009.

[9][印度]R·塔帕尔.印度古代文明[M].林太译.杭州:浙江人民出版社,1990.

[10][德]马克思·韦伯.印度的宗教[M].康乐等译.桂林:广西师范大学出版社,2005.

[11]刘建,朱明忠,葛维钧.印度文明[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[12][英]渥尔德.印度佛教史[M].王世安译.北京:商务印书馆,1987.

[13]刘建,朱明忠,葛维钧.印度文明[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[14][日]佐佐木教悟等.印度佛教史概说[M].杨曾文等译.上海:复旦大学出版社,1989.

[15][英]约翰·马歇尔.犍陀罗佛教艺术[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1999.

[16][印度]R·塔帕尔.印度古代文明[M].林太译.杭州:浙江人民出版社,1990.

[17][印度]R·塔帕尔著,印度古代文明[M].林太译.杭州:浙江人民出版社,1990.

[18][英]约翰·马歇尔.犍陀罗佛教艺术[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1999.

[19]王琳.印度艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003.

[20][印度]R·塔帕尔.印度古代文明[M].林太译.杭州:浙江人民出版社,1990.

[21]王镛.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

(责任编辑:刘德卿)

doi:10.3969/j.issn.1002-2236.2016.02.016

中图分类号:J110.93

文献标识码:A

文章编号:1002-2236(2016)02-0069-06